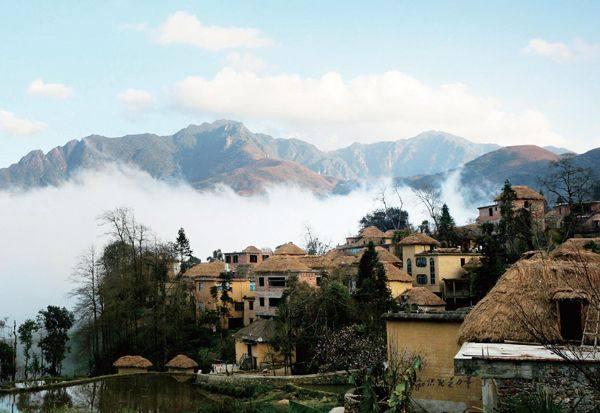

哈尼梯田 山與水的子嗣

高廣元

從山上俯覽,腳下的哀牢山盡藏在云霧中,風來時,隨風而動的白云如同棉花糖上被拉起的糖絲,直到飄出很遠才消失在山間。也許是雨水耗盡了水汽,云霧在朝陽下很快散盡,露出起伏延綿的梯田,層層疊疊的梯田無不閃爍著波光,充斥滿視野的每一個角落。偶爾能看到田間微小的人影,那是在此延續族群兩千多年的哈尼族人。

2013年6月,云南紅河哈尼梯田作為“文化景觀”項目進入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。綜觀中國南方梯田分布廣泛,壯麗的梯田景致和悠久的梯田文明也并非云南獨有,可為何唯獨紅河州的哈尼梯田如此受到世界的青睞?為何一層層種滿水稻的耕地會成為具有文化特色的景觀?為了一探究竟,我走進紅河州,走進哈尼人的生活。

富饒的哀牢山——

千挑百選的家園

自從來到哈尼族自治州,我們聽遍了古樸的哈尼歌謠。哈尼文化沒有文字,所有的哈尼族記憶只寄托在口口相傳的詩歌中,而這古樸的詩歌為我詮釋了哈尼人為什么要來到這群山之間定居。

兩千多年前,當春秋五霸正在中原逐鹿時,南方大山中的哈尼人先祖也正努力搜尋著能夠生存的家園。受到天災和戰爭的驅趕,哈尼先人不得不拋棄最初的家園,多次遷徙尋求安定的場所。可是平壩的沃土早已被他族占領,留給他們的似乎只有蔥郁的大山,而最后正是在這綿綿的哀牢山上、滾滾的紅河水旁,哈尼人決意開挖梯田。

挖梯田——

經年累月的努力

以前哈尼人主要在平壩上種田,對于修建梯田他們只能從頭摸索。雖然哀牢山山勢并非陡峭,但是依山建田,還是得有嚴格的規矩和程序。

開挖梯田對于哈尼人來說是一件大事情,經常需要幾個家庭聯合甚至是全村協力共同完成。梯田必須從山上向下修筑,這既是符合自然規律的方法,也能為工作的人們減少無謂的辛勞。新修梯田有時是在舊田邊擴建,有時則是一些人脫離寨子,再找山頭重新建立村莊、開荒梯田。荒地很難直接開成水田,哈尼人一般都會在平整土地后借著燒荒的肥土先種幾年旱地作物,養熟土壤。這段時間里,哈尼人也將水渠水溝挖好,上引山泉,中連家宅,下灌田地。日后水田需要的圍垅也在這時搭建。人們從山上鑿下巖石,一塊塊堆到旱田邊緣,注入泥漿,等過了種旱田的幾年,田壟自然也會變得平整、結實、滴水不漏。

建立一個村莊、新挖梯田往往需要幾代人共同的努力,所以我們今天看到的這樣的梯田規模是多年來一步步成型的,像老虎嘴這樣多個山頭的梯田連成一片,也是經過無數代人積累的努力才出現的。

水循環——

從河谷到山巔

新雨初停,走在一個個壩子之間,藍色的天和白色的云在無數片水田里搖晃,涓涓不盡的細流撫摸過從高到低每一層梯田的泥土。水是梯田的靈魂,哈尼人只開發出大山的1/4用作農耕,其余山林用來維持水的平衡。

雖然山體土質的含水量很高,不過梯田需要用流水灌溉,這些流水的源頭就是占據75%土地面積的森林。我們沿著小溪上溯,越往高處,溪流越細,最終變得只聞水響,不見水蹤。在山頂上,我們沒有看到期望中的大湖水庫,僅有多片沼澤池塘,向導介紹說,漫山遍布的小溪就源自這里。

水順著山勢向哀牢山下流去,哀牢山降雨量充沛,卻沒有發生過山洪和泥石流,這要歸功于漫山遍野的植物,尤其是水冬瓜。在哈尼族里,有這樣一句諺語:“冬瓜木不蓋屋”。

冬瓜木的根系發達并生有根瘤,這些發達的根系和根瘤鎖住了哀牢山的泥土和水分。其實不僅根莖,水冬瓜的枝葉也在幫助哈尼人管理水源。每逢下雨,雨滴要流過十幾層水冬瓜葉子才能落地,在落地前還會被低矮灌木和青草再次阻擋。這種喬灌草相結合的立體植被減緩了雨水落地的速度,讓土壤有一個逐步接觸雨滴的過程,不至于造成水土流失或是山洪等災害。哀牢山霧天頗多,飽含水分子的濕氣順著山坡上爬,遇到植物就附著在葉片上,積攢成露水。成千上萬葉片上的水珠滴落,又被下面的土壤吸收,因此即使不下雨,哀牢山也不缺水。

哈尼人愛山護水,大自然也回報了哈尼族。2010年中國南方遭遇特大干旱。在這樣的大環境中,紅河州也屬于重災區,然而當地人告訴我,他們的梯田經受住了考驗,多層次的保水系統吸盡了每一滴能夠收集到的水珠,全力供給哈尼百姓和梯田的需求。“有一部分梯田受到了影響。但是,有很多梯田,特別是我們栽了水冬瓜樹的這一部分梯田,幾乎沒多大影響,還依然是波光粼粼,溪水潺潺。”

飲水和灌溉——

只借一瓢山水

溪流從半山往下越聚越寬,有時匯集出一潭小湖或濕地,成為純凈天然的小水庫。哈尼人把水庫或小溪的水引到自己村莊上面的一個水房,全村全寨的生活用水就從這里分散到各家。哈尼人對水的分配有著傳統而固定的規則,村民會集體協商,計算各家在修筑水渠時付出的勞力和各家梯田面積的大小給不同家庭劃分不同水量,讓有限的水源達到最高的效率。幾千年來哈尼人都用分水木刻或分水石刻來分流,這種裝置將不同分量的水引導進各家的水渠,如果有誰偷偷移動木刻或石刻來偷水,他還得面臨殺雞殺豬謝罪的懲罰。

從哈尼族特有的蘑菇房到梯田也都有建好的溝渠,哈尼人的生活廢水裹挾著豐富的養分與灌溉用水匯合,一起流進莊稼地里。涓涓細水流過梯田,最終無一例外地匯集進入紅河。這來源于紅河的生命之源在經過或短或長的時日后,又回到起初的發祥地, 等待參與下一次滋養萬物的循環。

哈尼人崇拜水,崇拜山,信仰自然,自古就有祭拜山神、水神、樹神的宗教傳統。今人推想,哈尼族先祖為了保護山和水而特意在文化中灌入了敬畏自然的元素,如果破壞了山上的樹林或是水源則會遭到神靈的懲罰。哈尼族沒有律法,只有宗族制度,但是深刻領悟了與自然和諧相處的哈尼人自然而然地將保護山水作為對自己的警醒,因此梯田和山水的協調才得以延續數千年。

最有趣的是,哈尼族的水神是螃蟹。可能是梯田需要哈尼人挖鑿搭建,而且梯田的水并不直接來自江河,而是來自山上,于是當哈尼人看到有很多螃蟹在田里或泉眼里挖來挖去,就認為螃蟹在幫哈尼族挖掘水源,保護他們的水流不斷。哈尼人的歌謠說道:螃蟹一年四季日夜不停地挖,兩只手不夠挖就生出了八只腳,小眼睛看不遠就讓眼睛鼓起來。后來哈尼人為了不讓螃蟹太辛苦,出現了一個專門管理水道的人,他們在春季缺水時負責保護水源、維護水路,讓更多的水流到山腳。

哈尼是梯田的哈尼,哈尼的命運和梯田彼此相連。對于梯田,哈尼人賜予其美麗與富饒;對于哈尼人,梯田是溫柔的母親和永恒的家園;即使作為目睹梯田、感受哈尼的人,我們也感受到了梯田無窮的力量和偉岸的胸懷。可這也只是哈尼族三千年積累的一隅,梯田文化的深邃神秘,像橫亙在云南西南的哀牢山脈中的云霧,阻擋住我們視線,又默默地吸引我們去尋覓、去體會、去贊美。