科學家的新年愿望

Stephanie+Pappas

在過去的一年,科學界取得了良多突破:發現距離太陽系很遠的新行星,確認上帝粒子的存在,發現早期人類進化歷史的新線索……但是科學向前發展的腳步永不停止,我們不禁要問:今年又會有什么新玩意兒?

一個面向眾多領域科學家的非科學性調查可以告訴我們某些領域的答案,它記錄了一些科學家對2014年的勃勃雄心和理想展望:從物理世界的發現到系外衛星的探索,以下是科學家們的新年愿望。

物理學

在法國和瑞士邊界的著名的大型強子對撞機LHC(Large Hadron Colli-

der)到現在已經沉寂了兩年。關閉對撞機是為了進行維護和改造,使其功能比以前更強。它要到2015年才將重新投入使用。

盡管如此,物理學的前進步伐卻并未減慢。來自英國利物浦大學的物理學家塔拉·塞拉斯(Tara Shears)表示,大型強子對撞機LHC早期的最后一次試驗結果即將公布,其他的大型試驗也在進行當中。2014年,塞拉斯會在歐洲粒子物理研究所(CERN)觀察氫的反物質——“反氫”。反物質與普通物質的質量相同,但具有相反的電荷。歐洲粒子物理研究所(CERN)的阿爾法試驗(ALPHA experiments)希望能查明物質與反物質之間的引力相互作用。

塞拉斯對位于國際空間站的阿爾法磁譜儀(Alpha Magnetic Spectrometer,

AMS)的測量也很著迷。2013年4月,科學家們宣布AMS探測到了超量的高能正電子——電子的反物質粒子。最后,塞拉斯希望人們今年可以通過伊利諾伊州費米實驗室的新測量室了解更多關于中微子(一種中性的亞原子粒子)知識。

物理標準模型是解釋微小粒子相互作用機制的一種模型。在塞拉斯的諸多愿望中,他最希望能取得一個能打破標準模型的發現——“迄今為止,包括希格斯波粒子的確認在內的發現,都與標準模型的預測相匹配。這很讓人失望,因為這個模型不能解釋所有宇宙運行的不可思議之處。”塞拉斯說:“我期待能有一次秘密測量,像特洛伊木馬一樣將標準模型從內部瓦解。”

外太空

另一些未解之謎則潛伏在對宇宙的遠距離探索中——我們在離太陽系邊緣很遠的地方觀測到了越來越多的行星。研究者們已經發現了超過800個這樣的系外行星,但最令他們興奮的還是其中十來個有潛力成為宜居行星的星球。

波多黎各大學行星科學家、行星宜居實驗室主管亞伯·門德斯(Abel Mendez)表示, 在過去的一年中出現了不少有潛力的“地球2號”,但是這些行星的宜居性仍有待證實。門德斯對2014年寄予了很大的期望。 他想要對一個太陽系外的潛在宜居行星進行密度計算。他也很希望人們可以發現一個離地球更近一點兒的類地行星,這樣他們就可以更好地描述宜居星球的特征。

2014年門德斯的終極愿望是什么呢?是系外衛星(exomoon)的發現——至今為止,科學家們都沒能探測到他們所發現的系外行星是否也具有自己的衛星,但是按照在太陽系里的經驗,它們應該有。

“單就下一年來說,這三個目標非常宏大,但實現它們,將代表系外行星科學的巨大進展。”門德斯說。

醫學

讓我們把目光移回地球。“2014年將會是醫藥科學走勢強勁的一年。”紐約大學醫學中心的生物倫理學家亞瑟·卡普蘭(Arthur Caplan)說。卡普

蘭預測醫藥領域的主要進展將是計算機斷層掃描技術(computed tomography,CT)和核磁共振成像技術( magnetic resonance imaging,MRI)被運用到阿茲海默病(Alzheimer's disease)的治療當中。

此外,他也希望干細胞(可以分化成多種類型組織的細胞)可以在今年被應用于臨床。“2014年可能會成為干細胞再生性藥物在治療某些棘手病癥(比如脊椎損傷)時第一次實現真正突破的一年。”卡普蘭說。

卡普蘭對新一年里醫學倫理學的發展也抱有很高期望。 他指出,電子版的知情同意書應該開始取代紙質版同意書,這樣可以快速確認病人已真正理解他們所同意簽署的流程。他也希望病人對用于科研用途的組織捐獻常規發起挑戰——當前,這些捐獻器官的金錢收益還都會流向研究者或藥物開發者,而非使這一切實現的器官捐獻者。

最后,卡普蘭還有個愿望: 食品藥物管理局(FDA)應該在2014年制定家用遺傳測試指南。最近有傳言指監管機構將把注意力轉向這些新測試。去年11月,加利福尼亞的遺傳測試公司23andMe就收到了FDA的警告,被要求停止出售會向購買者透露特定疾病遺傳風險的郵寄遺傳測試服務。而后,23andMe應FDA要求暫停了這些基因檢測服務。

卡普蘭期望,家庭遺傳測試的操作方式能在FDA發布新規定后發生改變。他指出:“利用現有方式進行檢測服務的公司都不符合規定,但為了滿足新規定的要求,他們將會開設更多咨詢服務,并想方設法提高測試的準確性。”

古生物學

2014年,古生物學領域將實現“新老對話”,新科技將使我們對脆弱化石的研究變得更加容易。

“化石修復與分析的技術正如雨后春筍般蓬勃發展。” 科羅拉多州莫里森自然歷史博物館館長馬修·莫斯布魯克(Matthew Mossbrucker)表示:“比如,精密的CT掃描和虛擬映像將有助于檢測人們曾經被認為是觸不可及的化石——它們可能是被塵封在堅硬的巖石中,或是在機械檢測下特別容易碎。”

研究者們甚至可以利用新的3D打印技術來掃描這些化石,制成全新完美的3D復制品,用以研究或展覽。莫斯布魯克和他的同事計劃在今年將CT掃描技術用于分析堅硬砂巖中的易損化石。“這些方式不會替代傳統的化石分析方法,但將成為我們攻克難關的又一手段。”他說。

機器人學

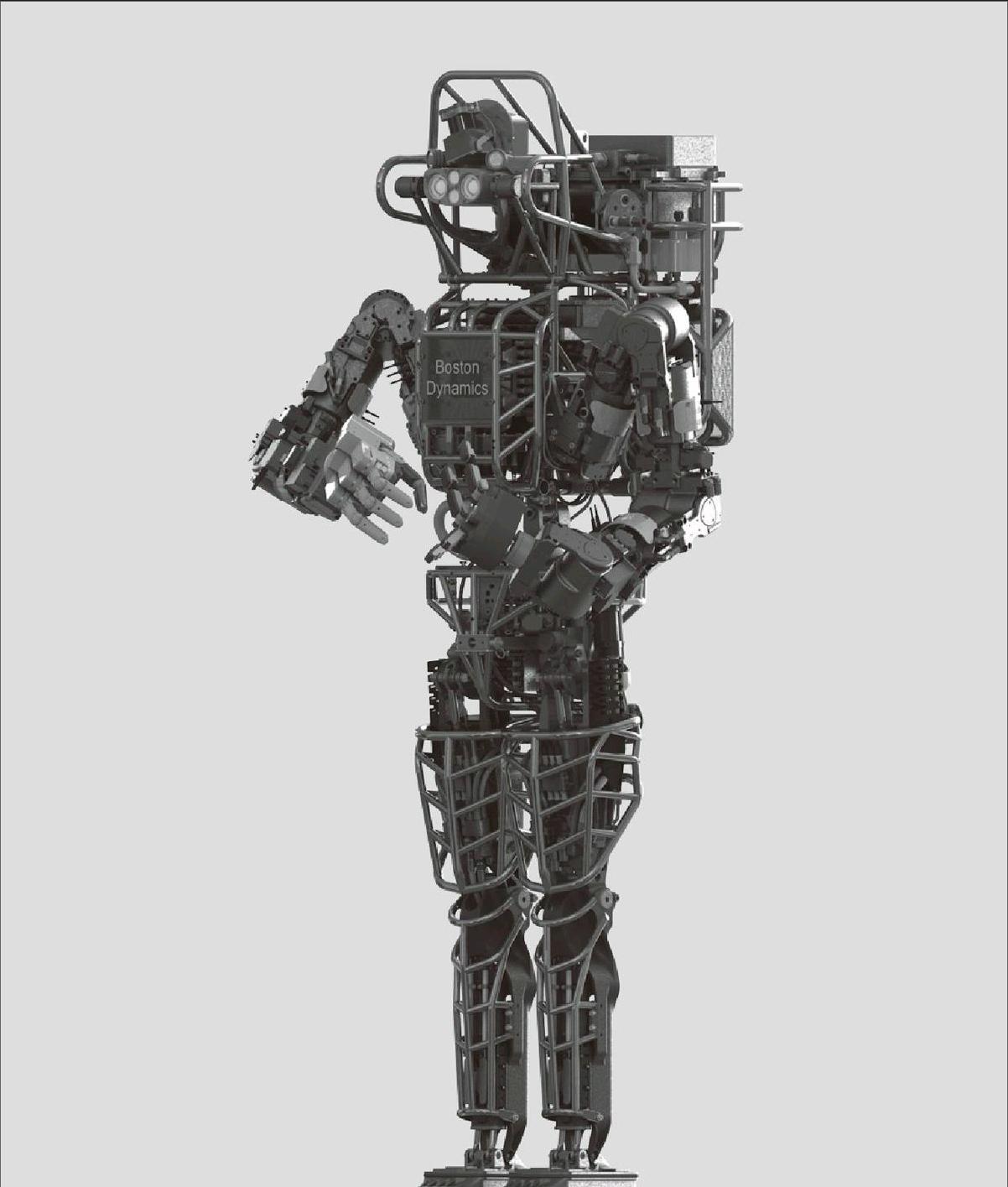

康奈爾大學的機器人學與生物機械學研究者安迪·瑞納(Andy Ruina)說他的2014年愿望“十分乏味”(譯者注:pedestrian:平淡無奇的,此處系雙關),因為他只想讓他的機器人變得更像一個行人(pedestrian:步行者)。

瑞納告訴我們,挑戰在于創造一款有腿的機器人,使它們可以像人類一樣在崎嶇地面上行走,并只耗用與人類行走時相近的能量。迄今,波士頓動力公司研制的人形機器人阿特拉斯(Atlas)已經可以在復雜地形上行走,但得隨身拴著一個電源才行。瑞納還希望今年能出現新的機器控制理論,既能夠闡釋生物體如何運動并操作物體,也為設計制造可以實現相同動作的機器人描繪藍圖。

亞利桑那州立大學的機器人專家杰肯坦·凡加福勞丹(Jekanthan Than-

gavelautham)也有相似的夢想,他希望能制造一種戶外運動速度媲美灰獵犬的機器人(速度約為70千米/小時)。他非常期待能有完全通過3D打印制造的機器人出現,也寄望有越來越多的機器人投入到實際應用中。比如,在軍事方面,機械外骨骼的應用就能夠大大提高士兵運載重物和軍備的能力。(編譯自:Stephanie Pappas. Bizarre Physics,Exomoons & Humanoids: Science Wishes for 2014. Live Science.)endprint