做有文化擔當的出版企業

莊藝真

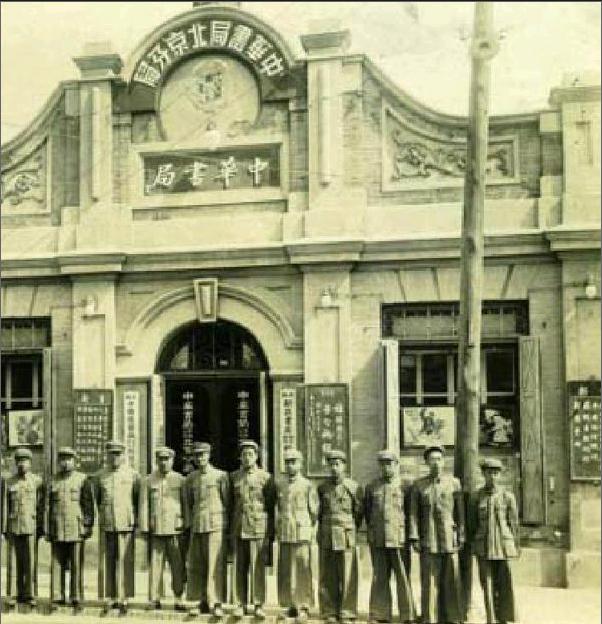

中華書局創辦于1912年,是近代出版企業的典型代表之一,而今仍以其著名品牌和輝煌業績雄峙于市場。中華書局百年興盛的原因是多方面的,但不能不看到的是她從創立之日起就把強烈的歷史使命感和社會責任感放在首位,自覺地擔當起選擇、積累、傳播人類優秀文化的責任, 并且因為自覺擔當而樹立了良好的社會形象,從而獲得了更好的經濟效益。在轉制改企后出版單位面臨深化改革、轉型升級時,探究中華書局如何在重視企業經營的同時堅守文化擔當,以良好的“雙效”不斷做大做強,無疑具有重要的歷史意義和現實意義。

一、有擔當:開啟民智,傳承文化

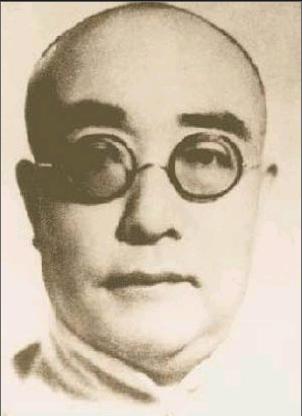

中華書局創辦人陸費逵主政中華書局30年,對中華書局影響頗大。陸費逵有良知、有文化、有抱負,在“社會非有教育、非有風紀不能有為” 的社會責任感的驅動下,他以振興民族文化和富強中華民族為己任。當許多近代有識之士在尋找救國道路時,他選擇了教育救國、文化救國之路,即通過創辦中華書局,以出版來實現“開啟民智,傳承文化”的理想。在他看來,書籍是“最善之無形感化物,最精之滅國無煙炮”。他指出:“我們希望國家社會進步,不能不希望教育進步;我們希望教育進步,不能不希望書業進步。我們書業雖是較小的行業,但是與國家社會的關系卻比任何行業為大。”這成為百年來中華書局人對出版業重要性的共識,也是中華書局人文化自覺的表現。正是源于這樣的認識和自覺,百年來,中華書局人始終以推動“國家社會進步”為己任,堅持用實際行動踐行“開啟民智,傳承文化”的出版理念和文化擔當,把書局辦成承擔文化發展使命和振興中華民族的重要陣地。

因為有著“開啟民智、傳承文化”的擔當,陸費逵等創辦人敢于冒著被捕殺頭的危險在政治風云變幻、新舊沖突劇烈的亂局中秘密編撰《中華教科書》,從而在市場中有了立足之地。因為有著“開啟民智、傳承文化”的擔當,中華書局敢于以先進文化引領時代潮流,從20世紀初就開始編輯出版傳播馬克思主義學說的著作;能夠幾經周折,持續20年,編撰出版收詞嚴謹、解釋準確、精審細校、影響廣泛的大型工具書《辭海》;能夠在遭遇“民六危機”、幾近倒閉時,堅守探索,總結經驗教訓,不斷完善企業的規章制度,重獲發展;能夠在“文革”那段動蕩、混亂的歲月中,堅持校點整理“二十四史”和《清史稿》,圓滿完成我國最大的古籍整理工程;能夠在特殊時期堅持“人棄我取,乘時進用”的用人方針,不拘一格廣聚英才,“進用”了一批被錯劃為“右派”的有真才實學的人出版《永樂大典》、《全唐詩》等一大批基本古籍和現代學者的重要著述;能夠在20世紀90年代遭遇發展困境時,乘著文化體制改革大潮,自我革新,開創發展新局面。因為有著“開啟民智、傳承文化”的擔當,今天中華書局仍以嚴謹求實的態度,立足于傳統文化做經典普及,注重精品書的專業出版和暢銷書的大眾出版,堅持“守正出新”,扶助學術,促進文化發展。2012年3月22日,時任中共中央總書記的胡錦濤致信祝賀中華書局成立100周年時,指出:“百年來,中華書局恪守傳承文明職責,秉持守正出新宗旨,在一代又一代員工的不懈努力下,整理、出版了一大批古籍經典和學術新著,受到廣大讀者的普遍贊譽和充分信任,為弘揚中華文化、促進學術繁榮、提高民族素質、推動社會進步作出了重要貢獻。”

二、有取舍:利以義制,以贏補虧

民國年間, 時局動蕩、書業混亂、競爭激烈,一些書商在利益的誘惑和驅使下,昧著良心出版低級趣味的色情書、算命書等。作為企業,中華書局當然也追求經濟效益,但難能可貴的是, 中華書局不唯利是圖,總是把強烈的歷史使命感和社會責任感放在首位,以推進文化發展為己任,堅守職業道德,出版優質書刊,在出版經營中堅持利以義制、以贏補虧。

在陸費逵等中華書局人看來,優秀的出版物“足以涵性情、培人格、增知識、造輿論、泯禍亂、促進化”,而低劣的出版物則“足以蕩心意、涸性靈、淆是非、深迷信、損財產、致死亡”“書業商的人格,可以算是最高尚最寶貴的,也可以算是最卑鄙最齷齪的,此兩者之判別,唯在良心上一念之差”。為此,陸費逵多次強調,出版工作者應具有社會責任,講職業道德,決不能唯利是圖,迎合讀者的不健康需求,出版質量低下、內容污穢的作品,主張“用科學的文化知識培養讀者,用健康的精神食糧陶冶讀者的情操”,堅持為讀者著想、對讀者負責。正是基于這樣的認識,以陸費逵為代表的中華書局人堅持“利以義制”“凡屬于營業有重大利益,而與教育或文化有妨礙者”,堅決“棄而不作”“只求于營業之中,發展教育及文化,于發展教育及文化之中,維持營業”。縱觀中華書局出版的所有圖書,雖不能說本本都是精品力作,但確實未出版過品格低下或誨淫誨盜的圖書。中華書局能不斷發展壯大,與其長期自覺堅持“利以義制”的經營原則、只出版于“發展教育及文化”有益的圖書、有效地以營商手段開展文化出版與文化傳播有很大關系。

學術出版事關文化精髓的傳播和民族精神的塑造,但學術著作總體上講受眾小,長銷有可能,暢銷卻是天方夜譚,有不少甚至是要貼錢出版的。就拿學術出版重鎮——商務印書館出版的學術著作來說,虧本的占40%左右,如果商務停止出版漢譯世界學術名著之外的所有學術著作,利潤至少可增長20%。但是,和商務印書館一樣,中華書局采取以盈補虧的經營策略,創辦不久就開始著手編輯出版學術著作,并在版本的收集和研究方面投入了大量的精力和財力,逐漸發展成為中國古籍整理出版的旗艦,成為一個學術出版中心。同樣,對中華書局來說,這樣做更多的是因為一種文化擔當,如果虧本就不出版,那么我國的學術研究就會萎縮,文化精髓的傳播、民族精神的塑造就會出問題。

三、有保障:廣聚英才,嚴格把關

出版企業的文化擔當主要體現在出版“有價值的書籍”貢獻給社會。在陸費逵看來,“出一部有價值的書籍供獻于社會”,則讀者會從中獲益;“如以誨淫誨盜的書籍供獻于世,則其比提刀殺人還要厲害”。因此,中華書局想方設法廣聚英才,嚴格把好質量關,致力于將“有價值的書籍供獻于社會”。

作者和編輯是出版物質量的決定性因素。中華書局非常注重作者和編輯人才隊伍建設。對待作者,中華書局重誠信,從不拖欠稿酬,對于某些高精尖的著作,即使虧本,也支付較高的稿費和版稅;同時,善待作者交付的每一份作品,在編校質量和印裝水平上都堅持高標準嚴要求因為在作者群中有著良好的聲譽。許多作者都樂于向中華書局投稿,使中華書局無形之中獲得了優先選稿權。在書局的積極努力下,眾多文壇名宿的巨著得以出版傳播。在編輯隊伍建設方面,中華書局一方面想方設法吸納優秀人才;另一方面,盡可能地給編輯以好的待遇和照顧,讓編輯在書局找到家的感覺。因此,很多有真才實學的文化人愿意在中華書局為人作嫁。重視集聚英才,積極建設作者隊伍和編輯隊伍,使許多優秀著作家得以團結在中華書局周圍,使許多有真才實學、有奉獻精神的編輯樂于在書局辛勤耕耘, 使一部部精品力作得以出版和傳播。

中華書局重視讀者利益,始終把使讀者受益作為書局經營的根本,因此對出版物質量總是嚴格把關。無論多有名氣的作者,多么搶手的選題,書稿到了中華書局,都要經過嚴格的審核把關,毫不例外。中華書局培養的優秀編輯也總能在選題上給作者以啟發、在書稿上幫作者完善。如王仲聞先生修訂補充了唐圭璋先生的《全宋詞》,沈玉成先生修飾潤色了黃仁宇先生的《萬歷十五年》,周振甫先生編輯加工了錢鍾書先生的《管錐篇》,等等。中華書局的許多獲獎圖書、精品力作都是作者和編者反復錘煉而成的。除了要求編輯盡職盡責外,陸費逵還強調出版過程中的每一環節都要承擔“把關”責任。他在《書業商之修養》中強調說:“編輯者編成惡書付刊,則印刷者有阻止的權限;設印刷者亦未察出,發行者亦有不售的責任。”百年來,中華書局努力做到編、印、發個環節共同把關,致力于“將最有價值的結晶品供獻于世”。

四、有成就:鑄就品牌,收獲“雙效”

抱有強烈的歷史使命感和社會責任感,是一個文化企業長盛不衰的主要因素。對“開啟民智,傳承文化”的自覺擔當,讓中華書局在百年發展中樹立了品牌、聚集了實力、擴大了影響,獲得了良好的“雙效”。在某種意義上可以說,勇于擔當成就了中華書局百年興盛。

1912-2012年,中華書局以傳承和積累文化為己任,切準時代脈搏,滿足社會需求,出版了20000多種對讀者有益、對社會有價值的圖書。其中,有幾千種古籍學術著作得到中外華人認可,有萬千普及讀物飛入尋常百姓家,有近六百種圖書獲獎(不少是位列各類國家級出版獎項前茅的)。一部部優質圖書鑄就了“中華書局”這一著名品牌,讓“中華書局”這個名字深入人心。可以說,中華書局是勇于擔當、用優質圖書創造品牌的典范。不少文化人選購圖書時認準“中華書局”,不少作者以在“中華書局”出書為榮。在讀者眼中,“中華書局”是高質量的代名詞;在作者心中,“中華書局”是高水平的代名詞。

在精品圖書紛呈迭現的同時,中華書局的經營業績突飛猛進。成立之初,《中華教科書》滿足了教育市場的新需求,搶占了先機,在民國初年幾乎獨占市場,一度出現“各省函電紛馳,門前顧客坐索,供不應求”的景象。教科書的成功編寫和出版,既推動了我國教育事業的發展,也促進了民眾素質的提高,還使中華書局因此獲利頗豐,當年營業額就達到20多萬元。今天,在“戲說”成風的文化消費潮流中,中華書局以傳承文化為己任,出版了《于丹〈論語〉心得》等“正說”歷史系列圖書,為讀者提供了科學益智的文化歷史知識。《于丹〈論語〉心得》的出版,創造了多項國內出版紀錄,如首印數60萬冊、當日現場簽售1.26萬冊,至今累計銷量已超過530萬冊,海外輸出版權賣出10萬英鎊,打破了由《狼圖騰》創造的10萬美元成交價的該類項紀錄。百年來,中華書局在用優質圖書實現文化擔當的同時,創造了驕人的經營業績:2010年實現銷售收入1.35億元、利潤2000萬元,實現了社會效益和經濟效益雙豐收。

五、有啟示:在產業路上做有文化擔當的出版企業

中華書局是在自覺擔當“開啟民智,傳承文化”這一社會責任的前提下創造了企業經營上的成功,又以企業經營上的成功踐行了“開啟民智,傳承文化”的出版理念。作為一家出版企業,中華書局既在商言商,又堅守文化擔當,這對于今天走在產業路上的出版企業有著重要的借鑒意義和現實啟示。

從2003年國家啟動文化體制改革試點工作至2011年年底全國經營性出版單位基本完成改企轉制,從作為事業單位管理,到實行“事業單位企業化管理”,再到今天轉制改企成為市場競爭主體,我國經營性出版單位的經濟責任越來越被強化。作為新型市場主體,轉制后的出版企業釋放出巨大的生產力,我國的新聞出版也得以迅速發展,極大地滿足了人民群眾的文化需求。據《中國文化產業年度發展報告(2013)》,2012年我國文化產業總產值突破4萬億元,而2012年我國新聞出版業總產出就將近1.7萬億元。

新聞出版產業已成為文化產業主力軍,整體發展呈現一種良好態勢。但是,在新聞出版業蓬勃發展的大趨勢下,也出現了出版的文化擔當被弱化的傾向,“堅持社會效益第一,堅持社會效益和經濟效益有機統一”這一原則遭遇沖擊,有些出版企業只是在口頭上“堅持社會效益第一”,實際上主要追求、甚至只追求經濟效益。必須清醒地意識到:出版是以內容為主的文化產業,其本質是文化;出版企業是生產文化產品和提供文化服務的經濟實體,兼具文化屬性和產業屬性,其終極目標是傳承文化、積累文化、傳播文化、發展文化、創造文化;出版單位轉制改企只是手段,目的是通過提高其市場競爭力,來推進社會主義先進文化發展,增強國家的軟實力,實現我國文化的大發展大繁榮。當年,出版被當做純政治宣傳工具,走上了歧途;今天,中國出版若一味追求經濟利潤,不顧文化擔當,將與當年殊途同歸,走上偏頗之路。在市場經濟條件下,出版企業理應在商言商,通過市場競爭謀取生存和發展,自覺服務于我國的經濟建設,服務于我國先進生產力的發展要求,這是由其產業屬性決定的,但與此同時仍要堅守文化擔當,始終以積累和傳播優秀文化為己任,這是由其文化屬性決定的。歷史經驗一再證明,出版企業只有自覺地以積累和傳播優秀文化為己任,才有可能在市場競爭中不斷做大做強。百年來中華書局始終堅守文化擔當,為轉制改企的出版企業樹立了典范。今天的出版企業要深化改革、轉型升級、做大做強,有必要學習和汲取這個“百年老字號”所積累的成功經驗,在產業路上做一個有文化擔當的出版企業,在出版經營中始終以積累和傳播優秀文化為己任,恪守職業道德,出版更多的精品力作奉獻給社會、奉獻給時代、奉獻給人民,以出版實踐推動文化強國建設和中國夢的實現。

(作者單位:福建農林大學)