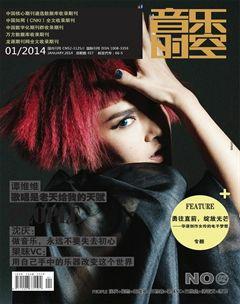

勇往直前,綻放光芒

沉默電話

華語樂壇有許多值得稱贊的女性音樂人——她們有自己的音樂視角,有自己的創作態度,即便一度被唱片公司刻意包裝過,或以主流路線的唱片起家,也依然不忘自己的音樂理想。她們在功成名就之后,依然想靠自己的力量突破瓶頸,并為華語樂壇開辟未知的音樂領域。她們的事業精神值得褒獎,而作為女性的身份,也為她們的音樂帶來了一份獨特的美麗。

華語樂壇其實不乏思想新銳之人,即使在流行唱片中,我們也經常能聽到異常尖端的編曲,或游弋在另類邊緣的制作。但就主流市場來說,現在仍然被改編舞曲、爛俗抒情等產品占據。電子音樂專輯一直無法得到有力的商業支持,幸而我們還有希望,還是有歌手敢于舍棄主流易碎的糖衣,去制作屬于自己的、值得推崇的電子音樂專輯,向大眾展示自己的內在才華。

音樂是一門藝術,而一張電子專輯的制作,更是硬件技術和藝術靈感的立體融匯,它有感性和理性的雙重考驗,更像一件極富生命力、超越想象力的科技產品。一首情歌可以打動你的聽覺,而電子音樂所創造的,則可能是一個更完整的感官世界。這次回顧華語樂壇四位創作女伶或新或舊的電子唱片,在聆聽過程中雖免不了因風格而聯想到某某大師的經典,但實際上,我們并不想輕易揣測她們到底有沒有向哪位致敬的意思,也無意評價她們的風格更趨近于誰或象征了誰。她們擁有的,只是與其相同的音樂觀念,那是一種“精神上的趨近”,為了突破自我,為了改變音樂現狀,勇敢向前探索的執著精神。

白安——“口齒不清”的電氣派新人

其實,說白安的唱片《麥田捕手》屬于電子音樂,可能會引來一些人的質疑和不滿。但實際上,白安不但是最具爭議的新人歌手,也是眼下唯一一位有意趨向電子曲風的主流新人歌手。當然,她羽翼未豐,尚未到破繭之時。如果個人第一張唱片就大膽做起純電子專輯,想必口碑和市場也是很難平衡的吧。白安有媲美孫燕姿、王若琳的好嗓音,獨特的音樂創作方式,還有李宗盛大師的力捧,這些天時地利都會是她越來越強大的前提。想想她因為平卷舌不分的咬字造成評論兩極化、網絡輿論極端化,卻也沒有被打倒退卻,所以,一個歌手的咬字絕不能代表她的全部。而作為綜合性至上的流行音樂,詞、曲、編曲、制作乃至包裝都是影響分數的組件,一點點怪異的特色,或許反而會為作品加分。白安去年在上海的小型演出,給人留下了深刻印象的不僅是自彈自唱,還有獨樹一格的表演方式——借助Keyboard采用電腦程序配置方式,把吉他、鼓的音效利用合成器設定效果,而后自動播出,并配以自彈鍵盤演唱,形成“一人Band”的絕妙形態。也曾看到她在臺灣的專輯發布會上,一人與四臺Ipad組成虛擬樂團的表演方式,白安自如地彈奏、演唱自己的原創歌曲,那種感染力真的很強。

《麥田捕手》大量融入的迷幻電氣風格,為臺灣民謠帶來了新鮮空氣。一遍聽罷,即使你仍懷疑她對Trip-hop的造詣到底有多深,也仍然會對一些作品的編曲感到驚艷。作為流行專輯,采用融合法是理所當然,但白安對民族元素、爵士、民謠搖滾,以及幾首歌曲的Dub做法,都會讓你驚艷這不是一張坑錢的Pop唱片。

而至于她“咬字”不可調和的矛盾,倒也毫無辦法。白安演唱時的咬字問題,已經脫離了平卷舌混戰的“一般情況”。她會顛倒發音,甚至會像英文連讀一樣吞掉一些音節,對于部分樂迷來說,發音問題就可能隔絕一切好感,而白安平時說話又很正常,這很自然地招致了“發音做作”的評價。白安個人對這些不太在意,她說:“以前唱歌就是如此,并沒有刻意去發錯的音,也不是生理缺陷。”我們可以推測一下,如果她大部分有問題的音都出現在句末——比如:《我只想在乎我在乎的》中的副歌部分,她在唱第一個“在乎”時能發的是平舌音,后一個卻變成奇異的卷舌音,或許,這樣處理會比較輕巧、吐氣更自然也說不定?能讓聲音釋放得更加順暢,或許也是一種解釋。但關鍵是,她自己并不覺得這有問題,音樂原本就沒有對錯之分。

此外,或許是《麥田捕手》的出色與精彩,讓咬字問題顯得不那么重要了。如前所述,這張專輯濃烈的電子風格,在近年的主流市場是罕見的。電子結合民謠、抒情搖滾產生的音樂火花,讓唱片展現出卓越的質感。像《放空》中電子與民族音樂的出彩結合,合成器在副歌部分對人聲夸張的扭曲帶來的時尚感;《難愛》、《兜風》加入了類管風琴音效,古典元素讓作品充滿濃郁的異域風情;以及白安咬字事件的導火索,也就是主打歌《是什么讓我遇見這樣的你》中煙火音效的絕妙穿插,更將情感的突破口最大化,輕易就能戳到聽眾的淚點。值得一聽的,還有輕松暢快的電子民謠《倒著走》,有一點Alternative Dance的味道;最后是《我只想在乎我在乎的》獨具個人哲學感的歌詞:“我只想在乎我在乎的/不想裝作熱情負責任/如果我賠的總大于所得/也許我付不起再認真”,短短幾句,講出了年輕音樂人自由不羈的態度。或許,比起咬字的問題,這種堅持無畏的精神才更重要。

咬字不清的情況,其實又能有多稀奇、問題又有多嚴重?如果列舉古今中外同樣的咬字不清案例,恐怕數都數不清。關鍵是白安獨特的電子音樂風格,對華語音樂沉悶的現狀有利無害,可謂瑕不掩瑜,和她所攜的新鮮氣息相比,咬字的是非,根本算不了什么。

王若琳——與父親對抗的倔強女伶

王若琳的父親是著名音樂制作人王治平,只要你聽過那么一點臺灣流行音樂的話,應該就聽過他制作的歌曲。多年來他的作品跨度甚寬,最流俗與最有品質的作品皆有,但都給人一種無法抗拒的好感。王若琳幾年前出道時,還是由爸爸帶著上各類綜藝節目的。雖然看上去真的不怎么乖,但還是老老實實唱著公司要求的英文老歌。或許,就是這樣的壓抑造成了她過快的叛逆。她雖然有一副性感的沙啞嗓音,但內心的音樂熱情,無法允許她自己做一輩子的歌唱機器。她是一位個性十足、倔強勇敢的女歌手,換個略微偏激的角度評論,定義她為“固執的音樂人”也未嘗不可。或許王治平并沒有極力反對她離開另類電子音樂,但似乎也沒有為她積極爭取什么,起碼最初的時候是這樣。

為了自己的電子音樂而執著爭取,在兩張索然無味的老歌翻唱專輯后,王若琳終于換來發行創作專輯的寶貴機會。這簡直可以看成是藝術家與商業市場的抗爭故事,也像篇幅短小卻涵義深刻的現實寓言。其實對于樂迷來說,正需要這種有實力、有原則、有個性、有抱負的歌手,不被所謂“成功商業模式”的翻唱專輯和公司反復的成功邏輯逼進死胡同,能一直堅持發揮自己的音樂力量。想要聽到更多新鮮、出色的音樂作品,我們僅能依靠這些不愿服輸的音樂人。在幾乎與第三張翻唱專輯發行的同時,她制作發行了個人第一張電子音樂專輯《The Adventures of Bernie the Schoolboy:博尼的大冒險》,兩張唱片同時上市,明顯是和唱片公司商討過兩者的平衡點,才最終換來的這樣的圓滿結局。坎坷的爭取路程,卻也充滿些許詼諧的童趣色彩,正如她電子音樂專輯的絢爛。endprint

更加樂觀的是,這張《The Adventures of Bernie the Schoolboy:博尼的大冒險》徹底證實了她的電子音樂創作實力,甚至在海外市場也獲到了極大認可。或許公司也看出了這條新路好走,而翻唱專輯究竟還能走多遠,誰也不知道。于是再沒有第四張翻唱發行,而是趁熱打鐵,隔年又發行了一張原創續篇《銀河的危機:最奇異的午夜轉播》,索性讓王若琳玩個過癮。看專輯名稱就已經使人聯想到上一張專輯,頗具延伸感的個人原創,音樂質感也是詭秘異常——標榜龐克風、60年代合成器與80年代Casio Keyboard,甚至90年代8bit的Midi色彩,整張唱片像是懷舊卡通風味的什錦拼盤,將天馬行空的想象力發揮到極致。但復古并不是空泛的噱頭,音樂中包含的黑色幽默、諷刺以及不羈的態度,都是脫離主流的王若琳急切想表達的重點。Enlightenment、Galaxy Crisis等作品,都表達了這種無視規則,甚至及時行樂的態度。有些音符會讓你想起Towa Tei的音樂,甚至是小山田圭吾,在澀谷系的節奏中飄然起舞,又被怪異的音效驚得邁不開步。

王若琳的電子專輯絕對是百分之百的想象力結晶。具有線性情節結構,需要以欣賞音樂劇的模式與姿態從頭至尾完整的聆聽。歌聲退而匿后,成為故事的旁白物質,將第一人稱的演唱轉化為第三人稱的精彩解說,異常的電子音樂形態——或是說接近瘋狂的創作狀態亦可,輔以放肆不羈的逆反心理和主觀態度,讓唱片充滿了黑暗的藝術性。一個個神秘的故事,讓我們在“無視規則”的基礎上,更加突破了思想限制和藝術情思。

或許,王若琳最終還是會繼續發行主流唱片。也許因為年輕,因為用之不竭的靈感和創造力,發行多少張新穎的電子唱片,樂迷都會歡迎。但是,或許也正是因為年輕,這些事情才會轟轟烈烈的開始,也會自然走向不能善始善終的結果。終有一天,她會因成熟而把握住市場的根基,而那不叫“妥協退讓”,只是所謂的“階段”。但一切都是推測和猜想,也許某天復古也能成為流行,實驗電子音樂則成為主流也未可知。人生在世,諸事難料,唯有懷抱忠于自己的夢想,大膽嘗試,永不服輸地堅持下去,才不會辜負屬于自己的青春年華。

陳綺貞——長途跋涉后的精神醒悟

第一次在陳綺貞的唱片中聽到電子味道的作品,是她2000年第二張個人唱片《還是會寂寞》中的《午餐的約會》。巧合的是,那首歌曲竟然也是王若琳的父親王治平制作的。第一張唱片《讓我想一想》讓陳綺貞嘗試了民謠和古典風格,僅僅兩年后就有了一個微妙的邁進,所以,當年不斷進化中的陳綺貞,實在是令人不得不愛。或許是因為后來“花的三部曲計劃”拖得有點久,才令人有些審美疲勞了吧。在“花的腐朽”、“花的重生”過后,2013年的末尾,我們才終于等來代表“花的綻放”的新唱片《時間的歌》。但相比這張或可猜得一二的終部曲,陳綺貞與制作人陳建騏、鐘成虎組成的“The Verse”團體,才是有驚艷意味的事情。電子唱片《52赫茲》真的有種“后知后覺”的味道,陳綺貞早就該發行這樣一張電子唱片——或許,在2001年她就應該這么做,就可以這么做。

《52赫茲》的質感讓我想起著名的Café Del Mar系列唱片,經典的Lounge音樂,純粹的Chill Out感受。但它依然是一張以陳綺貞歷來的“靈感模式”為中心主題的專輯,只是在制作方面不再獨攬而向民謠偏重,充滿誠意地開墾新的電子音樂領域。對于陳綺貞的唱片來說,精神核心的重要性向來無可非議,而對于華語樂壇來說,融匯本土內容的電子音樂也幾近空白,所以,陳綺貞不但是走上了有膽識的制作人必經的電子之路,也是用犀利眼光捕捉到了有前途的市場盲點。這是種長途跋涉后的頓悟,如此看來,她此時此刻才這樣做,也是理所當然。

關于“52赫茲”的說法,現在我們都已經知曉了——來自美國海洋大氣總署關于一條獨特的鯨魚的講述,一個生命與眾不同的聲波頻率,無法與同伴交流的孤獨命運等等,這還真是陳綺貞的“小清新風范”啊。一以貫之的姿態沒變,卻以此來比喻因孤單而獨特起來的人群,講述生命中需要面對的終極寂寞,這個主題應該算是精彩。納入鯨魚原聲頻率的同名曲《52赫茲》,以及在整張唱片西化氛圍中脫穎而出的《周夢蝶》,甚至令人想起Bjork在1995年發行的Possibly Maybe搭配迷幻配樂而改進的演唱方式,令人感受到音樂劇般的幽然。Six、《快速動眼》是唱片中節奏較為突出的作品,前者氛圍歡愉充滿幻想的娛樂式混搭,和聲處理也頗具巧思;后者則有搖滾編曲的底蘊,大量運用合成器音效,以碎拍營造出冷冽的聲場。Café Del Mar的風情在Only Love Can盡情展示出來,雖然效果器還是有那么點兒小作坊的味道,但“小情緒”也永遠是陳綺貞脫離不開的個人屬性。但《52赫茲》又是大氣的——它的精神領域極為寬泛,它的主題昭示了一種社會形態、生活姿態,這似乎也是只有陳綺貞才能做到的。

一時間讓人覺得,電子音樂或許就像條“出路”,在流行市場走膩了的創作人,最終都會來到這里。就像是種能量、抑或強大的向心力。分析緣由亦很簡單:敢于涉足電子專輯的膽量和能力,證實了作為一個音樂人的探索精神,不但跟隨著音樂藝術的歷史發展,更符合信念追逐的主觀倡導性。而更重要的是,比起傳統主流音樂形式,制作電子唱片更考驗一個人的綜合能力,需要立體感官思考來代替單純對詞、曲層面的架構理解——從音樂演唱,上升到硬件技術,對抽象無跡的形式進行籌劃,包涵了更廣泛的自我要求。宣揚內在思想,或表明主觀態度,都有更全面的感染力和影響力。不論最后《52赫茲》到底賣得怎么樣,都是一張為陳綺貞帶來覺悟的精彩作品。長遠來看,它對流行市場的影響,以及華語電子唱片領域的啟發都值得深思。當大家都不知道該如何突破,那么脫離常規便是最好的做法。雖然不是人人都要去做電子音樂才能證實進步,但勇于追逐新事物的動力,則一定要有。像陳綺貞這樣已經走過成功巔峰的音樂人更是如此,如果不積極為樂迷乃至華語樂壇帶來新的空氣,不繼續做精神上的引導,不給予聽眾微妙的刺激,怎么能繼續成為文藝青年的心靈支柱呢?endprint

范曉萱——無法令人遺忘的先驅

其實若比較“舍棄主流”這一情結的話,沒有人會比范曉萱舍棄得更多。而且,她那段歷史似乎已經遠遠離去,很少被人提及,就像真的成為了“歷史”一樣。二十個世紀九十年代,范曉萱的主流市場銷量夸張得要命,甚至一度壟斷了主流女歌手的排名。就算沒有《健康歌》那樣討好特定群體的作品,她加入個人創作的流行唱片Darling和《我要我們在一起》等等也是長賣不衰。Darling是臺灣百佳,而《我要我們在一起》則贏了金曲獎又贏了口碑,即使到現在,這首歌也經常在電視節目中以各種形式出現。但就在世紀末,范曉萱舍棄了許多光芒和成就,或者說,舍棄了屬于主流的一切。論拋棄過去、投身夢想,范曉萱的故事永遠不該被人忘記。

新世紀初,在《我要我們在一起》的金曲話題還未散去之時,范曉萱就離開了起家的主流唱片公司,開始走向個人音樂之路。后來在傳奇人物、爵士貝斯名家、國家音樂廳低音大提手、音樂制作人金木義則的助力下,發行了屬于自己的第一張唱片《絕世名伶》。唱片嘗試了大量爵士曲風,但那僅僅是一個開始。隔年,范曉萱在與《絕世名伶》風格大相徑庭的方向,發行了一張電子音樂專輯《福祿壽.序》,在當時的年代,對華語樂壇來說無論如何都先鋒得有些過分。Trip-hop混傳統民樂,迷幻風格中混雜詭異的人聲演唱,印度音樂、Nu-Jazz、嘻哈、Breakbeat、Downtempo、Drum'n'Bass、日本FPM式的HCFDM音樂,還有一派Buddha-Bar系列專輯的宗教質感。此外,多首作品的演唱方式具有跳躍性,上下曲之間舍棄連貫做派,甚至令人聯想起聆聽Moby電子音樂的感受。一點噪雜過后,是一分清醒;一點喧囂過后,是一分孤獨。有些暴力,有些頹廢,好像無時無刻不在為舍棄而倍感痛苦,但痛苦過后能換來真實的自己,絕對是種百分之百的快感。

這張專輯中的作品故事也很多。比如Nani這首歌中的“日語”,不懂日文的人完全聽不出端倪,而實際上,只是一些模仿性的發音羅列在一起。但固定不變的重復段落,在欺騙聽眾耳朵的同時,又在極力講述著真實動人的另類情緒。Kin-gei-geiei也是印度人都無法聽懂的“語言”,范曉萱將演唱化為一種背景,一種配樂模式,讓你在出神的時刻,頭腦中不帶有一絲具有現實感的雜念。而關于《巴黎的我》這首歌,當年我有一段印象深刻的記憶——在一次反復循環聆聽之后,它進入了我的夢:在夢里我看到橘黃陰霾的天空,模糊不清的人影輪廓,象征巴黎卻完全不得要領的建筑物,以及化為視覺因素懸浮在周遭的音符。副歌那段不知所謂的旋律鬼魅般纏繞著我,拖著我的步伐在夢中詭異地前進,在即將到達彼端之時,竟然驚訝地發現:我從一開始就根本沒有睡著過。關于這首歌的這段回憶,我只能將之分類為“夢”,但或許那就是所謂的Chill Out,所謂的出神。比起Ambient音樂來說,《福祿壽.序》的顏色又顯得過于濃烈,甚至有些重口味。但它絕對屬于強烈環境元素的電子,在那些節奏較為舒緩的作品中,飄渺虛幻的合成器音效,會把你帶進無邊無際的想象空間,而作為Chill Out音樂最大特征的女聲運用,也有我們的“名伶”坐鎮,自然名副其實。舒緩、釋放,在最后一首《靈.凈》的洗滌中結束,一股哀傷,卻也有一股悠然。

后來的范曉萱沒有再做電子專輯,《福祿壽.序》也永遠停在了“序”。但她一直處在不斷變化的過程中,對于她來說,或許根本不會再有“穩定”這一說法。如果說曾經有過,那么從RAIN到《我要我們在一起》就是她的穩定期,而她顯然不需要那種所謂的穩定。對于范曉萱來說變化就是穩定,邁步才會踏實。雖然不知道她什么時候才會再發行新作品,但想必不用擔心,作為突破派的先驅,她絕不會交出令我們失望的作品。

因為這些敢于舍棄、勇敢向前的創作女伶們,我們才不會被市場上那些所謂的“電子舞曲”誤導,能了解什么是真正有價值的作品。習慣了華語主流音樂的人們,常會被一首歌曲感動——或許因為它是關于愛情的只言片語,或許因為一個引起共鳴的小小情緒;但電子音樂專輯賦予我們的精神世界,已經遠遠超越了這些。在那些迷離而跳躍,令人振奮又最終得到凈化的音符旋律中,我們看到這些創作女伶們的倩影——她們不甘流俗,卻不囂張跋扈;她們熱愛音樂,也更有忠于自我的深刻。她們是華麗的女伶,但不滿足于絢爛的衣裳,在音樂之路上勇敢向前、積極探索的精神,才是她們從內心放射出的璀璨光芒。endprint