艦炮武器系統功能重組框架設計

胡文軍,周德超,邱千鈞

艦炮武器系統功能重組框架設計

胡文軍,周德超,邱千鈞

(海軍工程大學電子工程學院,武漢 430033)

為實現艦炮武器系統功能動態重組,論文提出了動態重組框架,整合艦炮武器系統的資源,實現對艦炮武器系統功能的動態管理和配置,最后給出了艦炮武器系統功能的動態重組流程。功能動態重組對艦炮武器系統具有一定的軍事意義。

艦炮武器系統 動態重組 構件

0 引言

高技術戰爭條件下的海戰場具有環境復雜、任務多樣化等特點,要求艦炮武器系統[1]具備功能重組能力,能夠根據作戰需求和資源狀況,動態調度武器系統功能構件[2],以最佳的配置方案完成任務。例如,隨著我海軍使命任務的擴展,我水面艦艇將可能長時間處于遠海,在沒有保障基地的支持下執行任務,當系統中某些設備或者功能模塊發生故障時,可以通過功能動態重組[3],使故障設備或模塊的功能在其他部位得以實現。

1 框架設計

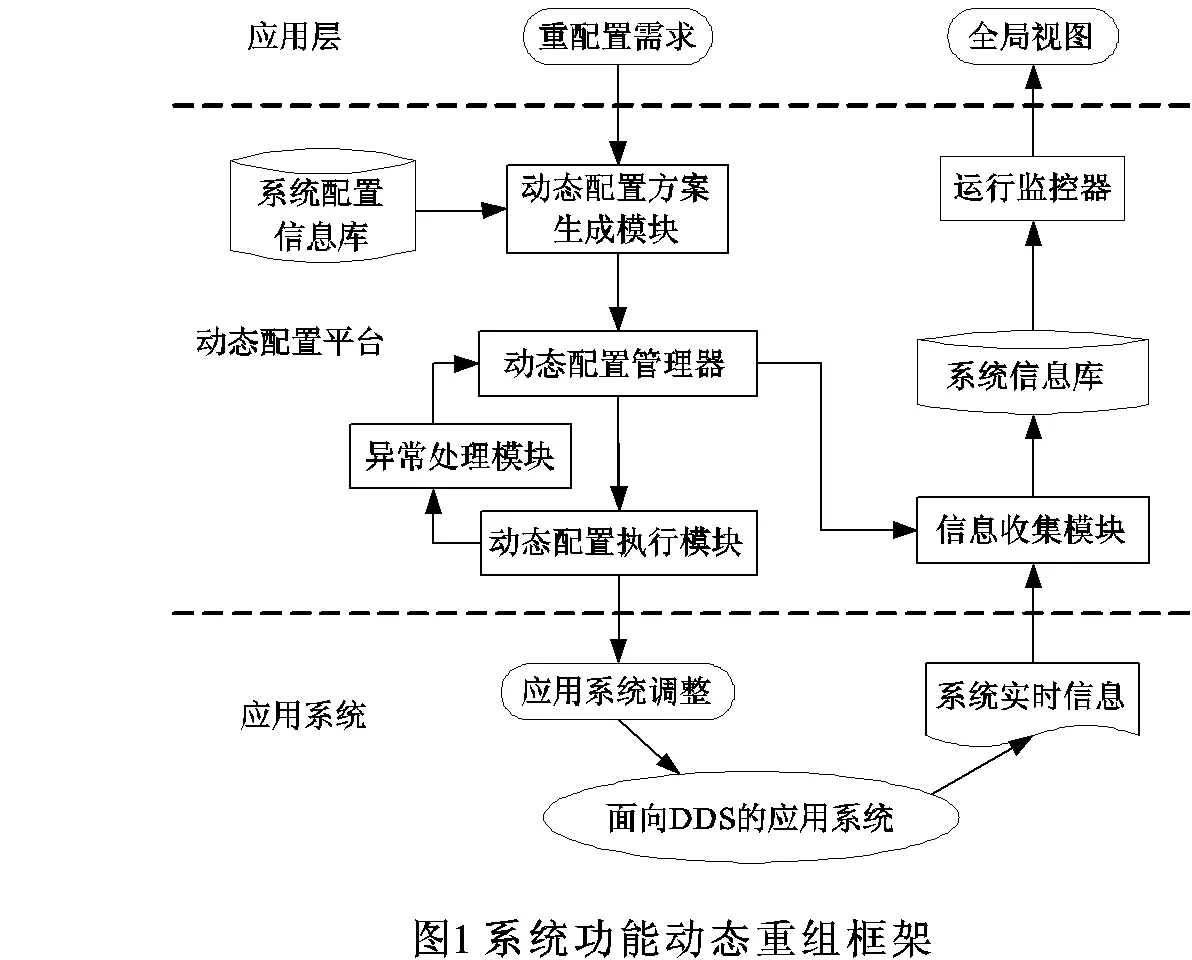

根據系統功能動態重組的需求,本文設計了一個系統功能動態重組框架,如圖所示。該框架通過對構成系統的軟件構件進行管理和調度,實現對系統功能的動態配置[4]與管理。該框架共分為三層,最上層為應用層,其功能是實時顯示運行中的應用系統的軟件結構。中間層為動態配置平臺,其功能是對配置方案進行生成、分析和執行;最低層是由構件組成的面向數據分發服務(DDS)[5]的分布式應用系統。

動態配置平臺主要包括系統配置信息庫、配置方案生成模塊、動態配置管理器、配置方案執行模塊、異常處理模塊、系統信息收集模塊、系統信息庫、運行監控器。

1)系統配置信息庫:存儲系統所有可用構件的信息和典型應用背景下的配置方案,用于支持管理員和配置方案生成模塊進行配置方案生成。

2)配置方案生成模塊:在分析管理員輸入系統配置命令的基礎上,從系統配置信息庫中獲取可用構件信息和典型配置方案信息,生成多個系統候選配置方案,對各個候選配置方案進行功能完整性檢查并剔除存在功能完整性缺陷的方案,調用方案評估算法對候選方案進行評估,最后由管理員通過人機交互界面確定系統配置方案。

3)動態配置管理器:是整個平臺的控制中心。動態配置管理器從配置方案生成模塊獲取系統配置方案,分析系統配置方案,并將其分解為基本的構件配置動作,形成動態配置動作表。它還對系統信息收集模塊進行管理,在動態配置前后通知系統信息收集模塊對系統信息進行更新。

4)配置方案執行模塊:包括構件配置算法庫和構件配置算法生成器。根據相應的構件配置動作并結合系統信息庫中的系統結構信息產生相應的配置算法,并將完成構件配置操作,實現應用系統的更新。

5)異常處理模塊:負責構件配置操作失敗的情況處理。通常情況,在構件配置動作合法的條件下,生成動態配置算法,結合系統信息庫提供的系統及構件信息,進行相應的構件配置操作是安全可靠的。此模塊根據數據庫事務原理[6],在構件配置前記錄系統狀態信息,如出現異常情況,強行恢復構件配置前狀態,并發送構件配置失敗的標志給動態配置管理器,保證系統安全運行。

6)系統信息收集模塊:負責整個應用系統的信息收集,并存放在系統信息庫中。接受動態配置管理器的調度,根據動態配置管理器對產生的構件配置動作的分析來調度信息收集模塊的運行。

7)系統信息庫:存放了應用系統的全部信息,這些信息是動態配置實施的數據基礎。8)運行監控器:負責將實際應用系統的體系結構信息提交給人機交互界面,以直觀、簡單的形式顯示出來,同時在此過程中對動態配置進行實時監控,在判定配置動作不合法和系統功能狀態發生改變的情況下向管理員發出告警信息。

在上述系統體系結構中,各個模塊的關系如下:系統信息收集模塊將收集到的應用系統和構件的相關信息存儲在系統信息庫中。運行監控器通過系統信息庫獲取系統當前運行狀態信息,獲得應用系統的全局視圖,并對其進行實時監控。在判定配置動作不合法和系統功能狀態發生改變的情況下向管理員發出告警信息。在作戰任務和資源情況發生變化或者系統發生故障的情況下,管理員向系統發出功能重組指令。配置方案生成模塊根據管理員的指令和系統配置信息庫中的可用構件信息,與管理員人機相輔的制定系統配置方案。動態配置方案首先以XML[7]描述的方式傳遞給動態配置管理器,動態配置管理器根據動態配置方案描述,生成動態配置動作表,保證配置方案的合法性。動態配置執行模塊在適當時機調控構件行為,執行動態配置動作。

2 系統動態重組流程

前面對系統動態重組框架進行了設計,下面對艦炮武器系統功能動態重組整個流程進行分析,主要包括六個部分:觸發動態重組動作;生成候選配置方案;候選配置方案優選;生成動態配置動作表;動態配置動作表合法性檢查;執行動態配置。系統重組流程如圖2所示。

1)觸發系統功能動態重組動作

系統功能動態重組由系統管理員發起,管理員發起的系統動態重組的主要原因如下:

系統的作戰任務發生變化。系統一般情況下處于缺省狀態,當系統的作戰任務發生變化時,如由對海兼顧對岸轉為對岸火力支援時,需要對系統的功能進行動態重組。

系統的作戰資源發生變化。當系統正在執行某一作戰任務時,系統的作戰資源發生變化,主要包括:目標指示信息源發生變化;傳感器資源發生變化;彈藥資源的變化;作戰系統根據當前作戰任務需要對本系統的作戰資源進行調整等。

系統自身的功能狀態發生變化。主要指系統在執行任務主要包括以下情況:系統中某個設備或模塊故障,需要將其功能遷移到其他設備或者模塊;系統構件體系中某個構件存在缺陷發生軟件故障,需要對其進行替換等。

2)生成候選配置方案

當管理員需要啟動系統功能動態重組動作時,通過圖形顯示交互界面調用配置方案生成模塊,生成系統功能重組的候選配置方案,主要過程如下:

a)管理員通過圖形顯示交互界面輸入系統功能重組的命令信息,包括功能類型、功能模塊構成、輸入條件參數、系統需要達到的指標要求等。

b)配置方案生成模塊根據輸入的系統功能重組的命令信息,查詢系統配置信息庫中的典型配置方案信息和系統構件庫中可用構件信息,生成系統的候選配置方案。

c)配置方案生成模塊按照任務的信息交互流程對候選配置方案進行功能完整性檢查,剔除功能完整性存在缺陷的候選方案。

3)候選配置方案優選

配置方案生成模塊調用方案評估算法以作戰任務需求和作戰資源條件作為輸入條件,以系統的精度、反應時間為評價指標,采用模糊綜合評判法[7]對各候選配置方案進行評估,并將評估結果通過圖形顯示交互界面輸出。最后,管理員根據作戰任務要求和評估結果,選定系統重組配置方案。

4)生成動態配置動作表

系統的重組配置方案需要分解為具體的配置動作才能夠執行。配置管理器通過對配置方案進行分析,對比現有的系統配置方案,形成具體的構件基本動態配置動作表。基本動態配置動作包括:構件刪除、構件添加、構件更新和構件遷移。

5)動態配置動作表合法性檢查

根據信息收集模塊收集到的信息,運行監控器對動態配置動作表做合法性檢查如下:

a) 添加構件時,主要檢查判斷目標構件在系統中存在與否,如果存在,則不能進行構件添加操作;如果不存在,則構件添加操作是合法的。

b)刪除構件時,主要檢查判斷目標構件在系統中存在與否,若不存在,則不能進行構件刪除操作;若存在,則構件刪除操作是合法的。刪除構件的過程中必須采用等待方式,使受影響構件集合里的構件的所有請求處理完畢,才能進行刪除操作。

c)替換構件時,先檢查舊目標構件在應用系統中是否存在,如果存在,還需要檢查新舊目標構件的名稱和地址是否相同。只有這些判斷都正確,才能說明替換構件操作是合法的,否則,不能執行構件替換操作。

d)構件遷移時,主要從以下兩個方面分析:舊目標構件存在與否;新目標構件遷移的目標IP地址合法與否。如果以上兩個條件都具備,則可以進行構件遷移操作,否則,動態配置動作是不合法的。

當動態配置動作存在不合法時,運行監控器發出警報,轉到第一步,重新觸發系統功能動態配置動作。

6)動態配置執行

在配置方案分解為構件配置動作表后,由構件配置執行模塊根據相應的構件配置動作表產生相應的算法。動態配置平臺通過檢測構件狀態、控制構件行為,執行動態配置算法,最終實現動態配置意圖。

3 結束語

本文提出了艦炮武器系統功能動態重組架構,給出了系統功能的動態重組流程。該架構能夠有效地整合艦炮武器系統資源,具有動態重組特性,能夠適應未來艦炮武器系統作戰的需求,具有一定的軍事意義。但同時也應看到艦炮武器系統是一個復雜的系統,除了應具有動態重組能力的系統架構,還需要在高速數據傳輸網絡、火控解算等方面進行深入的研究。

[1] 孫續文,汪德虎.基于武器系統工程的信息化艦炮武器系統體系結構研究[C].中國自動化學會第二十五屆青年學術年會論文集,2010:271-274.

[2] 夏榆濱,王玲.軟件構件技術[M].北京:清華大學出版社, 2011.

[3] 熊偉.支持動態功能重組的協同應用支持系統的研究與實現[D] .武漢:華中科技大學碩士學位論文,2003.

[4] Kramer J, Magee J.Dynamic Configuration for Distributed System [J].IEEE Transactions on Software Engineering, 1985,11(4):424-436.

[5] 謝蓓,劉毅,曹萬華,李峻林.實時系統數據分布服務DDS技術綜述[J].艦船電子工程,2006(2):16-20.

[6] 王珊,薩師煊.數據庫系統概論[M] .高等教育出版社,2006.

[7] 陸新年,陸新宇.XML揭秘——入門到精通[M].北京:清華大學出版社,2001.

[8] 張幸,胡建旺,郝永峰.基于改進模糊綜合評判法的系統效能評估[J].電光與控制,2011,18(4):41-44.

Framework of Dynamic Reorganization for Naval Gun Weapon System

Hu Wenjun, Zhou Dechao, Qiu Junqian

(College of Electronic Engineering, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China)

TJ302

A

1003-4862(2014)07-0038-04

2013-11-15