我國低速汽車污染排放現狀分析

曹躍芳 尹則璞 李世君

(山東省內燃機研究所,濟南 250100)

1 我國低速汽車行業現狀

1.1 低速汽車的產生

低速汽車的產生源于我們國情:我國是一個農業大國,有7.5億農村人口,另有2萬個小城鎮、人口約為1.8億。城鄉之間、地區之間經濟發展存在著巨大不平衡性,反映在我國汽車產品上,則表現為并存兩個汽車市場:一個是以較高收入水平的、城市居民為主要消費群體的汽車市場——城市汽車市場;另一個是以較低收入水平的、農村和小城鎮居民為主要消費群體的汽車市場——低速汽車市場。

低速汽車產生于上世紀80年代,是伴隨著我國農村經濟體制改革應運而生的,是改革開放和市場經濟的產物,是一種具有中國特色的農村道路機動運輸工具,已成為我國交通運輸網絡中運輸工具的重要組成部分,為我國農村經濟的繁榮與發展發揮了巨大作用。主要分兩類:一類是三輪農用運輸車,另一類是四輪農用運輸車,后來分別稱為三輪汽車和低速貨車,總稱為低速汽車,三輪汽車占有較大比重。

1.2 低速汽車的發展

低速汽車自產生至今,大致經歷了三個發展階段:

(1)起步階段(1979-1986):低速汽車產品從無到有,1986年年產量達到6.4萬輛。

(2)高速發展階段(1987-1999):產量迅速增加,1995年產量達230萬輛,年平均增長率達51.4%。

(3)相對穩定發展階段(2000年至今):低速汽車產量增速有所減緩,其年均產銷量增長率在±10%左右,2004年以后的年產量在200萬輛左右。

在改革開放的30多年間,低速汽車從無到有,取得了巨大的發展。1980年全國低速汽車產量大約還只有幾百輛,1987年起進入高速發展階段,1999年低速汽車產量達到最高峰320萬輛,這也標志著低速汽車在農村成熟市場的需求量達到相對飽和的狀態。此后,低速汽車進入相對穩定的發展階段,即由90年代的“井噴”狀態進入穩定的發展階段。從2000年開始,低速汽車產量開始出現了連續三年的負增長,2003年產量有所回升,2004年低速汽車市場呈現較大負增長,但2005年產量下滑趨勢減緩。2006、2007年恢復增長,2008年負增長,2009、2010、2011年平穩增長。低速汽車近十年產銷情況見表1。

表1 1998~2011年低速貨車、三輪汽車產銷量

續表1

1.3 低速汽車生產情況

1.3.1 三輪汽車生產情況

我國低速汽車行業曾經是生產企業數量較多,且產地分散,生產集中度相對偏低。但是近年來三輪汽車主要產地漸成集中趨勢,山東省占據了三輪汽車總產量的80%以上,多年來處于絕對優勢,河南省產量連續三年小幅增長,其余省市占據的份額已非常有限。

1.3.2 低速貨車生產情況

低速貨車排名前十的省市產量占據的比例已接近80%,浙江、河北、北京三地的產量逐漸減少,山東、四川產量連續增長,其余基本處于穩定狀態。

1.4 低速汽車市場地域分布

1.4.1 三輪汽車市場地域分布

多年來,三輪汽車的傳統市場沒有明顯變化,河南、河北、山東三大市場份額基本保持在50%左右,甘肅、安徽兩省份額緩慢增長,甘肅省已連續兩年份額達到了10%以上。

1.4.2 低速貨車市場地域分布

低速貨車傳統市場中,河南、河北、山東三省市場份額穩定,三大市場總銷量之和約占全國總量的1/3。四川、江西、山西三省緊隨其后,陜西、湖南兩省進入前10省市,江蘇、浙江兩省從排位前10行列中退出,在經濟較為發達地區,輕型載貨汽車替代低速貨車已見端倪。

1.5 低速汽車在我國的保有量

按照原國家經貿委、國家計委、公安部、環保總局于2001年聯合制定頒布的《低速汽車報廢標準》,我國低速汽車的最長使用年限為12年。其中三輪汽車和裝配單缸柴油機的低速汽車使用年限為6年;裝配多缸柴油機的低速貨車使用年限為9年;另外對達到報廢年限或累計行駛里程的,依據有關技術安全和污染物排放規定檢驗合格的,可延長不超過3年的使用時間。據此并依據表1,低速汽車最低保有量為2133萬輛。

由于低速汽車的使用環境和使用者的特殊性,即使到了報廢年限,還有部分低速汽車會繼續使用。還有部分偏遠或經濟相對不發達的地區,使用者為減少使用成本,以及車輛管理部門管理不到位,使用者往往不上機動車牌照照常使用,使得統計數據與實際情況有一定出入。結合市場調研情況,考慮到農村仍然存在低速汽車超期服役問題和二手車交易現象,到2011年底,我國低速汽車保有量為2100萬輛~2400萬輛,其中三輪汽車1575萬輛~1800萬輛,占75%左右;低速貨車525萬輛~600萬輛,占25%左右。

1.6 低速汽車配套發動機情況

配套三輪汽車和低速貨車的發動機都是柴油機,功率范圍:5.0~60.0kW,排量范圍:0.754~5.193L。主要 型 號 有:1100、1105、1110、1115、2108、2110、375、380、385、480、485、490、493、4100、4102、4105、4108、4110、4113等。近年來三輪汽車和低速貨車配套發動機情況見表2,可見配套單缸發動機的低速汽車占80%以上。

配套低速汽車的柴油機技術配置,一般采用直噴燃燒室,渦流燃燒室很少;都采用2氣門結構;容積壓縮比一般在(16~21)∶1;供油提前角在(9~22)°CA之間;多數采用自然吸氣,很少有增壓進氣;單缸柴油機大多數已安裝限油器。由于成本的限制,低速汽車柴油機目前很少采用高壓共軌、電噴電控、廢氣再循環、催化還原,顆粒捕捉等降低排放的先進技術措施。

表2 低速汽車配套柴油機情況

2 低速汽車排放現狀

2.1 試驗樣機

為得到低速汽車常規污染物和CO2排放狀況的實際數據,課題組對配套三輪汽車和低速貨車的柴油機進行了排放抽樣及試驗測試,共抽樣35臺樣車,其中20臺為單缸柴油機,占樣本57.1%,多缸機為15臺,占樣本42.9%。

2.2 試驗循環和試驗程序

依據GB19756-2005三輪汽車和低速貨車用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國I、II階段),試驗循環按圖1、試驗程序按圖2進行。

2.3 低速汽車氣體和顆粒排放物排放

低速汽車氣體污染物計算按圖3、顆粒污染物計算按圖4進行。

2.4 樣機試驗結果

35臺樣機試驗結果表明(見表3):35臺樣機中,有21臺合格,總體合格率為60.0%,其中單缸機有9臺不合格,單缸機的不合格率為45.0%;多缸機有5臺不合格,多缸機的不合格率為33.3%。

圖1 低速汽車排放試驗循環

圖2 低速汽車排放試驗程序

圖3 低速汽車氣體污染物計算公式

2.5 低速汽車常規污染物及CO2排放量和占比計算

按照抽樣檢驗平均排放水平,根據調研情況,單缸柴油機平均使用功率按9.23kW,多缸柴油機功率按19.54kW;低速汽車平均工作時間每天按4.6h,一年上路天數按128.2天;低速汽車保有量按2100萬輛,計算低速汽車排放情況見表4。

圖4 低速汽車顆粒污染物計算公式

2.6 低速汽車排放狀況分析

(1)低速汽車CO排放值較低,合格率為77.1%。35臺樣機抽樣檢測CO排放數據如圖5所示。一氧化碳(CO)排放最大值為13.757g/kW.h,為標準限值的3.1倍。全年2100萬輛低速汽車一年排放的一氧化碳(CO)50.76萬噸,平均單機排放值0.024噸/年.輛;全年20754.6萬輛機動車一年排放一氧化碳(CO)3467.1萬噸,平均單機排放值0.167噸/年.輛。低速汽車一氧化碳年排放量占機動車年排放量的1.46%,單機排放值是機動車平均單車排放的14.47%。

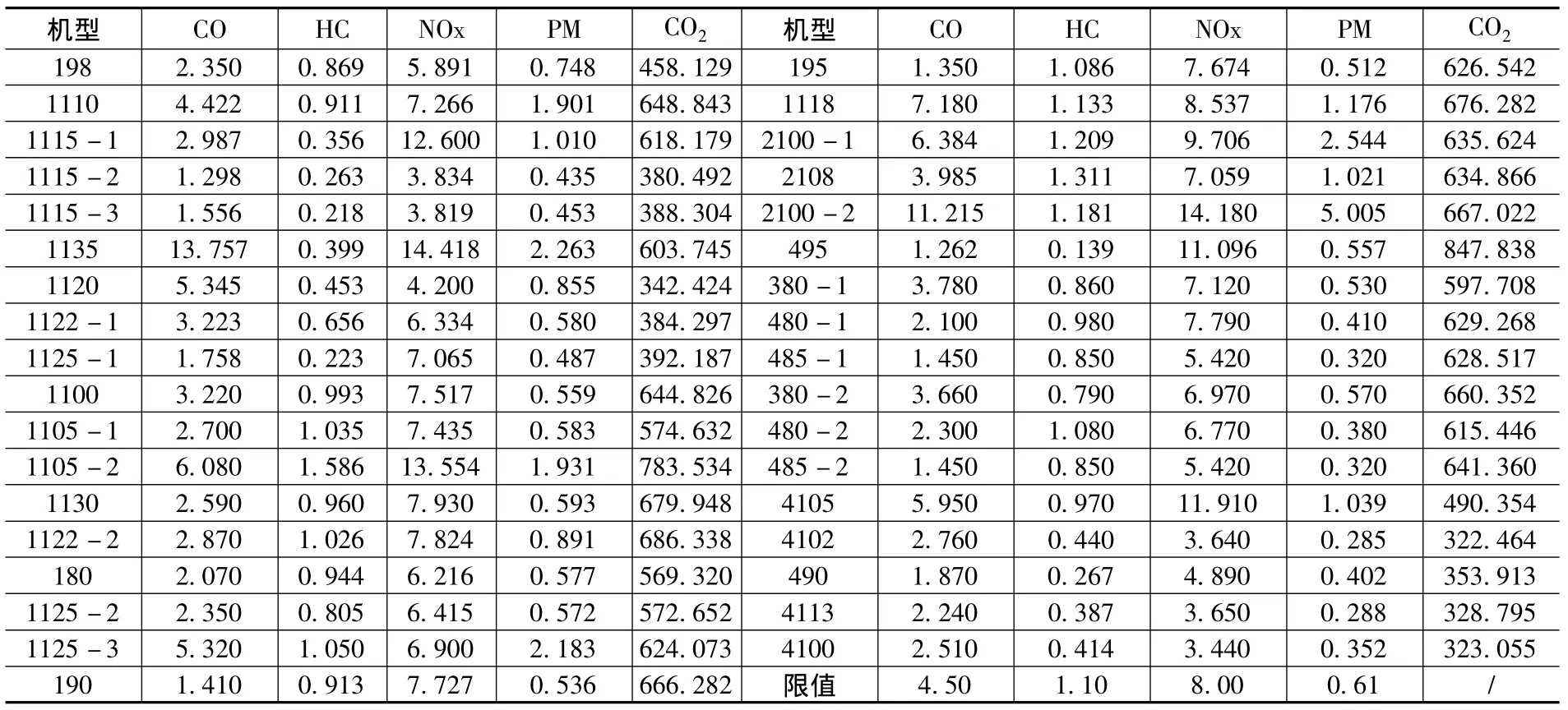

表3 低速汽車發動機排放抽檢

表4 低速汽車排氣常規污染物和CO2排放量

圖5 低速汽車抽樣檢測CO排放

(2)低速汽車HC排放值較低,合格率為85.7%。35臺樣機抽樣檢測HC排放數據如圖6所示。碳氫化合物(HC)排放最大值為1.586g/kW.h,為標準限值的1.4倍。低速汽車一年排放的碳氫化合物(HC)11.04萬噸,平均單機排放值0.005噸/年.輛;機動車一年排放碳氫化合物(HC)441.2萬噸,平均單機排放值0.021噸/年.輛。低速汽車碳氫化合物年排放量占機動車的2.50%,單機排放值是機動車單車排放的24.73%。

圖6 低速汽車抽樣檢測HC排放

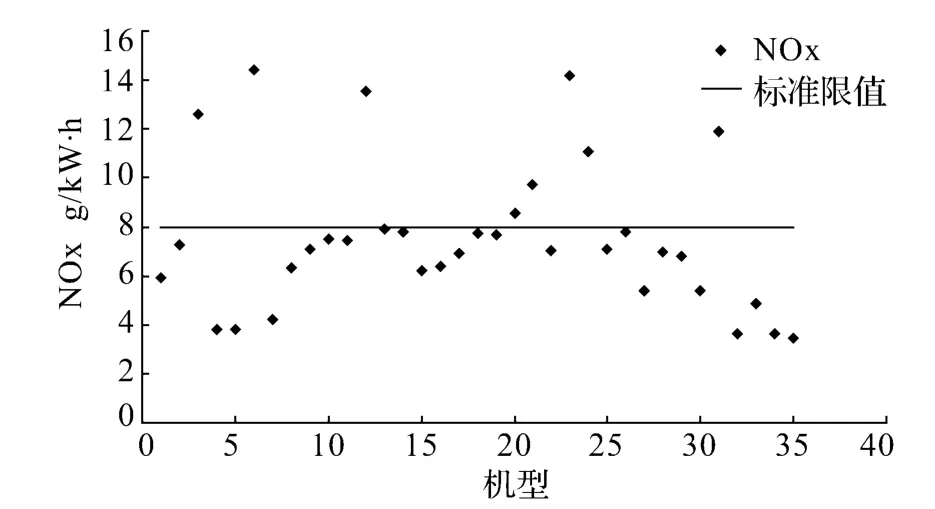

(3)低速汽車氮氧化合物的單機排放值較高,合格率為77.1%。35臺樣機抽樣檢測NOx排放數據如圖7所示。氮氧化物(NOx)排放最大值為14.418g/kW.h,為標準限值的1.8倍。低速汽車一年排放的氮氧化合物(NOx)105.18萬噸,平均單機排放值0.050噸/年.輛;機動車一年排放氮氧化合物(NOx)637.5萬噸,平均單機排放值0.031噸/年.輛。低速汽車氮氧化合物年排放量占機動車年排放量的16.50%,單機排放值是機動車單車排放的1.63倍。

圖7 低速汽車抽樣測試NOx排放

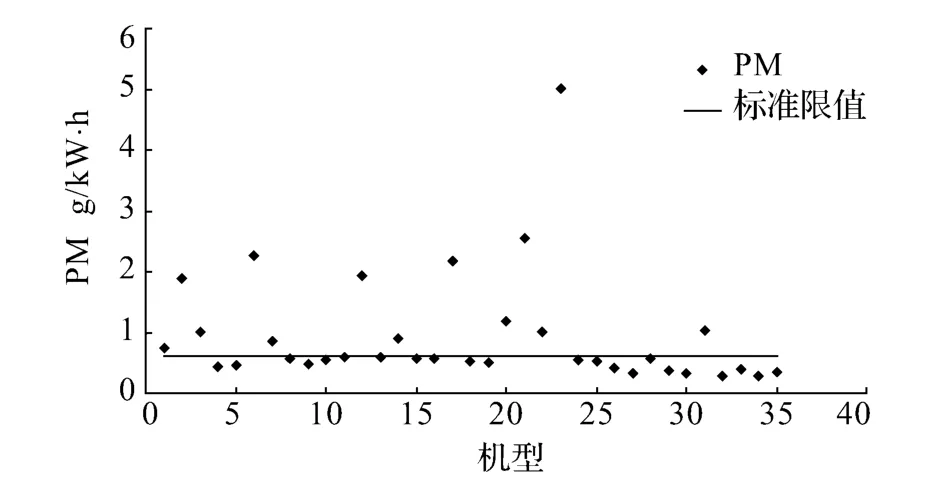

(4)低速汽車顆粒物的單機排放值較高,合格率為62.9%。35臺樣機抽樣檢測PM排放數據如圖8所示。顆粒物(PM)排放最大值為5.005g/kW.h,為標準限值的8.2倍。低速汽車一年排放的顆粒物(PM)13.14萬噸,平均單機排放值0.006噸/年.輛;機動車一年排放顆粒物(PM)62.1萬噸,平均單機排放值0.003噸/年.輛。低速汽車顆粒物年排放量占機動車年排放量的21.16%,單機排放值是機動車單車排放的2.09倍。

圖8 低速汽車抽樣測試PM排放

(5)低速汽車二氧化碳的單機排放值較高。35臺樣機抽樣檢測CO2排放數據如圖9所示。低速汽車一年排放的二氧化碳(CO2)7881.72萬噸,平均單機排放值3.753噸/年·輛;機動車的二氧化碳排放沒有數據,無法計算占比。

圖9 低速汽車抽樣測試CO2排放

3 結語

我國目前高發的霧霾天氣,迫切要求控制車輛尾氣污染。低速汽車生產企業對此應高度認識。同時政府和行業管理部門應扶助引導低速汽車企業升級轉型。

[1]張咸勝.低速汽車行業與標準情況介紹[R].北京:中國農業機械工業協會農用運輸車輛分會,2011.

[2]GB19756-2005三輪汽車和低速貨車用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法 [S].

[3]中華人民共和國環境保護部.中國機動車污染防治年報.2011.

[4]刁玉輝,韋安和.農用柴油機排放控制技術[J].中國農機化,2008,(3):31-34.

[5]王建昕,傅立新,黎維彬.汽車排氣污染治理及催化轉化器[M].北京:化學出版社,2010,84-89.

[6]Gill A.P.Design Choices for 1990’s Low Emission Diesel Engines[J].SAE Paper 88035.

[7]Sperling D.,Lin ZH,Hamilton P.Chinese rural vehicles:an exploratory analysis of technology,economics,industrial organization,energy use,emissions,and policy,2004.

[8]NING Zhi,LI Yong,ZI Xinyun,etc.Study the effect of the particulate filter on the performance of diesel engine[J].Chinese journal of mechanical engineering,2009,38(1):154-158.

[9]GB19147―2009車用柴油[S].

[10]胡志遠.車用生物柴油的應用與發展[J].汽車研究與開發,2009,(11):27-29.

[11]馮淑慧,何卉,Benjamin Sharpe等.中國機動車排放控制措施評估——成功經驗與未來展望[R].北京:國際清潔交通委員會(ICCT),2010.