前后蜀時期的蜀文化概貌

慧繪

“安史之亂”導致藩鎮割據加重,中原板蕩,天下分裂,以致朱溫代唐(907年),出現五代十國的局面。五代十國時期在蜀地先后建立前、后蜀的王建、孟知祥,當屬北人入蜀而執掌權柄。他們不僅帶來了中原軍隊,而且也帶來了一大批北方士大夫和文化人,從而也把中原深厚的儒學傳統、禮儀文化、規章制度以及先進的生產、工藝技術帶入蜀地,促成蜀中經濟、文化的進一步發展。

一、前蜀的崇文興教

王建(847—918,907年—918年在位)為許州舞陽(今屬河南)人,“少無賴”,綽號“賊王八”,唐末為忠武軍卒,因護衛僖宗奔蜀有功,升禁軍將領。天祐四年(907年),他在其中原親兵老臣(《新五代史·前蜀世家》言王建的“老將大臣多許昌故人”)的擁戴下,趁天下大亂之際稱帝于成都,國號蜀,史稱前蜀。他雖系軍人出身,沒什么文化,卻極有韜略,懂得文化的作用,頗重文化人,從而吸引來大批中原士子陸續入蜀,既避亂謀生,更再展所長。《新五代史·前蜀世家》有一段記載,可資為證:

蜀恃險而富,當唐之末,士人多欲依建以避亂。建雖起盜賊,而為人多智詐,善待士,故其僭號,所用皆唐名臣世族:莊,見素之孫;格,濬之子也。建謂左右曰:“吾為神策軍將時,宿衛禁中 ,見天子夜召學士,出入無間,恩禮親厚如寮友,非將相可比也。”故建待格等恩禮尤異,其余宋玭等百余人,并見信用。

王建對唐朝衣冠避難入蜀者十分尊重,時常與他們聊天談心,并多加禮用,故而在他身邊逐漸形成一個能夠出謀劃策、興邦定國、且有“唐之遺風”的智囊團。公元907年前蜀政權建立時,王建以“武成”(908年—910年)為年號。他在《郊天改元敕文》中指出:

國之教化,庠序為民;民之威儀,禮樂為本。廢之則道替,崇之則化行。其國子監直令有司約故事速具修之。兼諸州應有舊文宣王廟,各仰崇飾,以時釋奠,應是前朝舊制。(勾延慶:《錦里耆舊傳》卷五)

這篇“敕文”應被視作王建在蜀地崇文興教的宣言書。王建在開國伊始,便仿照唐朝舊制,在京城成都設國子監,恢復成都與治下各州的學校與孔廟。永平元年(911年),王建修建新宮,儲存四部書籍。宰相王鍇上表勸王建興文教,選用名儒專門掌管圖書。通正元年(916年),王建又起文思殿,購置群書存放其中,用清資五品正員官管理,以內樞密使毛文錫為文思殿大學士。

二、后蜀的刻經弘儒

前蜀咸康元年(925年),后唐樞密使郭崇韜及魏王李繼岌攻至成都,后主王衍出降,前蜀滅亡。前蜀歷二主,共23年。邢州龍岡(今河北邢臺)人孟知祥(874—934,934年在位)旋以后唐成都尹、西川節度使身份入蜀,隨同的是他任太原尹時的北方軍。此時,連同先前入蜀的后唐軍,北方軍在蜀已達數萬人。后唐應順元年(934年),孟知祥在成都稱帝,國號蜀,史稱后蜀。這些軍人便成了后蜀軍主力而留在蜀地,成為北方移民的一部分。后蜀明德元年(934年)六月,孟知祥卒,子孟昶(919—965,934年—965年在位)繼位。后蜀在廣政二十八年(965年)為宋所滅,歷二主,計33年。

后蜀后主孟昶愛好文學,凡為文,本于理,反對輕薄浮淫之辭。他從前蜀王衍因荒淫而亡國的歷史中吸取教訓,即位之初頗勤政事,不僅整飭吏治,打擊專橫舊臣,而且勸農恤刑,肇興文教,恢復科舉,大興儒學。據后蜀時蜀人楊九齡《蜀桂堂編事》記,廣政年間(938年—965年),孟昶曾置禮部貢舉,至少舉行過一次科舉考試,試詩賦、策題,進士及第者16人。廣都(今四川雙流)人費黃裳在這16人中位居第一。

五代十國之際,戰亂頻仍,但前蜀和后蜀統治的巴蜀地區是相對安寧的地方。大批文人流寓蜀中,為儒經的學習、傳播,進而推動巴蜀文化入臻頂峰,準備了條件。不過,首先應當說明的是,儒學之所以在官學、私學中得以不斷傳授,蜀中學者在這段歷史時期是做了巨大努力的。如劉孟溫的父親劉再思在唐朝做御史, 從僖宗奔蜀。僖宗回長安后,劉孟溫即留在成都傳授儒學。劉孟溫的長子劉玙在后蜀廣政十年(947年)補石室教授。劉氏父子自唐末歷兩蜀,皆以傳授儒學為業,孜孜矻矻,不遺余力。又如劉僖、王昭圖,人稱宿儒;劉保治《尚書》《左氏》尤精。他們除帶有私家弟子外,還為后蜀諸王講讀。另有名士李諶,飽讀經書,不入仕而設館聚徒,講授《詩》《書》《易》《禮》《春秋》,教授四十余年,循循善誘,其弟子來自四面八方。

在從北方流寓蜀中的文人中,貢獻最大者,當推毋昭裔。他是河中龍門(今山西河津)人,早年追隨孟知祥入蜀,在后蜀先后擔任御史中丞、中書侍郎、同平章事。他博學而有才名,嗜藏書,精經術。他為蜀文化所做出的最大貢獻乃是“出私財百萬營學館”,大抓學校教育;又再出私資鐫刻儒學九經于成都學宮石壁;還在唐末蜀中“墨板”(雕版)的基礎上,奏請鏤版印九經,刻版印《文選》《初學記》《白氏六帖》(爾后宋代蜀刻所以能甲天下,北方移民毋昭裔當有前緒之功),使境內文學大盛。其中石經從廣政七年(944年)開刻,歷時8年,終成就盛舉。對孟蜀石經與蜀地教育的肯定褒贊,史書不乏記載。宋人張俞《華陽縣學館記》說:

孟氏踵有蜀漢,以文為事。凡草創制度,僭襲唐軌,既而紹漢廟學,遂勒石書《九經》,又作都內二縣學館,蜀師弟子講學,以儒遠人。王師平蜀,仍而不廢。

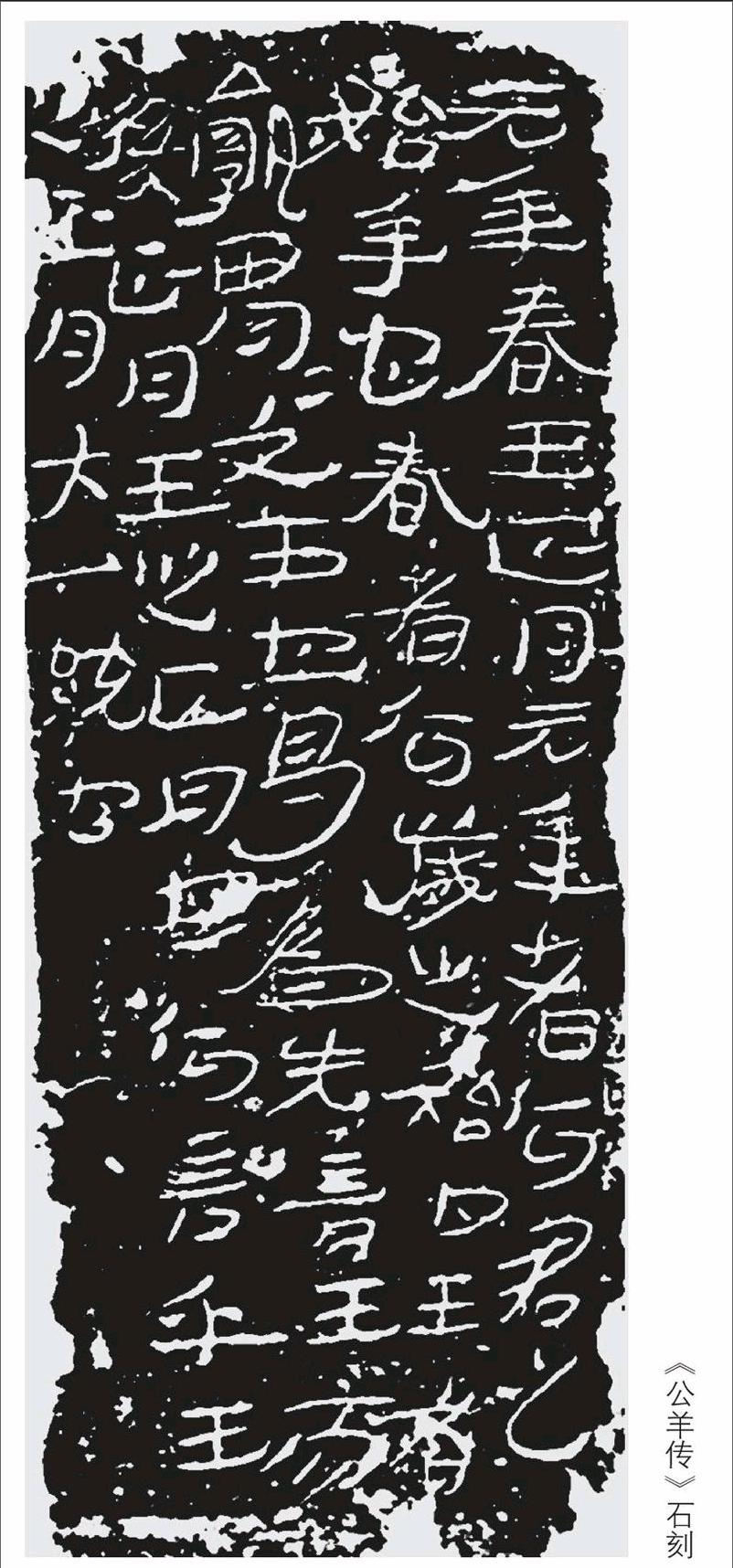

孟氏后蜀政權在天下大亂,社會百廢待興之時,還能緊抓儒學文化教育,刻儒家經典于石壁,顯示出宏大的眼光,令人敬仰。作為孟蜀石經的鐫刻倡導者毋昭裔,以“雍都舊本九經”即開成石經為藍本,加以精心訂正后書寫勒石。這九經是《孝經》《論語》《周易》《毛詩》《尚書》《儀禮》《禮記》《周禮》《春秋左氏傳》;另外還刻有《爾雅》,其實是十種儒經。除去《爾雅》,其他九經的正經和注,加上《孝經》《論語》《左傳》的序,共計117.3萬余字,用去碑石達千塊,蔚為大觀。如此浩大的工程,加之長達8年的鐫刻工夫,足見后蜀政權對復興儒學,推廣教育文化的虔誠與熱情。

到了北宋仁宗皇祐元年(1049年),從中原入蜀任益州知州的田況(開封人)繼續將《左傳》補完,又增刻了《公羊》《穀梁》二傳,經注共計16.3萬余字。到了宋徽宗宣和五年(1123年),又一位中原人席旦(《宋史》記為河南人)在任蜀守時,再補刻《孟子》14卷(未詳其經注字數)。至此,儒學十三經便齊刻于四川成都府學即漢文翁石室,后即通稱為“石室十三經”;總計經石一千余塊,字數133萬字以上。這還未包括《爾雅》和《孟子》的經注字數。

多達千余塊的青石經碑,巍然屹立于成都府學石室禮殿的兩廡和石經堂內,甚為肅穆壯觀。府學內的蜀中儒師學子,朝夕講誦于石經之間、殿廡之下,在儒學十三經的潛移默化下,其所獲教益自可想見。

蜀石經是當時文字最精確,也是唯一刻有注解的儒家經典版本,又兼由蜀中著名的書法家、金石家書刻而成,字皆精謹而清麗。宋代著名學者洪邁以為“有貞觀遺風”,所以后來各朝代都將它作為標準版本頒行全國,并作為各地官學的教本。

孟蜀石經及其后刻的石經(總稱為蜀石經),從廣政七年(944年)始刻,到宋徽宗宣和五年(1123年)全部刻齊,前后共歷時180年,堪稱中國文化史、教育史上的一項巨大工程。因此,歷代對孟蜀石經多加保護。宋哲宗(1085年—1100年在位)時,成都知府、尚書右丞胡宗愈專門蓋石經堂于周公禮殿的東南隅,用以保存蜀石經。南宋時,石經尚完好。宋末元初的戰亂,使石室十三經的上千塊經石毀壞殆盡;但直到清代其拓片仍屢屢出現,被視作珍貴的文物和藝術品。清高宗乾隆七年(1742年),在杭州武陵門外的廣仁義學內,發現蜀石經《毛詩》“周南”“召南”“邶風”三章拓本二卷,經注共一萬六千余字,被余杭學者視為珍寶,一時人們接踵觀摩,競相賦詩題跋。清嘉慶年間,安徽廬江還有位藏書家將珍藏的蜀石經《周禮》《左傳》《公羊傳》《穀梁傳》等四種拓片殘本180頁影印行世,并附印有乾隆以來諸人題跋多達三百六十余條,為存世蜀石經殘拓最多的最早印本。

蜀石經,這部刻在石頭上的經書,不僅成為古代四川文化教育高度發達的象征,而且也是蜀文化已推至最高潮階段的一個標尺。當然,它同時也是外地入蜀者與本土蜀人攜手治蜀、融洽共榮的一組豐碑。

北方來蜀文人中,除毋昭裔倡刻石經等對蜀文化極富貢獻外,還有柳玭在成都“閱書于重城之東南,……又有字書小學,率雕版,印紙”[1]。這些書籍不僅暢銷巴蜀,而且流傳全國。敦煌石室發現的《切韻》殘卷,大概就是此時的蜀版雕印。以麻或楮制成的蜀紙也相應揚名國中,以致南唐中主李璟專門遣使“求紙工于蜀”。后來南唐著名的澄心堂紙,就是在蜀工匠帶領下制作出來的。外地文人還給蜀地帶來大量圖書典籍。《益州名畫錄》卷上記載,“安史之亂”后自京入蜀者攜來大批圖書名畫,散落民間。前蜀傳真天師、崇真館大學士杜光庭(先前隨唐僖宗奔蜀)僅以一己之力,即為蜀搜集到圖書達一萬一千卷;而后來建都開封的宋朝,具有國家圖書館功能的崇文院最初擁有圖書也不過八萬卷。

史載后蜀社會一直比較穩定,經濟發展保持著良好勢頭,斗米三錢,金幣充實,百姓大致都過著較為安穩的生活。“弦管歌誦盈于閭巷,合筵社會晝夜相接。”(《十國春秋》卷十)所以宋太祖乾德三年(965年),當亡國后的孟昶被送往宋京開封時,“萬民擁道,哭聲動地。……自二江至眉州沿路百姓慟絕者數百人。”(《蜀梼杌》卷下)

三、具有北方因子的蜀地新文學

前后蜀的文學,以文人詞名重一時。當時全國文人詞的創作有兩個中心,一在南唐 ,以后主李煜與其父李璟(中主)為代表,后人將他倆的作品集為《南唐二主詞》;一在西蜀,詞人群星輝映,將巴山蜀水裝點得流光溢彩。其中北方入蜀者以韋莊、牛嶠、毛文錫、李珣、牛希濟等有名氣,本土則由歐陽炯、魏承班、尹鄂、毛熙震、鹿虔扆等領銜。后蜀廣政三年(940年),蜀人趙崇祚主編《花間集》,錄晚唐五代詞人十八家凡五百首,主要是前后蜀時的作品。《大辭海·中國文學卷》稱其“詞風艷麗,對后代影響很大”。鄭振鐸先生則在《插圖本中國文學史》里寫道:

《花間》一集在中國文學史上乃是一個可怪的詩的熱力的中心。……這十八個詞人構成了所謂“花間派”,打開了中國詩中的一條大路,灌溉了后來的無數的詩人的心田,創始了一個最有影響,且根柢最為深固的作風。[2]

《花間集》里的韋莊(約836—910,長安杜陵人),著詞四十七首,從作品數量來說僅居第四位,但是因為他先為王建的書記,王建稱帝后,他又為丞相,故對蜀中文學的發展做有很大的貢獻。鄭振鐸說:“到了韋莊的入蜀,于是蜀中乃儼然成為一個文學的重鎮了。”[3]《花間集》的另一位重要作者毛文錫(河北高陽人),先后在前后蜀供職,鄭振鐸論及其成績時說:“他結束了前蜀的詞壇,又開始了后蜀的文風。在他以前,蜀中文學是‘移民的文學,在他之后,方才是本土的文學。”[4]這說明了這位外來的文人已將自己融進了巴蜀文化的血脈里,并試圖構建具有北方移民因子的蜀地新文學。

至于這一時期的蜀地詩壇,由于有了“偉大的詩人韋莊”(鄭振鐸語)以及著名詩僧貫休(前蜀主王建稱其為“禪月大師”)的加入而頗有景致。本土的兩個花蕊夫人(前蜀王建妃,即小徐妃;后蜀孟昶妃,姓徐或費)的宮詞,則寫得風光流轉,有時還綿里藏針。如后蜀的那位花蕊夫人的《述國亡詩》(君王城上豎降旗),直令“普天下須眉一時俯首”(薛雪:《一瓢詩話》)。而他的夫君孟昶,據傳曾自撰聯句于新歲桃符:“新年納馀慶,佳節號長春。”(《宋史·西蜀孟氏世家》)是為后世春聯之始。鄭振鐸先生論及五代文學時說:

后蜀主孟昶,是一位天才很高的詞人皇帝。他是當時許多重要文人的東道主;但他的詞卻來不及被選入《花間》,在別的選本里也極罕見。這是極大的一個損失!他的一闋《玉樓春》,蘇軾僅記住兩句,已為之驚賞不已。[5]

而前蜀主王衍,也不輸孟昶。他的《醉妝詞》(者邊走)寫得珠圓玉潤而又頓挫有致,為世所樂道。今人編《唐宋詞鑒賞辭典》(上海辭書出版社2011年版),即列有此篇。

注釋:

[1]《舊五代史》卷四十三《明宗紀》注引《柳氏家訓》序。

[2][3][4][5]鄭振鐸:《插圖本中國文學史》上冊,北京出版社1999年版,第431頁,432頁,435頁,438頁。