一生只為梅村情

碧澎

登封市是鄭州市下屬的一個縣級市,位于鄭州的西南方向,背靠中岳嵩山。出了登封市區,西行十公里就是大金店梅村,處在村子主街上的衛生所看上去門臉不大,但對梅村和附近的百姓而言,意義卻非同尋常。

就在這個小山村里,鄉村醫生郭光俊為鄉親們服務了46年。

“只要有郭醫生在,我們就不用急,他為我們的健康托著底呢!”70多歲的村民梅東林的話代表了梅村人的心聲。從意氣風發的小伙子,到滿頭華發的老鄉村醫生,62歲的郭光俊用精湛的醫術為父老鄉親的健康撐起了一把保護傘,他用無限的大愛書寫了一名鄉村醫生無悔的人生。

不忘初衷回梅村

郭光俊自幼家境貧寒,他10歲那年,村里發生了兩件事:一件是腦膜炎流行,死了四個孩子,孩子父母的哭聲響徹全村;另一件是他的堂姐產后大出血,因為當時村里沒有醫生,一家人長途跋涉將其送到醫院后已無力回天。

這兩件事像燒紅的烙鐵打在了少年郭光俊的心上,之后的很多年,村人失去親人的哭喊聲還不停地啃噬著郭光俊的神經。同時,這也激發了郭光俊青年時代的學醫之志。

1965年,大金店公社成立了中醫衛校,郭光俊曾三次托人介紹卻未能進入衛校學習。當時他悲痛萬分,多次跑到衛校的教室窗前,看到學生們在聽老師講課,自己兩眼滿含淚水,久久不愿離去。這年秋天,郭光俊用家里賣雞蛋的錢買了《藥性歌括四百味白話解》《湯頭歌》《頻湖脈訣》等醫學書籍刻苦自學。1966年,他又跟隨本地的著名中醫郝世齋學習中醫。為了能進一步到大醫院深造,1971年,他隨著村子里的 “副業隊”到了洛陽,四處求人,才算進了醫院大門。

郭光俊在洛陽澗西區人民醫院學習時,正值“文革”,出門沒有糧票就不能吃飯。郭光俊的父親在家沒日沒夜地干活,盡力掙錢給他補給糧票,可還是捉襟見肘。在那樣的災荒年月,梅村幾乎沒有一家能填飽肚子。然而郭光俊在洛陽學醫的五年里,每逢春節回家,鄉里鄉親的都會拿著自己平時省吃儉用下來的錢和糧票來到郭光俊家,有的一塊兩塊,有的一斤半斤。鄉親們跟他說:“孩子,出門在外抬腳動手都得要錢,咱不能餓著肚子去學醫,你只管好好地學,錢和糧票不夠了咱們大家伙兒給你湊,老少爺們兒都盼著你學成后早點回家來!”當時郭光俊激動得說不出話,他知道,只有刻苦學習,早日學成歸來,才能對得住父老鄉親的深情厚誼!

1976年,梅村衛生所原來的中醫離開了,村支書想起了郭光俊。正是這位老支書當年開了介紹信支持郭光俊到洛陽學習。而按照當時的政策,郭光俊已經可以留在洛陽了。一邊是轉成城市戶口、到大醫院當醫生;一邊是全村百姓的殷殷期盼。郭光俊猶豫過,也動搖過,但最終,在那一年的6月10日,正是麥收的季節,24歲的郭光俊回來了。

嵩山深處采藥人

在夏天,嵩山上漫山遍野的都是血參,秋去冬來,血參就被層層的落葉覆蓋了。

血參,學名叫丹參,是制作復方丹參片的主要成分。這些年,梅村人的日子好過了,可留守在村里的中老年人患心腦血管病的也逐漸增多了。這種病危重期在醫院治療,恢復期就在家用藥,常用藥就是以血參為主要原料的復方丹參片。復方丹參片三塊錢一瓶,可老郭心疼村民,他不愿讓村民多花一分錢,于是自己上山采藥。

“不打農藥,不上化肥,患偏癱、心腦血管之類的病人服用效果更直接。”老郭對隨同上山的記者這樣說道。趟過滿地的枯葉,繞過一條又一條自然形成的小路,郭光俊如履平地地爬坡上山,記者卻幾次崴了腳。終于在已經長出綠芽的草叢里,發現了幾棵血參,郭光俊刨了幾下,一棵深紅飽滿的血參就露出了地面。郭光俊愛惜地剝去上面的泥土,小心翼翼地放進藥箱,“就這可好可好了,血參都是紅的,一洗凈可紅”。

老郭每次上山采藥,都要帶著村民,為的是讓他們學會識別藥材。回到診所,他把采來的血參洗凈,切成片曬干,再打成粉狀。像這樣親自采來的藥材,老郭給自己立下的規矩是:分文不收。

當我們隨著夕陽向山下走去時,郭光俊豪氣地指了指遠處的嵩山主脈說,那些地方我都去過,血參更多。為了讓附近的鄉親少花錢或者不花錢就能吃上藥,62歲的老郭一直保持著親自上山采藥的習慣。從醫46年來,他堅持每隔半個月上一次山,年年月月,走遍了嵩山的峰峰谷谷。在他的衛生所里,老郭親自打磨的藥材,占了30%。

為了采到名貴的中草藥,郭光俊也吃了不少苦頭。

人們傳說,嵩山的一座山峰上生長的黃連在冬天下雪的時候能把雪給染黃。2012年的秋天,老郭帶著五個弟兄上了山。他們互相攙扶著爬上了山巔,他不慎踩翻了石頭,整個人滾下去五米多,肩關節和腰椎骨折,到現在仍留有右上肢和腰部麻木等后遺癥。

除了血參,嵩山上還盛產荊芥、防風、金銀花、大小薊、馬齒莧、野菊花等100多種中草藥。郭光俊將這些藥材采集回來、精心炮制,分別制成粉劑、湯劑和藥丸,免費發放給鄉親。他說,在我們這兒,中草藥是自采的,基本上沒啥成本,老百姓都負擔得起。

“我就是要做嵩山上的一棵血參,扎根在梅村。”郭光俊豪情萬丈地說。

梅村人的守護神

在梅村,留守的老人很多,他們一旦身體出了狀況,老郭從來都是隨叫隨到。

75歲的老人李進周,在老伴兒和兒子相繼去世后,與孫女相依為命。后來孫女長大了,外出打工了,老人獨自守著一個空落落的院子。

一天他突發腦出血,鄰居幫他打通了郭光俊的電話。電話打通后,郭醫生迅速趕到,看到李進周嘴歪眼斜,口水流個不停,一條腿和一只手都不會動了,他趕緊做了應急處置。之后,他帶著老人到了市里的醫院,并以中西醫結合的方案做了及時治療。

由于治療及時,李進周沒有留下后遺癥。

“沒有他,我這命就沒了。不是他給我救起來,我都死了七八年了……郭醫生對我真不賴,夏天還給我送二花,讓我泡茶喝。”說著,他跑到屋里翻出一袋金銀花拿給記者看。

在李進周家的墻上,所有目光所能看到的地方,都有郭光俊的手機號。老人說,萬一有什么情況,就得找光俊,有了他,心里才會比較踏實。

大金店鎮白村有位八十多歲的老人郭生,是個特困五保戶,勤勞一生,現已風燭殘年,他的老伴患病臥床不起已有十幾個年頭了。老兩口僅有一個患糖尿病的傻兒子,傻兒子又娶了個聾啞的傻媳婦,傻媳婦又生了個聾啞的傻丫頭。這個一老一癱三個傻的家庭飲食起居的衛生成了一大難題,他們經常因此而患病。郭光俊看他們困難,就為他們當起了免費的家庭醫生。多年來,郭光俊投入郭生一家的醫藥費有萬元以上。年邁的郭生逢人就說:“要不是郭醫生不要錢為俺治病,俺老兩口這把老骨頭早就化成灰了,這一家早零散了!”

其實,郭家的房子還是老式的土坯墻,因為長時間受潮,用腳一蹬就會掉下來一塊土。郭光俊的愛人說:“俺村上的人在登封甚至在鄭州買房子的可不少,俺家別說買房子,宅基地分了快20年了,到現在還沒有蓋起來。”但郭光俊笑著說,沒有蓋房子也好,正好可以在那片宅基地上籌建一座中草藥園,種植無公害的綠色中草藥。

為了更好地照顧病人,郭光俊以所為家,經常住在衛生所一間不足十平方米的小屋里,用的還是上世紀七十年代的一張小鐵床。家里人和他生氣,說他一輩子窩囊,親戚們說他頭發白了,說他太傻。

“我總是認為,是農村的山山水水養育了我,是父老鄉親哺育了我,是國家培育了我,我要用自己的全部才智和醫技報效他們。只要能使父老鄉親的身體結實,身體健康,我愿一輩子窩囊,我愿一輩子傻,這窩囊也窩囊得‘舒心,這傻也傻得‘值!”

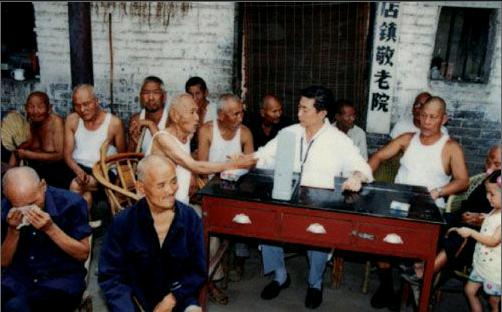

在從醫的這些年里,郭光俊獲得過無數榮譽。2007年,他作為優秀村醫代表走進了中南海,受到時任副總理吳儀的接見,他對吳儀說:“這一輩子我都不會離開農村。”2013年,央視“尋找最美鄉村醫生”的行動中,他再次榜上有名。他說:“我面對的都是農民,他們都很樸實。我治好一個病人,他們一輩子都不會忘記,我也從中得到很大寬慰。”

46年從醫的光陰一晃而過,郭光俊62歲了,梅村在變,診所在變,但是他對父老鄉親的情誼,一如當年。endprint