《亂時候,窮時候》的平民往事

陳一鳴

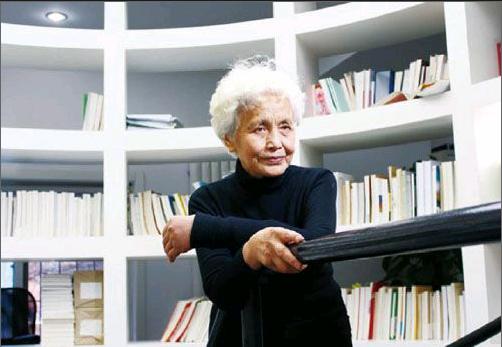

“娘乳名叫四妮,結婚后叫福春家里的,有孩子之后叫來順他娘,當家屬工時叫老張媳婦。結婚登記臨時起名叫姜淑梅,那是娘的名字在公共場合第一次使用,可能也是唯一的一次。”多年前,黑龍江省女作家艾苓(本名張愛玲)在一篇散文里這樣寫她的文盲母親。

艾苓沒想到,母親在76歲這年,會因寫書出了名。姜淑梅第一本紀實散文集《亂時候,窮時候》出版了,寫自己早年親歷和見聞,顧名思義,是饑荒、戰亂年代的事,也是今天讀書人大抵沒聽過沒見過的事。“拉鋸”寫八路軍和中央軍在故鄉百時屯的拉鋸戰,仗打完,死人都埋在北門,臭氣難聞,“第二年,埋死人的地方種了棉花,棉花長得好,長到一人多高,就是不結棉桃”。“點天燈”寫兩樁命案案發后犯人受的酷刑,“點天燈就是在犯人兩個肩上挖洞,放上粗燈捻子,倒上豆油點著,把人慢慢燒死。”

那些故事令人心驚、心酸、心里發堵,老人用簡樸的字句講出,不渲染,不評判,事情說得活靈活現,態度超然,甚至幾乎讓人覺得淡漠。“我娘不知道辛亥革命,不知道什么時候男人剪辮子,抗日、解放、大躍進、‘文革這些大背景她都不知道。但她對自己的遭遇和喜怒哀樂記得一清二楚。”艾苓說。

孩子在尸坑上玩耍

姜淑梅1937年生于山東巨野縣,家里既是地主又是官戶人家。巨野縣分6個區,姜淑梅的父親姜清車是其中一個區的區長。日本侵占山東之后姜清車回鄉務農,后又到縣里當了秘書。

姜淑梅五六歲,被送進百時屯小學,二哥是她的啟蒙老師。學校里就她一個女孩,男生多大年齡都有,結了婚的好幾個。課程只有兩門,算術和國語。讀書是姜淑梅唯一有大家閨秀氣息的童年記憶,其余多是戰亂和死亡。

姜淑梅8歲,八路軍打下巨野,姜清車被抓。有天公審漢奸曾子南,姜淑梅回家告訴娘:“今天槍斃曾子南,特別熱鬧!”娘一把拽她到懷里哭著說:“傻孩子你還看熱鬧呢,你爹也有那一天。”沒幾天布告貼出來,姜清車等三人準備執行槍決。姜家把收尸的擔架都綁好了,二哥哭得不像樣,到處央告,百時屯和鄰村的老頭老太太都去政府替姜清車求情。政府請示省里,姜清車釋放,“居保外押”。

在家日子不好過,姜家逃到濟南,在難民所住了一陣子,接著去濰坊投奔姜淑梅的大哥。大哥畢業于黃埔軍校,在國軍當官。解放軍要打濰坊,大哥帶兵備戰,姜家從濰坊跑到博山,又從博山跑到淄川。父親跟著大兒子當文書,三哥看倉庫。解放軍包圍了淄川,城里戰火紛飛,大哥委托勤務兵把姜淑梅母女三人帶到城外。出城那晚明月高懸,月光下死人成堆。

幸運的是全家沒有一個人死于戰亂,但姜淑梅永遠忘不了戰爭慘景。“尸橫遍野”是文人的遣詞,姜淑梅告訴你,先把尸體挪開才能打開城門;一群小孩在一塊軟地上蹦蹦跳跳,像彈簧一樣,土跳松了下面全是死尸。至于親人離散,生死關頭的人情冷淡,姜淑梅小時候就見怪不怪了。

逃荒

戰爭結束,姜淑梅專心當農民。“秋收沒事了,在家門口場院上湊著月亮紡棉花,一群女人連說笑話講故事,感覺沒一會兒天就亮了。”姜淑梅說。

到了結婚年齡,婚姻法正開始實行,婚前雙方要見面登記。很多女孩兒堅持“男女授受不親”的古訓,姜淑梅姑姑的孫女為反抗見面就上吊自盡了。登記那天姑娘坐一邊,男人坐一邊。等人家喊名字,姜淑梅才知道自己的丈夫是哪一個。“不是最滿意的,也不是最不滿意的。沒瘸沒瞎,不少胳膊不少腿,就這么的吧。”姜淑梅說。

婚后,姜淑梅生了個兒子。饑餓開始了,兒子餓得半死不活,姜淑梅自己餓得感覺頭好像懸掛在頭頂,眼前蒙蒙眬眬。小時候妹妹趁戰亂出去偷東西,姜淑梅還不齒,這時候快餓死了,她自己也和鄰居出去偷青,偷地瓜。

丈夫趕緊從黑龍江回到家里,帶上姜淑梅娘倆走了三天兩夜,到了哈爾濱,又輾轉去安達一家小磚廠安頓下來。

鄰居也都是逃荒者,家屬宿舍十三個孩子都出疹子,死了十二個,就姜淑梅的兒子活下來。河南來的老于家在老家餓死一個孩子,以為逃到東北就安全了,沒想到女兒出疹子死了。

三戶工人合住在家屬院的一個窩棚里,丈夫出去干活,窩棚里就剩下女人和孩子。外面天寒地凍,屋里炕上沒席,一把柴火都沒有,鄰居兩個女人坐地上抱頭痛哭。“我爹教我看問題,不可挽回的事情就別去想了——吃飯把碗摔碎了,再怎么想它也是摔了。人有困難的時候別向困難低頭,要想辦法。”姜淑梅說。

饑餓給姜淑梅帶來根深蒂固的影響。姜淑梅剛懂事的小外孫女說過一句話:“我知道姥姥愛吃啥,我姥姥最愛吃快壞了的東西!”

故事本身有勁

姜清車原本和漢奸、反革命等罪名都能沾上邊,但靠著好人緣平安度過各種運動,晚年在通北林業局三兒子家里度過,1996年去世。

巨野的習俗,父母去世后兒女要給他們合骨,姜淑梅兩口子就坐著三兒子的客貨兩用車拉著父親遺骨從安達回巨野。車到秦皇島附近迎面撞了一輛卡車,姜淑梅丈夫遇難,其他人只是受了點傷。“我娘到北京看我,她強挺著安慰大家,她沒文化但說了個比喻,‘就像看書一樣把這頁翻過去吧。”艾苓當時正在魯迅文學院學習,擔心母親寂寞傷心,就帶她一起聽課。她跟母親說:“你不是特羨慕有文化的人嗎,你也學寫字練字吧。”沒想姜淑梅說干就干,后來竟然給艾苓寫了兩封信。“別管男的女的,看著挺善良的就找人家問,你給我寫一句話唄。別人寫下來我就照著寫,一句一句地攢,一頁信紙都寫不滿的信寫了半個多月,求了多少人都記不住了。”姜淑梅說。

姜淑梅自創的識字方法是看戲曲頻道,聽著唱段看字幕。63歲那年她開始了人生第一次創作,編了段快板讓外孫女寫下來,然后她自己一個字一個字比著寫……

識字多了開始看書,先看《一千零一夜》《格林童話》,接著讀文學作品,看了山東老鄉莫言3本半小說:《天堂蒜薹之歌》《檀香刑》《蛙》,《紅高粱》看了一半。看完姜淑梅對艾苓說:“這個我也能寫。”

姜淑梅說自己特別喜歡河南作家喬葉的小說《最慢的是活著》,細節真細!紡棉織布這些細節她怎么知道呢?艾苓笑了:“細節是文學概念,你怎么知道?”姜淑梅說,當年在魯迅文學院聽蘇叔陽講課,一堂課就記住兩個字,看電影電視要看細節。endprint

2012年,艾苓鼓勵姜淑梅自己動筆寫。第一篇故事“胡子攻打百時屯”就是她聽母親講的,除了她別人都不知道的故事。故事從頭到尾沒有標點,沒有段落,想停時就用筆頓一下,或者畫個圈。

姜淑梅只講故事不作判斷,可以抱怨、罵人、贊美的事情,她只原原本本講出來。“我娘寫龐法立救她二哥命時曾寫過:法立真是兩肋插刀不嫌疼的好朋友!后來刪了。這事情本身就有勁兒,評價是多余的。”艾苓說。

母親那一輩人

姜淑梅越寫越順,不僅寫自己的故事,沒事還出門“上貨”,就是聽別人講故事。她每天早晨3點醒來,寫到5點鐘左右出去跳操,回來吃過早飯,上午要么寫東西要么看書。寫作和看書都在客廳沙發上,把稿紙放腿上寫,趴枕頭上寫,累了就仰在沙發上打一會兒瞌睡。

從2012年6月到2013年5月,姜淑梅寫了16萬字。每寫完一篇就放在床下,艾苓有空就整理出來發到自己博客上。給《讀庫》做特約審校的文友馬國興看到了很興奮,把這些故事推薦給出版人張立憲。《讀庫》在一年之中三次刊發了姜淑梅寫的故事。很快,這些故事也吸引了圖書公司的注意。

姜淑梅手稿包括4個部分:“窮時候”、“亂時候”、“家里人”、“聽人說”,成書去掉了“聽人說”。

這些故事的第一個評論者是艾苓。在多年的學校教育中,評價中國民眾的詞匯,諸如愚昧、麻木、逆來順受,多少會影響到艾苓。她不理解那些故事,就像她也不理解母親那一輩人。

艾苓剛開始考慮婚戀時曾問母親,你為什么不和我爸離婚?父親非常有家庭責任感,但她從小就覺得,父母就不該在一起生活,他們就像兩種瓷器,一個是大粗碗,一個是青花瓷。

姜淑梅愛干凈,在磚廠當家屬工時沒有換洗衣服,都是夜里洗衣服晾干凈白天再穿。“給我父親洗衣服得商量,得往下扒。”艾苓說。

姜淑梅的回答是:“你爸從來不打我,也沒罵過我,為什么要離婚?”“后來我也問公公婆婆,他們的答案幾乎和我娘一樣。不打不罵,就是婚姻的基石了,就是家庭牢固的原因了。”艾苓說,“父親去世后,我娘的疼痛難以恢復,我希望我娘戀愛一場,我娘說:‘你這輩子只有一個爸爸,我當時就明白了。”

但真的明白是在姜淑梅寫書之后,艾苓陪她回老家,“到了山東一下就理解了,那樣的土壤必然產生那樣的莊稼。對待百姓不能太刻薄,你批判什么呢?你給他選擇的權利了嗎?”

那些故事令人心驚、心酸、心里發堵,老人用簡樸的字句講出,不渲染,不評判,事情說得活靈活現,態度超然,甚至幾乎讓人覺得淡漠。endprint