誰來守候“夕陽紅”

欣聞

我們在傳統城鎮化的道路上行色匆匆,但到底忽視了多少人的晚年?

農村老人沒有退休

大年初二的午后,黃土高原上一個小村莊里,沒有一絲寒意,陽光穿透稀薄的云層曬得人們暖洋洋的直發懶。

突然一陣黃土揚起,一輛摩托車停在了大門外的麥場里,在院子里玩著的幾個跟隨父母回鄉過年的孩子停了下來,歡笑著跑過去想看看到底誰來了。

穿著很多地方都磨破了的黑色皮夾克,腿上套著黑色的皮護膝,頭戴灰絨鴨舌帽,背著四角都磨破了的棕色出診箱,黑瘦的張家鎖(化名)笑嘻嘻地下了摩托車,撣了撣滿身的黃土。這在土質疏松的黃土高原來說,再正常不過。

張家鎖是村里唯一的醫生,孩子也在大城市工作,家中剩下夫妻二人,哪家有病人,他就外出問診,如今已經在這個村子里行醫40多年了。村里的老老少少都認識他,在老一輩中的名聲尤盛,大家都尊敬地稱他為“家鎖大夫”。

家鎖大夫已經70歲了,身體還很健朗,前些年添置了摩托車,替換了之前的自行車。現在出診方便多了,他長期在外奔波,皮膚被黃土高原上熾烈的陽光曬得黢黑,西北的大風吹得他兩頰發紅。

“我們等了你很久了,怎么才來?”張寧(化名)趕緊迎了出來,遞上一根黑蘭州煙。

“別提了,孫家他二大年前背柴摔的傷還沒好,昨兒走夜路又摔了一下,娃過年又沒回來。今兒早上他老婆給我打電話,還好骨頭沒事兒,先輸液消炎再看看,不行就得找車上縣上看哩。年齡比我還大,哪能挨得住喲。”

“哎,娃怎么沒回來啊,你快大房里坐。”張寧一邊慨嘆,一邊把家鎖大夫請進屋,一邊囑咐大兒子倒茶。

45歲的張寧在離家600多公里之外的小城市經營一家飯店很多年,只有過年的時候才會回來。這次他請來家鎖大夫,是想給自己79歲的母親輸液,母親感冒有些時日了,之前靠吃藥扛著一直不見好,直到張寧大年二十九回家才張羅著輸液。已經連著輸了兩天了,張奶奶病情也沒見好轉,不過卻全身發顫,走路不穩,所以張寧又給家鎖大夫打了電話,希望能換一種藥物接著再輸幾天。

家鎖大夫把黢黑干瘦的手放在張奶奶的手腕上切脈,然后自己嘀嘀咕咕地說:“發顫應該是心臟不好啊,但是切脈又好像不是心臟有問題,心臟有問題的話是結脈,這個脈還挺穩的,稍微有些弦,還是輸點治感冒的,再加一點降壓藥吧。”

扎上針,家鎖大夫又著急去下一家,就沒有多留,這一次張寧結給家鎖大夫的輸液費是78元。

“農村人,哪里還有退休?”家鎖大夫說,村里的老人都需要他,而且他常年行醫,家里早就不種地了,如果不干這行,就沒有收入。

其實,家鎖大夫70歲還在奔波的深層原因是家中還有一個患了“瘋病”的老婆需要吃藥。老婆養兒防老的思想根深蒂固,年輕的時候連著生了4胎都是女兒,一時心急氣上心頭,犯病時或打罵毀物、或大聲高歌,從不看場合、不避親疏。后來在別人的牽線搭橋下抱養了一個男孩,病情好轉。誰料長大后女兒們漸次出門,兒子又在外打工,雖然都對二老體恤有加,但有時一年也難得回家一趟,這女人“養兒防老”的心愿未能很好地實現,犯病的頻率便又高了一些。

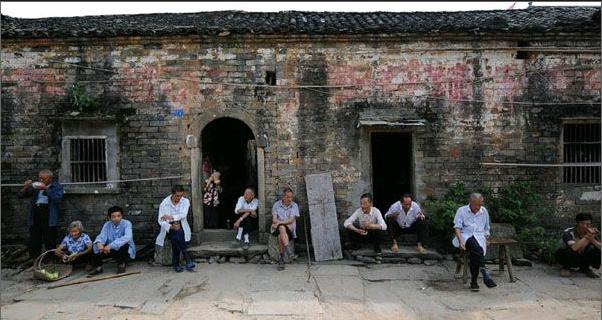

已經老去的村莊

生病的和看病的,吆喝的和買貨的……埂畔田頭上忙碌著的全是老年人,他們也已經習慣了在日常生活中不再安排年輕人的角色。

這不過是黃土高原上諸多小村落的一個縮影,早年外出打拼的人們漸漸意識到了城鄉生活的區別。他們希望接走孩子使其接受更好的教育,剩下的都是年邁的老人,還有一些學齡前的孩子。

張寧十幾歲離鄉,打拼多年,為家里置下了一座小院共23間房,寬敞的門楣上雕著“家和萬事興”的古語,兩層門樓十分氣派,在村中算是有名望的富足之家。

但偌大的家中現在只留下兩個老人,81歲的父親和79歲的母親,除去廚房和糧倉,房子空了一大半。老兩口幫張寧帶著剛滿4歲的女兒,三個人平時就住在西廂房。

本來張寧去年就打算將女兒接到城里上幼兒園,但村里新開了一家幼兒園,他怕老兩口孤單,就決定讓女兒先上家里的這個幼兒園。不過,到了女兒上小學的年齡,他還是要帶走的。

“在這上學就把娃的前程毀了,路太遠了,主要是學不到什么東西。”張寧說。

就像張寧的兩個兒子,都是由爺爺奶奶帶大,然后在城市里上學,20歲的大兒子今年中專畢業在蘭州打工,16歲的二兒子還在上初中。

張寧家中姐妹多,現在都在城市里安了家,家里一共留下了30多畝地。張寧想把地轉包出去,但老父親不同意,說農民就是從地里刨食的,不種地心里不踏實。

所以,這30多畝地,就由這對年邁的老兩口經營。25畝小麥、5畝玉米、4畝菜籽,收完小麥,還要在麥子地里種上5畝黃豆。此外,他們還經營著2畝蘋果園,養了3頭牛、6只羊。

一位打了一輩子光棍的老爺爺在幫助這老兩口,播種和收割的時節都可以雇用機器,但日常的農活都是自己做,還要帶著小孫女。這小孫女還沒斷奶就抱回了老家,是老兩口用羊奶喂養長大的,對于80歲的老人來說,跟城市里兩個老人一天只帶一個孩子的“工作量”相比,他們的艱辛與不易可想而知。

張爺爺說,以前農忙時候也可以雇用小工,還有一些活兒是回家幫農忙的孩子們幫著干的。現在孩子們都看不上種地,農忙時候回來的也少了,小工也很難再雇到。

“一畝地收成600塊左右,你自己算去。”張爺爺這么說,記者粗算,不算蘋果收成和賣牛羊的錢,張爺爺種地一年的收成在23400元左右。

雖然收成在村里來說數一數二,但老夫妻累得夠嗆,最令張爺爺失落的是沒有時間聽上一折秦腔戲,沒有時間看上一本歷史書。

張爺爺的“學歷”雖然只有小學二年級,但是他對中國歷史十分癡迷,能把中國歷史正序倒序說幾輪。聽張奶奶說,年輕的時候,張爺爺撐著一盞煤油燈,一看就是一夜。十多年前,張爺爺自己寫了一本書叫做《歷史推算圖》,他抄了很多本送人,但沒有出版。如今他還留著幾本,壓在了箱底。而被張爺爺反復看的早已經破了的又重新裱糊在一張硬紙板上的“中國歷史朝代表”,如今也落滿了灰塵,落寞地躺在柜子后面。endprint

一杯濃茶一折子秦腔戲,是張爺爺向往的神仙式生活。孫輩們孝順,秦腔碟片買了無數,干活兒的時候,張爺爺會連著說出一大串對仗工整的戲文,但都是年輕時候的積累,現在沒有時間看上那么一會兒,品上那么一壺。

沒有時間寫毛筆字,只在過年的時候張爺爺提筆寫下了一副春聯:“福星高照農家屋,春日永懸致富門”,橫批是“吉星高照”。

已經貼出多日的大紅色對聯已經有點褪色,似乎在預示春節的熱鬧臨近結束,下一年的孤單和辛勞,又將開始。

守候“夕陽紅”

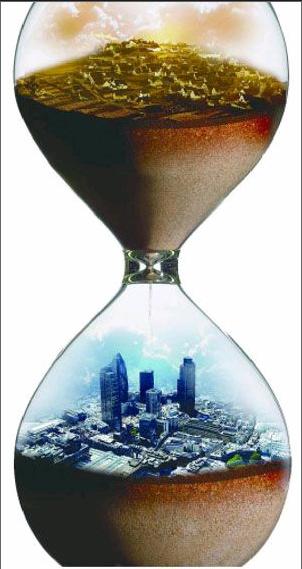

中國農村5000萬(數字來自中國國家老齡委)守望孤獨的老人,一切源頭不在2.6億(數字來自國家統計局)農民工身上,而是傳統的城鎮化步伐太過匆忙。

興工業、促出口、蓋高樓,傳統以“城市擴建、規模擴張”為核心的城鎮化吸引著大量農民背井離鄉涌向大城市,但是他們到了城市卻面臨著雖有工可打,卻很難融入的尷尬窘境。在戶籍、教育、醫療、養老等制度壁壘下,他們沒有能力扎根,也不能時常陪伴父母身邊極盡孝道。

農民工離開家鄉,把農業生產、人情壓力、撫養孫輩、贍養父母等任務交給了留守老人自己。在這些重負之下,留給老人們的實際上是更多的辛勞、孤單、多病、力不從心等一系列問題。

清華大學公共衛生學院景軍教授歷時兩年對中國農村勞動力輸出較多的五個省的700名留守老人進行實地調查發現,老人的情緒問題在當前的中國農村是被忽視的部分。老人和周圍的人一方面因本身文化水平有限而無法判斷此類問題,另一方面,因為經濟水平有限也無力關注此類問題。

國家老齡委在去年發布的《中國老齡事業發展報告2013》中指出,留守老人的心理問題非常嚴重,甚至有部分老人出現了嚴重的自殺傾向。

不可阻擋的城鎮化讓我們的家鄉處在新與舊的裂變中,農村留守老人“有兒難依”,農民工“兩頭不靠”,中國農民正處于進退兩難的岔路口。

中共十八大提出了“新型城鎮化”的概念,在以人為本的核心理念下,倡導“服務均等化”“讓社會變得更加公平正義”,引來了巨大的社會共鳴。

只有讓資源和政策不過度向大城市傾斜,更公平地分布在中小城市,提升中小城市的活力,才能夠讓農民工在家鄉附近的城市就業,并且享受平等的社會福利和待遇,從而更好地照顧父母雙親。

2014年全國“兩會”將在3月3日拉開帷幕,從目前已經召開的地方“兩會”來看,“新型城鎮化”或將是2014年全國“兩會”難以繞開的重點話題。

雖然“新型城鎮化”的話題在去年“兩會”上已備受關注,但作為部署全面改革的十八屆三中全會之后的首次全國“兩會”,與戶籍、教育、醫療、社保等多個領域改革息息相關的“新型城鎮化”再度成為熱議話題有其必然性。

不過在傳統地方“土地財政”的思維下,一些地方再度爆出以城市建設為中心的心態來推進新型城鎮化的新聞,如此,則與新型城鎮化初衷背道而馳。

新型城鎮化被視為中國下一個十年經濟發展的引擎,它的成敗關乎2.6億農民工和5000萬名留守老人的未來,而這其中最關鍵的則是城鎮化是否能夠真正從“人”的角度出發。

2014年新春開工后迎來的第一大改革政策就是城鄉養老金并軌,這在城鄉服務均等化的基礎上邁出了切實一步。中國社會科學院研究員李國祥在接受媒體采訪時指出,城鄉養老金并軌,將有效減少農民進城的障礙,能夠更好地推進新型城鎮化。

一切都在預示著新型城鎮化在中國農歷甲午之年將得到實足發展,國家發改委相關負責人指出《國家新型城鎮化規劃》已經修改完畢并上報國務院。

反觀歷史,現在農村的留守老人正是曾經在年輕時播撒汗水,大力發展農業來哺育工業的主要勞動力。如今,工業成熟驅動城鎮化,人們在城鎮化進程中汲取財富,也到了該對養育之恩“反哺”的時候,別讓歲暮蒼涼、夕陽不紅,成為永遠難以彌補的遺憾。endprint