關于公司債券融資規模上限問題的探討

李振宇+李丹+宿夏荻

摘要:本文通過對我國銀行間債券市場和交易所市場企業債券融資規模的分析,闡述了現行發債管理政策中發行規模限制對我國債券市場和企業資本結構配置的影響。最后結合實際,提出了轉變企業發債規模管理模式、實行區別化彈性管理的政策建議。

關鍵詞:公司債券 融資規模 彈性管理

我國《證券法》(2005年修訂)已經施行約8年,隨著時間推移和形勢變化,一些條款已不適應實際業務的需要。2013年10月,第十二屆全國人大常委會發布的立法規劃中將《證券法》(修改)列入第一類項目,即“條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案”。根據筆者的工作實踐,筆者認為有必要對《證券法》中公司債券發行規模限制條款進行修訂。

當前對公司債券融資規模上限的規定

我國《證券法》(2005年修訂)第十六條規定:公開發行公司債券,應當符合“累計債券余額不超過公司凈資產的百分之四十”。在目前市場上的公司(企業)債務融資工具中,理論上受此條法規約束的包括公開發行的短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、集合票據和集合債券等,但私募債、資產支持證券則不受此規定的約束。

追根溯源,我國對企業債券發行規模的限制源于1987年,當時為規范企業的內部集資行為,適應企業通過資本市場直接融資的要求,國務院制定并發布了《企業債券管理暫行條例》,暫行條例對企業發債的規模要求為“企業發行債券的總面額不得大于該企業的自有資產凈值”。1993年,我國出臺了《企業債券管理條例》,對于企業發債規模管理延續了這一規定。1993年到1999年期間,企業債券發行具有一定規模,同時出現了不少企業債券到期不能及時兌付的問題,我國監管層對企業債券的發行管理進行了反思。在1994年施行的《公司法》中,首次提出了發行公司債券,“累計債券總額不超過公司凈資產額的百分之四十”。2005年修訂的《證券法》中,規定“累計債券余額不超過公司凈資產的百分之四十”。

我國企業債務融資規模現狀

截至2013年7月末,在A股市場上共有538家上市公司1在銀行間債券市場和交易所市場公開發行債務融資工具,債務余額共15558.21億元。筆者粗略計算得出,每家上市公司發行的債務融資工具存續金額與其自身凈資產的比重分布情況見表1。

表1 上市公司債券余額占凈資產的比重

債券余額/凈資產(%) 企業家數(家) 占比(%)

≥40 62 11.52

35~40 78 14.50

30~35 71 13.20

20~30 129 23.98

20≤ 198 36.80

合計 538 100.00

注:債券余額數據為截至2013年7月末企業所發行的債務融資工具的存續金額,此處債務融資工具包括短期融資券、超短融、中期票據、企業債、公司債、可轉債以及分離交易的可轉換公司債、私募債;凈資產數據為企業2012年年報數據。

資料來源:Wind資訊

從表1可以看出,企業累計債券余額超過其凈資產40%的樣本量占總樣本量的11.52%;累計債券余額與凈資產比重介于35%至40%的樣本量占總樣本量的14.50%,兩類合計占比達26.02%,占比較高2。從我國上市企業的發債情況來看,在一些投資規模較大、融資需求強烈的行業中,已有部分信用等級較高(AAA級和AA+級)的企業突破了《證券法》中對企業發債額度的限制。

從樣本企業的信用質量來看,累計債券余額超過其凈資產40%的企業中AAA級和AA+級企業家數較多,占比分別為28.26%、26.09%;累計債券余額與其凈資產比重介于35%至40%的企業中AA級企業家數較多,占比為35.29%。可見,由于發債融資具有便利、快捷以及低成本優勢等特點,信用質量越好的企業,其發債融資需求越大,在國內現有環境和管制條件下,突破發債額度限制的趨勢愈發明顯。

對上述兩類樣本進行分析發現,累計債券余額超過其凈資產40%的企業主要集中于電力、水利、交通等承擔部分社會職能、資本支出規模較大、投資回報率較低、回收周期較長的基礎設施類行業,以及鋼鐵、造紙、水泥、太陽能和部分化工子行業。這些行業企業規模較大、信用等級較高,有較強的融資需求。但同時,上述所涉及的部分行業具有行業周期性波動較大、產能結構性過剩、行業內企業競爭激烈、高負債經營、盈利能力和經營現金流弱化的特點。

僅從上市公司的發債情況來看,我國已經有部分企業突破了《證券法》中對企業發債額度的限制,其中一個突破點是短期融資券。由于對短期融資券是否為公司債券存在爭議,鑒于企業融資需要和發展債券市場的政策取向,近年來,銀行間市場對于公開市場評級在AAA級、AA+級和AA級(含)以上的發行人,逐步允許其短期融資券和中期票據的發行額度互不占用。即理論上目前發行人至多可發行其規模相當于凈資產40%的短期融資券和相當于其凈資產40%的中期票據、企業債券、公司債券等其他債券。這意味著,對約占市場份額為75%的AA級(含)以上的發行人而言,可通過發行短期融資券來實現企業債務融資工具發行總額最高達企業凈資產的80%,這在實踐上突破了《證券法》中關于企業債務融資規模上限的規定。

另外,為了滿足企業債券融資的需要,有關方面在現有的法律框架內也進行了積極探討,重點在發展私募債和企業資產支持證券方面取得了突破。截至 2013年8月31日,銀行間市場定向發行債務融資工具(PPN)由于具有靈活性大、發行相對便利、適合投資者個性化需求等特點,發行規模持續快速增長,存續規模達7648.78億元,同比增長145.09%。企業資產支持證券也有了實際的發行。這說明企業通過發行債券進行直接融資的積極性很高,市場也可以接受企業發債規模超過企業凈資產40%的情況。

發行規模限制對我國債券市場及企業的影響

《證券法》中對企業的發債規模以法律的形式加以限制,使企業公開發行的債券余額與凈資產保持一定比例,其初衷在于保證發債企業有足夠的償債能力,保護債券投資者的利益,促進債券市場的穩定發展。然而,隨著我國債券市場的不斷擴容和金融市場體系的發展,該規定限制了企業債務融資需求,阻礙了債券市場的發展。《證券法》中關于企業債務融資規模上限的規定到了必須要修改的時刻。

(一)制約了我國債券市場的發展

在我國的融資結構中,社會融資仍以銀行借貸這種間接融資為主要方式,發行股票和債券這兩類主流的直接融資方式占社會融資總額的比例仍較低。根據人民銀行2012年9月發布的《金融業發展和改革“十二五”規劃》中提出的目標,非金融企業直接融資占社會融資規模的比重將在2015年提高至15%以上,而2006年至2010年期間,該比重平均約11.08%。大力發展債券市場對于提高直接融資比例,完善證券市場結構具有重要意義,以直接融資方式為主的社會融資體系也是我國未來的發展方向。因此,未來我國的債券市場必須拓展更大的規模空間。債券市場規模的擴大,一條路徑是擴大發行人的范圍,另一路徑是擴大單個發行人的發債規模。

近年來,我國債券市場基礎規范逐漸完善,產品和交易工具不斷創新,市場參與者日益豐富,風險意識不斷增強,在配置社會資源、促進國家經濟發展、分散投資者風險方面起到了積極的作用。實踐已證明,債券市場已經成為企業重要的融資渠道。《證券法》中關于企業發債規模的限定,限制了企業的融資需求和投資者的投資需求,進而間接阻礙了債券市場的擴大和發展。

(二)阻礙了企業合理配置資本結構

從現代資本結構理論的角度來看,發行債券是企業主要的融資方式之一,在企業的資本結構中占據重要位置。根據莫迪格利安尼(Modigliani)和米勒(Miller)所建立的MM定理和斯蒂格利茲(Stiglitz)等人提出的市場均衡理論,在企業納稅的情況下,負債企業因債務利息的抵稅作用而增加了企業價值。具體來說,當企業負債經營時,可獲得利息節稅效益,負債企業的價值等于相同風險等級的無負債企業的價值與負債的節稅效益(企業稅率與負債額的乘積)之和。所以說,利息避稅是債務融資的一個有利條件,企業合理利用債務融資可以增加企業的市場價值。

一般情況下,企業經營所需資金來源于企業內部現金流以及額外的負債與股權。當企業選擇融資方式時,應通過合理配置資本結構來追求企業價值最大化,即企業的自有資金(主要指企業的未分配利潤)、債權、股權三者之間的優化配置。當企業價值不斷上升且高于利息支出時,股權人在支付債權人的利息收益之后,其收益將隨企業的價值增加而不斷增加。因此,理論上相較于股權融資,債權融資更受企業的青睞。

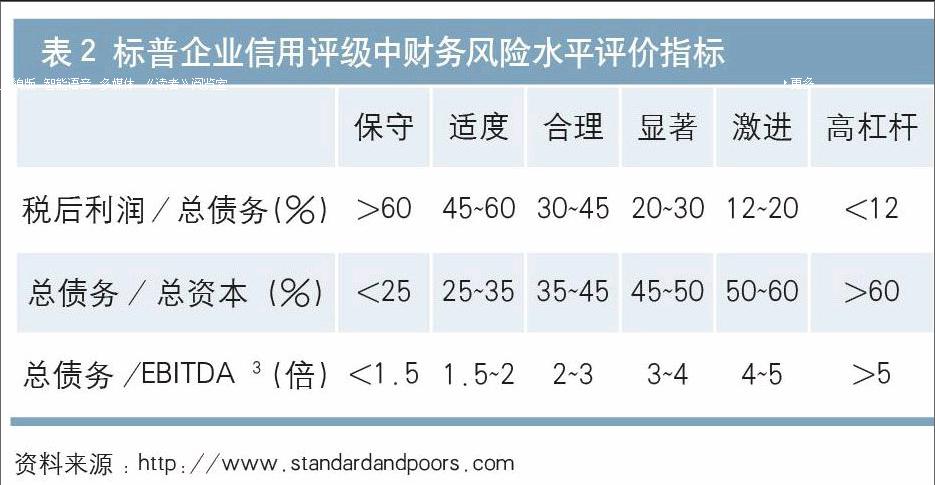

《證券法》中對累積債券余額不超過企業凈資產的比例設定過低,限制了企業正常的債務融資需求和正常融資渠道的選擇權。從標普的企業評級方法中關于財務風險水平的評價指標——總債務/總資本來看(見表2),按總債務全部為債券負債,總資本為債券余額與凈資產之和的標準簡單推算,當該比例為25%、35%和45%時,其債券余額與凈資產的比例分別約為33% 、54%和82%。而標普認為企業的總債務/總資本在25%至35%的區間內為適度,在35%至45%的區間內為合理水平,也就是說企業發債額度占企業凈資產的54%至82%依然屬于合理水平。

表2 標普企業信用評級中財務風險水平評價指標

保守 適度 合理 顯著 激進 高杠桿

稅后利潤/總債務(%) >60 45~60 30~45 20~30 12~20 <12

總債務/總資本(%) <25 25~35 35~45 45~50 50~60 >60

總債務/EBITDA 3(倍) <1.5 1.5~2 2~3 3~4 4~5 >5

資料來源:http://www.standardandpoors.com

事實上,不同行業、不同規模的企業,甚至是同一企業在不同的發展階段,從客觀上來說都不可能有一個統一、合理的負債率標準。同時,僅通過企業債務余額占凈資產這一單一指標也不足以準確判斷企業的信用風險。因此,筆者認為《證券法》中關于“40%”這一比例的設定已不適應形勢發展的需要。

因此,從資本結構理論以及市場的實際情況來看,企業進行債務融資是企業合理配置資本結構、實現企業市場價值增加的重要方式。《證券法》中對企業發債額度的限制比例過低阻礙了企業合理配置資本結構,壓縮了債務融資空間,不利于企業的長期健康發展。

完善企業發債規模管理的政策建議

(一)取消《證券法》中對企業發債規模比例限制的規定

在國際資本市場上,美國、歐洲、日本及東南亞等主要經濟體對企業發債的融資規模均沒有約束,債券融資規模主要靠市場機制進行調節。即債券融資規模主要由發行人的資金需求、融資成本、償還能力以及投資者的認可度等因素來決定,債券投資風險由投資者自行承擔。國外的經驗對我國具有一定借鑒意義。建議轉變企業發債規模管理模式,取消《證券法》中對企業發債規模的限制,由市場化機制來確定債券融資規模,或者授權監管部門制定更具體的規定,以便更好地發揮債券市場的資源配置作用,滿足市場投融資需求。

(二)對企業發債額度實行區別化彈性管理

在取消《證券法》中對企業發債規模限制的同時,建議由監管部門制定更科學、具體的規定來管理風險。各債務融資工具的發行監管部門在適當滿足企業不斷增長的融資需求的同時,為避免完全放開企業發債規模導致市場在短期內集聚信用風險,可細化債券發行管理制度,在各債務融資工具的發行管理條款中,綜合考慮企業財務風險及各方面因素,對發債企業進行區分,設定有差異、更科學、具體的發債標準,并根據市場發展及時修訂。

在企業財務風險控制方面,可采用由稅后利潤/利息支出、總債務/總資本、總債務/EBITDA等財務指標4構成的指標體系及標準來代替單一的財務指標標準,合理衡量企業的財務風險水平,對處于不同財務風險水平的企業制定不同的發債管理要求。例如,一般企業的稅后利潤/利息支出的合理水平應在1倍以上(與現有的“最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息”經濟含義基本相似),債券發行后總債務/總資本原則上不超過65%,總債務/EBITDA原則上不超過8倍等。監管部門可根據這三個指標值,對高于合理水平的企業限制其發債規模;而對于這三個指標值低于合理水平的企業,鼓勵進行發債融資。

不過,企業的財務風險水平并不能完全代表企業的信用質量,也不應是衡量企業發債規模的唯一標準。因此,在細化債券發行管理條例時,監管部門可綜合考慮多方面因素,靈活地管理企業債券發行。除了衡量企業的財務風險水平外,還可從國家產業政策、企業競爭地位(包括穩定性、市場份額、多元化程度、公司規模)、企業管理水平等多角度出發。例如,對國家政策鼓勵的行業內龍頭企業,實行寬松的發債規模管理;反之,對國家政策不鼓勵的行業企業限定發債融資規模。目前,國家發改委于2013年4月下發的《關于進一步改進企業債券發行審核工作的通知》中就采用了類似的債券發行審核標準思路,將發債企業按行業類型、信用狀況、資產負債率等多個指標進行分類審核,以此控制債券發行規模和節奏,改變了僅用單一財務指標或信用等級來管理企業發債規模的模式,這種債券發行審核的方式也應擴展至其他類型債券的發行審核當中。因此,建議在各債務融資工具的發行管理中對企業發債額度實行區別化的彈性管理。

注:

1.樣本企業含6家證券公司,其余為工商企業。

2.由于上述數據存在統計時間不一致的問題,實際可能存在企業發行債券時,債券余額與其凈資產的比例接近40%,但隨著企業利潤的不斷積累,凈資產也不斷增加,其債券余額與凈資產的比例會不斷下降。即債券余額與凈資產的比例接近40%的企業在所有發債企業中的占比可能更高。

3.EBITDA為稅息折舊及攤銷前利潤。

4.稅后利潤為企業營業利潤扣除實付所得稅稅金之后的利潤,總債務為企業借款凈額減去盈余現金,總資本為企業總債務與非流動遞延所得稅、權益之和。