雙饋風力發電中的恒電壓無功控制策略研究

曹貝貞,徐其惠,蘇昭暉,辛 旺,王昌壘

(1.東方汽輪機有限公司 風電研發中心,四川 德陽 618000;2.四川東方電氣自動控制工程有限公司研發中心,四川 德陽 618000)

目前,雙饋異步風電機組大多是基于功率因素為1的恒定功率因數方式運行,未能根據電網運行要求運用其無功調節能力[1]。風力發電恒定電壓無功控制技術,主要是通過調節機組無功功率[2-4]以達到穩定電網電壓的目的。對于雙饋風力發電系統而言,機組無功功率主要是通過電機輸出至電網,考慮電機容量等因素,無功功率輸出能力較強,也意味著穩定電網電壓能力更強。而對于直驅風電系統而言,無功功率通過全功率變流器輸出至電網,但受電網側變流器容量的限制,無功功率輸出能力、穩壓能力較弱。國內外學者針對雙饋風力發電系統進行了研究[5-8],但弱電網下穩壓控制的研究較少,基于此,本文提出一種雙饋風電變流器恒定電壓無功控制策略,在常規風電轉子側變流器控制的基礎上,增加恒定電壓無功控制算法,以保證風電機組的安全運行。

1 雙饋風電恒電壓無功控制算法

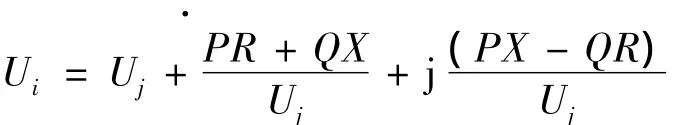

根據電力系統分析中的電力線路電壓損耗與功率損耗[9]計算可知

式中:Ui、Uj分別為線路始端和末端相電壓;P、Q分別為線路有功和無功功率;R、X分別為線路阻抗。

考慮到線路長度較短的電力線路兩端電壓相角差一般都不大,所以可近似地認為

從式(1)可知,電力系統中電壓調節與支路阻抗和功率有關。考慮到系統中感性元件的電阻可以忽略不計,可知電壓調節主要與支路電抗和無功功率有關,在外部支路電抗固定時,通過調節無功功率可以實現電壓的調節。

目前雙饋風電變流器基本都是采用基于定子電壓定向的雙饋感應發電機控制模型,定、轉子的各物理量正向均按照電動機慣例選取,轉子量均折算到定子側。設d-q坐標系以同步速度旋轉且q軸超前于d軸,忽略電機定子電阻,不考慮發電機定子磁鏈變化,推導出轉子側變流器的控制電壓方程如下:

式中:Rr為轉子繞組等效電阻;Ls、Lr、Lm分別為定、轉子繞組自感及互感;usd、urd、urq分別為d、q軸定、轉子電壓;ird、irq分別為d、q軸轉子電流;ωs為轉差角速度。

按照式(2)控制方程實現的轉子側變流器控制框圖如圖1所示。在正常轉子側變流器控制策略基礎上,設計了恒電壓無功控制策略,具體見圖1虛框所示部分。將矢量變換得到的定子電壓usd通過數字陷波器得到正序分量usdp,將該分量作為恒定電壓無功控制PI調節器的反饋,PI調節器輸出作為無功功率環給定進行控制。

考慮到實際機組和變流器容量限制,恒電壓無功調節能力也會受到一定限制。為了保證變流器的安全,必須對恒電壓無功控制PI調節器輸出進行限幅控制,該值設置為機組額定有功輸出,功率因素0.9(感性或容性)時對應無功功率給定值。

2 仿真及結果

根據實際1.5 MW雙饋風電變流器系統參數進行仿真,電網交流額定線電壓690 V,電機參數(歸算到定子側)為:Rs=2.4 mΩ,Xs=34.9 mΩ,Rr=3.3 mΩ,Xr=29.7 mΩ,Xm=1.005 Ω,轉子開口電壓1993 V,箱變容量2.5 MVA,短路電壓百分比為6%。仿真時風電機組滿功率運行,轉速為1800 r/min,電壓基值為1000 V,電流基值為500 A,從0.5 s開始進行恒電壓無功控制,初始電網交流電壓設定為660 V,交流恒電壓控制目標為690 V,具體仿真結果如圖2所示。

從圖2可以看出,在恒電壓無功控制啟動前,電網交流電壓為660 V,風電機組運行在滿功率1.5 MW(見圖2d),無功功率為零,從0.5 s開始進行恒電壓控制,風電機組向電網注入無功功率(見圖2e),轉子電流無功分量明顯增大(見圖2f),電網電壓幅值增大(見圖2a),有效值漸漸靠近690 V額定值。考慮到1.5 MW雙饋風電機組額定功率運行時功率因素為0.9,即無功功率給定限幅值為750 kVA。通過圖2b和圖2e可以看出,無功功率給定限幅為750 kVA,此時電網電壓還沒有達到設定值,說明變流器對于電網電壓的支撐作用有限,當電網電壓偏離額定電壓過大時,無法完全實現雙饋風電機組恒電壓控制的目的。全功率變流器試驗臺所用箱變容量為2.5 MVA,為了保持一致性,仿真中也使用該容量變壓器,對于實際1.5 MVA風電機組而言,配置箱變容量一般為1.6 MVA,變壓器漏抗相對較大,通過式(1)可知相同無功功率輸出時支撐電網電壓能力更強。

圖2 仿真數據Fig.2 Simulation data

3 實驗及結果

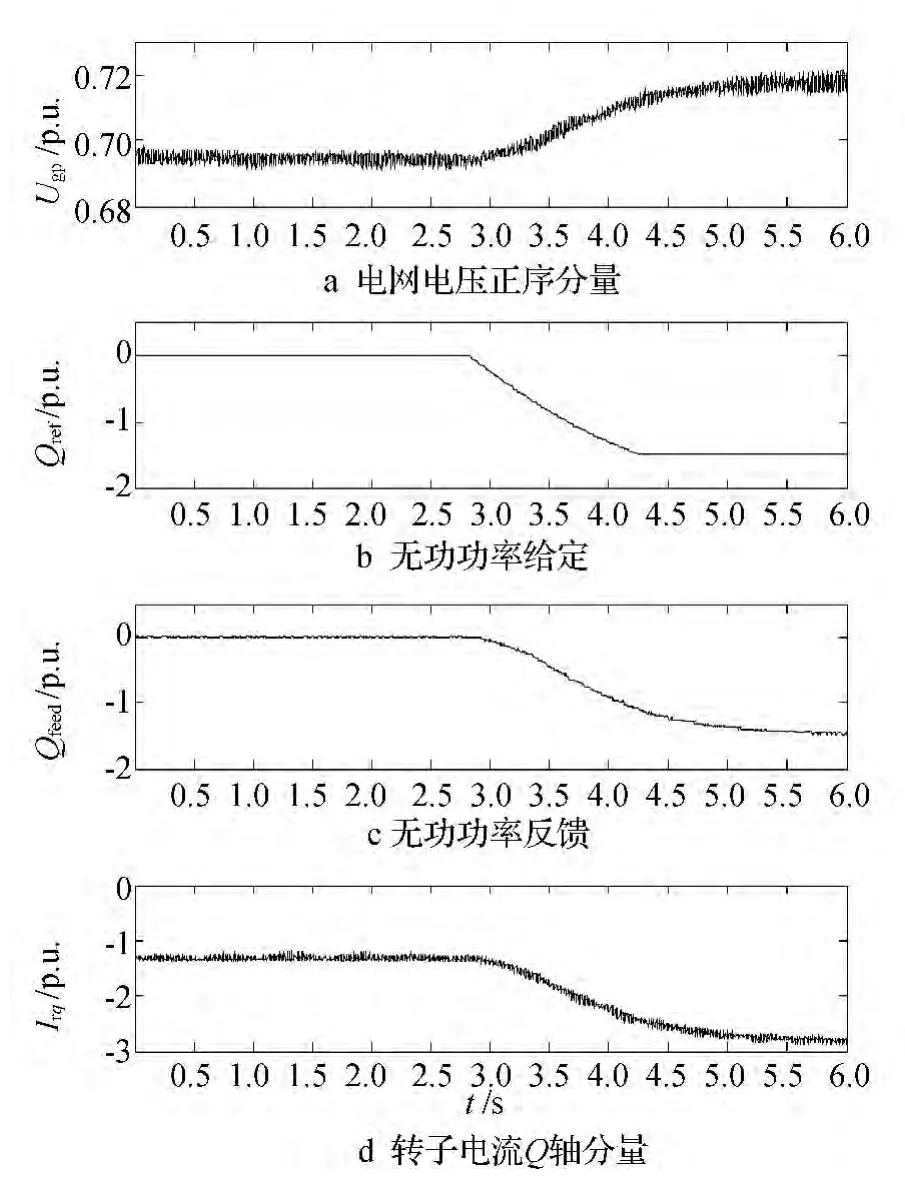

通過上述恒電壓無功控制技術的原理和仿真測試的結果,進行了實際測試,具體測試數據如圖3所示。全功率變流器試驗臺包括2 MW原動機和1.5 MW雙饋發電機組,箱變配置和電機參數均同仿真參數。

由圖3a可以看出:電網電壓正序幅值初始為693 V,設定恒電壓無功控制目標電壓為730 V,在2.8 s時啟動恒電壓無功控制策略,電網電壓正序幅值抬升至718 V。圖3b為無功功率給定,也即恒電壓無功控制PI調節器輸出,限幅值為750 kVA,無功功率輸出至限幅值后電網電壓并沒有抬升至設定值。圖3d為轉子電流無功分量,在原勵磁電流的基礎上,轉子通過“強勵”來向外輸出無功功率。通過全功率變流器試驗臺實際測試,驗證了仿真結論的真實性。

圖3 實測數據Fig.3 Test data

4 結語

在常規雙饋風電變流器矢量控制的基礎上,設計了簡單易行的恒電壓無功控制策略,并針對1.5MW雙饋風電機組進行了仿真模型驗證,最終在全功率變流器試驗臺上進行了實際測試驗證。仿真和實際測試數據研究證明了本文提出方法的可行性和實用性,同時指出了受系統容量的限制,恒電壓無功控制有一定的局限性。

[1]嚴干貴,王茂春,穆剛,等.雙饋異步風力發電機組聯網運行建模及其無功靜態調節能力研究[J].電工技術學報,2008,23(7):99.YAN Gangui,WANG Maochun,MU Gang,et al.Modeling of Grid-Connected Doubly-Fed Induction Generator for Reactive Power Static Regulation Capacity Study[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2008,23(7):99.

[2]申洪,王偉勝,戴慧珠.變速恒頻風力發電機組的無功功率極限[J].電網技術,2003,27(11):60 63.SHEN Hong,WANG Weisheng,DAI Huizhu.Reactive power limit of variable-speed constant-frequency wind turbine[J].Power System Technology,2003,27(11):60 63.

[3] LUND T,SQRENSEN P,EEK J.Reactive power capability of a wind turbine with doubly fed induction generator[J].Wind Energy,2007,10(4):379 394.

[4]郎永強,張學廣,徐殿國,等.雙饋電機風電場無功功率分析及控制策略[J].中國電機工程學報,2007,27(9):77 82.LANG Yongqiang,ZHANG Xueguang,XU Dianguo,et al.Reactive Power Analysis and Control of Doubly Fed Induction Generator Wind Farm [J].Proceedings of the CSEE,2007,27(9):77 82.

[5]鄭重,楊耕.雙饋風力發電系統功率控制的相關問題研究[J].電力電子,2010,2:35 38.ZHENG Zhong,YANG Geng,Study on the Power Control of Doubly Fed Induction Generator-Based Wind Power System[J].Power Electronics,2010,2:35 38.

[6]宋紹樓,陳龍虎,賈智仁,等.雙饋風力發電系統功率解耦控制策略仿真研究[J].計算機仿真,2012,29(2):328 331.SONG Shaolou,CHEN Longhu,JIA Zhiren,et al.Simulation on Power Decoupling Control of Doubly-Fed Wind Power Generation System[J].Computer Simulation 2012,29(2):328 331.

[7]吳益飛,李美,張愛民,等.雙饋風力發電系統無功功率的控制[J].低壓電器,2010,20:18 20.WU Yifei,LI Mei,ZHANG Aimin,et al.Reactive Power Control for Wind Turbine Generation System[J].Low Voltage Apparatus 2010,20:18 20.

[8]劉波,孫德清.基于自抗擾控制的雙饋風力發電系統功率控制[J].微電機,2012,45(8):62 64.LIU Bo,SUN Deqing.Power Control of Doubly-fed Wind Power Generation System Based on Auto-disturbance Rejection Control[J].Micromotors,2012,45(8):62 64.

[9]韓禎祥.電力系統分析[M].杭州:浙江大學出版社,1993:151 152.HAN Zhenxiang.Analysis of electric power system[M].Hangzhou:Zhejiang University Press,1993:151 152.