中國圖學投影理論及其研究

劉克明

(華中科技大學,湖北 武漢430074)

中國圖學投影理論及其研究

劉克明

(華中科技大學,湖北 武漢430074)

圖學論證了在二維平面上繪制三維空間幾何形狀的圖形的方法,是研究投影法繪制工程圖樣和解決空間幾何問題、理論及方法的技術基礎學科。中國是一個具有豐富圖學傳統(tǒng)的國家。中國圖學的投影理論及其研究在先秦之前已有見端倪,魏晉時期已提出焦點透視的圖學理論,宋元之際,圖樣繪制之精,投影畫法的創(chuàng)新,使圖學理論大具。中國圖學的投影理論不僅為中國古代科技的發(fā)展提供了信息支撐,也為近代中國圖學迅速走向近現(xiàn)代奠定了理論基礎。

圖學;投影理論;焦點透視;散點透視

圖學是人類社會一種重要的思維工具和交流工具。用以“按圖施工”或“按圖加工”的工程圖樣,不僅是科技與工程施工不可少的文件;也是科學技術工作者之間、地區(qū)之間以及圖與圖之間進行科技交流的主要工具,因此,圖或圖樣被譽為工程技術界共同的“國際語言”。圖學論證了在二維平面上繪制三維空間幾何形狀的圖形的方法,是研究投影法繪制工程圖樣和解決空間幾何問題、理論及方法的技術基礎學科。圖學也是一種書寫的符號系統(tǒng),自覺運用作圖方法構思,分析和表達工程技術問題,并用圖學的方法進行科技思維,是每個工程技術人員所必須具備的知識基礎;故而圖學是衡量各門學科發(fā)展水平的重要標志。

中國是一個具有豐富圖學傳統(tǒng)的國家。其先秦建筑制圖之奇,魏晉圖學理論之富,宋元圖樣繪制之精,明清之際,探索真解,唯求經世之實,圖學大具;它不僅為中國近現(xiàn)代圖學打下了基礎,也為圖學的未來發(fā)展做出了楷模。

1 公元前5世紀《列子》一書中對于投影的認識

中國對投影方法的認識較早,春秋至戰(zhàn)國初期(公元前475前后)的《列子》中對于投影的認識,見之于該書“說符第八”的第一章,論及投影法及其理論云:“形枉則影曲,形直則影正”,其原理如圖1所示。

圖1 《列子》中對于投影“枉直隨形”,“屈伸任物”認識的示意圖

《列子》“說符”第二章還論述到:“身長則影長,身短則影短”。意即“身材高,投影的影子則長;身材短小,則投影的影子也就短小”。此段論述的是投影的一般規(guī)律,這和現(xiàn)代正投影理論中直線投影的原理是完全一致的,其原理如圖2 所示。

圖2 《列子》中對于投影“身長則影長,身短則影短”認識的示意圖

2 公元4至5世紀南朝宋時宗炳的焦點透視理論

在中國的文獻中,最早系統(tǒng)論述中心投影的,見之于南朝宋時宗炳(公元 376―443年)的《畫山水序》一文,其云:“且夫昆侖之大,瞳子之小,迫目以寸,則其形莫視,回以數里,則可圍以寸眸,誠由去之稍闊,則其見彌小,今張綃素以遠映,則昆閬之形,可圍于方寸之間,豎畫三尺,當千仞之高,橫墨數尺,體百里之迥。”

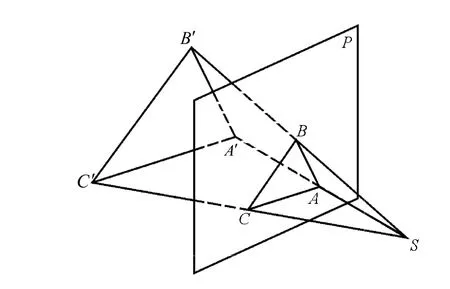

這是一篇很有圖學史價值的文獻,也是一篇非常精彩的中心投影,即透視理論的論述,也是迄今世界上最早的記載。宗炳認為:同一物體,距離太近,反而不見全貌,距離加遠,倒可看清全廓,這是近大遠小的緣故,用一塊展開的綃素,放在眼和物體之間,就可以反映出高大寬廣的景物。宗炳理論的幾何模型,如圖3所示。

圖3 宗炳《畫山水序》焦點透視理論的幾何模型

而“豎畫三尺,當千仞之高,橫墨數尺,體百里之迥”,則說的是投影與被投影物體之間的數學關系、即如仿射幾何的相似理論相近。其幾何模型,如圖4、圖5所示。

宗炳《畫山水序》的論述可以說是現(xiàn)代第三角畫法的先導,從視點到“綃素”即投影面,從“綃素”到“昆閬之形”即被投影的物體,這種投影模型和第三角畫法的理論是完全相同的,可以說是一幅直觀明了的透視投影原理圖。而中國古代的建筑圖學,正是在這種理論背景下先后發(fā)展起來的[1-2]。

圖4 宗炳《畫山水序》“豎畫三尺,當千仞之高”的示意圖

圖5 宗炳《畫山水序》“橫墨數尺,體百里之迥”的示意圖

3 11至12世紀北宋郭熙與沈括的理論

而宗炳以后的中國圖學家們,并沒有滿足中心投影、即焦點透視的畫法,他們根據繪畫及圖樣在視覺與空間構圖中的需要,又創(chuàng)立了新的理論來滿足繪畫創(chuàng)作的要求。無論是宋代畫家郭熙(生卒年不詳),還是科學家沈括(公元1031―1095年),他們提出的“三遠”之法,“可居”、“可游”,“山形面面看”、“山形步步移”的構圖理論,以及“以大觀小”,“折近”、“折遠”的思想,從根本上解決了透視畫法與繪畫形象矛盾的統(tǒng)一,是對中國繪畫透視理論的發(fā)展與創(chuàng)新。

3.1 郭熙的三遠之法

11至12世紀北宋杰出的山水畫家郭熙,其《林泉高致集》提倡繪畫創(chuàng)作要從生活出發(fā),對大自然深入觀察體驗。在總結取景及構圖方面,他指出:“山有三遠:自山下而仰山顛,謂之高遠;自山前而窺山后,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。”這就是中國繪畫取景的“三遠法”。他提出了不同視點位置所形成的透視變化,也是中國繪畫構圖基本方法的概括。

從透視的原理而論,此“三遠之法”正是視點在縱向移動過程中,所處低、中、高3種視位觀察景物時所生成的仰視、平視、俯視3種透視關系。

“三遠法”的提出,就是郭熙對前人和他自己創(chuàng)作經驗的總結,它闡明了觀者在不同視點,如仰視、俯視或平視所形成的構圖變化規(guī)律。“高遠”適于表現(xiàn)近視、仰視山勢的突兀高聳;“深遠”適于表現(xiàn)漸高、漸遠山勢的重疊連綿;“平遠”適于表現(xiàn)縱深山勢的一望無際。“三遠法”的提出,使我們對中國繪畫幾種基本構圖的取景方法有了明確的理論認識。

3.2 “可居”、“可游”與“山形步步移”、“山形面面看”

用透視變化與視平線、視垂線及心點的關系來解釋郭熙“三遠”的理論,仍然是不完整的。這是因為郭熙的理論不僅局限于焦點透視,而是在于它突破焦點透視束縛,提倡視點移動與變化的散點透視。《林泉高致集》中郭熙提出了繪畫構圖“可居”、“可游”、“山形步步移”、“山形面面看”的理論。

“散點透視”,就是不把視點固定在一定的位置,根據畫面需要移動視線以表現(xiàn)廣闊深遠的境界。這種觀察方法是和其強調神似的藝術要求完全一致的。只有從不同角度去深入感受,形成整體的形象概念。在對對象的結構、特征、神態(tài)有所了解的基礎上取景構圖,下筆作畫,才能抓住對象本質特征和精神氣息。

郭熙在《林泉高致集》中以不同角度和方法繪畫花、竹為例,論述了繪圖投影和散點透視的理論。他說:“學畫花者,以一株花置深坑中,臨其上而瞰之,則花之四面得矣。學畫竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,則竹之真形出矣。學畫山水者何以異此?”“山近看如此,遠數里看又如此,遠十數里看又如此,每遠每異,所謂山形步步移也。山正面如此,側面又如此,背面又如此,每看每異,所謂山形面面看也。”

郭熙強調畫山水要觀察對象“山形步步移”,“山形面面看”。也就是不是取一個固定的視點與角度,而是邊走邊看。繪畫者不但要體驗對象的形勢、結構,不同季節(jié)氣候的自然變化,而且還要研究根據藝術表現(xiàn)需要,運用不同的構圖方法來表現(xiàn)。因為,不同的透視畫法,產生不同的藝術境界,這正是“三遠法”產生和立論的生活與實踐基礎。中國畫長卷,常將不同取景方法的“三遠”結合起來,打破了時間、空間的限制,就是這種觀察方法產生的獨特表現(xiàn)手段。

3.3 沈括《夢溪筆談》中的透視理論

北宋沈括(公元1031―1095年)撰《夢溪筆談》二十六卷,補《筆談》二卷,《續(xù)筆談》一卷。其論透視理論,見是書“書畫門”。書中他提出了繪畫“以大觀小”及“折高折遠”的獨特見解,頗多卓見。首先,沈括認為:繪畫構圖應符合透視的法則。因此,他欣賞董源、巨然“近視之,幾不類物象,遠觀則景物粲然”的作品。

其次,沈括重視散點透視,而不主張焦點透視。在《夢溪筆談》中他對李成“仰畫飛檐”提出了自己的看法;他在《夢溪筆談》中寫道:“又李成畫山上亭館及樓塔之類,皆仰畫飛檐。其說以謂自下望上,如人平地望塔檐間,見其榱桷。此論非也。大都山水之法,蓋以大觀小,如人觀假冊耳。若同真山之法,以下望上,只見一重山,豈可重重悉見,兼不應見其溪谷間事。又如屋舍,亦不應見其中庭及后巷中事。若人在東立,則山西便合是遠境;人在西立,則山東便合是遠境。似此如何成畫?李君蓋不知以大觀小之法。其間折高、折遠,自有妙理。豈在掀屋角也!”

沈括理論的關鍵在于“以大觀小之法”。它既是中國傳統(tǒng)繪畫的創(chuàng)作方法,又是以中國式語言表述的關于透視問題的科學結論。其中“折高、折遠”的提出,顯然是認識到了“近大遠小”的透視現(xiàn)象在數量上的對應關系。“以大觀小之法”包含兩重意思:它既指出了中國畫獨特的構圖方法,又指明了中國畫獨特的透視方法與思維方法。中國的巨幅或長卷山水畫,就是應用了“以大觀小之法”、散點透視的畫法來表現(xiàn)的。如果采用焦點透視畫法,即所謂“掀屋角”的方法來表現(xiàn),顯然是無法繪制的。

沈括在理論上肯定與闡明了中國畫中這種特有的“以大觀小”及“折高折遠”的散點透視畫法。同時,也為這種畫法創(chuàng)立了最早的透視理論。但是在繪畫上,始自初唐而并非始自李成的“仰畫飛檐”的畫法,由于能充分表現(xiàn)物體高聳的感覺,亦并非沒有價值。

許然,李成的繪畫“殊無古人格致,然時亦未有其比”,沈括也給予了極高的評價,沈括在“圖畫歌”中就認為“李成筆奪造化工”。不僅如此,在“圖畫歌”中,他還對唐宋之際的的繪畫,評價甚高[3]。

3.4 散點透視的理論基礎

散點透視的基本原理,在于打破一個視域的界限,移動視點,采取多視域的組合,將景物自然地、有機地組織到一個畫面里。這種方法給畫面構圖帶來更大的自由性,能達到廣視博取,“立萬象于胸懷”,隨心經營,“寫山水之縱橫”之目的。由于寬闊的視域容量,自然就會形成一些特殊的構圖形式,比如長卷、立軸、條幅等,使畫面所繪景物有了更大的廣闊性、可表現(xiàn)性。散點透視的多視域組合,包括橫向多視域的組合和縱向多視域的組合。

3.4.1 橫向多視域平移法

郭熙在《林泉高致集》稱:“世之篤論,謂山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者,畫凡至此,皆入妙品。”這正是欣賞者的眼睛隨著畫軸的轉動,在重復畫家移動視點觀察景物的過程,說明畫內景物有明顯的連續(xù)、遷移性。畫家視點的移動方位,是決定散點透視畫面組合方式的前提。人的眼睛對景物進行移動觀察,仍是從高、寬、深3個方向進行的,或左右移動視點;或前后移動視點;或上下移動視點;或同時擴張縱橫移動視點,散點透視所組成的畫面都屬多視域的組合。

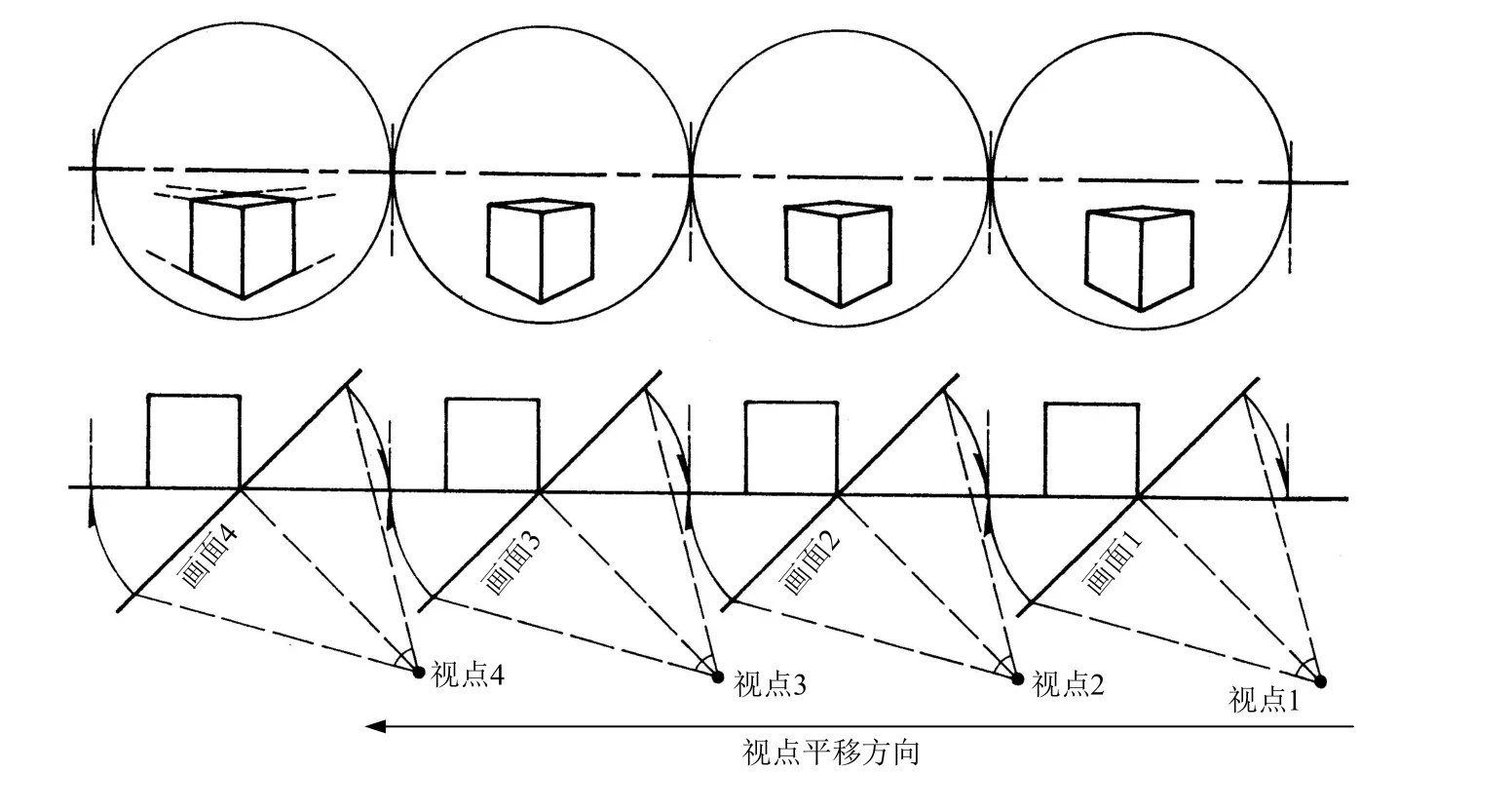

以橫向多視域的組合為例,這種組合可以組成橫幅,長卷式構圖,是視點水平運動的結果,包括左右或前后的視點運動。如橫向多視域定向平移法,面對長達幾十里、幾百里、甚至上千里的景物,采取小范圍的以點對線的旋點法,已無法表現(xiàn)時,就需采取以線對線的觀察方法,即視點按物體排列順序,以一定的視距、角度作并行觀察,形成一種同向視域的畫面平行運動過程,可以得到連續(xù)視域,把它們連接起來,所得到的心點軌跡仍然是視平線。如視點以 45°角度平移順序觀察立方體時,可以形成 45°成角立方體的連續(xù)排列畫面組合,各立方體 45°成角邊線分別消失到本視域的左右距點上,其畫法原理,如圖6所示。

在視域內容的表現(xiàn)上,長卷繪畫常以一定的關聯(lián)因素加以銜接。如宋張擇端《清明上河圖》是以時間為內在因素,通過清明時節(jié)汴梁城內外人物的活動場景,反映當時繁榮的景象。這幅畫采用高視位平行移動、以移步觀景的構圖方法,使觀者感到自己站在高出畫面的視位上隨著游人賞景賞情。畫面虛實、疏密在平直的長卷中上下曲折交替變化。所繪房屋,依路傍水,有不同方位,并采用平行投影的畫法,使許多建筑立體感強,觀之,有身臨其境之感。

圖6 視點若以45°角度橫向多視域平移圖解

3.4.2 縱向多視域的組合

除橫向多視域的組合之外,尚有縱向多視域的組合,條幅、立軸等構圖形式,是視點縱向運動的結果。簡而言之,即將仰視與俯視的多視域組合起來。“仰視”與“俯視”二詞,最早見之于《莊子》的“人間世”中,是縱向多視域組合的最好與最早的記載。其觀察方法同橫向多視域組合規(guī)律一樣,只是方向不一。可采用定位仰俯視域排列組合,采用視點縱移視域排列組合。

(1)定位仰俯法。面對景物,欲將高于視點、低于視點的景物置于一圖,在視位不動的情況下,自然是一種上仰下俯的觀景過程。畫家可坐于半山腰確定視位后,面向景物低頭可見溪水、坡路、山石、樹木;仰頭可見挺立的高山、峰巔;而仰俯之中,必有平視區(qū)域的景物,或煙霧繚繞,或遠坡林木,自然地承接上下景物。實際上這是一種定位縱向環(huán)視法,利用這種方法,可以得到有消失軌跡的畫面組合。

此外,還有一類屬于無消失軌跡的視域組合。中國繪畫中,有許多這種類型的畫面構圖,一幅畫有仰視、平視、俯視的景物;或近景為俯視,中景為平視,遠景為仰視;或近景為俯視,中景為平仰結合,遠景為平視;或景分仰俯變化,而所有房屋建筑不論位置高低,一律以同一高度視位處理。

(2)定向縱移法。面對景物,采取上下移動視點的方法,在不同的高度上觀察,然后串聯(lián)各視域成為條幅構圖。由于景物排列的特點不同,縱視后所得畫面,效果各異。

第一、以縱對高的視域組合,指面對縱向秩序排列的形體,視點自下而上移動觀察,如果對立方體規(guī)則地縱移觀察,可得到有消失軌跡的視域串聯(lián)。中國繪畫常用無消失軌跡的縱向視域組合,將不同高度景物繪制到立軸畫幅中。

第二、以縱對深的視域組合,中國繪畫的立軸構圖,不都是表現(xiàn)景物的高低層次,許多作品體現(xiàn)的是遠近深度變化,即利用立軸上下幅度作為景物深度的容量,對迥深之景,攀高而上,以不同高度,觀察不同景深,以下觀近,以上觀遠。如此步步登高,景物自然由畫面底部向上,層層推遠,彼此遮擋較少,畫面可以推得很遠。

視點升高與景物推遠的關系,視點在不同高度上,以同樣視線角度觀察景物,恰似一個無限遠的視點發(fā)來的一組平行線群,整個景物盡在視位高度之下,構圖必定層層升高。這是畫家用近距離有限的步移來實現(xiàn)理想化的無限遠的視點觀察效果的方法,也是中國繪畫利用畫幅的高度縱向積累景物的深度,區(qū)別于西畫中把遠景推向滅線、密集化平的地方,體現(xiàn)著無滅線軌跡構圖的長處。散點透視中縱向多視域移動圖解,如圖7所示[4-7]。

公元11至12世紀的郭熙與沈括對透視理論所進行的系統(tǒng)總結,是古代圖學家對透視學理論的貢獻,具有中國文化的特色,是對圖學理論中焦點透視的超越與否定。散點透視上有它獨特的處理方法,它遵循透視的基本法則與規(guī)律,又不拘泥于一般的法則、規(guī)律。畫家的觀察點不是固定在一個地方,也不受一定視域的限制,而是根據自己的創(chuàng)作意圖,移動立足點進行觀察,各個不同立足點所看到的內容都可根據自己的需要組織進畫面上來,使畫面所表現(xiàn)的內容更全面,更生動。

圖7 散點透視中縱向多視域移動圖解

在中國圖學發(fā)展的歷史進程中,明清之際,中道衰微,在世界圖學發(fā)展的進程中黯然失色,幾乎退出了歷史舞臺。盡管當時中國科學技術,發(fā)展緩慢,但是,明清之際的圖學家們,知難而進,一方面從事古代圖學理論,圖繪技術的整理與闡發(fā);同時,在吸納西方圖學的理論與技術時,也對西方圖學加以研究和介紹,在中外圖學知識的整理上做出了重大貢獻,并做出具有創(chuàng)新意義的成果。清季引進西方近代圖學的理論及其具有代表性的著作——《視學》、《器象顯真》,是當時中國工程圖學及其建筑制圖技術成就的代表,也是傳統(tǒng)圖學向近現(xiàn)代圖學嬗變的具體反映。

4 結 論

(1)圖學論證了在二維平面上繪制三維空間幾何形狀的圖形的方法,是研究投影法繪制工程圖樣和解決空間幾何問題和理論及方法的技術基礎學科。因此,圖學是衡量各門學科發(fā)展水平的重要標志。

(2)中國是一個具有豐富圖學傳統(tǒng)的國家。中國圖學的投影理論及其研究在先秦之前已有見端倪;魏晉時期已提出焦點透視的圖學理論;宋元之際,圖樣繪制之精,投影畫法的創(chuàng)新,使圖學理論大具。中國圖學綿延數千年,其科學成就對于中國圖學迅速走向近現(xiàn)代奠定了理論基礎。

[1] 劉克明. 中國工程圖學史[M]. 武漢: 華中科技大學出版社, 2003: 128-135.

[2] 劉克明. 中國建筑圖學文化源流[M]. 武漢: 湖北教育出版社, 2006: 131-148.

[3] 劉克明. 中國建筑圖學文化源流[M]. 武漢: 湖北教育出版社, 2006: 205-216.

[4] 殷光宇. 透視[M]. 北京: 中國美術學院出版社, 1999: 19-24.

[5] 蒲新成. 繪畫與透視[M]. 武漢: 湖北美術出版社, 1991: 40-42.

[6] Needham J. Science and civilization in China [M]. London: Cambridge University Press, 1954: 135.

[7] 魏永利, 殷金山. 美術技法理論——透視解剖[M].北京: 高等教育出版社, 1995: 149-159.

Projection Theory and Research of Ancient Chinese Graphics

Liu Keming

(Huazhong University of Science and Technology, Wuhan Hubei 430074, China)

Demonstrating the approach to protract the figure of three-dimensional graphs with geometrical forms in two-dimensional planes, graphics is a basic technical discipline of examining protracting engineering drawings using the method of projection and addressing issues on space geometry as well as its theory and approach. Graphics is also a kind of semiotic system of writing. China boasts of rich tradition of graphics with amazing architectural drawings in Pre-Qin period, booming theories of graphics in Wei and Jin dynasties, refined protracted drawings in Song and Yuan dynasties, and graphics being regarded as important instruments in Ming and Qing dynasties when thorough apprehension were pursued in order to seek the practice of administration. It not only forms the basis for modern and contemporary graphics in China, but also shapes the future development of graphics. The projection theory of Chinese graphics not only provides information support for technical development, but also lays out theoretical foundation of rapid modernization of Chinese graphics.

graphics; projection theory; focus perspective; cavalier perspective

TB 23

A

2095-302X (2014)02-0155-06

2014-02-23;定稿日期:2014-02-25

劉克明(1950-),男,湖北黃陂人,工學博士。主要研究方向為中國科技史、中國圖學史。E-mail:liukeming@ hust.edu.cn