任繼愈談中華民族的生命力

任繼愈談中華民族的生命力

秦始皇建立了中國歷史上第一個多民族的封建專制統一的國家,創立了大一統的封建專制體制。秦漢相承,只是漢朝統治手段比秦朝緩和,使大一統的封建政權得以穩定。秦漢開創了支配中國二千年大一統的政治格局。此后,統一成為主流,被認為是正常的,分裂被認為是不正常的〔從時間上看,中國統一的時間約為秦漢以后歷史時期的七分之六,分裂時期約占七分之一。分裂期間最長的南北朝(約三四百年)南方和北方的政權也是統一的,統治區域也相當廣大〕。中華民族是秦漢時形成的,在春秋戰國以前,處在黃河流域的各族統稱為華夏族,各族關系是松散的。

秦始皇用行動統一了全國,在此以前要求統一的思想早已萌發。孔子看不慣當時政治秩序混亂的現象,向往周朝文王、武王的盛世,他要恢復以周天子為首的上下等級制度,希望國家政令統一于周天子。

戰國時期,周天子早已名存實亡,各種思想流派都提出過統一天下(當時的天下即指黃河流域中國本部)的方案。有了統一的政府,可以使貨物自由流通,整治河道、興修水利不再以鄰國為排水渠道,更重要的是可以避免連年的戰爭。孟子、荀子都提出過統一天下的主張,只是條件不具備,這個理想未能實現。

秦漢統一,給中華民族帶來了實際的利益,這些利益(民族的、文化的、經濟的、政治的)使中國成為東方強國,站到了世界強大國家的前列。中國人口第一次超過五千萬是在漢朝,第二次超過五千萬是在唐朝。古代地曠人稀,人口繁衍,是國力昌盛、生產力發達的標志。

秦漢封建大一統的局面一直維持到鴉片戰爭,二千多年來中華民族的凝聚力不斷加強,表現在以下兩個方面:

第一,民族的融合。

民族和國家是兩個不同的概念。秦漢以后形成了中華民族,它既可以指生活在中國的各民族共同建造的國家,它又是在中國領域內漢、藏、蒙、維吾爾等五十六個民族的總稱。這種看法已被全國各族人民所接受。

中國的歷史也可以說是中國境內各民族不斷融合的歷史。漢朝就融合北方、南方各少數民族,納入民族大家庭。比如漢武帝和北方匈奴族打過仗,他對居留在內地的匈奴族沒有歧視,武帝老年把八歲的小兒子(漢昭帝)托付給三位大臣,委托他們保護幼主,安撫天下,三大臣中有一位是匈奴人金日磾(是從養馬的下級官吏提拔到中央一級的)。

隋唐時期,皇族的血統有一半屬于北方少數民族(如獨孤氏、長孫氏)。北朝魏孝文帝從平城(山西大同)遷都到洛陽,禁胡服,改漢姓,號召學習漢文典籍,這是少數民族主動向中原地區文化融合。10世紀,北方遼國(契丹族),皇帝要奉孔子為圣人。金朝對漢文化的接觸比遼更多。元朝把孔廟修建到云南及邊遠地區。清朝(滿族)也自稱為炎黃后裔。秦漢以后,民族不斷融合,二千年來使中華民族形成一種共同心理、共同的民族意識。這是一種極可珍貴的精神遺產。平時可能在民族內部有些小摩擦,一旦大敵當前,民族存亡危難關頭,中華民族的敵愾同仇、團結對外的力量就會爆發出來。鴉片戰爭以來,中國人民反侵略、爭自由的行動就是明證。

第二,文化思想的融合。

秦漢兩朝統一全國,在統一政權管理下,全國范圍內頒布了一系列統一措施,統一貨幣(如漢的五銖錢),統一計量單位(長度的尺,重量的斤、兩,容量的斗、升),統一全國道路寬度(規定車輪軌距),統一文字(國家制定全國通用的方塊漢字),統一倫理道德規范(忠孝、三綱原則)。特別是后兩項的統一(文字統一和道德規范統一)成為后來歷代政權長期統一的有效保證,漢字和倫理道德規范直到今天還是海內外中華民族的主要凝聚因素。中國地域遼闊,民族眾多,方言隔阻,如果不是靠文化思想和文字為連系紐帶,中國不知道將要分裂成多少個獨立小朝廷。

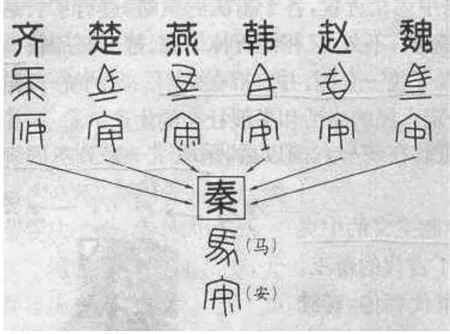

秦朝統一全國后,詔書下達到地方,由于各地文字不同,政令難以及時被傳達和執行。于是秦始皇命丞相李斯等人將各國的文字統一為小篆體,作為標準文字,通行全國。

中華民族對外來文化從來不采取盲目排斥,而是有選擇地吸收、改造,使之為我所用。勢力最大的佛教,傳入中國,被中華文化所吸收,變成中國傳統文化的一部分,從而豐富了中國文化,使它沿著中華文化發展的道路發展。秦漢到清末,改變了若干次王朝統治者,但中華民族的文化沒有隨著王朝政權的更替而中斷,沒有隨著政權轉移而改變方向;相反,倒是朝中華民族的既定方向前進。中間也遇到不少艱難險阻,甚至經歷了生死存亡的考驗,但是終于靠自己的力量克服了困難,改正了錯誤,繼續前進了。與世界各民族、各國家的歷史相比較,中華民族的這一特點和優點是十分明顯的。作為中華民族的一分子,我們每一個成員應感到自豪。

(選自《皓首學術隨筆·任繼愈卷》,中華書局。作者為我國著名哲學家、宗教學家、歷史學家,曾任國家圖書館館長)