空氣污染的代價有多大?

空氣污染的代價有多大?

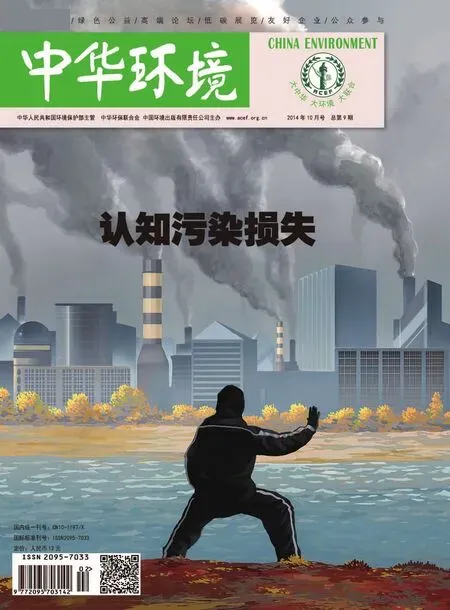

空氣污染的評估很復雜,牽扯其中的各種因素也很不簡單,更有公共衛生與經濟發展的“需求競爭”摻雜其間,有時候甚至讓人們很難做出抉擇或取舍。

■專家名片

尹傳紅

《科技日報》主任編輯,中國科普作家協會常務理事、副秘書長

不能否認,當下的中國已經出現了廣泛而嚴重的空氣污染。TSP(總懸浮顆粒物)和PM2.5等專業概念,也成為大眾熱議和關心的對象。這種在世界歷史上罕見的污染,會對健康造成多大危害?科學地回答這個問題,是平衡經濟增長和污染、有效配置資源等決策的基礎。然而,準確評估空氣污染帶來的健康損失,卻是一件極其困難的事情。

歐洲公布的一項研究結果稱,長期接觸空氣中的污染顆粒會增加患癌風險,即使顆粒濃度低于法律上限也是如此。另一項報告稱,這些顆粒或其他空氣污染物短期內濃度上升還會增加患心臟病的風險。而肺癌與局部地區的空氣污染顆粒也有明確的關聯。

美國披露的一項研究則表明,全世界每年有超過200萬人的死因可能與空氣污染中的細顆粒物有關。這種微小的顆粒物可以深入肺里,導致健康問題。這項研究還發現,每年有47萬人的死亡與人類制造的臭氧有關。當汽車或工廠排放的污染物聚合在一起并發生反應時,就產生了臭氧。接觸臭氧可能會使人因呼吸系統疾病而死亡。

看著國外一個個的研究數據,公眾難免會問,國內對污染觸發的健康風險的研究對社會影響的程度是不是該有一個系統的研究呢?

恰好,筆者看到了清華大學教授李宏彬與其他三位中外學者的一份研究報告, 題目是《空氣污染對預期壽命的長期影響:基于中國淮河取暖分界線的證據》。研究發現,長期暴露于污染空氣中,總懸浮顆粒物每上升100微克/立方米,平均預期壽命將縮短三年。按照北方地區總懸浮顆粒物的水平,中國北方5億居民因嚴重的空氣污染將平均每人失去5.5年壽命,可見污染的代價巨大。

科學評估污染對健康的影響非常困難,往往受到地區差異、人口遷徙、初始健康水平、收入水平等各種因素的影響。但在調研過程中,他們卻巧妙地利用中國獨特的淮河取暖分界線,解決了準確估計因果關系的難題。他們發現,中國的空氣污染有一個有趣的模式,由南到北,污染水平平滑地變化,但是由于南北方供暖政策不同,在淮河附近有一個巨大的跳躍。冬季大量燃煤供暖使得淮河北岸空氣中的總懸浮顆粒物比相鄰的南岸跳躍性地高出200微克/立方米,同時期人均預期壽命也在淮河南北兩岸表現出突變,北方比南方少五年之多。這一跳躍為研究空氣污染與健康的關系提供了一個理想的自然實驗。

燃煤產生的空氣污染危害從這一典型現象中暴露無遺。這也為公眾要求中國政府治理環境的呼聲增加了分量。同樣,在去年一個主題為“城市大氣環境與健康”的學術沙龍上,我國專家也發出警示:北京、上海、天津等大城市的肺癌發病率與空氣污染程度有明顯的關系,并且呈現快速上升趨勢。

細細讀過上述研究報告后,筆者覺得,其所包涵的另外一些信息也值得注意:其一,空氣污染水平對健康的影響是巨大的,它的威脅在過去確實被低估了;其二,盡管隨著經濟的日益繁榮人們的壽命延長了,但心臟和呼吸系統卻越來越容易受到空氣污染的影響;其三,改善世界各地的空氣質量,將可延長某些地區的預期壽命;其四,與空氣污染相關的科學研究要更有針對性地走在生產活動的前面,反映真實情況,為科學決策提供支撐。

這同時也引出了一個問題:空氣污染的代價究竟有多大?或者換個問法:產生空氣污染的活動所創造的財富,是否大于它的污染后果所奪走的財富?

當然,空氣污染的評估很復雜,牽扯其中的各種因素也很不簡單,更有公共衛生與經濟發展的“需求競爭”摻雜其間,有時候甚至讓人們很難做出抉擇或取舍。

回想一下,也就是在五六十年前,有幾個人相信,那些看不見也聞不到的氣體怎么會影響到我們的肺和心臟,甚或影響嬰兒出生時的體重和健康?致命的相關事件通常只是在統計學家回顧歷史時才會得到承認;而只有在做統計分析時,那些嚴重的空氣污染事件才會被發現;也只有當空氣污染引起了嚴重的公共衛生問題時,政府才會在社會政策方面做出重大改變。曾記否,1952年出現的倫敦煙霧事件,終使“奇怪的反常天氣”在一定程度上擺脫了替罪羊的角色。可一開始,政府官員并不愿承認短短一個時期內那么多人突然病亡,只是因為呼吸了骯臟的空氣。

空氣污染與健康的聯系,實際上很晚才真正為人們所認識,并且經歷了一番曲折的“斗爭”。上世紀70年代初,美國開始實施新的空氣潔凈法令,當汽車、石油和燃煤企業得知顆粒物與硫酸鹽的新排放標準對汽車意味著什么之后,便開始惡言相向,并拋出了自己的專家,宣稱被提議的標準在技術上無法實現……

那年頭(及至現在)還有許多奇談怪論,比如:標準的經濟學行為系根據對國內生產總值的附加貢獻值來考慮污染導致的各種活動——不管是清理費用、住院費用還是葬禮費用。這些活動通常被視為增加了國內生產總值,因此污染是“好的”。那些不愿意改變污染源的既得利益者,還常常引用一句華而不實的話,作為其不負責任或推卸責任的借口:一個骯臟的世界是經濟發展的不可避免的代價。

如今,我們對區域性污染和全球污染給健康所帶來的影響認識已越來越深入。誠如美國公共衛生專家和環保斗士德拉·戴維斯所言,在公共生活的許多領域大家都承認這樣一條原理:我們不能等到建筑物或橋梁快要倒塌時,再來對其加固并檢查其安全性;我們也不能等到船快沉沒時才需要救生服。我們現在就要做出明智的選擇:作為一個社會整體,我們將會冒多大的風險和愿意付出多大的代價來改變那些污染源?

3月19日,短時七級大風突襲山西太原。大風卷起的揚沙致使當地沙塵漫天,空氣污染嚴重。CFP/供圖