雙軌保護拯救環境“公地悲劇”

雙軌保護拯救環境“公地悲劇”

環境利益作為一種公共利益,要避免“公地悲劇”,必須要確立政府、公民互相配合、互相監督制約的雙軌保護機制,單一的政府保護機制,不僅不足以避免環境“悲劇”之悲,反而可能加劇環境“悲劇”之悲!

■專家名片

金福海煙臺大學應用法學研究中心主任、教授、碩士生導師。研究方向:環境資源法學、經濟法學。

經濟學中“公地悲劇”是一種涉及個人利益與公共利益對資源分配有所沖突的社會陷阱。關于“公地悲劇”,形象的解釋是一個牧民與草地的故事:當草地向牧民完全開放時,每一個牧民都想多養一頭牛,因為多養一頭牛增加的收益大于其購養成本,是有利潤的。盡管因為平均草量下降,增加一頭牛可能使整個草地的牛的單位收益下降。但對于單個牧民來說,增加牛的數量是有利的。如果所有的牧民都看到這一點,都增加一頭牛,那么草地將被過度放牧,從而不能滿足牛的需要,導致所有牧民的牛都餓死。這就是公共資源的悲劇。

公有物自由給人帶來了毀滅

環境“公地悲劇”,從制度上講,源于環境公共利益缺少有效的代表和保護制度。

“公地悲劇”之形成,本質上是公共利益與個體利益的沖突。由于社會上每個人都傾向于個人利益的最大化,而公共利益又不可分割于個體,因此,當公共利益與個體利益發生沖突時,公共利益往往無人代表和保護,公共利益的悲劇便由此而產生。正如哈定所說:“在共享公有物的社會中,每個人,也就是所有人都追求各自的最大利益。這就是悲劇的所在。每個人都被鎖定在一個迫使他在有限范圍內無節制地增加牲畜的制度中。毀滅是所有人都奔向的目的地。因為在信奉公有物自由的社會當中,每個人均追求自己的最大利益,公有物自由給所有人帶來了毀滅。”

環境“公地悲劇”的產生也如此,由于環境屬于不可分割的公共物品,因此,現代社會中以企業為代表的經濟主體由于追求經濟利益的最大化,更多只關心生產和利潤,不關心環境污染和生態破壞問題,廣大社會公眾雖然是環境利益的享有者,但是由于環境的公共物品的屬性,使得單個公民都不可能成為環境利益代表者和控制者,沒有辦法與追求經濟利益而犧牲環境公共利益的企業進行博弈,環境悲劇便由此而生。

雙軌保護避免“公地悲劇”發生

“公地悲劇”解決之道,經濟學理論開出的藥方無非兩個:一是“公地私化”,即將公共物品變成私人產品,由私人來決定該產品如何最有效利用和保護;二是確立“公地代表”制度,即確立公共物品的代表者,由代表者決定該公共物品如何有效利用和保護。

環境“公地悲劇”的解決,由于環境不可區分之特性,因此不可能采用“公地私化”,唯一的出路,就是建立和完善“公地代表”制度,即建立有效的環境公共利益代表制度,以保護環境公共利益。

從理論和實踐看,有效的環境利益代表制度,應當采用“環境利益雙代表制”或稱“環境保護雙軌制”,即由政府和公民(包括環境保護組織)分別作為環境公共利益的代表,共同決定環境資源的利用和保護,對損害環境公共利益的行為進行制止。目前,我國環境保護法已基本確立了環境保護雙軌制度,但是該制度在很多方面還有待進一步完善。

首先,應當確立和完善“環境利益政府代表制度”。

政府作為環境利益的代表人,無論在理論還是在實踐上均有其正當性。從理論上講,政府是社會公共利益的當然代表,維護公共利益是政府存在的唯一目的。環境利益,作為社會公共利益的一部分,理應由政府來代表和維護;從實踐層面看,《環保法》等法律法規明確規定了國家和政府的環境保護義務職責,建立了以政府為環境公共利益主要代表的環境管理制度。

客觀講,我國長期實行的以政府作為環境公共利益主要代表的環境保護制度是適當的,也發揮了其在環境利益保護中的重要作用。但是,也應當看到這一制度還存在很多問題,有待進一步完善。最主要的問題是,當政府違反其環境公共利益代表人的義務,損害環境公共利益時,誰來監督和追究政府的責任?在法律制度上,這就是政府環境違法責任追究問題。

長期以來,環境法中法律責任的規定都是針對污染破壞環境的企業或個人,缺少針對政府及政府部門環境違法的法律責任的規定。對于政府環境違法行為,沒有監督和制裁措施,沒有法律責任和責任追究程序規定,怎能保證政府維護環境公共利益?因此,強化政府和政府部門的法律責任及責任追究制度,是完善環境利益政府代表制度的當務之急。令人欣慰的是,新《環境保護法》已在第68條對政府部門有關人員的法律責任作了細化規定,但是從制度完善的角度還遠遠不夠。

其次,應當確立和完善“環境利益公民代表制度”。

解決環境問題,單靠政府不行,還必須充分發揮社會公眾的力量。

新《環境保護法》關于環境保護公眾參與的一系列規定,已經從法律層面確立“環境利益公民代表制度”,但是還不夠完善。

真正發揮該制度的作用,還應當從以下兩方面加以完善:第一,完善環境決策公民參與制度。公民不僅要有參與政府政策制定、項目決策的實體權利,而且要有系統化的程序性保障措施,保障公民能夠實際參與并實際發揮作用,而不是將公眾參與作為一種擺設。第二,完善環境公益訴訟制度,賦予公民對政府和企業的環境違法行為提起環境公益訴訟的資格。新《環境保護法》關于環境公益訴訟主體,僅限于特定的環境保護團體,沒有賦予公民和其他關心環境保護的組織;關于公益訴訟對象,僅是針對破壞、污染環境的企業和個人,沒有針對政府環境違法行為的規定,這是不夠的,應當將起訴主體擴大到關心環境公益的所有公民和組織,應當將政府的環境違法行為也列入環境公益訴訟的范圍。

環境利益作為一種公共利益,要避免“公地悲劇”,必須要確立政府、公民互相配合、互相監督制約的雙軌保護機制,單一的政府保護機制,不僅不足以避免環境“悲劇”之悲,反而可能加劇環境“悲劇”之悲!

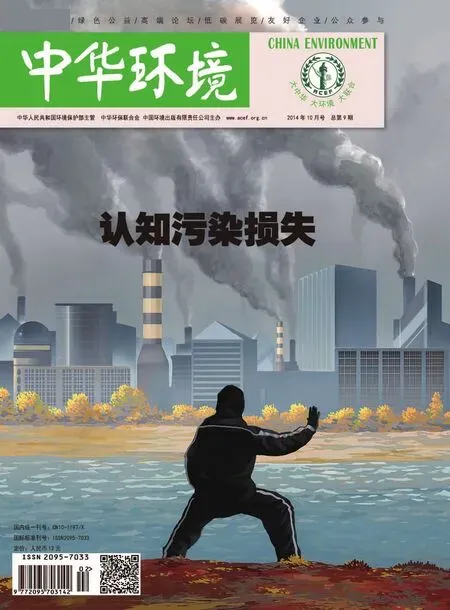

建立政府與公眾雙軌保護環境的機制,殊途同歸。昵圖/供圖