舊城區合流制排水系統改造策略分析

方鵬程

浙江華創設計有限公司福州分公司,福建 福州 350000

0 引言

目前,我國大部分城市的老城區面臨著嚴重的混合溢流污染問題,主要原因是排水管網設計重現期落后,雨污分流不徹底,硬質防滲面積大,地面改造難度大。在環保、持續發展成為主流的當下,如何使舊城區污水系統擁有理想的污水收集率,成為舊城區排水系統改造是否有成效的關鍵。以下就探討羅源縣舊城區排水系統的改造工程。

1 工程概況

羅源縣地處福州東北部,氣候濕潤且溫和,雨熱同期,全年最高溫度出現在7 月,最低溫度出現在1 月。舊城區內所產生污水,主要源于居民生活、公共建筑、工業與醫療,不同類型污水均有相應的排放標準對應。目前羅源縣污水處理廠進廠水質指標偏低。可大體推斷南溪及其它水系的截污管未達到預期目的,截流不徹底,城區污水60%以上溢流入內河水體,造成一方面進廠污水濃度偏低,而南溪等水質黑臭,污染嚴重。

2 舊城區排水現狀

2.1 水污染

羅源縣河網水系密布,大部分溪流流量小、流速緩,水環境容量小。受城市生活污水污染,城區內河南溪、護城河、中溪、溪尾溪水質較差,枯水期尤其嚴重,嚴重影響了兩岸居民的生活。目前污水處理工程尚在初步階段,形勢不容樂觀,特別是舊城區,其雨污混排的管網系統,需要花大力氣進行改造并完善,才能真正使污水得到更有效的處理。現階段,污水處理工程仍未由初期徹底轉化為中期,如何對合流排水進行改造,確保其發揮出應有功效,自然成為社會各界關注的焦點[1]。

2.2 現狀排水管溝系統

城區的雨水系統,由起步溪及南溪,劃分為三大片區,即南溪北片、南溪南片、起步溪東片。其中南溪北片是城區的大部所在,主要有:溪尾溪排水片區、東環路排水片區、岐陽排澇站排水片區等五個片區。本文以溪尾溪片為例,著重分析如下:

(1)溪尾溪承擔著司前路以西城區大部分排水功能,及北面、西面山洪的排放。主要走線為:羅西路→后張路→溪尾環路→東大路→川景小區,排入南溪,其中于職業中學處分出一路支流(護城河),向南排入南溪。

(2)存在問題:目前,溪尾溪沿岸兩側街道較窄,沿線生活污水均接入其中,另外溪尾溪承擔著重要的排水及排洪功能,常有澇水發生,是城區澇水比較嚴重的一個區段,周邊居民對此反應強烈。

3 排水系統改造策略

3.1 確立排水體制

對排水系統進行規劃的首要步驟,便是確定排水體制,這是因為排水體制與排水系統的聯系十分密切,涉及投資、施工和管理維護等。此外,排水體制所帶來影響,還向環境保護、城市規劃等領域進行了延伸。

本文項目采取的是截流式合流排水體制,《羅源縣城市總體規劃》中確定舊城區采用截流式合流制系統,新建城區采取雨、污分流制。規劃將此原則深化為舊城區近期采用過渡式截流式合流制,隨舊城改造逐步過渡為分流制。在此把過渡式分流制定義為按遠期污水量埋設污水干管,近期作截流干管用,隨城區建設逐步進行分流制改造。

改造流程:將截流井加設于排污口處,并對截流管進行建造,確保無論是晴天,還是雨天初期,生活污水及初期雨水,均會經由截流管、截流井,被輸送至相應的處理廠,待處理工作告一段落,再向水體進行排放[2]。

3.2 排水改造措施

(1)改造原則。考慮到近遠期結合的需求,本片區污水管網原則上相對獨立,同時兼顧遠期污水需求,重點解決溪尾溪以及下游南溪污染問題。

規劃污水管管徑原則上根據水力計算進行確定,當按計算所得的管徑小于最小管徑,則采用最小管徑。最小管徑按以下工況進行確定:a.當污水排水方向與地面豎向同坡時,按D300 控制;b.當污水排水方向與地面豎向反坡時,按D400 控制。

為便于平時維護管理,規劃污水管網原則上盡量減少穿越河道、道路等障礙物。

(2)改造布置。溪尾溪承擔著山泉水(雨水)和污水排除,混流不利于污水的截流。溪尾溪出水口斷面為8.0m×2.3m,出口渠底高程3.67m 低于主干管頂標高4.16 m。此處水面由2#橡膠壩控制在4.00m,高于出口渠底高程3.67m,故目前出口設置一低壩(帶手動閘門)防止河水倒灌。在南溪水位下降時,打開閘門將溪尾溪水排出。該節點做法不僅不利于溪尾溪污水的收集,而且影響行洪。露天段長度占全長2/5,暗渠段占3/5。

目前,溪尾溪的污水基本全部溢流到南溪,是造成南溪污染的主要污染源之一。對溪尾溪污水的截流改造可考慮采用以下兩個設計方案(如圖1、圖2 所示):

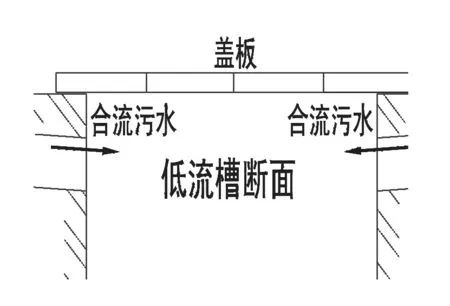

圖1 方案一“低流槽斷面”

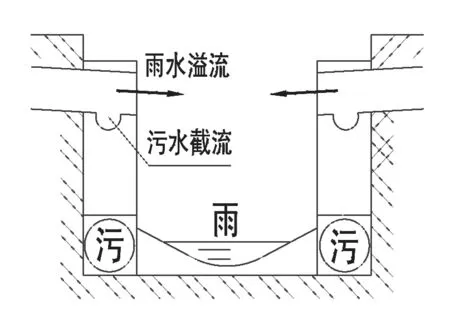

圖2 方案二“截流式合流制”

方案一:首先,在溪尾溪與護城河交匯處將晴天溪尾溪上游的山泉水從護城河分流到南溪,減少晴天山泉水與污水的混流比例,這樣既有利于溪尾溪出口的截流,又可提高溪尾溪截流污水的濃度;其二,為改善晴天溪尾溪的水力條件,將露天河段底部清淤并構建低流槽斷面,上覆蓋板,定時(1-2 次/d)引水沖淤,溪尾溪出口處截流至污水主干管。

方案二:舊縣法院上游露天河段居多,露天段渠底部兩側敷設污水管,將兩岸原有合流管截流。晴天兩側污水全部收集,雨天混流水部分收集,剩余溢流入河。河床截流管在舊縣法院上岸,沿東大路敷管至建行環島流入南溪。溪尾溪下游在“川景花園”內,做法同露天段。

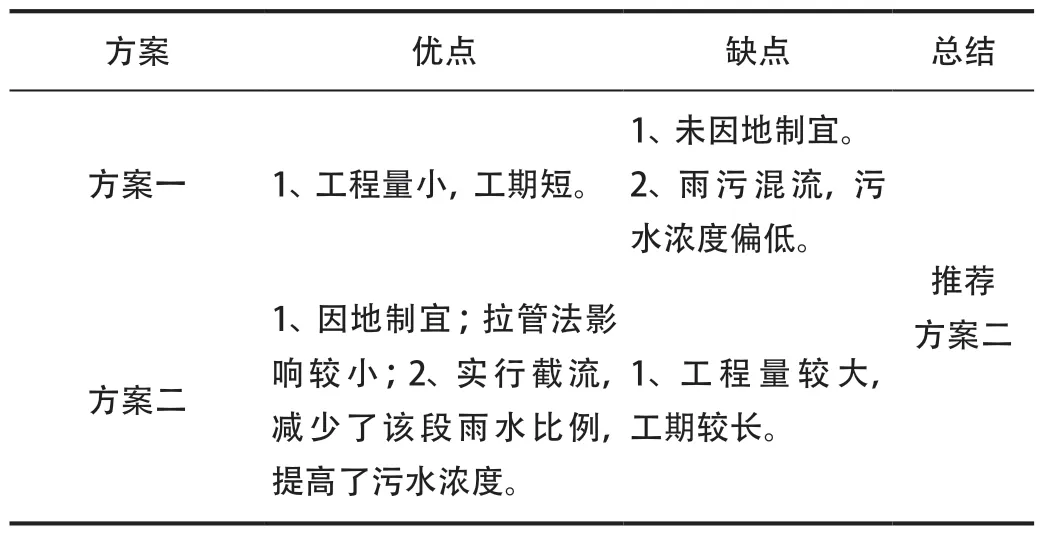

表1 溪尾溪改造方案比較

3.3 管網施工

目前,在改造排水管道方面,“出鏡率”較高的施工方法有三種,分別是:(1)管槽明挖。(2)拖拉管。(3)頂管。鑒于以上幾種埋管實施方案比較,此項目對截流污水管有需求的區域是沿河床底,對埋深不足3.5m 的管道而言,管槽開挖的難度普遍較小,成本也更低,若埋深超過3.5m,管槽開挖需要有關人員利用鋼板樁對其進行支護,垮塌等問題時有發生,不僅安全性無法得到保障,周圍地區所受影響也極大,此時,便應對非開挖技術加以運用。

4 改造效果

對舊城區排水系統進行改造是市政工程的核心項目,對相關工作加以落實所產生效益,主要分為社會效益、經濟效益。

(1)社會效益。改造排水系統與民生工程的聯系十分密切,隨著改造后系統被投入運行,污水污染給舊城區環境所帶來影響得到了顯著改善,投資環境、自然環境與理想狀態的差距不斷縮小,居民健康水平隨之提高,水體水資源所得到保護也更加全面。

(2)經濟效益。首先,使舊城區河流生態系統得以改善;其次,避免水污染給居民健康帶來損害的情況發生;最后,在解決污水出路問題的基礎上,優化水環境,提高土地價值,使舊城區擁有了發展經濟所需強大動力。

5 結論

由上文所敘述內容可知,對舊城區排水系統進行改造勢在必行,這不僅是城市發展所提出要求,還是社會進步所依托基礎。在開展此項工作時,有關人員應以舊城區現狀為依據,確保所擬定改造方案,可使潛在不足得到彌補,并為城市今后的發展助力。