紫杉醇聯合順鉑治療局部晚期宮頸癌29例臨床觀察

江西省修水縣第一人民醫院,江西 修水 332400

宮頸癌為一種常見的惡性腫瘤,該疾病的發病率逐漸呈現年輕化趨勢,嚴重影響女性患者的身體健康。本次研究中,采用紫杉醇聯合順鉑輔助化療治療局部晚期宮頸癌疾病,分析治療效果如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取我院從2013年2月到2014年4月收治的58例局部晚期宮頸癌患者,經確診均為Ⅰb-Ⅲb期,隨機分為兩組,對照組29例,年齡為23~55歲,平均年齡為(39±1.1)歲,病理類型為:腺癌19例,鱗癌10例。觀察組29例,年齡為24~58歲,平均年齡為(40±1.3)歲,病理類型:腺癌15例,鱗癌14例。比較分析兩組患者的一般臨床資料比較無統計學意義(P>0.05),可用于本次研究分析。

1.2 化療方案 觀察組術前先接受為期14dTP方案的新輔助化療治療,給予患者靜脈滴注紫杉醇(國藥準字H20063787 ,北京悅康藥業集團有限公司 )135~175mg/m2,連續用藥治療3h,結束后給予患者靜脈滴注順鉑(國藥準字H53021740,云南個舊生物藥業有限公司)50~75mg/m2,療程間隔時間20d。靜脈滴注紫杉醇前0.5h給予患者口服400mg西咪替丁(國藥準字H2020498,中美天津史克制藥有限公司),以及50mg苯海拉明(國藥準字H22025259,長春迪瑞制藥有限公司),滴注前12h以及6h給予患者口服20mg地塞米松(國藥準字H32020507,山東天福制藥廠),并注意治療時進行為期1h的心電監護,且術后同步實施放療治療。對照組患者采用手術方法治療,實施氣管插管全身麻醉,采用廣泛全子宮切除術+盆腔淋巴結清掃術治療。年輕患者,應注意最大程度保存生育功能,也可考慮保留一側卵巢,實施卵巢移位處理。

1.3 手術方案 觀察組術前化療后15~20d給予患者實施必要的手術治療,實施氣管插管全身麻醉,給予患者廣泛切除全子宮,清掃盆腔淋巴。對照組患者僅單純采用手術治療。

1.4 觀察指標以及療效判定 觀察兩組患者的治療效果以及不良反應情況。根據衛生部療效判定標準:完全緩解(CR):腫瘤完全消失且持續時間多于1個月;部分緩解(PR):腫瘤縮小大于50%,且維持時間大于1個月;穩定(SD),腫瘤縮小或增大情況小于25%,且無新病灶發生;進展(PD):腫瘤明顯增大大于25%或有新病灶出現。治療總有效率=CR+PR。并根據抗癌藥物的不良反應分級,分為Ⅰ-Ⅳ級[1]。

1.5 統計學分析 本次研究數據資料采用SPSS15.5統計軟件處理分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,組間比較為差異有統計學意義(P<0.05)。

2 結果

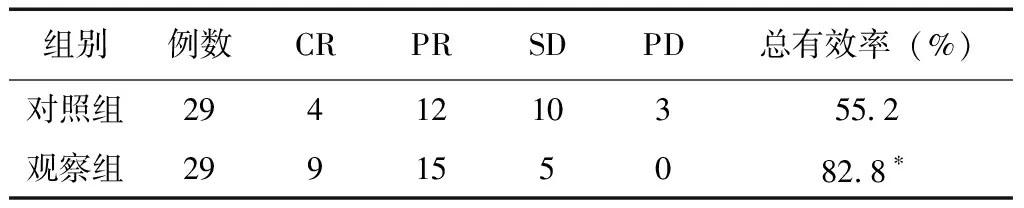

2.1 宮頸癌疾病的近期治療效果 統計對比兩組患者的宮頸癌疾病的近期治療效果,具體見表1。

表1 對比兩組患者宮頸癌疾病的近期治療效果(例)

注:與對照組比較,*P<0.05。

從本次研究中可以看出,觀察組患者的治療總有效率與對照組相比,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.2 不良反應情況 觀察組患者治療后,消化道反應Ⅰ級15例,Ⅱ級4例,Ⅲ級3例;骨髓抑制7例,給予患者對癥治療后不良反應情況消失。治療過程中發熱6例,測體溫為37.8~38.7℃,給予患者對癥治療2d后體溫恢復正常。

3 討論

宮頸癌疾病為一種常見多發婦科腫瘤,具有較高的發病率,是危及女性健康的第二大疾病。初期無明顯的臨床癥狀,待患者出現接觸性出血、陰道流血、惡病變時,已為晚期。局部晚期宮頸癌表現為病灶組織體積大,腹腔淋巴轉移率高,且因腫瘤組織乏氧細胞明顯增加,明顯降低放療的敏感性[2]。臨床主要采用手術以及放療治療,但在治療晚期局部宮頸癌以及早期巨塊型宮頸癌時,治療效果一般。隨著國內外對宮頸癌治療的不斷深入研究,越來越多重視化療治療效果,認為采用化療可有效降低腫瘤分期,還能減少亞臨床病灶的播散,可起到較好的縮小病灶作用,有效降低腫瘤負荷。新輔助化療可有效改善宮頸旁的浸潤情況,可有效縮小化療后局部縮小的腫瘤,有利于后期手術徹底根治病灶。在新輔助化療治療時,采用順鉑為基礎的聯合方案為應用最廣泛的治療方法。臨床研究表明,鉑類藥物是治療宮頸癌疾病的一種有效的化療方法。紫杉醇為一種細胞生長抑制劑,對解聚形成的游離小管可起到較好的抑制作用,增強破壞小管聚合形成的微管,可對腫瘤細胞生長起到較好的抑制作用。本次研究中,給予29例患者采用紫杉醇聯合順鉑輔助化療治療,治療總有效率為82.8%,術中可見宮頸腫瘤明顯縮小,且宮旁組織有明顯的松動,均能將病灶順利切除[2]。

綜上所述,給予局部晚期宮頸癌患者采用紫杉醇聯合順鉑輔助化療治療,近期療效顯著,不良反應比較輕微,手術根除效果良好,有利于患者身體健康的早日恢復。

[1]裴景華.紫杉醇聯合順鉑新輔助化療局部晚期宮頸癌的療效評估[J].中國基層醫藥,2013,20(20):3154-3155.

[2]何濤,李希聰,王焱.紫杉醇聯合順鉑對局部晚期宮頸癌的療效研究[J].實用婦產科雜志,2009,25(2):109-110.