勁松常青 歌無止境

游(日韋)之

“松竹梅”被稱為“歲寒三友”,松樹又以其耐嚴寒、抗風雪的頑強生命力居三友之首。當年外婆就是看著窗外一棵枝繁葉茂的小松樹,為剛出生的魏松取了這個簡潔而寓意深刻的名字。近一個甲子過去了,魏松如外婆所愿,成為世界歌劇舞臺上一棵成熟偉岸的勁松。

至恩摯情

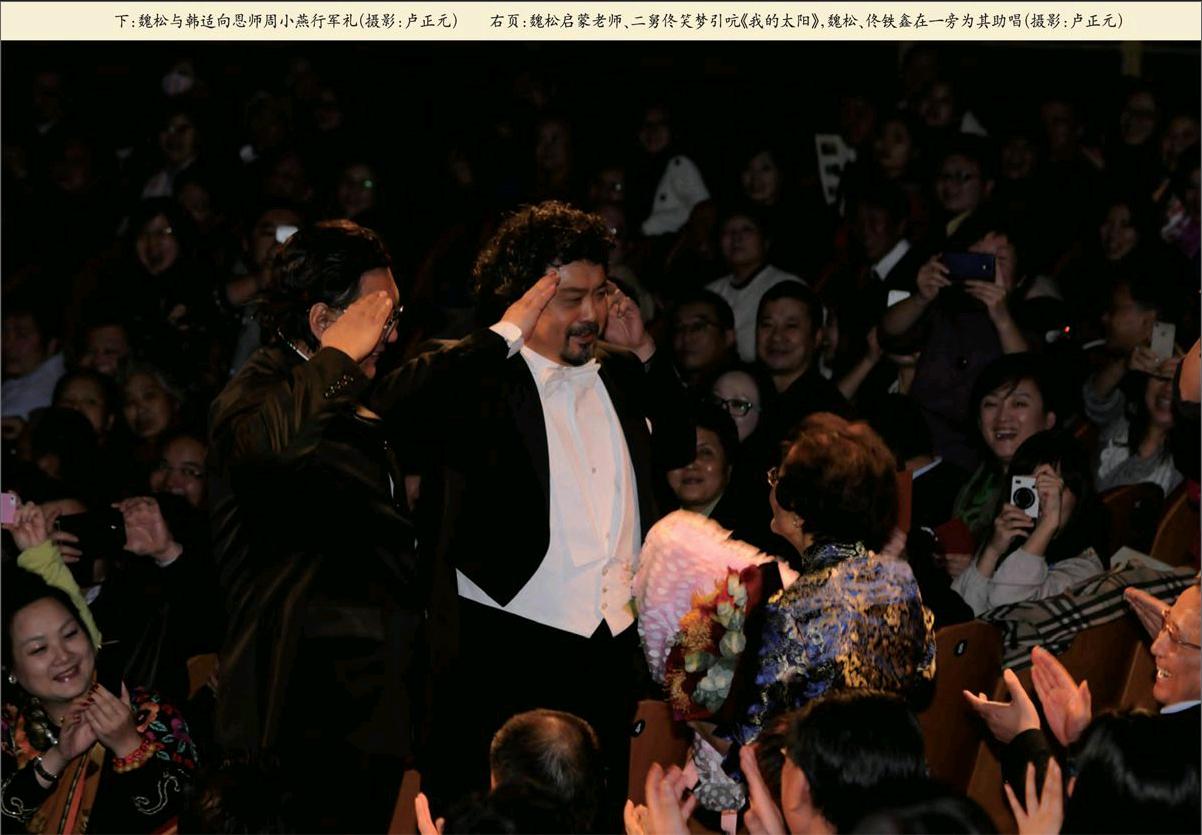

每個人都有18歲,對魏松來說,18歲不僅意味著長大成人,同時也意味著在人生最美好的年華與藝術結緣。在2013年12月8日晚的上海大劇院,當年由魏松首唱的《在十八歲生日晚會上》拉開了《不倦的歌者魏松藝術生涯40周年音樂會》的帷幕。時光在那一刻倒流了,魏松的恩師,著名聲樂教育家周小燕先生深情回憶著:“當年我從牛棚被帶到上音的教室,看到兩名解放軍在那里,就想難道我又犯了什么錯誤?沒想到這兩個解放軍‘啪地立正向我敬禮。”這兩個解放軍其中一位就是魏松。

這一標準的軍禮,開啟了魏松歌唱藝術之旅。40年的藝術生涯,從青澀到成熟,從默默無聞到家喻戶曉,一路走來不僅是鮮花、掌聲和歡呼,無數的艱辛、坎坷似乎更讓魏松難以忘懷。而恩師周小燕先生是他終生感恩銘記的人:“周先生在我藝術成長的道路上起了決定性作用,當時我一直被認為是男中音,但周先生聽了我的演唱后認為我是大號的男高音。這句話改變了我的藝術道路,因為對一個歌唱者來說聲音的定性至關重要。所以我特別感謝周先生!”但是,從男中音到男高音,魏松經歷了很多磨難,也為高音無法解決而痛苦猶豫彷徨過,每每到了堅持不下去的時候,周先生就會鼓勵他:“你樂感好、條件好,形象也好,又會演戲,你現在需要的只是時間,我相信你一定會成功!”

除了周先生,40年來,魏松最感激的還有自己的兩個舅舅。魏松的二舅佟笑夢是一名聲樂教育家,也是我國著名歌唱家佟鐵鑫的父親。在這次音樂會上,84歲高齡的佟老先生與兒子佟鐵鑫、外甥魏松合作演唱了《我的太陽》、《最美還是夕陽紅》,老人家不僅音色好,而且高音自如漂亮,84歲的年紀依然有著48歲的聲音。二舅不僅是魏松的啟蒙老師,而且在魏松的歌唱事業蒸蒸日上的時候,一再鼓勵他出國深造:“你一定要去國外,因為歐洲是歌劇的發源地,到那里你才會明白歌劇到底是怎么回事,否則就只能是井底之蛙!”

魏松決定自費出國留學的時候,已經是上海歌劇院歌劇團團長,且過了不惑之年。但他義無反顧地走出去了,當魏松重新回到中國舞臺上時,人們驚奇地發現,他同出國前判若兩人,無論聲音還是舞臺形象都邁上了一個全新的臺階!魏松明白,這些變化得益于巴黎高等師范學院杜瑪教授的訓練和指導,得益于自己的勤奮和努力,還有最重要的一點,那就是在巴黎時刻流淌著的文化藝術氣息的熏陶下,魏松的藝術感覺和藝術理念產生了質的飛躍。魏松的小舅原本也是一名音樂工作者,后改學醫學并去法國定居。留法期間,小舅不僅照顧魏松的吃住,而且經常開著車帶魏松去歌劇院聽歌劇、音樂會,參觀博物館。那些原汁原味的歌劇,那些有著歷史文化底蘊的博物館藏,都讓魏松流連忘返。經常地,魏松坐在香榭麗舍大街的咖啡館,看著來來往往的人流,仔細觀察“洋人們”的一舉一動、語言形體。所有這些潛移默化的積累,都成為日后魏松在舞臺上塑造各種角色的依據。魏松本人的形象就很洋氣,一頭自然的鬈發,加上舉手投足間流露出的“洋范兒”,讓他塑造的角色不論是卡瓦拉多西還是奧賽羅都令人信服。回國后,魏松出演的首部歌劇《鄉村騎士》大獲成功,國內外專家評論:“魏松的聲音高亢、明亮、優美、寬厚,且極富戲劇性,是真正的意大利男高音。”

魏松的小舅此次專程從法國飛到上海,祝賀外甥藝術生涯40周年,當魏松與上臺獻花的小舅擁抱的時候,佟門的血脈親情令臺下的觀眾感動不已。而夫妻、朋友、師兄弟妹之間深深的情誼也貫穿音樂會的始終。魏松說:“這40年來,我個人所取得的每一點成績,都離不開我的師長、家人、朋友和同事的支持鼓勵。這場音樂會就是一個親朋好友歡聚的大‘Party,我也想借這場音樂會表達對他們的感恩之情。”音樂會的嘉賓都是在工作生活當中與魏松有著千絲萬縷聯系的人。音樂會指揮,上海歌劇院藝術總監、著名指揮家張國勇和著名指揮家林友聲以及兩位主持人張民權、曉君,與魏松都是幾十年的同事和朋友。

也許王培玲不能算嘉賓,她是魏松的妻子,是魏松最親密的人,也是幾十年來站在魏松身后默默支持他的人。王培玲曾經是上海歌劇院合唱團里一位出色的女高音,原本在事業上可以有更好的發展,但是為了魏松和家庭,她放棄了很多。魏松不止一次地表示,自己對妻兒虧欠太多,這么多年,因為太忙碌,很少有時間陪在妻兒身邊。他曾經開玩笑:“嫁人可別嫁給我這樣的人。”

音樂會上,魏松夫妻同當年的戰友,如今在廣州戰士文工團工作的于雷、張桂琴夫婦聯袂演唱了《鴻雁》,這兩對北方的大雁如今都落戶南方,而他們兩對夫妻之間的緣分也是那么戲劇化。于雷說:“魏松和我當年是同時入伍,后來兩個人都準備結婚,那時住房緊張,部隊就將一間二十幾平米的房間用木板一隔兩半,一家一半。”條件雖然艱苦,但是兩家人的關系卻更親密了,雙方的友誼一直延續到了今天。

“魏大哥”是圈里人對魏松的稱呼,這個稱呼無關年齡大小,而是魏松為人真誠無私、做事豪爽仗義的體現。不久前,中國歌劇舞劇院的原創歌劇《紅河谷》要參加“十藝節”的匯演,魏松當時非常忙碌,本打算推掉演出,但是殷秀梅給魏松打電話:“魏大哥,你要是不能來,那我也不演了。”魏松一聽就急了,他知道為這部戲殷秀梅付出了很多,他不想讓朋友失望,于是魏松想方設法抽出時間參加了匯演。最終,歌劇《紅河谷》一舉斬獲“十藝節”上唯一的大獎。當殷秀梅聽說魏松要舉辦40周年音樂會,馬上主動請纓:“魏大哥的音樂會,我無論如何都要來。”

兩年前,戴玉強和莫華倫與魏松結緣“中國三高”,如今魏大哥的音樂會兄弟們自然要來捧場。莫華倫一曲唱罷,戴玉強在觀眾的歡呼聲中走上臺,卻沒有演唱,原來他因為嚴重感冒而失聲。雖不能唱,但依然趕來為魏大哥助陣,他沙啞著嗓子說:“與魏大哥合作這兩年,從他身上學到很多,他不僅是我的同行,還是我的師長。這兩年我一直納悶,他都快60了,High C依然那么漂亮!”

人們熟悉魏松的歌聲,但魏松唱京劇許多人還是第一次聽。上海京劇院大名鼎鼎的關棟天和史依弘與魏松是多年的朋友,此番與魏松合作了《沙家浜》中的著名選段《智斗》,兩位京劇名師的演唱自不必說,唱慣西洋歌劇的魏松飾唱的胡傳魁,字正腔圓,一板一眼,韻味十足,三人珠聯璧合,引來了觀眾陣陣熱烈的掌聲。用魏松的話講:“這是Opera與北京Opera的碰撞。”

上海音樂學院副院長廖昌永和聲樂教授方瓊與魏松師出同門,都是周小燕先生的弟子。廖昌永小魏松14歲,剛入校的時候經常“魏叔魏叔”地喊,魏松開玩笑:“隨著他的年齡不斷增長,而我又不老,慢慢地就從魏叔改口魏大哥了。”二人不僅是師兄弟,也合作過很多歌劇作品,在歌劇《茶花女》里,二人飾演父子,因此廖昌永同魏松打趣:“生活中你是我大哥,舞臺上你是我‘兒子。”

師妹方瓊還記得當年剛剛畢業時,與魏大哥一起下部隊演出:“我不熟悉上海的道路,所以帶路的任務就是魏大哥的。有時候遇上下大雨,我們兩人披著雨披,騎著自行車穿梭在上海的大街小巷,趕往演出現場。演一場只有15元。不過我們已經很滿足了,因為那時候工資只有幾十塊錢。”

音樂會上,魏松與廖昌永、方瓊合作演唱《我像雪花天上來》,就如歌中所唱:“你可知道雪花堅貞的向往……我的追求永遠不會改。”雪花的堅貞代表著魏松與朋友們真摯的情誼,也代表著魏松幾十年來對藝術執著的追求。

歌海徜徉

此次音樂會上,當魏松演唱歌劇《奧賽羅》中“神啊!你怎么讓我蒙羞”這首詠嘆調的時候,在舞臺正后方的投影幕上,魏松曾經飾演過的中外歌劇角色一一閃現——經典歌劇《圖蘭朵》、《托斯卡》、《卡門》、《茶花女》、《弄臣》、《蝴蝶夫人》、《葉甫蓋尼·奧涅金》、《鄉村騎士》……中國原創歌劇《仰天長嘯》、《巴黎的火炬》、《蒼原》、《楚霸王》、《夜半歌魂》、《霸王別姬》、《雷雨》、《江姐》、《紅河谷》……雖然沒有完全統計過,但印象中魏松應該是中國男高音里演出歌劇作品最多的人。

魏松是中國乃至亞洲唯一全本演出歌劇《奧賽羅》的男高音。奧賽羅這個角色非常難,不僅戲劇性強,同時還有著強烈的傾訴性。帕瓦羅蒂也僅僅只在錄音棚唱過選段,從未在舞臺上塑造過奧賽羅。魏松多次成功出演《奧賽羅》,奧賽羅也成為魏松最鐘情的歌劇角色之一。國際著名歌劇導演強卡洛·德·莫納科的父親馬里奧·德·莫納科是20世紀五六十年代著名的戲劇男高音,演出最多的就是《奧賽羅》,因此強卡洛有著很深的《奧賽羅》情結,被稱為“《奧賽羅》的衛道士”。與魏松合作之后,強卡洛評價魏松的演唱:“世界上有五個最好的奧賽羅,你就是其中之一,在你身上我看到了我父親的影子!”

魏松說:“我之所以喜歡奧賽羅這個角色,不僅是因為他的音域很有挑戰性,最重要的是這個角色戲劇性非常強。內心變化、形體表現很豐富,起伏非常大,演起來很過癮。”2014年魏松將在國家大劇院出演《丑角》,他說:“這部戲和《奧賽羅》一樣是我鐘愛的作品,而且非常適合我,同樣的,這部戲的戲劇性很強,難度也很大。我非常享受這些作品帶給我的那種再創作的體驗。”

作為歌劇表演藝術家,魏松對于歌劇有著獨到的見解:“歌劇是一門世界的藝術,中國發展歌劇,引進并演出西方經典歌劇作品是非常必要的。我認為,中國的歌劇演員在年輕的時候要多演西方經典歌劇,塑造適合自己聲音的角色。因為這些經典作品經過數百年的沉淀,已經非常成熟,演員排演的過程也是一個學習的過程。但這只是一方面,作為中國人,最終還是要用母語演唱。所以,我在演出西方經典歌劇作品的同時,對于中國原創歌劇,始終非常推崇并積極參與。”

魏松在中國歌劇里所塑造的角色同樣令人難忘。在歌劇《雷雨》中,魏松飾演周萍。當時很多人認為,魏松魁梧高大的形象同周萍這個白面書生相去甚遠,而魏松自己一開始也非常猶豫,最終他還是決定接受這個挑戰。為了在形象上更接近角色,他剃去了標志性的大胡子,發型也按照角色的要求進行了修剪。這些只是外在的,對于這個角色,魏松有自己的理解:“雖然我的外形可能與人們心目中的周萍有差距,但歌劇歸根結底是聲樂的藝術,所以,我就用聲音來塑造周萍。比如,在與不同的人物演對手戲的時候,我的聲音會展示出角色內心的變化。面對繁漪,我的演唱中體現了一種厭惡和煩躁,戲劇性強,生硬有力:而與四鳳在一起時,我的聲音就充滿了柔情和抒情的成分;一見到老爺,我就盡量將聲音壓低、放輕,充滿畏懼。”通過細心的揣摩和精心的塑造,最終,魏松所飾演的周萍獲得了觀眾的一致認可。

《紅河谷》中的藏族小伙格桑,高亢明亮的聲音,氣宇軒昂的形象,善良勇敢的品格,仿佛就是給魏松量身定做的:“孟衛東的音樂非常適合我的聲區,所以當我拿到譜子以后,在很短的時間里就全部唱下來了。”而中國歌劇舞劇院合唱團的演員們不會忘記,這位中國歌劇界的大腕在排練的過程中不僅沒有一點架子,而且總是毫無保留地指導年輕演員們的聲樂和表演。首輪演出結束,一位專家對魏松講:“是你讓這部戲真正立起來了。”

在魏松所出演的中國歌劇作品里,歌劇《蒼原》被拍成同名電影。歌劇《雷雨》、《紅河谷》均獲得政府最高獎文華獎。

2007年,魏松為趕赴外地演出,在去往浦東機場的路上遭遇車禍,臉上縫了50多針。魏松自嘲:“從那以后胡子剃不掉了。幸好我是男的,胡子能將疤痕遮住,要是女的,可就真的破相了。”車禍之后,魏松最關心的是嗓子有沒有受傷,經過全面檢查,確定只有臉部的外傷,魏松放心了。別人受傷縫針至少要五六天才能拆線,而魏松四天半就拆線了。醫生說:“魏松的生命力太強了。”而魏松的藝術生命力同樣頑強,拆線后的第19天,魏松就出現在了深圳音樂廳開幕的音樂會現場,按照之前的計劃安排,與郎朗合作演唱了數首中外歌曲。唱到最高音的時候,傷口竟然滲出了血。魏松卻顧不了這些,他看著臺下歡呼的觀眾,從心里感謝上蒼讓他重新回到了心愛的舞臺。

近兩年,魏松與戴玉強、莫華倫組成的“中國三高”頗受追捧。這也成為魏松藝術生涯充滿華彩的一筆。在世界三高因為帕瓦羅蒂的去世消失之后,曾經有人策劃“南魏北戴”,后來經過反復的商討,決定成立“中國三高”。那是2011年,當時“我們提出10年前‘世界三高走進中國,10年后‘中國三高走向世界!”“中國三高”的成立得到了北京市委宣傳部的大力支持,兩年過去了,如今,“中國三高”已經是北京市文化品牌,魏松、戴玉強、莫華倫也成為北京市的旅游形象大使。

“中國三高”如組建之初所愿,走向了世界。兩年間,先后在北京、香港、紐約、倫敦、愛丁堡、科隆等城市舉辦了數十場巡演,所到之處無不受到當地觀眾和媒體的追捧。在德國科隆演出時,每唱完一曲,觀眾都起立鼓掌,熱情空前!

2012年倫敦時間11月19日晚了點,英國皇家綜藝晚會百年紀念盛典在皇家阿爾伯特音樂廳拉開序幕,應主辦方邀請,“中國三高”成為首次登上這一舞臺的中國歌唱家。此次盛典百周年恰逢英女王登基60周年,伊麗莎白女王及丈夫菲利普親王、查爾斯王子夫婦、威廉王子夫婦等王室主要成員及社會各界名流云集現場,羅比·威廉姆斯、羅德·史都華、尼爾·戴蒙德、凱莉·米洛、席琳·迪翁等明星也紛紛亮相。整臺晚會由英國獨立電視臺(ITV)實況播出。多明戈親自為觀眾介紹“中國三高”:“我走遍了全世界,聽了許多好的聲音,但是在中國發現了這三位非常優秀的男高音,今天在這里把他們介紹給大家!”“中國三高”在晚會臨近高潮階段時登臺表演了《我的太陽》和安徽民歌《鳳陽花鼓》,在他們演唱《鳳陽花鼓》的時候,女王始終非常投入地跟著節奏打拍子。

“中國三高”的每一次演出,都會根據不同的觀眾群體安排不同的曲目。2013年5月,“中國三高”為首鋼的工人兄弟連演三場。演出場地在首鋼石景山廠區雄偉的高爐旁,音樂會也成為全球首個在工業遺址舉辦的大型實景音樂會。在這個占地8000平米,可容納500。人的露天劇場,“中國三高”與首鋼工人方陣聯袂演唱了《咱們工人有力量》、《我們走在大路上》、《年輕的朋友來相會》、《二十年后再相會》以及《團結就是力量》等10首最具代表性的工人題材歌曲。首鋼的工人們說:“以前總覺得這些大歌唱家離我們很遠,沒想到今天他們來到了我們家門口,專門演唱我們喜歡的歌,他們太棒啦!”

傳承思考

魏松是一位歌唱藝術家,同時還是一名院團管理者。擔任上海歌劇院院長以來,魏松考慮更多的是怎樣讓劇院健康有序地發展,如何讓中國的歌劇事業薪火傳承。

事實上,多年來,魏松一直致力于年輕人才的培養。本次音樂會嘉賓之一石倚潔就是魏松發現并極力提攜的一位優秀的青年男高音。10年前石倚潔就拜魏松為師,之后出國留學發展。如今石倚潔不僅在歐洲簽約不斷,在國內也是脫穎而出。不久前國家大劇院演出的歌劇《意大利女郎在阿爾及爾》,石倚潔作為國際組的一員,受到觀眾的歡迎。魏松對于弟子的成就異常欣慰:“看到他發展得那么好,我從心里為他高興!”

音樂會上,上海歌劇院男高音韓蓬在周小燕先生的見證下正式拜魏松為師。魏松說:“韓蓬這些年進步很快,也取得一些成績,下一步我要根據他的聲音特點,對他進行重點培養。”韓蓬只是魏松人才培養的一個代表,音樂會返場曲時,從上海歌劇院合唱團里精心挑選出的十位青年男高音登臺向觀眾匯報演唱,魏松親自介紹他們:“現在有一種說法,世界歌劇的希望在中國,我說中國歌劇的希望在上海,在上海歌劇院,在這些年輕的藝術家們身上!”

目前,“魏松藝術基金會”正在籌備中,順利的話,明年將開始正式啟動。這個基金會完全是非營利性質的,基金會的運作將遵循四個原則:一是致力于發展中國歌劇;二是培養中國歌劇人才;三是推動歌劇文化國際間的交流;四是定期開辦歌劇的培訓學校、大師班、舉辦歌劇比賽以及演出市場的培育。“我的目標是要選拔高精尖的人才,對于那些確實有才華的年輕人,我甚至可以免費教他們,讓他們不為錢所困,讓他們安心做一名藝術家。假如有一天我不能唱了,上海都沒有一個能接我班的人,那就是我的失職。”

談到目前中國歌劇的現狀,魏松很樂觀:“中國改革開放30多年,經濟發展迅猛,中國的聲樂教育也得到了飛速的發展。如今國際知名的聲樂大賽,往往都是中國人拿第一。現在有一種說法,最好的聲音不在中國就在韓國,西方的聲樂人才反而出現了斷層,從這一點上說,我對于中國的歌劇事業是充滿信心的!改革開放之初,中國的藝術家都把能到國外演出歌劇當成一種榮耀,如今,都是國外一流的歌唱家、指揮、導演到中國來尋求發展,我們成了選擇方,他們成了被選擇的對象。”

前不久,威爾第首部歌劇《阿蒂拉》作為上海大劇院重修之后的開幕演出,除了A組幾個主角是匈牙利的藝術家,其他主要角色和以及合唱、樂隊、舞美制作全部由上海歌劇院擔綱。著名指揮家丹尼爾·奧倫評價上海歌劇院合唱團“是世界一流的合唱團”,對樂隊更是贊賞有加:“我太喜歡你們了,你們是世界上最好的歌劇伴奏樂隊,你們年輕、敏感、對音樂有理解!”

原創也是魏松擔任上海歌劇院院長以來主抓的工作之一。反映著名聲樂教育家周小燕先生的歌劇《燕子之歌》推出后,其優美的音樂、動人的故事,受到了觀眾的好評和喜愛。2014年5月,《燕子之歌》還將登上國家大劇院的舞臺。魏松認為:“中國現在確實到了歌劇發展最好的時期,據不完全統計,僅2012年全國就有4了部原創歌劇先后投入創排。”

歌劇“東北行”,是上海歌劇院2013年一項重大的有影響的文化交流活動。魏松親自帶隊,2DO多人龐大的演出隊伍,5場歌劇《卡門》、9場魏松領銜的音樂會,橫跨東北8個城市,所到之處場場爆滿,一票難求。在這次巡演之前,上海歌劇院羅列出一系列歌劇劇目請東北方面選擇,歌劇《卡門》因為其熟悉程度高、好聽好看,而且描寫的是底層人的生活而被選中。魏松說:“這次東北行,最大的體會是,歌劇不是沒有市場,而是要看我們怎樣挖掘市場,要始終有一顆服務于市場和觀眾的心。只有這樣,歌劇才會真正走進普羅大眾。”

不可否認,目前中國歌劇發展當中依然存在著許多問題,而作為全國政協委員的魏松始終在深入思考并積極奔走呼吁。

首先,政府對于歌劇事業的重視和投入還是不夠。“同很多歐美國家和香港等地區相比,我們的政府投入只是人家的一個零頭。具體來講,比如在香港演出歌劇,演出方一晚上付出的場租費也就15000港幣,剩余的全部由政府補貼。而我們演出一場歌劇,一個小道具搬進劇場就開始收10倍于香港的場租費。而中國的劇場也有苦衷,因為很多劇場都是自收自支,它們靠場租吃飯。無形當中,演出票價就提高了。”魏松說:“與發達國家和地區比,我們的演出票價確實太高了,我們的收入是人家的十分之一,而我們的演出票價和人家相同。票價太高,也就制約了老百姓對劇場藝術的興趣,畢竟,你讓一個普通工薪家庭拿出月收入的五分之一甚至三分之一來看場演出是非常不現實的。”

對于此次音樂會的票價,有人建議魏松要貴一點,否則與身價不符。但魏松堅決不同意。他說:“我不能因為我的知名度就把票價定高,這么多年來,我一直呼吁票價要降下來,所以我必須身體力行。”這次音樂會,除了贊助商買走的VIP票,普通銷售票定價是80元、180元、280元,所有演出票在音樂會正式演出前的幾天就全部售罄。魏松說:“任何一個劇院都是用納稅人的錢蓋起來的,所有的劇院是人民的劇院,所以一定要讓人民進得起劇院。”

魏松認為,當前制約國內歌劇發展最主要的一個因素就是場團分離。“現在我們演一部歌劇,要用總票房的三分之二付場租,我們演出方只能拿到票房的三分之一,而這三分之一的票房收入遠遠不夠演出排練以及舞美制作的成本。因此,在國內演歌劇基本上是演一場虧一場。”而由于場團分離,也使得劇院無法制訂有計劃的、完整的演出季。“其實演出院團和劇場的關系就好比一個蝸牛,如果身子在南邊,殼在北邊,那身子一動就充滿危險,而殼離開了身子也就動不得了,最后兩者都失去了生存的能力。上海歌劇院因為沒有場地,所以很多演出計劃無法實施,更奢談制訂如歐美國家提前一年或兩年就能售票的演出季。現在國內除了國家大劇院,幾乎都是場團分離,而國家大劇院也因為其得天獨厚的優勢,成為目前國內唯一具有完整演出季的劇院。”

因此,政府給予歌劇等高雅藝術更多的、實實在在的補貼是改變目前歌劇發展困難最有效的方法。同時,魏松也強烈呼吁企業家們支持高雅藝術,魏松認為:“企業賺的錢來自社會,企業要有回饋社會的意識,所謂取之于民用之于民。美國的大企業投入文化事業已經形成一套成熟的機制,我們國家也應該在政策、稅收等方面給企業投資文化以更大的空間。”此次魏松藝術生涯40周年音樂會,就得到了眾誠保險和美躍雷克薩斯兩大公司的贊助。魏松在感謝它們的同時,也真誠地希望有更多的企業關注中國歌劇事業、文化藝術事業的發展。

年屆60的魏松看上去也就40多歲,問他保養的秘訣,魏松笑了:“我平時太忙了,絕大多數的時間都是在排練、演出,不排練的時候就看譜子,哪里顧得上保養。”不過魏松坦言,每次排練、演出,都是從頭到腳一身汗,無形中也是對身體最好的鍛煉。偶爾閑暇,魏松最樂于做的事情就是三五知己聚在一起,小酌幾杯,然后天南海北地聊:“聊天的過程也是靈感閃現的過程,我的很多想法就是在聊天當中產生的。人是群居動物,不能總是把自己封閉起來,只有和社會接觸,才會在藝術上有突破。”

音樂會上,魏松扶著84歲的佟老爺子說:“舅舅做了榜樣,所以我無論如何要唱到84歲啦!”張民權與魏松相約,魏松84歲的音樂會依然由他來主持!我想在座的觀眾也都對那一天充滿期盼。對魏松而言,40年并不是總結的時候,而是一個全新的開始。勁松常青,歌無止境,是祝愿,也是魏松藝術生涯最好的寫照!