六十年的詠嘆

古語說:六十而耳順,聲入心通,無所違逆,知之之至,不思而得也。作為中國西南部唯一以歌劇表演藝術為終身事業的專業文藝院團,重慶市歌劇院伴隨著新中國的成長也走過了它六十年的風雨歷程。回首過往,劇院傳承了中國優秀傳統文化與西方經典藝術薈萃而成的人文精神——藝術無限,用無數創作見證了國家從百廢待興到如今繁榮昌盛的歷史征程,記錄了一代代重慶歌劇人無私奉獻和堅守于高雅藝術事業發展與普及的艱苦歲月,使劇院成為了重慶乃至西南地區歌劇事業的見證者、建立者和引領者。

六十年

1953年,第一代重慶歌劇人懷著建設祖國的美好夢想聚集在重慶市渝中保安路的一家劇院里,他們以西南人民藝術劇院實驗歌劇團為前身,在中國的西南部,合并創立了中國歌劇新的策源地。60年來,劇院始終與國家、人民同呼吸、共命運。經過幾代藝術家的不懈努力,創作、改編、演出了歌劇作品近80部,其中原創作品40余部,觀眾超過1500萬人次,為重慶文化、中國歌劇的發展舉起了一面旗幟。

中國歌劇歷史有90年,重慶歌劇有70年,重慶市歌劇院60年,劇院的第一部原創歌劇《紅云崖》至今也有55年。這部作品不僅開啟了重慶市歌劇院的原創道路,更一改中國歌劇的面貌,讓歌劇藝術呈現出政治變化和時代境遷的應有態度。該劇還與中央歌劇院在重慶、北京兩地同時上演,又移植為電影等多種藝術形式,傳播久遠。

進入80年代這樣一個中華民族歷史上并不多見的變革期。歌劇作為一種外來經典藝術形式,也經歷了一場深刻的演變,這個令人振奮的過程在中國歌劇民族化的探索中得到了最充分的體現。而創作于1983年的歌劇《火把節》正是當時劇院在探索“民族化”過程中大膽而成功的嘗試。作品第一次借鑒了外國音樂劇樣式,賦予了中國歌劇載歌載舞的新面貌,獲得了一系列大獎和殊榮,被制作成獨立花車,參加了首都慶祝建國35周年游行,接受黨和國家領導人及全國人民的檢閱,光耀華表。

中國音樂劇萌芽和發展的90年代,也出現了《冰山情》、《神女峰》等多部音樂劇作品。“全球化”打開了隔絕各種文化的屏障,歌劇藝術作為中國盡快融入并參與國際社會的一種必要的文化手段和橋梁,實現了對外接軌并走向世界。在此背景下于1997年首演、2007年再版的歌劇《巫山神女》將民族音樂與大歌劇形式結合,更突破了地域的界限,集合了重慶和全國的創作力量,打造了重慶第一部浪漫主義的西洋大歌劇作品。獲得文化部“文華新劇目獎”、中宣部“五個一工程獎”、中國戲劇節“優秀劇目獎、優秀表演獎”以及“中國戲劇梅花表演獎”等獎項。

作為中國交響樂的搖籃,重慶于2007年發出了自己的聲音。在重慶市委、市政府的扶持下,劇院增掛成立了重慶第一個職業交響樂團——重慶交響樂團。它的成立放大了劇院作為重慶高雅藝術中堅力量的文化空間。幾年來,僅為重慶文化藝術實現“零”突破就有20余次:登上國家大劇院舞臺、以整團建制由文化部派訪北非、創辦首屆中國西部交響樂周、在中國上海國際藝術節上設立重慶周,獨立制作新創劇(曲)目就達9部(套),包括《長江》、《故鄉風情畫》、《太陽之子》等大型作品,讓重慶有了自己的總譜、主題和靈魂。

歌劇、交響樂互為經緯的事業線,此舉展示出劇院在劇目生產、隊伍建設上的規模化、活躍性,成為重慶建設文化強市的重要一極。

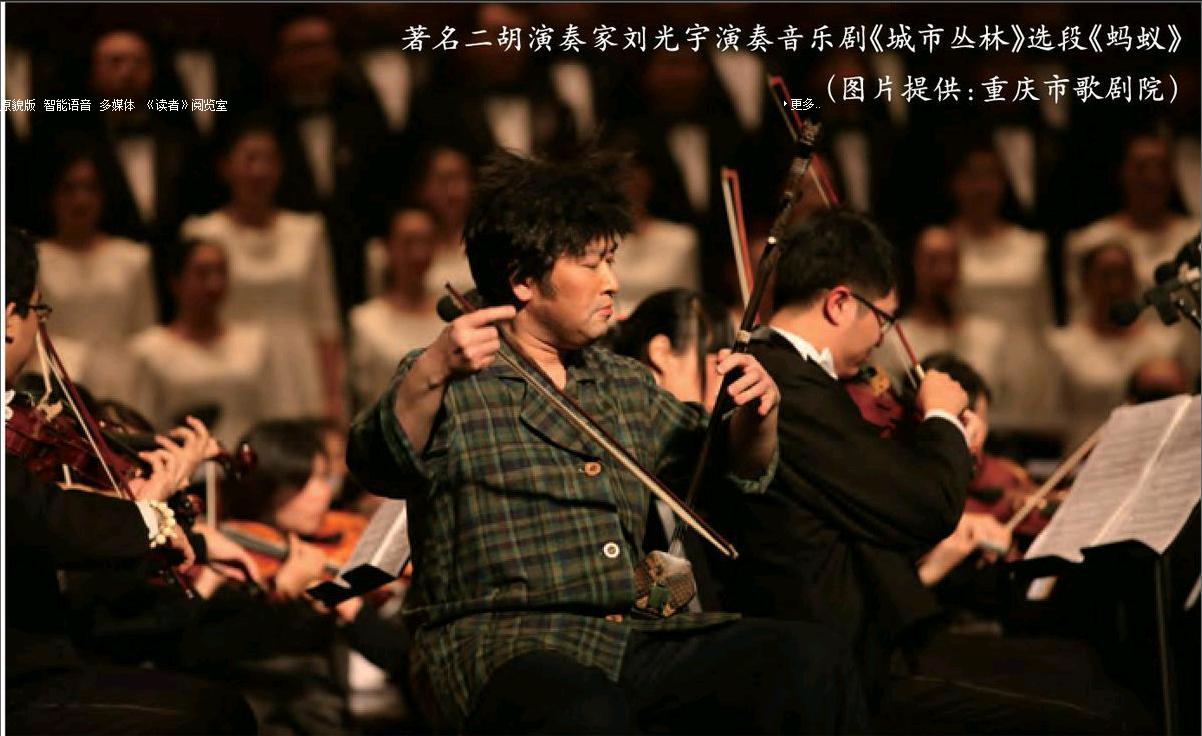

2010年,劇院出品、制作、首演的音樂劇《城市叢林》,是首部當代都市題材的現實主義音樂劇作品。在形式上,讓二胡成為該劇的主角,大膽地進行著“二胡戲劇化,戲劇二胡化”的努力,是音樂劇中國化,民族器樂推陳出新的有益嘗試。

2011年,大型歌劇《釣魚城》首演。這部歌劇表達了對人的尊嚴、平等以及幸福生活的追問,更是對民族團結、國家統一的現實守護。該劇在兩年間,完成演出近70場,連獲中宣部“五個一工程獎”,文化部國家舞臺藝術精品工程資助劇目獎,文化部“文華優秀劇目獎、劇作獎、作曲獎”及第十屆中國藝術節“優秀演員獎”,中國戲劇節優秀作曲獎、優秀演員獎,第四屆全國少數民族文藝會演“優秀劇目獎”及所有單項獎,中國少數民族戲劇“金孔雀大獎”等17項國家榮譽,形成全國影響。

第六十年

2013年,是重慶市歌劇院建院第六十個年頭。紀念,是為了再銘記、再集結、再出發,弄清我們“從哪里來,再到哪里去”。劇院用“走南闖北、由東到西”,“以演代慶”的方式,堅持著創新發展的戰略,以獨具特色的運作模式,追求著藝術效益與社會效益的統一。

北上國家大劇院歌劇節

歌劇《釣魚城》受邀參加國家大劇院2013歌劇節。文化部部長蔡武、副部長董偉等領導和專家出席并觀看了演出。演出還以“向關愛和拯救生命的人致敬!”為主題,攜手國家大劇院共同將當晚演出的全部票房悉數捐贈給雅安地震災區,此舉得到了廣大觀眾和社會各界的良好贊譽。

南下深圳大劇院文博會

音樂劇《城市叢林》作為文化部、商貿部主辦的第九屆中國(深圳)文博會藝術節壓軸大戲在深圳上演,是34臺高水準中外舞臺藝術精品參演劇目中唯一的音樂劇。著名二胡演奏家劉光宇作為劇中主演,將其精湛的二胡技藝進行了戲劇性展示,觀眾在經久不息的掌聲后發出贊嘆:“這樣的形式太有新意。”

東赴山東第十屆中國藝術節、蘇州中國戲劇節

歌劇《釣魚城》參加第十屆中國藝術節后,又轉戰蘇州參加第十三屆中國戲劇節的演出。全體演職人員為了劇目整體呈現得精益求精,不顧舟車勞頓毅然堅持合成排練到凌晨2點。最終獲得第十四屆文華獎優秀劇目獎、劇作獎、音樂創作(作曲)獎、第十屆中國藝術節優秀表演獎和中國戲劇節劇目獎、作曲獎和優秀演員獎。

西至寧夏第二屆中國西部交響樂周

作為中國西部交響樂周的創立者之一,重慶交響樂團也受邀第二屆中國西部交響樂周在寧夏人民會堂演出,70余名藝術家在著名指揮家姜金一執棒下,演繹了《被出賣的新嫁娘》、《羅密歐與朱麗葉》等中外經典名曲,特別是樂團與著名二胡演奏家劉光宇演奏的具有重慶元素的《紅梅隨想》、充滿陜北風情的《蘭花花敘事曲》更讓觀眾欲罷不能。

“十個一”重慶收官

六十年的詠嘆、六十年的發展,還是得益于養育這份崇高事業的巴山渝水。在建院六十年之際,劇院推出了“十個一”系列紀念活動,即一系列全年145場統一冠名演出、一場青年藝術骨干《車璐個人獨唱音樂會》、一套《藝術無限》院刊的主題連載、一次“貢獻歌劇事業60年”建院進院的老同志榮譽頒發、一場四代藝術家座談會、一本《重慶市歌劇院60年文論選集》的隆重出版、一場60年的著作巡禮展、一次“革命人永遠是年輕”的主題活動、一系列國內主流媒體的宣傳、一場《詠嘆春秋——GO年藝術巡禮》音樂會。

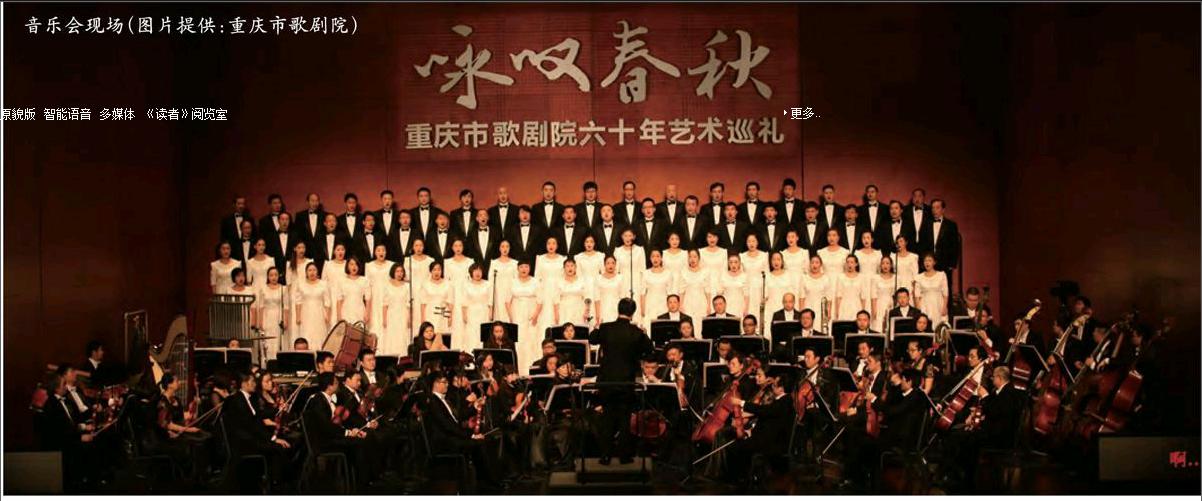

特別是2013年12月6日在重慶大劇院舉行的“詠嘆春秋——60年藝術巡禮”音樂會。特邀中國音樂家協會副主席、上海歌劇院音樂總監張國勇先生擔任指揮。整場音樂會以時間為線索,分為“追根溯源”、“應勢而生”、“薪火相傳”三個篇章集中呈現了劇院各個時期的代表作。匯集劇院獨奏家、獨唱演員和近200名演職人員的傾情演出,達到歷史之盛。

下一個六十年

重慶市歌劇院的夢想就是要讓具有意識形態屬性的高雅藝術在新時期“中國夢”建設的偉大征程中發揮它的重大作用。這一部部隨歷史脈搏而動、為時代而歌的作品,無不蘊藏著六十年不變的信仰。

藝術無限——人的精神就能無限,創作就能無限。劇院將以“重慶特征、中國氣派、國際水準”為目標,以“出人、出戲、出精彩”為任務,以“關注人的深度精神活動”為創作原則,為歌劇這一世界先進文化形態在巴渝文化的土壤中培植出新的綠洲而奮斗,為期待和創造重慶市歌劇院新一輪的甲子迸發而喝彩。