建筑信息模型(BIM)技術在城市軌道交通項目管理中的應用與探索

蔡 蔚

(上海軌道交通十三號線發展有限公司,200070,上海∥高級工程師)

0 概述

建筑信息模型(Building Information Modeling,簡為BIM),是在計算機輔助設計技術基礎上發展起來的三維信息集成技術,是對工程物理信息和功能信息的數字化承載和可視化表達。美國國家標準NBIMS對BIM的定義分為3個部分:BIM是一個設施(建設項目)物理和功能特性的數字表達;BIM是一個共享的知識資源,是一個分享有關這個設施的信息,為該設施從建設到拆除的全生命周期中的所有決策提供可靠依據的過程;在項目不同的階段,不同利益相關方通過在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自職責的協同作業。

在我國,BIM技術早期只是應用于一些大型標志性建筑項目,除應用于上海最高的摩天大樓“上海中心”外,在上海世博會的一些場館也有所應用。2011年5月,住房和城鄉建設部發布的《2011—2015建筑業信息化發展綱要》中明確指出:“推進BIM技術從設計階段向施工階段的應用延伸,降低信息傳遞過程中的衰減;研究基于BIM技術的4D項目管理信息系統在大型復雜工程施工過程中的應用,實現對建筑工程有效的可視化管理”等。可以說,該綱要的頒布拉開了BIM技術在我國建筑行業全面推進的序幕。

2011年底,BIM技術在上海軌道交通13號線一期工程中開始嘗試性應用。其最初目的在于輔助解決車站設備安裝過程中的“錯、漏、碰、缺”問題。此技術得到有效驗證后,開始應用于城市軌道交通項目管理的全過程。2012年底,上海軌道交通13號線一期工程西段通車時全線已經建立了完備的BIM模型。在上海軌道交通新一輪項目建設中,建設單位正在對BIM技術進行全面推廣和開發,希望能在3D模型的基礎上加載更多有效的管理信息和措施,并更好地服務于工程籌劃、投資控制、施工組織、設備維護等領域。

1 BIM技術在城市軌道交通項目管理中的應用

1.1 動態籌劃及資源管理

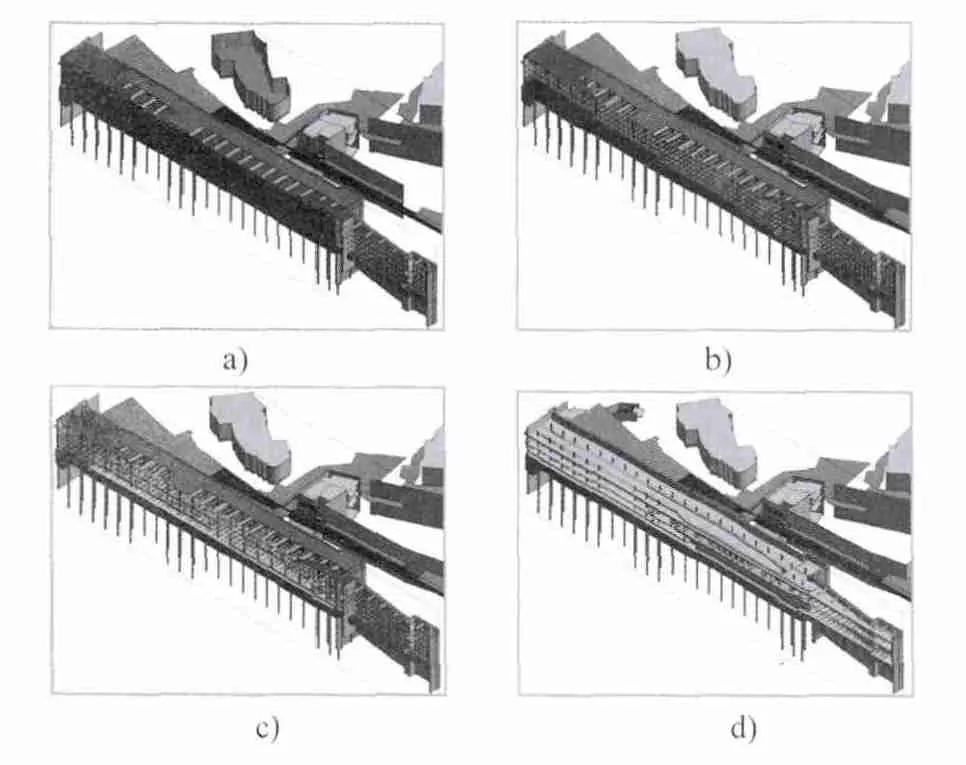

工程籌劃是城市軌道交通項目管理中最為重要的環節之一。常規的籌劃采用橫道圖或者網絡圖等二維平面方法表達,無法詳盡地表達構件的空間信息以及具體構件在施工上的邏輯關系。BIM技術的出現解決了工程的三維可視化問題,在3D模型中可根據每個工序的施工周期為每個構件賦予時間參數,將每個構件的施工起止時間及持續時間作為屬性與模型關聯;在此基礎上賦予每個構件與先導工序和后續工序的邏輯關系,進而形成4D建筑信息模型。利用4D建筑信息模型可以對施工方案進行實時、交互的虛擬建造(Virtual Construction),進而對已有的施工方案進行校核和優化,避免和減少返工以及資源浪費的現象。相對于傳統的施工籌劃編制方法而言,此法更加精準有效。圖1為某車站虛擬建造示意圖。

圖1 某車站虛擬建造示意圖

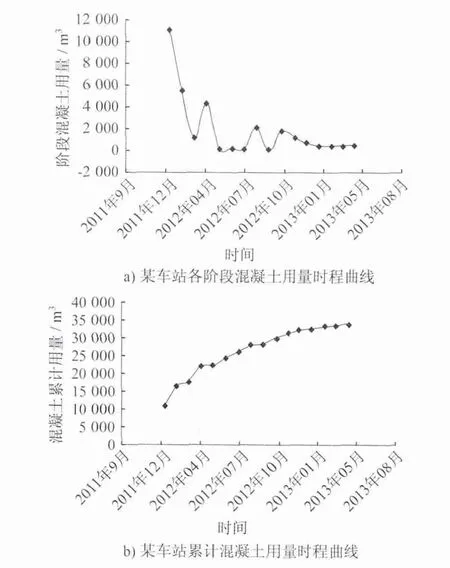

4D建筑信息模型的另一個重要用途是進行施工資源的動態管理。在既有的4D建筑信息模型的基礎上,自動計算各個時間節點的工程量,并將施工方案中的人員、設備材料與工程量相關聯。根據動態工程籌劃,可以給出施工資源需求的歷時曲線,進度計劃中任意時間節點的施工資源需求量也都可以自動生成。在施工過程中,項目管理人員可以清楚地掌握項目各階段的資源用量以及累計資源用量,合理制定施工人員使用安排、材料資源采購和進場等事項。圖2為某車站各階段的混凝土用量以及累計混凝土用量時程曲線。

圖2 某車站各階段的混凝土用量以及累計混凝土用量時程曲線

1.2 投資控制

BIM技術同樣可以為項目投資控制提供有效的手段。相對于以往的造價分析工作而言,其在工程量計算方面有著無可替代的強大功能。BIM模型中主要包含構件的幾何信息,通過添加構件的物理信息,如材質(混凝土標號、鋼筋等級等),并對構件按照招標清單進行分類,即可實現對構件的工程量計算。通過計算每一個構件的工程量,然后對所有構件的工程量進行匯總即可得到最終的工程量。因此,對于最終的工程量清單中的每一項工程量,都可以追溯到BIM模型中的每一個構件。預算人員可以清楚地知道每一項工程量的來源,并能在三維模型中找到對應的構件,從而對工程量的計算進行校核,能大大提高工程量計算的精度,從而降低投資控制的風險。通過將BIM技術的工程量計算與工程施工進度計劃進行關聯,可實時計算工程量。一旦工程發生變更,模型將自動重新生成新的工程量清單,改變了傳統方法中在投資控制決策之后才能算出工程量的缺點,在施工實施之前就能計算出工程量,因而可以作為投資控制的決策依據。在實際應用中,還能對從招投標階段開始一直到工程竣工的全過程進行投資控制,將任意時間節點的工程造價與招投標階段的投資目標進行對比,必要時采取相應的工程措施,將工程造價控制在投資上限以內,降低工程投資的風險。

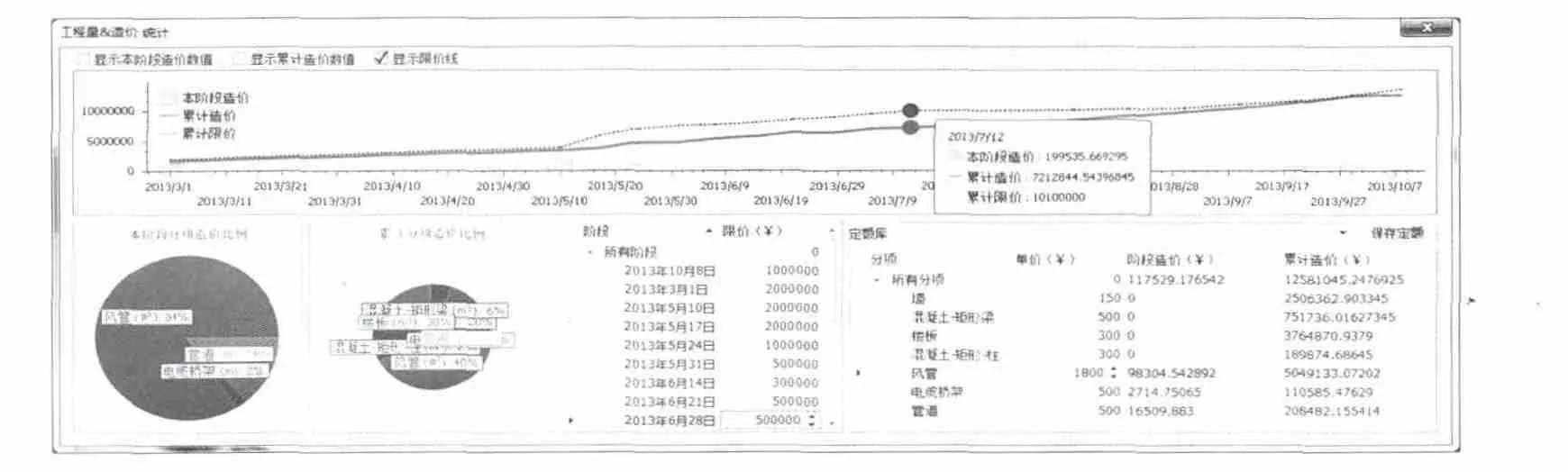

在上海軌道交通13線某車站從招投標到工程竣工的整個過程中,將BIM技術引入到了車站的投資控制管理中,解決了工程量的精準計算、工程量可溯源、動態投資控制等問題;對于施工過程中的任何工程變更都能在施工前完成評估,并做出相應的投資決策,將工程造價始終控制在投資目標上限以內,大大降低了投資風險。圖3為該車站工程造價與投資目標隨時間變化的對照圖。圖3的兩條曲線中,較細的虛線表示不同階段的投資目標值,較粗的線表示不同階段車站的工程造價。圖3下方是上方時間節點相應的工程量統計,相關管理人員可以據此進行投資控制。

圖3 某車站工程造價與投資目標對照圖

1.3 流程再造

據統計,在我國現階段建筑施工中大約70%的“碰撞錯誤”都源于設計方面的疏忽,而這些錯誤一般是到了施工或后續階段才被發現并進行修正。如此一來就造成了建筑資源的大量浪費。究其原因,主要是因為缺乏有效的檢驗手段,僅以檢查圖紙是否合理來確定其實施可行性如何。城市軌道交通工程中,在車站狹小的空間內同時分布有十幾個系統,而在圖紙上各個系統又單獨成圖,僅以系統接口提資的方式與其余系統協調,并在此基礎上進行系統綜合。因此,基于平面圖紙的設計協同缺陷成為系統“錯、漏、碰、缺”的主要來源。目前,在城市軌道交通工程的施工階段,工程人員往往直接按照施工圖進行施工;如在施工過程中碰到沖突即停下來修改方案,然后再返工。這會造成資源浪費、工期拖延和成本增加等問題。

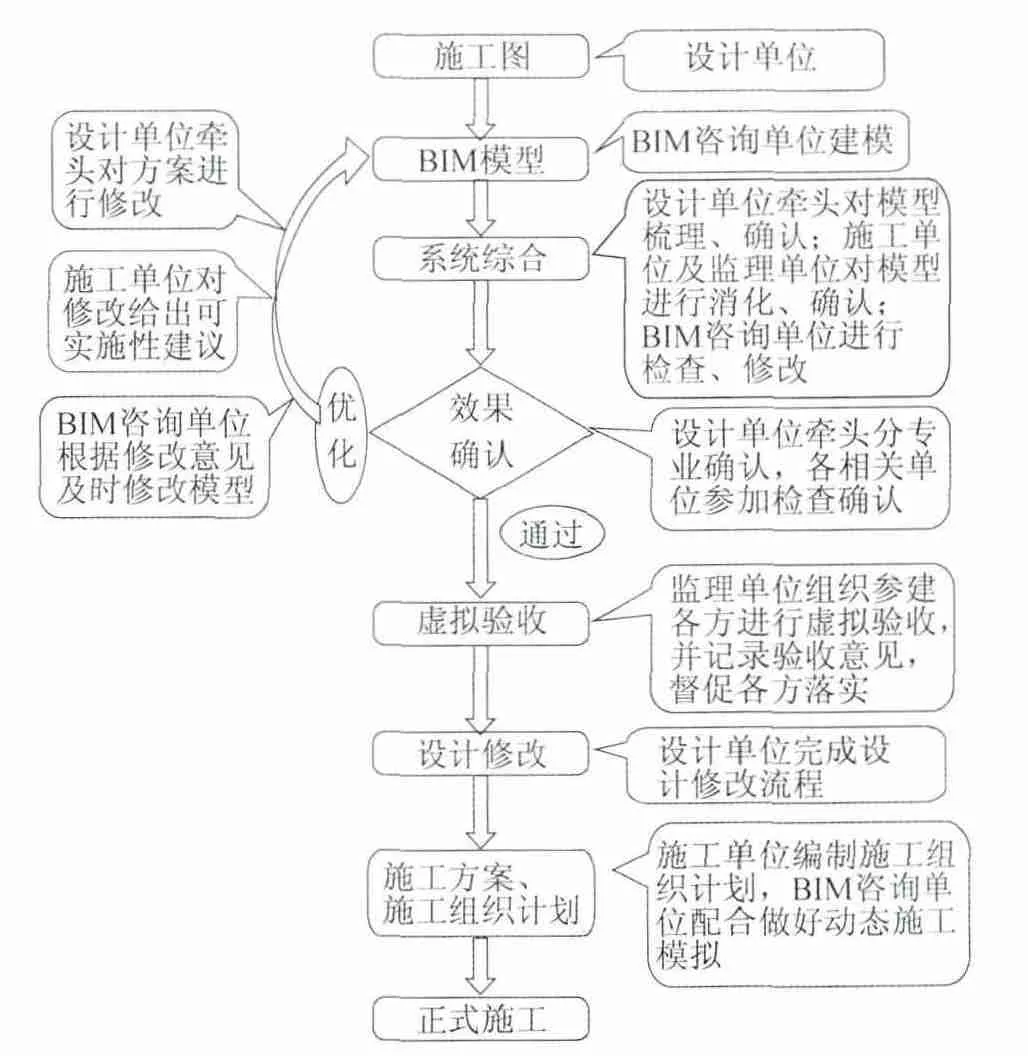

利用BIM技術,可以對傳統的管理工作進行流程再造。如圖4所示,在設計單位施工圖出圖到正式施工之前,BIM咨詢單位依據施工圖紙進行建模,此后由設計、施工、監理各方共同參與,進行虛擬建造、虛擬驗收,并據此對施工方案進行修改,直至施工方案達到最優,最后編制詳細的施工組織計劃進行正式施工。以上正式施工之前的一系列工作均在模型中完成,將施工中可能出現的問題提前暴露并予以解決,以大大降低正式施工時出現問題的可能性,從而節約成本、縮短工期。在上海市軌道交通13號線自然博物館站的施工中,基于BIM技術進行流程再造,不斷地優化施工方案,最終將計劃需要12個月完成的工作量在8個月內就提前完成,大幅降低了成本。

圖4 車站施工流程再造框架圖

1.4 全生命周期設備維護

伴隨著上海軌道交通13號線一期西段工程于2012年底建成通車,又開始了基于BIM技術的全生命周期數字化設備維護平臺的探索和建設。基于BIM系統平臺基礎上針對城市軌道交通資產設備維保需求進行二次開發,建立數字化城市軌道交通設施維護管理平臺,對于提高城市軌道交通設備維護管理水平、建立全生命周期的城市軌道交通維保體系具有重要意義。

首先,在竣工模型的基礎上,根據既有的軌道交通資產管理規范進行二次開發,將軌道交通資產管理信息與模型信息相關聯,可以在模型中查詢產品狀態、圖紙信息、維養信息等,建立數字化的資產信息平臺。在此基礎上,通過模糊搜索技術,還可進一步研究各類資產設備的三維可視化搜索定位、信息即時查詢、與現有管理系統的數據接口研究,實現智能化的資產管理。

其次,結合運營維護需求對既有的工務、通信信號、供電等專業分公司的流程進行梳理,在數字化管理平臺中嵌入各設備的維護需求,通過多種方式對維護任務預先提示,定期生成維護清單并通過多種方式下發。在此基礎上,可以建立設施設備的維護記錄檔案(病歷卡),將現場的維修照片、視頻及語音文字等與設備相關聯,實現設施設備的全生命周期的維護記錄可視化管理。

2 結語

綜上所述,無論是建設實施過程中的動態籌劃、資源管理、投資控制和流程再造,還是項目全生命周期的資產管理和設備維護,BIM技術在城市軌道交通項目管理的多個領域都開始取得顯著的成效,具有廣泛的應用前景。筆者認為,BIM技術在為城市軌道交通項目管理工作提供新型信息化手段的同時,更為重要的是為城市軌道交通項目管理創新創造了新的機遇。伴隨著BIM技術在城市軌道交通項目管理工作中的進一步應用與探索,在項目管理實踐中還需重點推進落實兩個方面的工作。

(1)開展BIM技術的應用標準研究。就BIM技術來說,首要的問題是建模,而建模就必須要解決好BIM技術的應用標準問題。簡單地說,BIM技術應用標準可以歸納為兩個層面:一是面向用戶的交付標準,就城市軌道交通來說就是符合城市軌道交通全生命周期項目管理需求的數據粒度和信息內容,包括構件單元、設施設備和相應的維修養護數據;二是面向設計協同的數據交換標準,就城市軌道交通而言涉及到不同設計階段和不同專業的數據標準和接口,包括在不同的設計單位間如何建立統一的族群單元交互平臺,以及如何在該平臺上重塑設計流程以實現真正意義上的3D協同設計。該項工作目前仍在研究探索中。清華大學牽頭的課題中也在進行類似的研究工作。上海軌道交通13號線一期西段工程的探索實踐是在各家設計單位提供的二維圖紙基礎上重新建立BIM模型,然后基于BIM技術進行二次開發以實現前述的項目管理功能。目前的這一應用水平,距離BIM技術研發的初衷還有相當的差距。因此,要加快推進城市軌道交通項目管理中的BIM技術應用標準研究工作,從設計源頭突破BIM技術應用實踐中的協同性和功能性的瓶頸,從根本上解決BIM技術的可操作性和適用性問題。

(2)從3D向ND拓展。這一提法是由中國建筑學會工程管理研究分會理事長丁烈云先生在2012年的“城市發展與工程管理——轉型·變革·創新”國際學術研討會上提出的。按照丁先生的提法,中國的BIM技術應用還有很大的空間待挖掘,BIM技術應用就是3D到ND的過程,而實現ND的關鍵則在于構建相應的管理模型。總體上看,在城市軌道交通領域,BIM技術從3D向ND拓展可以從建設管理和運營管理兩個方面進行。在建設管理方面,可以探索動態籌劃、資源管理、投資控制和流程再造等維度;在運營管理方面,可以探索資產管理、設備維護、災情模擬、應急疏散、能耗分析等維度。根據BIM技術在城市軌道交通項目管理中的實踐,筆者認為:BIM技術的實現基礎是3D數據模型,本質是城市軌道交通工程項目的數字化;從3D向ND拓展就是基于數字化模型的管理能力開發,每一個維度的建設都是BIM技術強大的內含功能的釋放。這也正是BIM技術的價值和魅力所在。

[1]李建成.BIM 概述[J].時代建筑,2013(2):10.

[2]何關培.BIM和BIM 相關軟件[J].土木建筑工程信息技術,2010,2(4):110.

[3]張利,石毅.虛擬建造技術應用實踐和研究開發展望[J].工業建筑,2003(11):49.

[4]范喆,張建平.基于BIM 技術的施工階段4D資源動態管理[D].北京:清華大學,2010.

[5]張樹捷.BIM在工程造價管理中的應用研究[J].建筑經濟,2012(2):20.

[6]王青薇,張建平.基于BIM的工程投資控制研究[J].工業建筑,2011(41):1016.