基于變異系數的四川省財政轉移支付均等化效應分析

付志宇 羅 成

(西南財經大學,成都 611130)

一、四川省經濟發展狀況及轉移支付制度格局

四川省作為西部經濟發展高地,省內共有18個地級市和3個自治州,東西跨度大,人口分布不均勻,地區間經濟發展水平也有一定的差距。尤其是川西3個自治州由于地域偏僻,少數民族人口眾多,經濟發展落后,造成川東城市和川西自治州的差距尤為明顯。為了縮小地區之間的這種橫向差距,財政轉移支付成了很重要的一項經濟政策。四川省每年對于川內各市及自治州的轉移支付力度逐漸加大,但是否達到均等化效應和實現縮小地區間差距的作用,是本文研究的重點。

在分析之前,本文先引入財政自給系數。財政自給系數是地方的一般預算收入與財政支出的比值,它反映了一個地方的區域經濟是否能達到自我滿足和發展,是衡量地方經濟初始發展的一個重要指標。通常來說,該比值越高,表明該地區的自我發展能力越高。2001年—2011年全省21個市及自治州的財政自給系數如表1。

由表1可以看出,全省的財政自給系數處于0.20-0.45之間,最高為2001年時的0.44,最低時為2008年和2009年的0.28。具體看川內每個市州,成都市每年都維持在0.60-0.80之間,最高為2007年的0.80,其財政自給系數一直處于全省最高水平,遠遠領先于其他地級市和自治州。川西的甘孜藏族自治州,涼山彝族自治州和阿壩藏族羌族自治州這3個自治州的財政自給系數一直處于全省比較低的水平,尤其又以甘孜藏族自治州為代表,其財政自給系數歷年都處于0.10左右,遠遠低于全省平均水平,也基本同比低于另兩個自治州,處于全省最低水平。全省中部和東部地區的地級市,除廣元市外其余的財政自給系數基本都處于全省平均水平,且隨歷年全省財政自給系數波動,有很好的均等性。

從財政自給系數我們可以看出,川東和川中地區的地級市發展較均衡,成都市作為省會城市財政系數最高,發展較快。而川西3個自治州發展相對落后于川東城市,處于全省較低水平,地區間經濟發展差距明顯,財政轉移支付應該對川西地區給予一定的重視。

二、研究方法的選擇和變異系數的基本介紹

從根本上說,轉移支付均等化效果是以各個地區居民享受的均等公共服務和產品來衡量的,但這一指標難以量化。前面給出的財政自給系數又難以全面準確反映實際狀況。從轉移支付均等化的效果衡量來看,通常有泰爾指數,變異系數和基尼系數等指標,也可通過面板數據模型衡量。本文選擇通過對比轉移支付前后人均財力標準差的變化來衡量轉移支付均等化的效果,該方法比較明晰地反映整個四川地區接受轉移支付的效果,同時也避免了基尼系數只對中等收入敏感這一問題,因此我們選擇變異系數這一衡量指標。

表1 四川省全省及各地歷年財政自給系數表①由于篇幅有限,只給出表格的一部分。如需要,請與作者直接聯系。

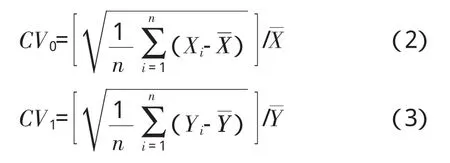

財政轉移支付變異系數是指獲得財政轉移支付前后人均財力的標準差與獲得財政轉移支付前后人均財力的均值的比值,用公式表示為:

其中,CV表示變異系數,σ為標準差,X為均值。變異系數是反映數據離散程度的絕對值,其數據大小不僅受變量值離散程度的影響,而且還受變量值平均水平大小的影響。一般來說,變量值平均水平高,其離散程度的測度值也大,反之越小。

由于要比較轉移支付的均等化效果,因此需要財政轉移支付前的變異系數和財政轉移支付后的變異系數。在這里面,本文以地方一般財政預算收入和該地方的人口比值作為該地方的人均收入,也就是看做轉移支付前的人均收入。同時本文以地方財政支出和該地方的人口比值作為人均支出,也就是轉移支付后的人均收入,從而本文得到財政轉移支付變異系數的對應公式:

對于該公式需做出的說明如下:CV0和CV1分別表示轉移支付前后的人均財力差異的變異系數;X和Y分別表示轉移支付前后的人均財力水平;由于四川省的18個地級市和3個自治州均在樣本內,所以公式中我們除以n而不是n-1;此處樣本容量即是總體容量;同時在這個地方,本文采用以下三種方法比較均等化效果。

(1)轉移支付前后人均財力變異系數的差值,即CV0-CV1。該差值是衡量一個變異系數的跨度問題,無固定取值區間。在人均財力變異系數一定的情況下,若轉移支付效果顯著,即轉移支付后的標準差變小,同時人均財力變大,則會相應減小CV1的值,對應差值越大。

(2)轉移支付前后人均財力變異系數的比值,即CV1/CV0。在轉移支付之前的人均財力變異系數CV0一定的情況下,若轉移支付效果明顯,則轉移支付后的CV1變小,相應地也就是說比值會減小。同時比值越趨近于0,說明財政轉移支付政策起到的均等化作用越明顯。反之,若該比值大于1或者趨近1,則說明轉移支付效果不是很好,甚至有拉大差距的危險。

(3)轉移支付前后人均財力變異系數的變化率,即(CV0-CV1)/CV0。該值同第一個衡量指標趨近,也是衡量相對于轉移支付前的人均財力變異系數,轉移支付后人均財力的相對變化值。

三、四川省財政轉移支付的均等化效應分析

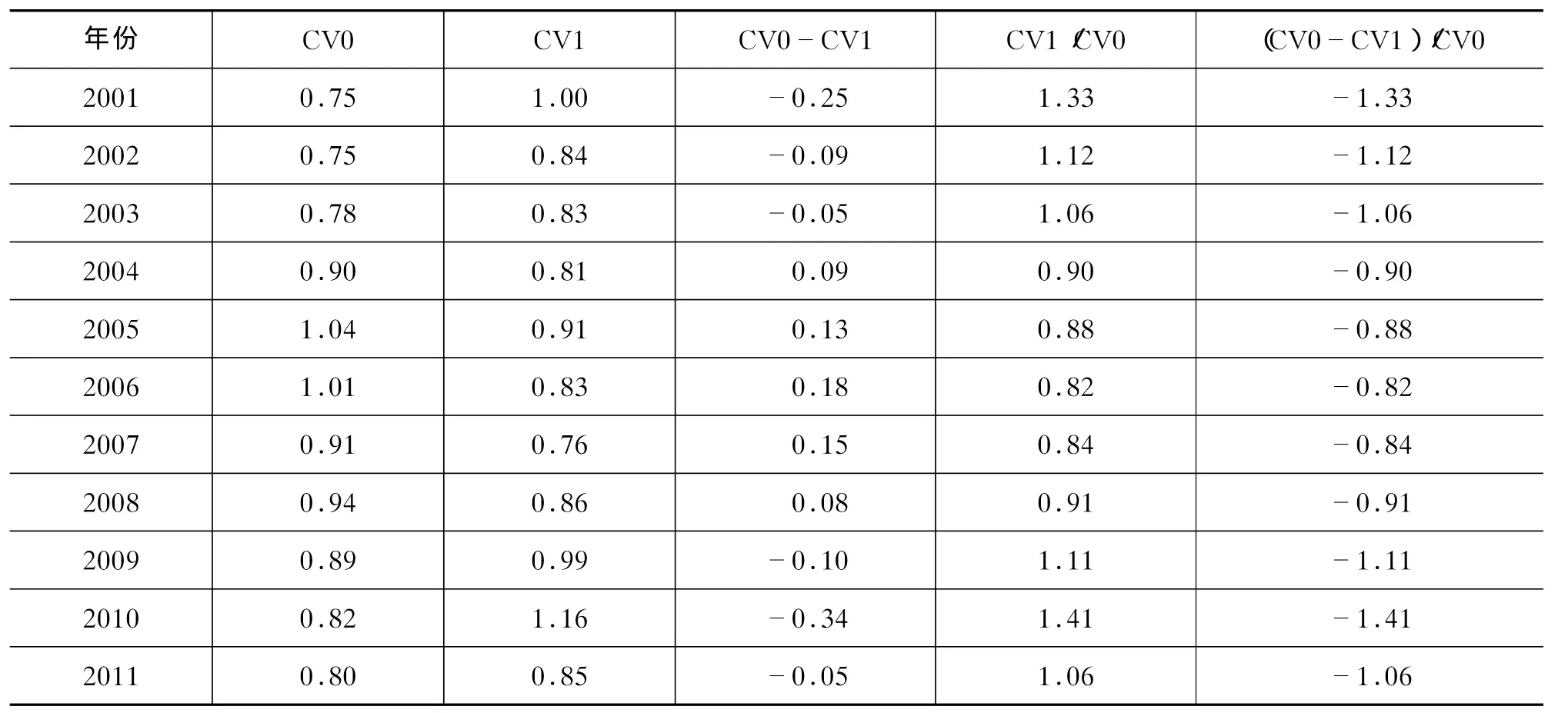

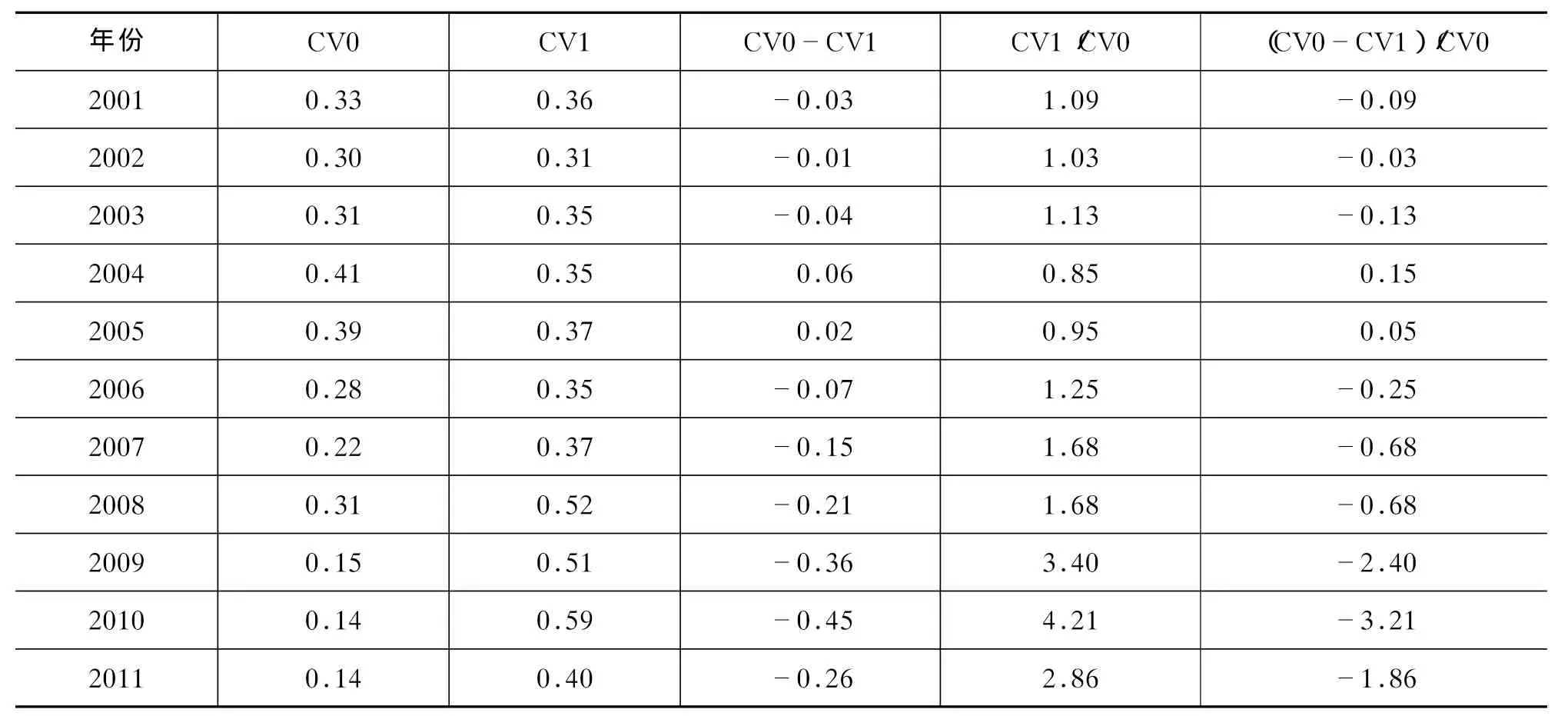

根據上面的公式,同時參考2001年—2011年四川統計年鑒的數據,我們可以得到歷年的各地級市和自治州的人均財力收入和支出,同時帶入變異系數的計算公式,我們可以得到2001年—2011年全省的一個財政轉移支付系數變化情況,見表2。

表2 四川省2001年—2011年全省轉移支付變異系數表

由表2可以看出,2001年—2003年,轉移支付前的變異系數均小于轉移支付后的變異系數,同時相應的得到的CV1/CV0大于1,但呈現逐年遞減的趨勢。同時在2004年—2008這五年內,轉移支付前的變異系數均大于轉移支付后的變異系數,同時相應得到的CV1/CV0小于1,且也呈現出逐年遞減的趨勢。也就是說,在2001年—2008年這八年內,全省范圍內的財政轉移支付效果明顯,且呈現逐漸均等的一個趨勢。但是我們也看到,在2009年—2011年內,財政轉移支付前的變異系數又小于轉移支付后的變異系數,再看CV1/CV0這一指標又大于1,財政轉移支付不均衡的趨勢反彈。同時由CV1-CV0這一指標的正負符號也可以看出,全省范圍內的轉移支付只有在2004年—2008年內才起到了均等化的效果,而其余的年份在均等化效果方面不但沒起到作用,反而擴大了該省省內地區財力的離散程度。

在上面的均等化分析中我們以公平為原則進行了考慮,而結合最開始的財政自給系數可以知道,成都市作為省會城市,每年的財政自給系數遠遠高于全省平均水平。因此成都市在財政轉移支付的均等化效應分析中并不適合作為樣本,因此我們剔除了成都市這一樣本,得到2001年—2011年全省除成都市外的轉移支付變異系數表,見表3。

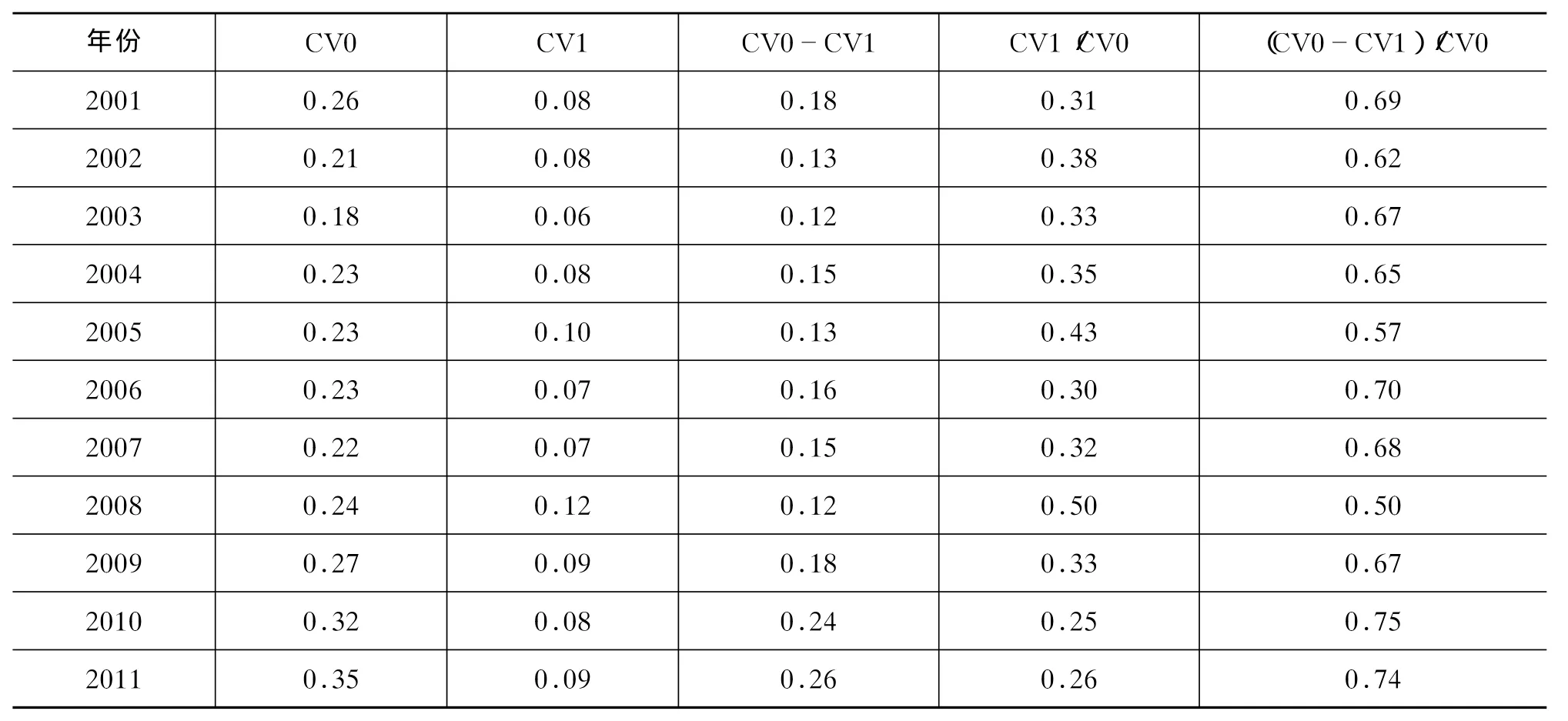

由表3可知,在剔除了成都市的樣本后,轉移支付的均等化效果得到一定的體現。從2003年—2009年,轉移支付前的變異系數均大于轉移支付后的變異系數,即是財政轉移支付對于縮小地區間的差距起到了一定的作用。同時,兩者的比值經歷了一個先減后增的過程:2003年—2006年該比值逐漸變小,在2006年達到最小值0.71,說明這一年財政轉移支付均等化效果最好;2006年—2009年中比值又逐漸變大,但始終小于1,說明這幾年內財政轉移支付都是起到了縮小地區間差距的作用,只是作用呈現逐年遞減的一個趨勢;同時2010年—2011年中,財政轉移支付在除成都市外的其余城市中,均等化效應并沒有達到預期的縮小地區間差距的作用。

表3 除成都市外的四川省全省財政轉移支付變異系數表

在剔除成都后的考察中,根據前面的財政自給系數我們注意到,大部分地區的財政自給系數處于均值水平,我們可以假設該部分地區的財政轉移支付也呈現出這種規律。考慮到四川省東西跨度大,且東西城市經濟發展水平有差距,在這里本文把屬于川東中的七個地級市,包括資陽市、遂寧市、廣安市、南充市、瀘州市、達州市、內江市單獨羅列出來考慮其相應的轉移支付變異系數,見表4。

表4 川東城市的財政轉移支付變異系數表

可以看出,表4正好滿足我們最初的設想。2001年—2011年11年內,川東地區的財政轉移支付前的變異系數均大于財政轉移支付后的變異系數,其對應比值均小于1,且在0.10-0.30之間波動,屬于一個較理想的波動范圍。也就是說,財政轉移支付在川東地區實現了很好的均等化效果,同時我們也可以推斷,轉移支付是否實現均等化,地區之間經濟發展差距能否縮小,很大的一個影響因素應該在川西。所以,考慮到轉移支付中的少數民族因素,同時加上自治州的因素,我們單獨計算了川西中3個自治州的轉移支付變異系數,見表5。

從表5可以看出,除2004年和2005年外,省內3個自治州轉移支付前的變異系數均小于轉移支付后的變異系數,且2004年和2005年的這兩組數據也比較接近,也就是說從2001年—2011年,財政轉移支付在這三個自治州并未實現預期的財政轉移支付均等化,反而擴大了這三個自治州經濟發展的趨勢。再結合前面的財政自給系數我們可以發現,三個自治州中甘孜藏族自治州和阿壩羌族藏族自治州的財政自給系數均低于涼山彝族自治州,這是造成變異系數偏大的主要原因。

表5 川西3個自治州的財政轉移支付變異系數表

綜上可以看出,整個四川省的財政轉移支付從2001年—2011年間并沒有達到預期的縮小地方差距,實現轉移支付均等化的目標。但是我們也應該看到,川東七個地級市發展均衡,轉移支付均等化的目標實現較理想,而川西3個自治州與其他地級市的差距十分明顯,轉移支付效果不顯著。

四、結論及政策建議

我們從公平的角度出發衡量財政轉移支付的均等化,實證研究了四川省18個地級市和3個自治州的轉移支付情況,發現全省的轉移支付均等化效果并不好,省內東西差距明顯,且轉移支付未實現均等化的主要原因發生在川西的三個自治州。從平衡效率和公平的角度出發,做出以下建議:

(1)保持對川東地區的財政轉移支付機制不變,擴大對川西自治州的轉移支付力度。對川西自治州的政策堅持效率優先,結合川西自身優勢發展經濟,同時以川東的整體發展帶動川西發展,逐步縮小省內的東西差距,以期實現財政轉移支付的均等化。

(2)加強川西自治州的自我發展能力,完善政府監督機制,改進自治州的激勵約束機制。轉移支付機制在設計之初便加重了對少數民族地區的權重設計,但在2001年—2011年的大比重轉移支付之下,地方自我發展能力降低,自我激勵約束機制變弱,因此有必要重新改進完善川西自治州的激勵約束機制。

(3)結合川西自治州的實際情況,增加對農村公共產品的轉移支付力度。川西自治州由于地理位置偏僻,先天資源稟賦落后,因而與省內其它地級市的經濟發展上存在一定的差距。在設計轉移支付機制時可以考慮川西實際情況,增加對農村公共產品的轉移支付力度,同時增加這些地區的公共服務。

〔1〕李一花,李陽,李秀玲.財政轉移支付制度均等化效果的實證分析—以山東縣域為例[J].地方財政研究,2012(7).

〔2〕王鵬,杜婕,陳思等.以基尼系數為視角的財政轉移支付均等化效果研究——基于吉林省的實證分析[J].財政研究,2012(6).

〔3〕付文林,沈坤榮.均等化轉移支付與地方財政支出結構[J].財政研究,2012(5).

〔4〕中共河北省委黨校課題組.河北省財政轉移支付均等化效應的實證分析[J].經濟研究,2006(90).

〔5〕郭慶旺,賈俊雪.中央財政轉移支付與地方公共服務提供[J].世界經濟,2008(9).

〔6〕Qian,Yingyi and Barry R.Weingast,Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives[J].Journal of Economics Perspective,1997(11).