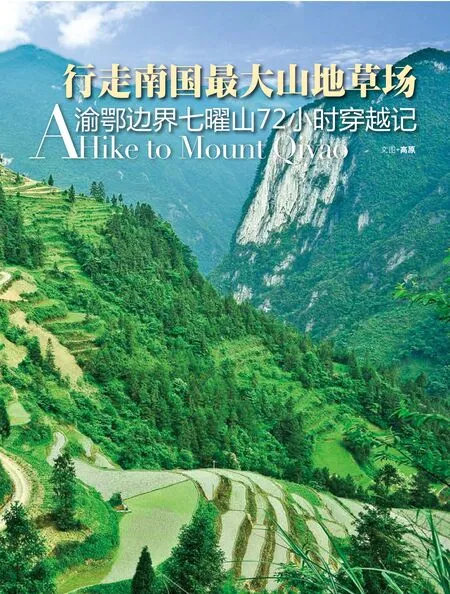

行走南國最大山地草場渝鄂邊界七曜山72小時(shí)穿越記

文圖+高原

行走南國最大山地草場渝鄂邊界七曜山72小時(shí)穿越記

AHike to Mount Qiyao

文圖+高原

徒步線路:重慶→石柱→三河鄉(xiāng)→石峰村→漆樹坪→萬壽寨→花果坪→龍池壩右干渠→三臺坪大水洞→魚泉口→石梁村→堰塘灣→龍池壩大水庫→小龍池宿營地→硝洞灣廢礦→獅子坪風(fēng)力發(fā)電場→洗新鄉(xiāng)→九蟒村→關(guān)刀巖→毛灘河峽谷→金鈴鄉(xiāng)→天上坪村→天上坪風(fēng)力發(fā)電場→七大山包草場→杉樹埡口→女兒寨→羊耳山→銅鑼關(guān)→魚木寨

路程:徒步行程70公里

隊(duì)伍:6人

歷時(shí):3天

方式:S式縱橫徒步穿越

線路背景:七曜山,亦稱齊岳山,位于渝鄂邊界(石柱、萬州、利川)。自重慶石柱進(jìn)入利川境內(nèi)后,由西南向東北綿延,莽莽蒼蒼,長達(dá)125公里,總面積10564.4公頃,主峰1911.5米,平均海拔1500米以上,是中國南方最大的山地草場。因地處險(xiǎn)要,七曜山自古就是荊楚、巴蜀中間地帶的天塹屏障和軍事要地,山上曾設(shè)有七處關(guān)隘,明末李自成余部夔東十三家首領(lǐng)劉太倉等在山上立營,堅(jiān)守九年之久;后川楚白蓮教借助天險(xiǎn),大敗清軍;1934年紅三軍也曾在此安營扎寨,多次打敗前來圍剿的敵軍,故有“萬里城墻”之美譽(yù)。

難度指數(shù) ★★★

強(qiáng)度指數(shù) ★★★★

風(fēng)景指數(shù) ★★★★

英文導(dǎo)讀:Every hiker should not miss Mount Qiyao. Because it is the biggest mountain meadow in the south. It is covered by animal and plant life. Rivers and castles are also beautiful.

第一天穿野路迷途漆樹坪,探古寨覓巾幗遺跡

線路:重慶→石柱→三河鄉(xiāng)→石峰村→漆樹坪→萬壽寨→花果坪→龍池壩右干渠→三臺坪大水洞→魚泉口→石梁村→堰塘灣→龍池壩大水庫→小龍池宿營地

根據(jù)出行前的線路規(guī)劃,我們將此次徒步的起點(diǎn)設(shè)在石柱三河鄉(xiāng),坐車從主城出發(fā),三小時(shí)后就抵達(dá)。一行六人沿著三河鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)耕道走至石峰村,再由鄉(xiāng)道旁的小路開始進(jìn)山。走到半山,一條崎嶇不平的機(jī)耕道橫亙在面前。沿著這條路盤桓而上,不一會兒,GPS定位指示到了一個(gè)叫寶峰村的地方,可這不在我們行程的規(guī)劃線路以內(nèi)。一問當(dāng)?shù)卮迕瘢胖婪较蜃咂恕R晃恍兆T的老鄉(xiāng)帶著我們繞過散落村頭的巨石陣,踏過高低不平的田埂,重新找到了村后進(jìn)山的小路。老鄉(xiāng)告訴我們這條路是他們以前放羊的山路,現(xiàn)在道路已經(jīng)荒蕪,所以行路必須特別小心。

告別老鄉(xiāng)后一路朝上行進(jìn),四周漸漸被林木覆蓋,時(shí)有懸崖陡壁峭立腳邊。沿途已經(jīng)沒有了山下的晴朗和微風(fēng),只見山霧繚繞,有山雨欲來的陣勢。再往前走,森林越來越密,道路越來越窄。眾人心里都明白,這個(gè)季節(jié),正是毒蛇肆意橫行的時(shí)節(jié),崇山峻嶺里面處處隱藏著危險(xiǎn)與殺機(jī)。眾人不得不仔細(xì)聆聽周圍微小的動靜,小心翼翼地前行。

漸漸地,各種野草遮擋了本來就比較窄小的山間道路,我們只能憑著豐富的戶外經(jīng)驗(yàn)判斷道路和方向。越往深處走,林木越茂盛,到后來幾乎已經(jīng)遮天蔽日,光線非常陰暗。禍不單行的是,云霧間開始飄起了蒙蒙細(xì)雨,我們不得不冒著小雨摸索著探路。就這樣,全身裹著汗水和雨水,我們又上升了近五百米的高度,終于到了這段野路的終點(diǎn)——漆樹坪。

漆樹坪不過是一片長滿雜草的荒壩子,但在密林深處,就是這樣一塊不起眼的壩子也顯得彌足珍貴。由于是連續(xù)的上坡穿越,大家都累得氣喘吁吁,一見到草坪,顧不上被細(xì)雨打得略顯濕露的草叢,紛紛躺倒下去。

短暫休息之后繼續(xù)當(dāng)天的行程,接下來是一段長長的緩坡機(jī)耕道,路的盡頭,一條很陡的隱沒在叢林和荒草之間的石梯步道出現(xiàn)在眾人面前。按照GPS的提示,我們已經(jīng)來到了聞名遐邇的石柱萬壽寨的西寨門進(jìn)山道前。萬壽寨曾是秦良玉晚年筑寨御敵的地方,依次分為前、內(nèi)、后三寨。寨子南北都是刀削斧劈的懸崖陡壁,東西兩面有路可以進(jìn)寨。我們沿著步道攀登了近兩個(gè)小時(shí),終于走到后寨的“仙人洞”,只見此處峭壁懸空,崖下殘存著許多的摩巖造像和碑刻,許多文人墨客在巖壁上留下的拜謁題詠,斑斑駁駁間顯露出歲月的滄桑。

從我們所在的西面駐馬關(guān)要上到前寨門,需要經(jīng)過兩座寨門,中間以山脊為梯,寬約一米,左右都是百丈深淵,望之令人膽戰(zhàn)心驚。第一道寨門上有一副石刻對聯(lián):“奇水齊山此間亦有奇杰,壽民壽國隨在可為壽徵。”門額上“萬壽山”三個(gè)字遒勁有力,相傳為秦良玉手跡。第二道寨門旁原有炮臺兩座,直對駐馬關(guān),飛炮徑達(dá),人無處躲藏,馬不能避。

從第二道寨門東行約兩三百米就是內(nèi)寨。內(nèi)寨是萬壽寨的最高處,海拔近1600米,地勢相對平坦寬敞,為當(dāng)年秦良玉的兵營。寨內(nèi)建有旗臺、官廳、點(diǎn)將臺、練兵場、軍營和瞭望臺等,現(xiàn)在隱沒在灌木雜草之間,依稀可見。尤其讓人驚奇的是,在這高山頂上竟然有一眼“縱橫丈八尺,泉涌而甘,冬春不凋,可濟(jì)數(shù)千家”的山泉,是當(dāng)年供山寨內(nèi)外軍民飲水的“官井”,至今仍然流水潺潺。

另外,石柱最有特色的標(biāo)志性自然景觀——男女石柱,分別位于山寨的南北兩側(cè),高約100米,拔地而起,巍然屹立。可惜此時(shí)云霧繚繞,石柱身影隱約難見,只能見到柱身四周均為裸露石巖,黑白相間,凹凸映襯。

我們一路匆匆下行到寨腳,順著一條坎坷不平的機(jī)耕道往西走到半山腰的花果坪,這里又可以看見透過云層的陽光了。從這里順著龍池壩右干渠一路向下,經(jīng)過三臺坪的大水洞,又經(jīng)魚泉口、龍池壩大水庫,終于在天黑盡之前到達(dá)了當(dāng)天計(jì)劃的宿營地小龍池。

小龍池是一個(gè)小小的村組,因靠近一汪湖水而得名。它地處七曜山主脈的腳下,是第二天行程最好的出發(fā)點(diǎn)。我們在老鄉(xiāng)家里得到了蔬菜、水和其他生活必須物質(zhì)的補(bǔ)充,在湖邊的一塊空地上露營休息。

第二天七曜山初見巨型風(fēng)車,毛灘河峽谷水路驚魂

線路:小龍池宿營地→硝洞灣廢礦→獅子坪風(fēng)力發(fā)電場→洗新鄉(xiāng)→九蟒村→關(guān)刀巖→毛灘河峽谷→金鈴鄉(xiāng)→天上坪村→天上坪風(fēng)力發(fā)電場

這里是獅子坪風(fēng)力發(fā)電場,也是重慶第一批風(fēng)力發(fā)電裝置。離我們距離最近的這臺風(fēng)力發(fā)電風(fēng)車,是發(fā)電場的第二十五臺,也是位置最遙遠(yuǎn)的一臺。隨后,眾人沿著石子公路在山梁上行走,周邊松濤陣陣,山霧繚繞,很快就走到另一臺風(fēng)力發(fā)電風(fēng)車處。朝前望過去,前方連綿不斷的高山頂上,又陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)了許多風(fēng)車的身影,如同翩翩蝴蝶在旋轉(zhuǎn)著它們銀色的美麗翅膀。

領(lǐng)略了獅子坪風(fēng)力發(fā)電車壯觀的景象,眾人又沿著一條石階古道朝著山的另一面向下走。經(jīng)過一道叫做“狗鼻子”的陡峭崖壁的時(shí)候,由于道路已經(jīng)破損了一半,外側(cè)又是萬丈深淵,我們只能貼著崖壁往前挪步。兩名女隊(duì)員感覺有些害怕,只好先把背包取下,大家挨個(gè)傳遞過去,她們才空手小心翼翼地挪了過去。

右頁圖:登上七曜山的山脊,一排巨大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)沿著山線一字排開,看到此景的我們都被震驚了。

接著又拐過兩道彎,過了埡口后石階路一下子不見了,前面出現(xiàn)了新修的臺階道和筆直的硬化路面。這樣的路況對我們來說,簡直是突如其來的幸福。一路快行,經(jīng)過了田野和村落,眾人于中午時(shí)分到達(dá)了袖珍小鄉(xiāng)洗新。在這個(gè)不足兩百米長的小街上午餐和休整之后,又開始繼續(xù)前行。

沿著蜿蜒曲折的機(jī)耕道,眾人又翻山越嶺走了兩個(gè)多小時(shí),到達(dá)了新樂鄉(xiāng)的九蟒村。這里村舍古樸原始,斜依在半山之間,梯田環(huán)繞周邊,風(fēng)光絕美,而村落正前方兩座山峰間立著一道巨大的巖壁——關(guān)刀巖。群山萬仞之間,關(guān)刀巖如同一柄關(guān)公耍過的大刀,直插在兩道峽谷的交叉之處。據(jù)當(dāng)?shù)匕傩湛谑觯贿@把“關(guān)公刀”砍下的壞人人頭落在了一個(gè)叫“買賣胎”的峽谷深處,變成了一塊頑梗的黑色巨石,每日忍受著流水的無情沖擊,等待著重新投胎為人。

左頁圖:萬壽寨因明末著名將軍秦良玉在此筑寨御敵而遠(yuǎn)近聞名,這里保留了當(dāng)時(shí)防御工事的大部分遺跡,寨北寨南各有酷似男女的石柱聳立,稱為“男石柱”、“女石柱”,是石柱的象征。

在關(guān)刀巖腳下有一條名叫“毛灘河”的河流,發(fā)源于七曜山的金沙嶺,在崇山峻嶺間默默流淌了千萬年。因?yàn)檠匕兜貏輼O為險(xiǎn)峻,常年云遮霧繞,最深的峭壁落差高達(dá)千米,人們站在山腰聽得見流水的喧嘩聲,卻難以看見它的真面目,所以自古就有“寧翻千座山,不過毛灘河”的說法。

經(jīng)過商議,眾人決定一探究竟。沿著小道一路向下,終于走到關(guān)刀巖下的毛灘河峽口。這里是七曜山的最低處了,我們要從這個(gè)峽口出發(fā),沿著毛灘河峽谷緩緩而上,重新回到主峰的山梁。

左右頁圖:發(fā)源于七曜山的毛灘河,因?yàn)檠匕峨U(xiǎn)要的地勢,很難窺其全貌。不過喧嘩的流水聲,總是提醒著我們這條河的存在。

下圖:從下面仰望關(guān)刀巖,這塊巍峨的巨巖猶如天地間一把大關(guān)刀。據(jù)當(dāng)?shù)貍髡f,這把“關(guān)刀”專斬從底下走過的壞人。

為了看到毛灘河最美的風(fēng)景,我們決定下到岸邊,沿著河邊的小道前行。經(jīng)過一番探尋,我們找到一條看似有人走過的小道,這條小道朝岸邊延伸下去,順著小道下行,拐過兩道彎,路卻越來越狹窄,慢慢就沒了蹤影。耳邊河水喧鬧,卻看不見水的影子。眾人只好往茅草和灌木叢中使勁前鉆。在鉆過幾大片高過人頭的茅草叢之后,終于看到了如絲帶般彎曲飄舞的毛灘河。

潘云搖了搖頭:趙師長有令,就是剩下最后一個(gè)人,也要把你送進(jìn)衢州城。現(xiàn)在我就是那個(gè)最后一個(gè)人,除非我死了,不然我是不會讓你一個(gè)人去冒險(xiǎn)的。

河邊小道坎坷不平,行走其上,不得不時(shí)常淌水以翻越被峭壁阻擋的道路。雖然現(xiàn)在已是仲夏,但來自深山的河水依然冰冷刺骨。一路走過渡口塘、香樹塘、葫蘆塘、環(huán)石梁、大洞塘河巖桑塘之后,前面遇到了最艱險(xiǎn)的三角樁。三角樁是由三塊巨石組成,河水洶涌著從巨石的縫隙中擠過,河道兩邊是懸崖絕壁,兇險(xiǎn)逼人。河岸沒有任何地方供人攀爬,我們被阻擋在了巨石后面。

正在一籌莫展時(shí),還是戶外經(jīng)驗(yàn)豐富的“黑哥”背起吊繩跳進(jìn)齊腰深的河水,奮力走到河的對岸,他把繩子繞在巨石上栓牢,然后大家依次緊握繩子小心翼翼地走過去。此時(shí)大家的衣服褲子都已濕透,貼在身上走起來更加吃力,但沒有人叫苦,尤其是隊(duì)伍的兩位女隊(duì)員。

過了千層巖和羅鍋凼,河水變得更加迅疾,大家估計(jì)天色將變,決定尋路上到坡岸。不久,終于找到稍微緩和些的巖坡,開始登踏著凸起的石楔,往上一步一步攀登。由于峽谷幽深,太陽長年無法照射到谷底,崖壁上長滿了青苔,十分溜滑。我們一點(diǎn)點(diǎn)往前挪,既不敢往下張望,更不敢往上仰視,只能屏住呼吸,盡可能把身子貼住巖石,緊緊扣住可以依靠的凸石向上爬,不久后,眾人進(jìn)入到一片草叢和荊棘,這才擺脫了懸崖的威脅。穿行一陣后,終于回到了山腰的土路上,大家這才松了一口氣。

上圖:一段爬滿青苔的石楔,稍不注意,就有跌倒的危險(xiǎn),我們不得不小心翼翼,一點(diǎn)點(diǎn)向前挪動。這也是此行最危險(xiǎn)的地段之一。

接下來,沿著崎嶇不平的鄉(xiāng)道前行,過了好幾個(gè)穿山洞就下到了金鈴鄉(xiāng)。大家在此稍事休整,補(bǔ)充給養(yǎng),就開始了重新攀登七曜山主峰的行程。經(jīng)過兩個(gè)多小時(shí)的奮力攀登,我們回到了海拔1500米以上的山體主梁。接著又馬不停蹄地朝著與湖北利川交界的冷水方向快速前行,終于在日暮之前,趕到了利川與石柱邊界的天上坪村附近。天上坪村的黑大包是七曜山高山草場的七個(gè)大包之一,在這里既可以俯瞰石柱這邊的冷水鄉(xiāng),又可以望見利川那邊的鄉(xiāng)場白羊塘。我們在一處離村落較近的草坪鹿角石扎下營來,這里也是利川風(fēng)力發(fā)電的核心區(qū)。整個(gè)夜晚,嗚嗚的山風(fēng)帶動著風(fēng)力扇葉不動地轉(zhuǎn)動著,讓我們的睡夢多了一些來自中世紀(jì)的浪漫色彩。

第三天再上七曜山脊梁,尋古訪幽天下第一寨

線路:天上坪風(fēng)力發(fā)電場→七大山包草場→杉樹埡口→女兒寨→羊耳山→銅鑼關(guān)→魚木寨

清晨醒來,四周的云霧更加濃厚了。在驚嘆于七曜山夢幻的云山霧海時(shí),新一天的行程又拉開了帷幕。拔營出發(fā)不遠(yuǎn),就是連續(xù)不斷的大草場。只見草場上牛羊成群,一派高原牧場風(fēng)光。沿遼闊的草場一路走去,最吸引我們的還是雄健奔跑的馬匹。馬群開始對我們這些“陌生人”非常警惕,試圖跑開。但久而久之,見我們毫無惡意,也漸漸接受了我們,恢復(fù)到平時(shí)的常態(tài)。

在馬場附近的埡口,一片綠悠悠的草地上散亂地?cái)[放著好些巖石塊,一問路人,說是被風(fēng)吹到這里的。大家還將信將疑的時(shí)候,一陣風(fēng)刮過,我們的女隊(duì)員“魚兒”差點(diǎn)被吹得站立不住。路人說這是最普通的風(fēng)了,眾人這才相信真會有“風(fēng)吹石”的事情發(fā)生。

在平闊寬敞的大包草場上行進(jìn)了好幾個(gè)小時(shí),眾人開始一路下行朝石柱、萬州和利川交界的謀道鎮(zhèn)走去。山勢雖在漸漸降低,但山路一直時(shí)上時(shí)下,蜿蜒不平。翻過杉樹埡口,又過了女兒寨、羊耳山和銅鑼關(guān)等幾座不大不小的山嶺后,我們終于走到了這次行程的最后一后一站——魚木寨。

通往山寨的道路雖然是石板老路,但其陡峭程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了之前走過的任何一座山寨。我們向上走的時(shí)候,走在后面的隊(duì)員幾乎可以平視前面一位隊(duì)員的腳后跟。從山腳的雞公塘到第一個(gè)村落張風(fēng)坪,一路陡坡,難以歇腳,等到了一塊平地時(shí),大家早已大汗淋漓。再往上攀登了近一小時(shí),已到山寨的半腰。石階旁突然出現(xiàn)一條伸向巖壁的小路,看上去狹窄隱蔽。出于好奇,我們順著小道向前走去,竟然發(fā)現(xiàn)了一戶巖居人家。

這家人把巖壁當(dāng)作墻壁和屋頂,前墻用條石壘砌,門前用幾根石柱支撐。主人正在旁邊的羊圈勞作,細(xì)問之后才知曉,原來這里很早之前就有人居住,后來那人做布匹生意賺了錢,不愿意再過寂寞的崖居日子搬走了。這位姓譚的小伙子砍柴路過此處,覺得非常喜歡,就帶著妻子兒女搬了進(jìn)來,一直住到今天。和諧恬靜的巖居生活使得我們這些在大城市滾滾煙塵中生活的人們羨慕不已。

下圖:通往山寨的道路基本都是石板鋪的老路,但是相當(dāng)陡峭。而令人意外的是,我們居然在小道旁發(fā)現(xiàn)了一戶隱居于此的巖居人家。

離開巖居人家,我們走上一路盤桓的陡直山道,不遠(yuǎn)處,一道古關(guān)隘出現(xiàn)在眾人面前。只見石壁上蒼勁地題刻著“三陽關(guān)”三個(gè)大字,旁邊是一垂直九十度的石梯——“手扒巖”,這里就是“天下第一土家古寨”魚木寨的第一道關(guān)口。眾人沿著在巖壁上開鑿出來的古棧道緩緩前行,三陽關(guān)一過,就上到一個(gè)相對平緩的坡地魚翔嘴,只見村寨佇立,一派田園風(fēng)光。

之后就是一道山脊陡坡路,一路到達(dá)魚木寨的中心——魚木村。寨門處是用巨石修成的門樓,建于清嘉慶四年,僅有一寬約兩米的石板古道通入寨內(nèi),道兩側(cè)陡入深淵。寨樓內(nèi)右墻嵌刻碑文一篇,記述了為防白蓮教興建寨樓始末,字跡清晰,保存完好。據(jù)傳,魚木寨原叫做成家寨,因馬、譚兩大土司連年征戰(zhàn),譚土司困守山寨,馬土司久攻不下。一天,譚土司派人從山寨拋下活魚無數(shù),就是想告訴馬土司,“別費(fèi)勁了,想攻克此寨,如緣木求魚也!”馬土司也悟出此意,望著活魚長嘆一聲,鳴金收兵,“魚木寨”就此得名。

在山寨的一處岔道旁,我們看見一座久違的牌坊,這是古人向梓為自己和其妻閻君營造的顯示其

七曜山穿越攻略

七曜山具有綜合復(fù)雜的地理特征,又常年多霧,容易迷失方向,對徒步穿越者的方向判斷能力和綜合素質(zhì)有更高要求。出行前盡可能收集活動地區(qū)的地圖和相關(guān)資料,對簡要出現(xiàn)的較大轉(zhuǎn)向和明顯標(biāo)志物作初步了解。利用等高線地圖,對可預(yù)見的線路和方向進(jìn)行分析,如:需翻越幾道山梁,經(jīng)過幾個(gè)埡口,大致的海拔上升和下降。

提示:

1.前進(jìn)時(shí),隨時(shí)注意所經(jīng)過的自然標(biāo)志,如河、湖、巖壁、形狀比較特別的山頭;

2.可根據(jù)小路的大小或有無經(jīng)常走動的痕跡作為參考;

3.攜帶并保護(hù)好地圖資料,帶信號筆或撲克牌作路標(biāo)記;

4.向當(dāng)?shù)厝俗稍儺?dāng)?shù)靥柭渖綍r(shí)間,及時(shí)尋找營地,盡量避免走夜路。

小貼士“

大貴”為主題的牌樓。在魚木寨千姿百態(tài)的石刻中,最引人注目的是陽刻于向梓碑抱廈頂板上的圓形草書“福”字。該“福”字直徑一米,周邊陽刻八卦兼以博古圖案,中心“福”字由鳳首龍身交尾物組成,亦字亦畫,構(gòu)圖立意絕妙。

游走在魚木寨,讓人印象最深的還是其精致的喪葬文化,雙壽居便是魚木寨喪葬文化的典范。它位于寨東的祠堂灣,建于清同治五年,三門二院,是一個(gè)占地近240平方米的庭院式墓,儼然一座輝煌的宮殿。魚木寨的人都相信,人死后不是去了陰深之地,而是進(jìn)入了快樂之鄉(xiāng),所以這里的墓葬處處洋溢著喜悅的氣氛。對死亡境界的想象和祖先崇拜的思想,使他們對亡故長輩格外盡心,即使窮盡家財(cái)、舉債度日,也要修建恢弘富麗的墓葬。

告別古風(fēng)淳厚的魚木寨時(shí)已近黃昏,天邊露出一縷絢麗的暮色。坐在回主城的車上,我們腦中一直回放著這幾天經(jīng)歷的牧場草原、高山峽谷、發(fā)電風(fēng)車、山寨古堡……同行的隊(duì)友自顧說著:“只希望它能一直這樣豐富下去。”

高原男,重慶市九龍坡區(qū)人。戶外經(jīng)歷十余年,走過好些山好些水,從驢行的酸甜苦辣中感受到了戶外徒步的迷人魅力。曾經(jīng)認(rèn)為好的風(fēng)景都在遠(yuǎn)方,從徒步之日起才驚覺巴渝大地上亦有著那么多不為人知的美麗風(fēng)景。近年來,熱衷于挖掘重慶本土的風(fēng)光資源,尋找崇山峻嶺里的神秘景致,成了其驢行的最大動力。

行者簡介行者感言

走過這么多山水風(fēng)景,七曜山是最難以用一句話概括的山脈。雖然藏在深閨未人識,但它幾乎是一座完美的人與自然和諧相處的典范。既有大片的人工種植基地和牧場草原,也有人跡罕至但風(fēng)景絕美的高山峽谷;既有最潮的綠色工業(yè)風(fēng)力發(fā)電場,又有云霧間深藏不露的山寨古堡……應(yīng)該說它就是一幅內(nèi)涵豐富、手法細(xì)膩的畫卷,隨時(shí)等待人們的欣賞和品鑒。

右圖:魚木寨中的一塊牌坊,據(jù)說是牌坊主人用來顯示自己“大貴”的象征。牌坊相當(dāng)精致,這也是魚木寨喪葬文化的代表建筑之一。