固守與漸進

【摘要】 李耕是近代福建籍一位在繼承古典人物畫技法方面取得突出成就的畫家。雖然,在拓展技法表現方面,不如另一位早于他在畫面效果上汲取西畫表現長處的海派古典人物畫家任伯年,甚至與當時中國畫壇普遍追求一種人物畫革新的思想意識有所不同,但,正是這樣一種鍥而不舍地對傳統人物畫優秀藝術的堅持,才能讓這種反映民族藝術特色又能夠為平民百姓喜歡的傳統題材畫面,不斷傳承下去。

【關鍵詞】 李耕;古典人物畫題材;繼承

[中圖分類號]J22 [文獻標識碼]A

雖然一生經歷了三個不同階段,即清末、民國時期,到新中國成立,卻一直堅持古典人物畫藝術研究的當代閩籍著名畫家李耕,不僅畫風獨特,而且與眾多名家普遍選擇到某個繁華的大城市從事繪畫藝術,成就一番事業擁有赫赫聲譽不同的是,他的一幅幅畫作就是在自己故里——閩中一個偏僻小城創作完成的。倘若用時下某些價值觀看待,李耕這種研究作風,要不是視覺上“閉塞”,就是與當時各種藝術風氣背道而馳,而這些終被歸為“落伍”。

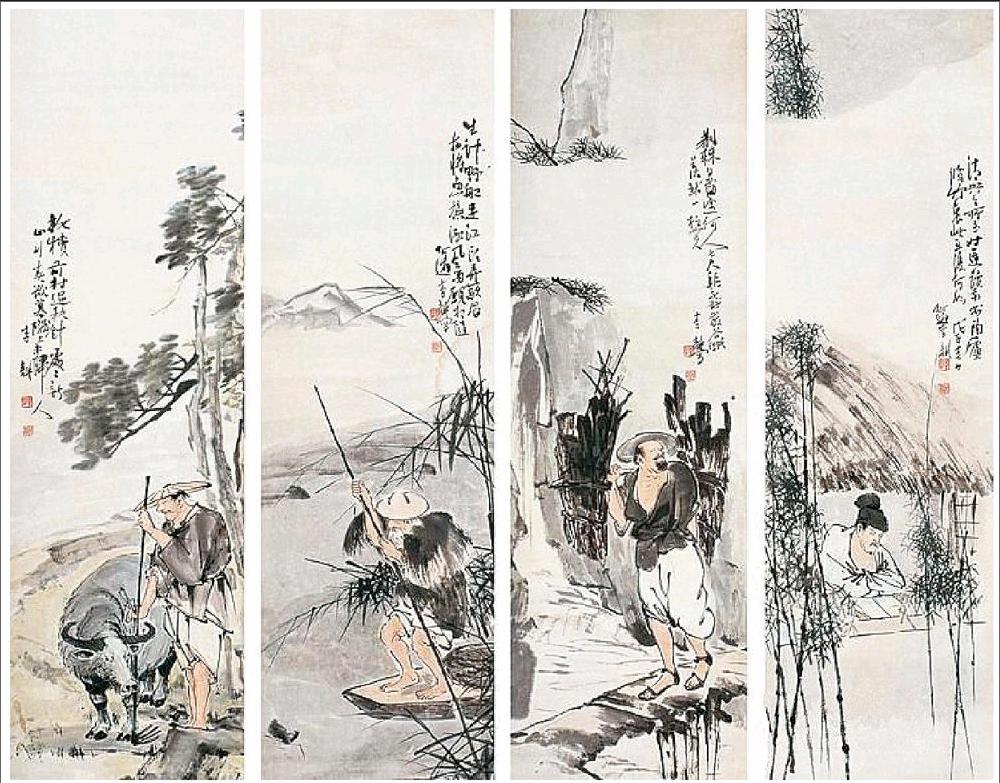

晚清及民國初期整個福建一帶的民間繪畫創作情形,主要是受到來自于海派繪畫藝術的影響。雖然,青年時期的李耕不像歷史上多數閩籍畫家赴江浙一帶拜師學藝那樣,而是固守于故里獨自研究古典人物畫藝術,直到八十高齡辭世。但從他所描繪的仙佛世俗、民間趣味和高士情懷諸類題材及構圖畫面,多少或直接間接地接受了海派畫家任伯年古典人物畫藝術的影響,如《春夜宴桃李圖》、《灞橋詩思》、《自鋤明月種梅花》、《午倦一方藤枕》等大量古典人物畫題材,顯示出一種傾向于任氏畫風的寫意格局、精神追求。

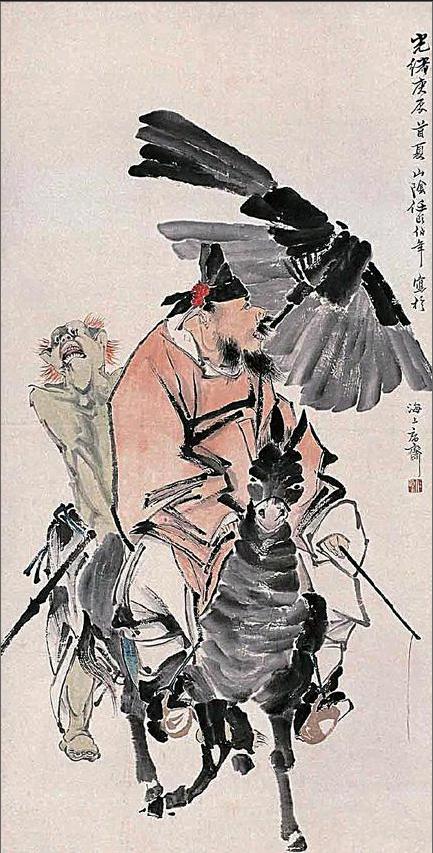

從李耕繪畫藝術成就看,既有來自于鄉閭尊崇他為文人畫家這一稱呼,也有屬于畫壇較為廣泛性地把他歸類為民間畫家身份的這一現象。如一些尤其能體現李耕繪畫風格的寫意作品,既有一種讓平民階層喜愛也能為業內人士所認可的一點——畫面的雅俗共賞性。曾經被蔣兆和先生高度評價的古典人物畫作品,就是那些借以反映民間生活情趣表現又能夠通過幽默風趣筆調取得一致性的畫面。顯然,李耕巧妙地把握了高雅與通俗的融合點。其“俗”,常常是文人畫家所不愿歸類接受的那一點,這里有士大夫畫家經長期探索形成的那種孤芳自賞的精神寄托和藝術追求。不過,在傳統寫意畫形成過程,像梁楷《潑墨仙人》、《六祖圖》以及任伯年《寒林牧馬圖》、《倒騎驢圖》等,包括胡錫珪戲曲人物,這些雖產生于不同時代不同地域的古典寫意人物畫作品,從學術上看,它們均側重于表現世俗風情而且是貼近平民欣賞趣味的題材作品。雖然,古代人物畫家沒有接受過嚴格意義上寫實繪畫教育歷程(如歐洲文藝復興時期的古典學院式教育),而是憑借個人穎悟的天資走上丹青之路,或把它作為一種謀生的職業,于是,那些屬于技術層面上的功夫都被他們駕馭得十分嫻熟,如任伯年就是一位相當出色的技術型畫家,這從他大量肖像畫藝術造詣可見一斑。他們基本是由民間畫家這一身份走向社會走向藝術的,如題材的傾向性,總是以表達平民百姓喜歡的一些富有民間生活情趣的畫面,即使畫神仙高僧也都能體現出一種風趣詼諧、情調幽默的風格特點,這是所有民間畫家身上的共通點。那么,一生堅持古典水墨人物畫創作的李耕、任伯年,其藝術風格面貌就自然地反映了這一追求。不過,在自覺地體現當時新的審美需求過程道路上,屬于海派畫家的任伯年則表現出更全面不同于多數民間畫家的優勢。特別在西方繪畫觀念漸進下,他極善于吸取新的東西,藝術感覺敏銳,這使得其寫意造型表現出與之前任何一位畫家所不曾有過的藝術元素,包括當時人物畫所不具有的一種不難看出微微些許的明暗效果及立體關系等,使得任伯年筆下人物形象,無論是藝術厚度和表現生機,都是無人可及的。這看似很小的變化,卻足以讓這位海派人物畫家在人物畫道路上,走得比之前任何一個時期的民間畫家更為前面。其技法風格,相對那個時代背景而言,具有一種“前衛”的探索意識。

從任伯年為吳昌碩寫生的《寒酸尉像》、《蕉蔭納涼圖》等肖像畫,就能清晰感覺到某種新的藝術氣息,即與前后時期的其他民間畫家鮮明不同的地方。他的古典人物畫題材創作,已成為20世紀國內藝術院校人物畫學科生動有力的臨摹教材,如《鐘馗》、《麻姑獻壽圖》、《義之愛鵝圖》等等以線造型的作品。20世紀迄今,中國人物畫風格已趨向于現代藝術表現體系下,然而任伯年這位清末人物畫家和其古典人物作品,卻能在這樣一個不斷交流開放的東西方文化環境下,仍閃爍著民族繪畫的藝術光芒,體現出一種獨特的文化藝術現象。其中那些古典人物畫深刻的影響力,足已從廣為流傳的作品以及學術界的關注研究上看出,而所有這些,使人們淡忘了作為民間畫家這一身份的他,給予了作品以更高的學術地位推崇,即把他列為近現代中國畫大師之一。

而一生固守于閩中小鎮的李耕,由于各種客觀局限性使他未能在造型或技法上有新的突破。據資料顯示,除了1959年為北京人民大會堂所作的巨幅屏風花鳥畫,77歲高齡的他曾為中央美術學院國畫系師生作畫示范,仙游李耕國畫研究所成立并對外傳授李耕畫法,以及2001年一幅遺作入選百年中國畫展包括被國家最高藝術殿堂中國美術館收藏等之外,李耕古典人物畫技法幾乎或只能局限在他的老家或弟子間相續流傳,無疑從傳播渠道看,尚有不夠之處。當然,這除了受某些民間繪畫題材表現的局限外,還可能難以融入當時整個新思想氛圍及新國畫探索之中。雖然,在閩中或鄰近還有一定的影響范圍,但他的畫無法形成更大的聲勢。

但誠如孫克先生在《讀李耕畫作隨感》中寫道:“李耕是近代出身于民間畫師而終于躋身中國畫藝術殿堂的出類拔萃的傳統人物畫家。”無疑,李耕和他所開創形成的這一畫派以及追隨者,是近現代最有代表性的古典人物畫法的忠誠實踐者。

作者簡介:潘豐泉,廈門大學藝術學院教授、碩士生導師,中國美協會員。