機械手表齒輪主傳動系統的分析

趙躍武

摘 要:機械手表機芯完全是由幾十個甚至上百個機械零件裝配組合而成,經過后期的調校達到設計要求的計時精度方能成為合格的產品。機芯的結構基本由五個部分組成:能源裝置、主傳動系統、擒縱調速系統、上條撥針機構以及指針機構。文章我們主要舉例分析機械手表機芯結構中主傳動系統的工作原理、在機芯中起到的作用及中心二輪式和偏二輪式結構的差異。

關鍵詞:機械手表;輪系;傳動系統;精密機械

主傳動系統在機芯中充當什么角色?又是如何在機芯中起到怎樣的“協調”作用?國內外機械手表中傳動系統根據傳動系統中二輪的位置是否在機芯中央分為中心二輪式和偏二輪式兩種類型,中心二輪式和偏二輪式結構中主傳動系統之間有什么區別呢?

機械手表傳動系統一般采用齒輪傳動。齒輪除了把能源裝置的力矩輸送給擒縱調速器,維持振動系統作不衰減的振動外,還把擒縱輪的轉角按一定比例關系傳遞到秒輪、分輪及時輪,使指針機構指示出正確的時刻、日期或星期。

1 機械手表中主傳動系統的結構、工作原理及其作用分析

1.1 機械手表中主傳動系統的結構

主傳動是指:把發條所產生的力矩由條盒輪傳遞到擒縱輪的齒輪傳動,主傳動系統包括條盒輪、二齒軸、二輪片、三齒軸、三輪片、秒(四)齒軸、秒(四)輪片和擒縱齒軸。不同的傳動形式其主傳動系統所包括的輪片和齒軸有所不同。

1.2 機械手表中主傳動系統的工作原理

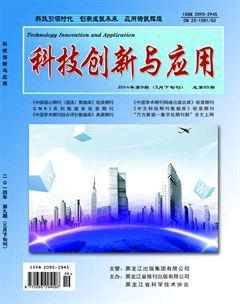

如圖1所示:擺輪游絲系統的能量是由擒縱擒縱機構供給的,擒縱機構的能量來自于主傳動系統,如果主傳動系統傳遞給擒縱輪的力矩不穩定,那么,擒縱輪補充給擺輪游絲系統的能量就會發生變化,導致擺輪的振幅不穩定,可能使擺輪游絲系統產生非等時性。所以主傳動系統的質量直接影響到手表的走時精度。

1.3 主傳動系統在機械手表中的作用

作用一:主傳動系統將能源裝置輸出的能量傳遞給擒縱機構以維持擺輪游絲系統不衰減的振動,同時在不增加發條圈數的條件下,延長手表一次上弦的持續工作時間(約40小時以上)。

作用二:把擒縱輪反饋回來的轉角傳遞到秒輪和分輪,使秒輪每分鐘轉一圈分輪每小時轉一圈,并帶動表盤面的 時間類附加機構1做出相應的指示。

2 主傳動系統分類舉例分析。

根據與條盒輪相嚙合的第二個齒輪在機芯中的位置分類:

2.1 中心二輪式:與條盒輪相嚙合的第二個齒輪位于機芯中央

中心二輪式傳動系統根據機心設計的實際需要再細分為:秒簧式、小秒針式、直傳式、雙三輪式。

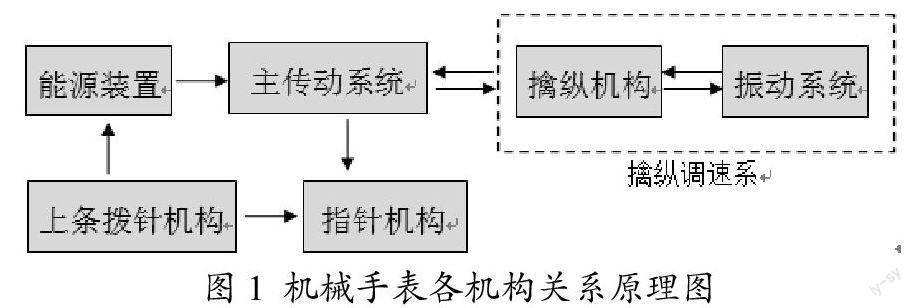

將直傳式的秒輪從中心位置移開,使它與條盒輪在平面排列上不重疊。為了保持中心秒針,另增加了一個中心秒齒軸,它由三輪(或三輪通過背輪)帶動。這樣,安裝秒針的中心秒齒軸不再是主傳動鏈中的一環了。由于齒側間隙,因此秒針將會出現抖動現象。為了消除這一抖動,要用一個片簧壓住中心秒齒軸的端部或側面,這個片簧稱為秒簧,所以這種傳動形式稱為秒簧式如圖2。由于將秒輪從中心位置移開,使軸向利用率得到提高,可以使機心厚度降低。因軸向間隙及輪片端面跳動而造成的零件之間的相蹭機率降低。但是秒簧增加了機芯能量消耗,而且消耗不穩定,它與簧片的制造誤差、熱處理情況以及安裝都有關系。

為了便于制造,最早的機械手表是無秒針式。沒有秒針在使用上不方便,不用耳朵聽就不知道手表是否在走動。后來出現了偏秒針式即小三針,隨后又從偏秒針式發展為中心秒針式即大三針。精密機械技術日趨發達,為了使機芯變薄,便于外觀造型,或簡化機心結構,加上無秒針結構在平面布置上對四輪位置沒有限制,故此又有重新采用無中心秒針結構機心的可能。無中心秒針式又可以分為偏秒針和無秒針兩種,偏秒針式應將四輪安排在表盤六點位。

2.2 偏二輪式:與條盒輪相嚙合的第二個齒輪不位于機芯中央

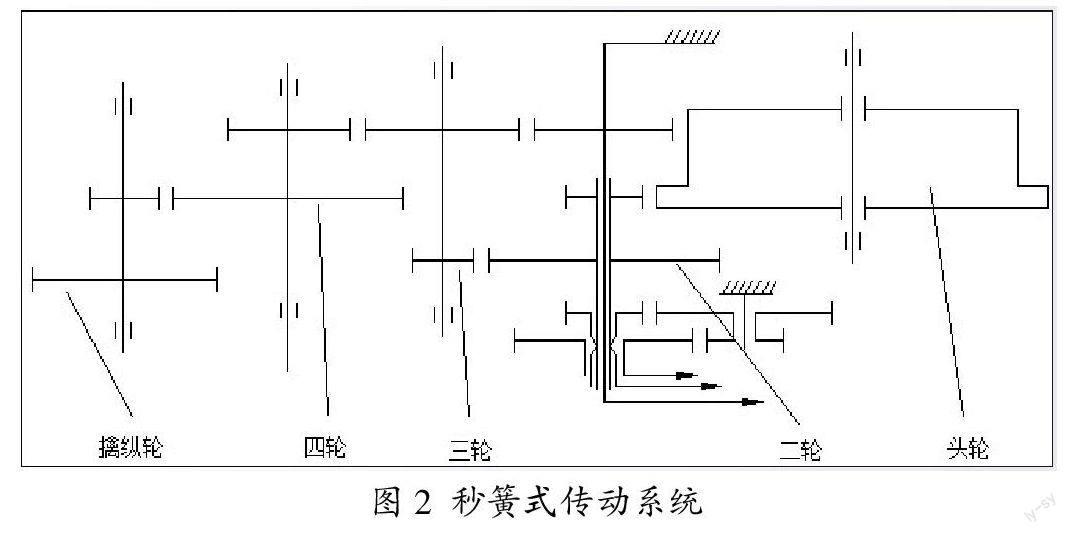

偏二輪式的二輪不在機芯中心位置如圖3,從而條盒輪的直徑有可能增大,能量儲備有可能增加,由于秒齒軸要支持中心秒針,所以需要在主夾板中心壓入一個空管的中心輪,作為秒齒軸的徑向支承和分輪的轉軸,對中心管的軸向壓合深度與垂直度的要求是很嚴格的。偏二輪式傳動系統根據輸出形式的不同分為:頭輪輸出式、二輪輸出式、三輪輸出式。

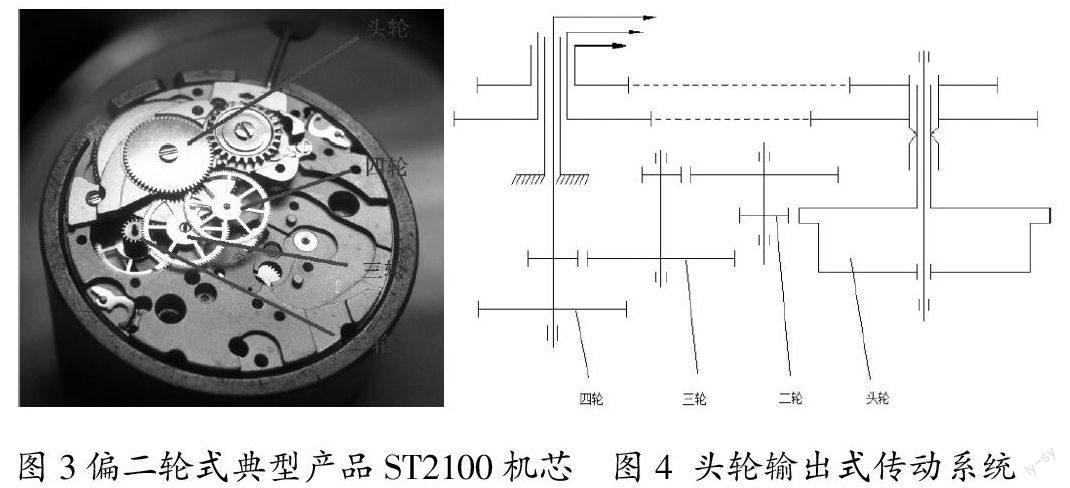

如圖4頭輪輸出式傳動系統的零件加工工藝性好(尤其是主夾板),在軸向位置排列上較為有利,可以加大條盒輪的厚度,調整和維修都比較方便。頭輪輸出式這種傳動形式的一種典型結構是摩擦分輪空套在中心管上,并且與條盒輪相嚙合。分輪與摩擦分輪套在一起構成雙分輪部件,摩擦分輪靠摩擦來帶動分輪,從而帶動指示機構。

3 傳動系統的整體優缺點分析

對于中心二輪式而言優勢是機芯整體結構緊湊,設計、加工甚至維修難度相對簡單,劣勢是機心平面與軸向的空間利用率比較低從而限制了條盒輪直徑的增大;對于偏二輪式而言,它的優勢正好彌補了前者的劣勢,機芯平面與軸向的空間利用率比較高,對于提高機芯的整體性能提供了有利條件,條盒輪直徑可以增大,間接提高發條的動力儲備,提高機芯有效工作時間。劣勢是設計與加工的難度比較高。