中國音樂選秀類真實電視興盛探源——以《中國好聲音》為個案分析

□文/謝 陽,中國礦業大學文學與法政學院學生

郝瑞達,中國礦業大學文學與法政學院學生

王庭佩,中國礦業大學文學與法政學院學生

電視節目《中國好聲音》(第二季)劇照

近年來,以著重記錄“普通人”真實為特征的真人秀節目火爆熒屏,清華大學尹鴻教授說“真人秀已經成為主流電視節目形態,一個泛真人秀時代已經到來。”[1]隨著改革的深入,特別是社會主義市場經濟地位的確立后,人民大眾對電視節目的需求多樣性、差異性日益增強,傳統本土的電視節目已不能滿足人們更高的精神文化追求,節目創新成為大勢所趨。西方電視節目模式的引進滿足了人們的此種精神需求,受到人們的追捧。

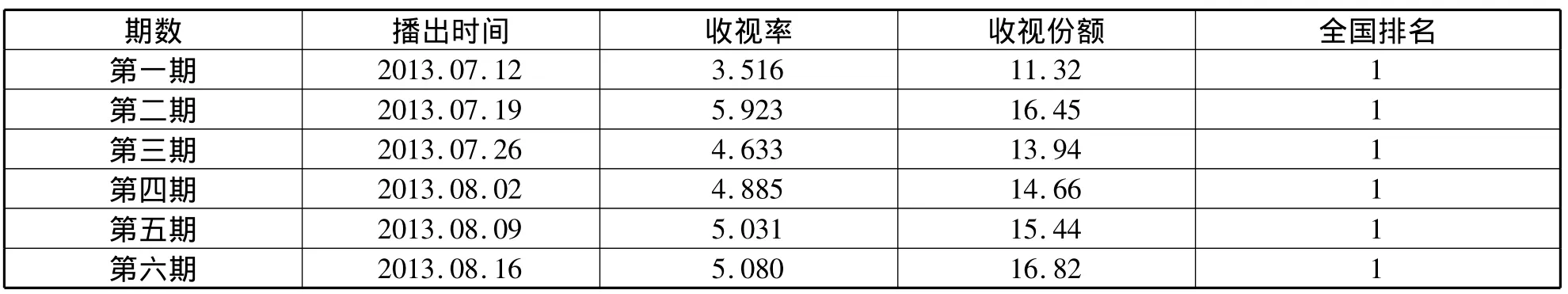

2012年7月,浙江衛視推出的《中國好聲音》節目掀起音樂選秀類節目高潮并引發全民熱議,2013年《中國好聲音》第二季冠名費及廣告費更以天價拍下,可收視率依舊居高不下。根據CSM(央視-索福瑞媒介研究有限公司)數據顯示,2013年10月7日《中國好聲音》第二季年度總決賽收視率達到5.174%,創下本季的收視高峰。

表1 央視索福瑞CSM46《中國好聲音》第二季各期數據

節目與受眾是一個互動統一的整體,兩者統一于電視為載體的文化機制下,真實電視之所以發展興盛,是因為這一類電視節目迎合了觀眾的精神需求。在此我們將節目制作方和受眾分開來看并非將兩者對立,而是為了更清楚地考量兩者之的連接機制,從客觀角度上探索這一文化現象。

一、西方模式本土化歷程

在全球化進程不斷加快的今天,現代社會的人類生活日益顯示出全球化特征。真實電視作為一種電視文化,早已借助新興媒介開始了全球的文化旅行。外來模式所到之處與當地文化碰撞出激烈的火花,使真實電視煥發出新的生機,引發收視狂潮,并且由母節目衍生出來的子節目也大多獲得成功。同時,真實電視的全球文化旅行對于經濟快速發展、人口眾多的中國而言,其影響顯得更加突出。

早在2000年8月,央視就率先原版引進西方模式《地球故事》,但反響平平,這被認為是西方模式引進的開端。隨后,各地衛視爭相效仿,然而眾多的引進節目并未在人們腦海中留下太多印記,直到2005年湖南衛視的《超級女聲》。這一檔模仿英國《流行偶像》的音樂選秀節目獲得空前成功,“超女”也成為2005年度熱門詞匯,其它新詞也悄然走入大眾生活。西方模式中國化獲得了里程碑式的成功。此后,各類選秀節目蜂擁而至,各節目制作方為獲得更多的收視率,不在提高節目藝術性上下功夫,反而過度表現人性的丑惡,把真實電視引入了庸俗化、娛樂化、利益化的道路。國家廣電總局適時推出“限娛令”來遏制此類現象,音樂選秀類節目走入下坡路。例如東方衛視的《我型我秀》《加油!好男兒》、湖南衛視的《快樂男聲》等節目皆遭遇滑鐵盧式的失敗。音樂選秀類真實電視漸入寒冬,許多電視臺對于上檔新節目的態度也日益謹慎。2012年7月,浙江衛視《中國好聲音》的幾把轉椅卻讓音樂類選秀真實電視迎來春天,該節目借鑒起源于荷蘭但風靡全球的好聲音模式,加以本土化改造,收獲嘉譽。2012年成為了選秀的“復興年”,2013年僅有關音樂的選秀節目不下數十檔,《中國好聲音》再一次成為熱搜詞匯。此時的西方模式在中國已日漸成熟,原版引進模式成為了各大衛視的殺手锏。節目制作方紛紛將目光拋向海外,尋找新模式以在該領域收視率上占得先機。這些西方模式的中國化只是真實電視的全球化旅程一個片面,盡管在某些方面上展現為“模仿抄襲”,人們幾乎能夠在國內的每一個真實電視找到西方模式的母節目,但無可否認這些節目對于人們文化需求的影響。

二、選秀類節目西方模式本土化的特點

制作方如今的眼光日益挑剔,選秀從根本上來講是“造星運動”,基本流程根本上相似。節目的出彩與否在于節目的包裝如何,如何吸引觀眾的眼球來贏取收視率。國內傳統模式早已不適應時代的發展,而且國內模式顯得呆板僵化,難以博得觀眾的青睞。與此同時,國外的真實電視顯示出新的生機,各種新模式不斷產生,各種新節目獲得前所未有的成功。浙江衛視推出的《中國好聲音》特別注重在節目的“新穎”。單從聲音來選拔選手、轉椅旋轉肯定、評委變導師搶人、擂臺式的雙人對位等新模式給電視受眾帶來了未有過的新鮮感,這些體現在細節之上的“新”最終使節目從里到外呈現出新生。好聲音模式率先走出寒冬,又一股引進國外新模式的浪潮隨之到來,而且都有不同程度的成功。

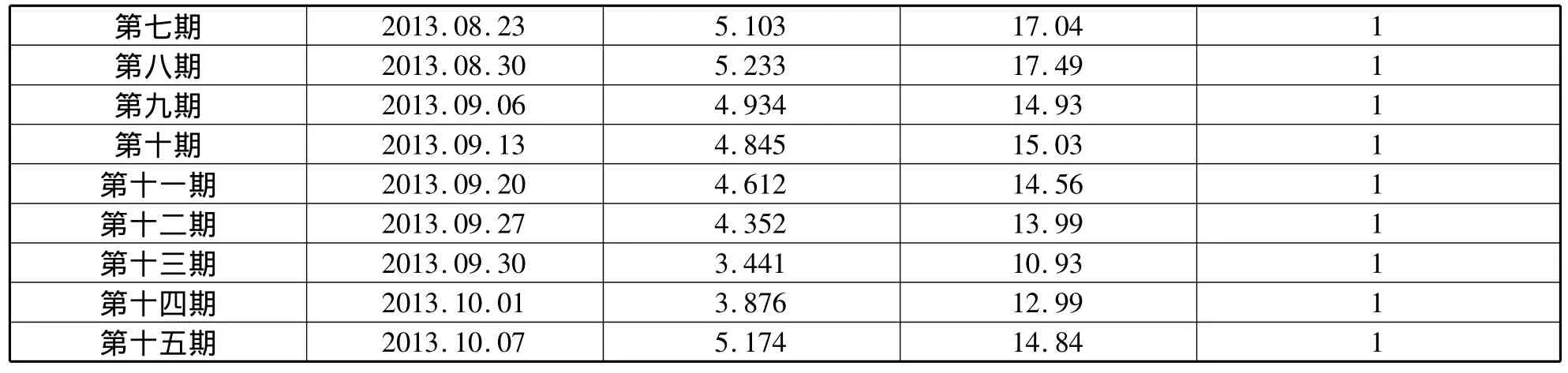

音樂選秀類真實電視的大熱轉而帶來了各類國外模式的爭相引進,其種類不再僅僅局限在音樂這一傳統領域,其范圍包括親子、婚戀、體驗、美容等。引進模式的多樣化一方面使電視熒幕變得更加多彩,拓寬了真實電視的范圍,但另一方面也帶來了節目同質化、形式相似化的問題,各地衛視跟風現象嚴重。以2013年為例,僅在暑假期間就有浙江衛視《中國好聲音》第二季、湖南衛視《快樂男聲》、東方衛視《中國夢之聲》等一系列選秀節目。如此多的節目在時間安排上大有沖突,這也體現出了西方模式引進上的無奈現狀。

表2 2013年最火的十檔選秀節目

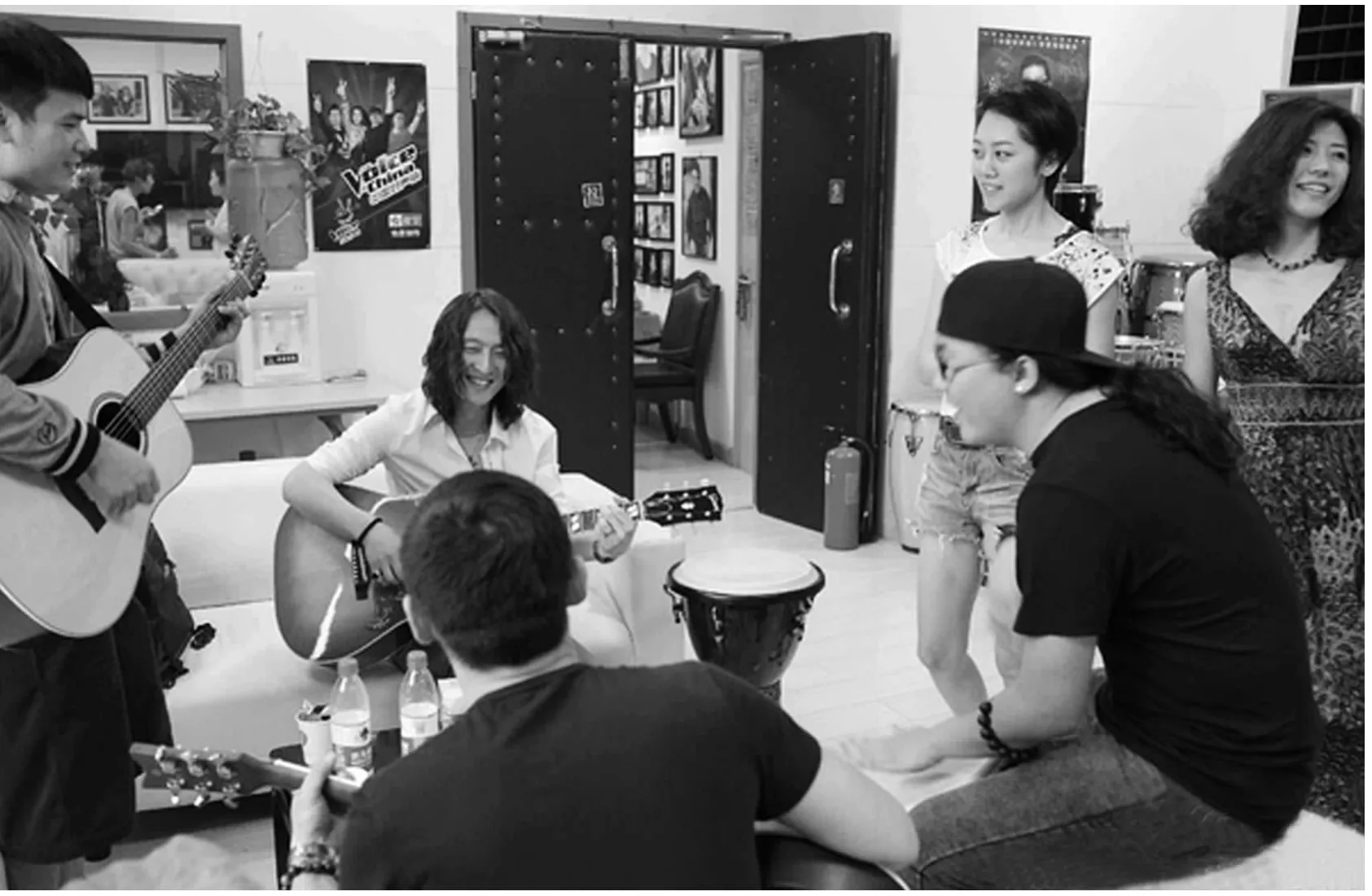

電視節目《中國好聲音》(第二季)花絮

三、《中國好聲音》的創新奇招

《中國好聲音》是由燦星制作公司,以350萬三季的價格從注冊在英國的版權代理公司IPCN手中購買《The Voice》的中國版權后制作的中國大型專業音樂真實電視節目。在與浙江衛視達成了制播分離意向,借助浙江衛視平臺播出。在引進版權之前,國內電視節目采用的多是模仿、抄襲海外優秀節目的方式,曾引起過版權爭議。近幾年,制作方普遍采用購買國外版權的方式,于是國內電視節目卸下了抄襲的擔憂。《中國好聲音》原版引進國外模式,保留了原有風格,舞臺設計以及節目流程完全按照原版節目,甚至連導師轉椅都是原樣空運過來,讓觀眾真正體味《The Voice》的原始滋味。

第一季中,劉歡、那英、庾澄慶、楊坤四位著名歌手作為導師言傳身教,第二季于2013年7月12日在浙江衛視播出,由那英、張惠妹、庾澄慶、汪峰擔任導師,呈上新一輪激動歡樂的音樂盛宴。實力派歌王劉歡、實力派歌后那英、張惠妹、“音樂頑童”庾澄慶、“情歌王子”楊坤、“搖滾天王”汪峰。如此震撼的導師團隊保駕護航怎不讓人心動,如此大牌的歌星怎能不讓人在節目上更有期待。可謂是節目未播卻早已營造了熱烈的輿論氛圍。另外導師搶人環節的眾多話語也成為了年度流行語,例如楊坤的“三十二場演唱會”、阿妹Family等至今仍津津樂道。

《中國好聲音》制作團隊人數眾多卻分職明確,電視上播出的最終節目是制作方從數千小時素材中篩選出來剪輯,后期經過修音美化形成的。一期節目九十分鐘,可背后卻是幾十倍于九十分鐘的努力汗水。節目制作方摒棄《超級女聲》的海選模式,導演組奔赴世界各地親自面試各類優秀學員,為的就是保證學員的演唱質量。此外,節目制作方將品牌效應做到了極致,冠名商和制作方實現了共贏,這在一定程度上導致節目效應持續不減的現象。后期的《中國好聲音》世界巡演,學員簽約等一系列產業鏈更是將“好聲音”品牌的利益實現最大化。

電視節目在一定程度上與紀錄片類似,要在更大程度上保證真實,體現“真人秀”這一特色。然后,記敘這樣的一條單線早不能滿足受眾的胃口,此時的情感成分會為節目增色不少。選手背后的故事成為了一大亮點,總有一些選手經歷與你類似,讓你產生共鳴。如此動作又產生了新問題,就是選手經歷造假嫌疑。《中國好聲音》的許多選手也受到了質疑,網絡紛紛揭露事實,亦真亦假,但是此做法從側面為《中國好聲音》贏取了輿論市場份額,客觀上收獲了更高的收視率。

四、《中國好聲音》應對受眾的多元化需求

節目制作方在傳播過程中扮演了傳播者這一重要角色,受眾這一角色也是不可或缺的。節目通過受眾得到反饋,從而完成傳播這一完整過程。只有當二者的訴求一拍而和,預期效果才得以釋放,節目獲得轟動效益就不足為奇。

首先,文化需求群體的多樣化。中國真實電視經過數十年的發展,其方向性越來越清晰化,指向群體日益明顯。上檔新節目的主打群體首先必須確定。將這樣一群人從受眾中剝離出來,分析調查該小群體的個性,對癥下藥。例如婚戀類節目注重未婚男女,音樂選秀類節目注重青年群體,智力闖關類節目注重知識階層等。以《中國好聲音》為例,它在浙江衛視播出后,以其精良的選秀模式、草根娛樂大眾的理念、臺上臺下互動活潑的氛圍不僅牢牢吸引住了傳統的收視人群,還將知識分子、青少年人群等此前幾乎與電視“絕緣”的群體吸引過來,帶給我們的不僅是視聽的愉悅,更多的是對此節目的思考。在這樣的小群體中營造出聲勢進而擴散至受眾全體,造成了全民熱議《中國好聲音》的局面。

其次,文化需求形式的多樣化。黨的十八大報告對文化建設任務做了相關論述,提出四項任務:一是加強社會主義核心價值體系建設,這決定著中國特色社會主義發展方向。二是全面提高公民道德素質,這是社會主義道德建設的基本任務。三是豐富人民精神文化生活,這是全面建設小康社會的重要內容。四是增強文化整體實力和競爭力,這是國家富強、民族振興的重要標志。第三項任務便提出了要加快文化產業發展以適應人民群眾日益多樣化的文化形式。由于受傳統文化和現代文化的雙重影響,人民對各種文化形式需求的態度也不一樣。受眾在此過程中不再處于被動狀態,擁有了充足的選擇權來滿足自己需求,這樣的模式也是“使用—滿足理論”的最好例證。

表3 2009年至2010年電視節目數量比

最后,受眾文化審美層次化。電視藝術被稱為“第八藝術”以來日益受到觀眾的喜愛,在生活中占據很大份額。再現與表現是其主要特點之一,但前期的電視節目更大程度上注重表現而忽略再現。隨著電視藝術的不斷發展,特別是真實電視受到熱捧之后,受眾對真實性提出了更高要求,只有真正做到再現與表現的統一,才能獲得受眾青睞。《中國好聲音》作為一檔電視節目真人秀,“真人秀”是其重點,其選手來自全國甚至全世界各地,現場式的選秀模式,最大限度上體現真實的特色。然而,單單追求真實式的直播模式不能滿足受眾的審美需求,節目的制作水準也會相應大打折扣。此時,表現的重要性突顯出來。節目制作經過后期的剪輯加工,使節目質量得以提升,更加符合受眾的收視習慣。節目的開篇、發展、高潮、結束形成了參差錯落的流程曲線,避免了一定程度上的觀眾審美疲勞,更加符合受眾情緒。

五、《中國好聲音》類節目的未來發展之路

從《中國好聲音》個案所體現出來的問題,結合走訪調查分析,中國真實電視想要獲得長遠發展,應從以下諸方面尋找出路:

首先,培養創新意識,打造本土品牌。盡管引進外來模式在如今的社會產生了巨大影響,但歸根到底并非原創,在很大程度上受限于外來模式,沒有形成自己獨特的品牌。何為創新意識,就是要敢為天下先的精神,這是社會不斷進步的根本動力。沒有創新意識就沒有自己的核心競爭力,在競爭中會處于下風。中國的真實電視走過了風風雨雨,由原來的抄襲照搬,逐漸加入了本土化的創新,這樣的趨勢固然不錯,但是節目的“根”卻不屬于我們,我們做的只是枝葉的小修小剪。只有當中國自己的品牌走出去,中國真實電視才能獲得更長遠發展。

其次,提高經濟效益,注重社會效益,實現二者的統一。經濟效益在市場中占據重要比重,社會效益卻是在不斷被壓縮。每一檔“火”的節目不單在經濟效益上面實現豐收,在社會上面也做出了應有的貢獻。商業化的運作模式不能只向利益靠攏,那樣只能是賺錢的工具,并非人們眼中的經典之作。電視媒體需要宣揚正確的價值觀,傳播正能量,對于違背社會責任和社會主流價值的低俗化傾向必須堅決制止,引導大眾傳媒正確的價值導向。

最后,講究真實情感,提升透明度。情感牌在真實電視中不可或缺,但不能為了情感而造假,博取受眾的同情。傳播正能量,首先必須是真能量。“真”始終是第一位的,一味的追求情感最終只能被受眾所拋棄。另外,對于始終不絕于耳的選秀黑幕,監控手段的缺失嚴重損害了選秀節目的公信力。可以預料的是,長此以往,選秀節目的吸引力也會因此而大大削弱,使自己賴以存在的基礎受到動搖。建立完善的監督機制,使節目全程透明成為了大勢所趨。

《中國好聲音》火爆的背后有多重因素的作用,從音樂選秀類節目體現出了真實電視的獨特魅力。真實電視是一種具有時代氣息的文化載體,實現大眾文化的飛速發展;真實電視是一種全球化下的商品,由原點輸向全世界,實現更大范圍的文化傳播。真人秀時代已經到來。

[1]尹鴻等.娛樂旋風—認識電視真人秀[M].北京:中國廣播電視出版社,2006:1.