西藏公路的建設特點及水土保持設計思路

高寶林,周 全

(湖北省水利水電規劃勘測設計院,湖北 武漢 430064)

近年來,國家不斷加大西藏交通基礎設施建設力度,道路交通條件日益改善。僅“十一五”期間,西藏公路交通建設就完成投資260億元;根據《西藏自治區“十二五”時期公路交通發展規劃》,2011—2015年,西藏公路交通發展規劃總投資461.74億元,是“十一五”時期的1.78倍。大規模的公路交通建設,將帶動西藏經濟的跨越式發展,而由此產生的水土流失和對生態環境的破壞也是不容忽視的。當前,西藏自治區交通運輸廳按照國家法律法規的要求,對每一個項目都委托相關單位編制了水土保持方案。筆者于2012年對西藏近年來建設的公路做了一次大范圍的現場調查,調查結果顯示部分水土保持措施落實不到位。究其原因,除了有工程施工的監督和管理因素外,水土保持方案不能很好地與實際相結合也是導致部分水土保持措施無法落到實處的一個因素。為此,在方案設計中應結合工程本身的特點以及項目區特點,因地制宜布設水土保持措施。

1 當前西藏公路的建設特點

1.1 以低等級路的整治改建為主

根據《西藏自治區“十二五”時期公路交通發展規劃》,全區在“十二五”期間將建設26 924 km公路(扣除新建的橋梁和隧道),道路等級及建設性質見表1。

從表1可以看出,西藏當前公路建設以整治改建現有公路為主,占總里程數的97.65%,而新建公路長度僅占總里程數的2.35%。在整治改建工程中,大部分是將現有的等外級公路改建為三級路或四級路,占總里程數的95.24%。

表1 西藏“十二五”規劃公路里程

1.2 投資有限

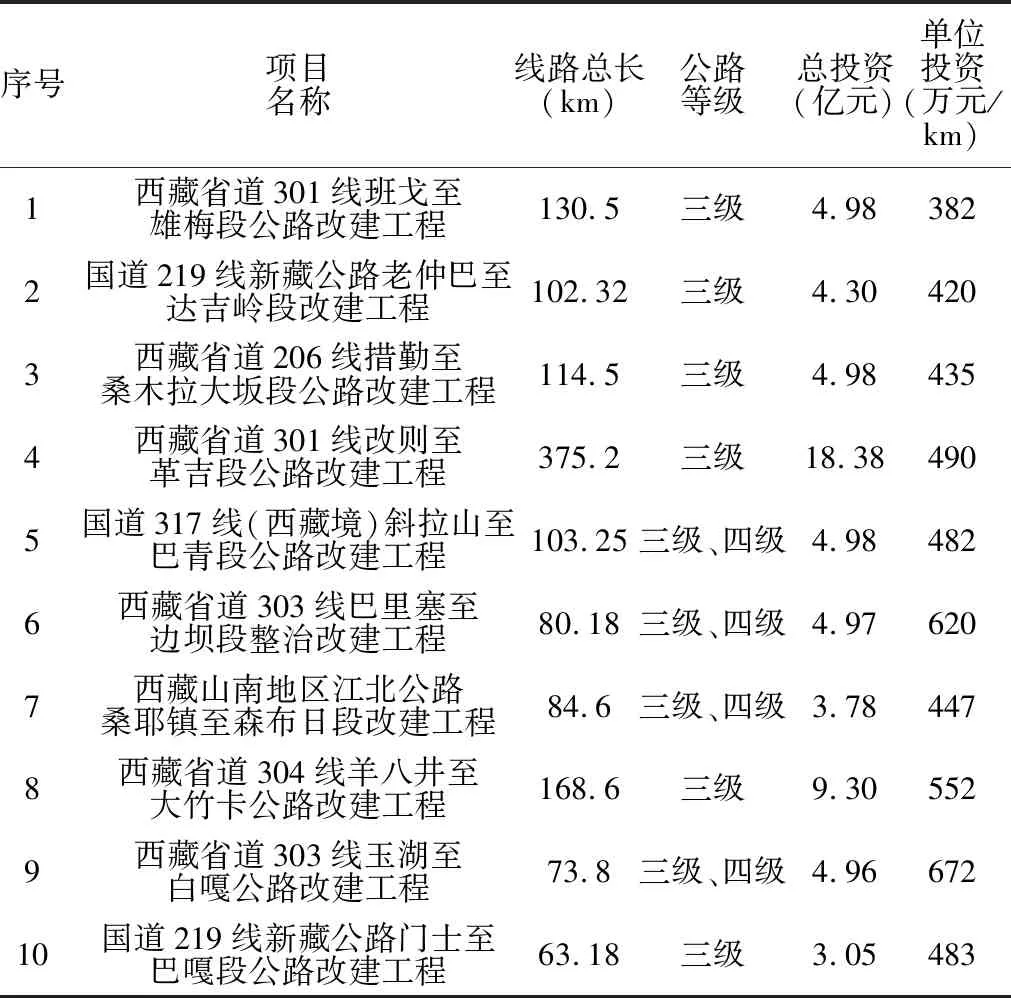

在全國公路建設中,惟有西藏自治區是中央財政全額撥款。近年來雖然國家對西藏的公路交通建設大力扶持,但由于區內經濟落后,地廣人稀,交通量較少,所以公路等級較低,單位公里投資較少。筆者對近年來部分工程的投資統計顯示,大部分工程投資在500萬元/km左右(見表2)。

2 西藏自治區的自然條件

(1)氣溫低,熱量條件差。在我國的氣候區劃中,西藏屬青藏高原氣候區的一部分,絕大部分地區氣溫低,年平均氣溫等于0 ℃的等值線大致沿岡底斯山—念青唐古拉山分布,此線以北和以西的廣大地區(約占土地總面積的2/3)年平均氣溫低于0 ℃,此線以東和以南的地區年平均氣溫高于0 ℃。藏北高原的大部分地區,年平均氣溫<-2 ℃;藏東南除林芝地區外的大部分區域,年平均氣溫也在2~5 ℃之間。全區大部分地區積溫少,熱量條件差,生長季節短,在藏東南的部分地區,年均≥10 ℃的積溫為3 000~4 000 ℃,而藏西北的大部分地區,年均≥10 ℃的積溫僅為500 ℃左右。

表2 西藏近期公路建設投資規模

注:項目總長含支線工程。

(2)年降水量少,分布不均。西藏大部分地區屬于半干旱和干旱氣候區,年降水量大致是從東南向西北逐漸減少,東南部念青唐古拉山以南海拔在3 500 m以下,年均降水量在600 mm以上;往西進入雅魯藏布江中游谷地,海拔3 500~4 200 m ,降水量減少至450~350 mm;再往西到達雅魯藏布江上游谷地,海拔在4 200~4 500 m,降水量只有300~200 mm;往北的阿里地區海拔在4 500 m以上,大部分地區降水量僅有50~150 mm。

(3)生態極其脆弱。西藏大部分地區屬于生態脆弱區,其植物群落具有對外界干擾抵御能力低,自身穩定性差、易退化、不易恢復等特點[1],地表草皮和地表結皮一旦遭到破壞就不可逆轉,有的草皮植被恢復時間需要上百年的時間,且在現有的經濟水平和技術條件下,這種負向發展無法有效遏止[2]。如果在公路建設過程中不注意保護,不減少對地表的擾動和破壞,將會進一步加劇生態環境的惡化。

3 水土保持方案設計思路

(1)控制水土保持總投資。在水土保持設計時,要綜合考慮工程等級和總投資,確定與工程相匹配的防護標準,對路基開挖邊坡、填方邊坡的防護宜遵從主體設計,比如主體工程設計時,由于資金的限制對大部分路基邊坡都采取了自然的放坡或簡單的礫石壓蓋措施,沒有采取工程護坡及綜合護坡的方式,所以方案設計時,不宜補充大面積的綜合護坡措施,對料場開挖邊坡等區域的防治措施也應該簡化,盡量用簡單實用、低標準的措施最大限度地控制工程造成的水土流失,用較少的費用防治因工程建設而產生的水土流失。要控制單位長度的水土保持投資,防止因投資過大使得水土保持措施無法落實。

(2)盡量減少擾動,控制臨時占地。在水土保持設計時必須嚴格遵從“保護優先,減少擾動”的原則,在渣場、料場、施工場地和施工道路的措施布置中,應結合工程實際,盡量控制占地。應盡量將臨時土方堆放于路基占地范圍內;對于工程產生的永久性棄渣,應分析堆放于附近料場的可行性,同時也可以與主體設計單位協商優化主體工程設計。水土保持措施設計時藏西北地區要加大圍欄等臨時防護措施,而藏東南地區則要通過加大周邊溝等控制擾動地表的范圍,防止水土流失。

(3)慎重進行植物措施設計。項目區氣候條件差,藏西北多年平均降水量在300 mm以下,年平均氣溫在0 ℃以下,海拔在4 500 m以上,≥10 ℃年積溫僅500 ℃左右,植被生長非常困難,尤其是海拔超過4 800 m的區域植物生長幾乎沒有可能。在藏東南地區,雖然降水量較大,海拔相對較低,但年均氣溫僅2~5 ℃,植被生長仍然比較困難。制定水土流失防治目標時,在遵循《開發建設項目水土流失防治標準》的基礎上,還應結合當地氣候條件進行評估和論證,必要時可降低林草植被恢復率、林草覆蓋率等指標。根據多年的經驗,在藏西北地區撒播草籽以及鋪草皮的植物措施很難取得成功,即使植草后夏天成活,冬天由于大風以及極低的氣溫,會導致草皮全部死亡,除非有充足的養護經費[3],所以對于三、四級路改建工程中的植物措施,筆者認為在藏東南的林芝等地區可以實施,昌都地區則要在進行分析論證后再設計,而在藏西北等區域不可以大面積地采用草皮剝離、撒播草籽以及種植灌木等措施。

(4)根據侵蝕類型布設水土保持措施。西藏自治區的水土流失類型主要有凍融侵蝕、水力侵蝕和風力侵蝕3種,凍融侵蝕主要分布在海拔4 000 m以上及高山雪線以上,水力侵蝕主要分布在藏東南降水量在500 mm以上的林芝、昌都地區一帶,而風力侵蝕主要分布在藏北地區的那曲草原、阿里草原以及山南地區的雅魯藏布江沿岸地區。我國對于凍融侵蝕防治的研究目前主要集中在農用地的水土流失防治上,而對于工程型的凍融侵蝕研究較少[4]。凍融侵蝕主要是土壤中含水的部分在結冰—融化—結冰的反復作用下,造成土層松動、崩解,松動的土層在水力作用下產生水蝕,在風力作用下產生風蝕,其動力源實質上還是水力和風力,所以在措施布設時主要考慮防止水力侵蝕和風力侵蝕的發生。在藏東南以水力侵蝕為主的區域,主要應考慮周邊截排水溝、臨時苫蓋等防水力侵蝕措施的設計,而在藏西北以風力侵蝕為主的區域,則應重點考慮臨時苫蓋等防風蝕措施的設計。

(5)合理確定監測頻次以及監測方法。西藏自治區地廣人稀,大部分地區交通不便,加之氣候惡劣,在水土保持監測設計時,在遵循相關規范性文件的基礎上,應結合項目區特殊地理位置及環境條件進行分析和論證,合理確定監測方法以及監測頻次,不宜采用全程駐地監測。在監測方法設計時應分析項目的實際情況,在藏東南水力侵蝕較嚴重的區域,應以監測水力侵蝕為主,設置徑流小區等進行監測;在藏西北終年降水稀少、大風頻繁的區域,應以監測風力侵蝕為主,設置旋轉式多路集沙儀等進行監測。

[參考文獻]

[1] 冉圣宏,金建君,薛紀渝.脆弱生態區評價的理論與方法[J].自然資源學報,2002,17(1):117-122.

[2] 趙躍龍.中國脆弱生態環境類型分布及其綜合治理[M].北京:中國環境科學出版社,1999.

[3] 印建文.高寒地區路基草皮護坡及草皮水溝施工技術[J].西部探礦工程,2008(1):211-213.

[4] 范昊明,蔡強國.凍融侵蝕研究進展[J].中國水土保持科學,2003,1(12):50-54.