水電工程復合型棄渣場水土保持設計探討

吳 偉,杜運領

(中國水電顧問集團華東勘測設計研究院,浙江 杭州 310014)

截至“十一五”期末,我國的水電裝機容量達到2.16億kW,占全國發電裝機總量的22.3%,水電的大力開發對節能減排和能源結構調整起到了重要作用。通過長期的探索和實踐,我國的水電開發事業在取得重大發展的同時,開發的理念也逐漸發生著轉變,從單純注重經濟效益轉變為經濟、社會和生態效益兼顧,從單一追求科技進步轉變為科技、社會進步同追求并與生態文明建設相統籌。

水電工程開發和建設具有棄渣場選擇困難、棄渣量較大、棄渣的水土流失危害較大等特點[1]。目前,由于對棄渣主要采取的處理措施為設置棄渣場集中堆置并加以防護,所以棄渣場的水土保持設計是水電工程水土保持設計的重中之重。由于水電工程施工總布置規劃的單個棄渣場的棄渣量往往達幾百萬方,堆渣高度超過百米,加之受地形、地質條件限制,在選擇渣場時往往涉及水庫淹沒、不良地質災害等不利條件,這更是給棄渣場的水土保持設計提出了嚴峻的挑戰。

1 復合型棄渣場概念的引入和類型劃分

生產建設項目棄渣場基本都是按照棄渣場地的地形條件及與河(溝)的相對位置關系進行劃分的。依據目前常見的分類方法,可將水電工程棄渣場分為溝道型、臨河型、坡地型、平地型和庫區型等5類[2],其中:溝道型棄渣場按照棄渣堆放在溝道中的具體位置和與溝水相對位置關系的不同,又可細分為攔溝型、順溝型和填溝型3類[3];庫區型棄渣場按照棄渣堆置高程與水庫正常蓄水位、死水位的相對關系,又可細分為庫面型、庫中型和庫底型3類[1]。

水電工程往往棄渣總量巨大,主要棄渣場規劃的堆渣量和占地面積也較大,尤其是對堆渣量超過300萬m3、堆渣體最大高度大于150 m的特大型棄渣場[4],其規劃布置受水電工程常見復雜地形地質條件的限制,所屬類型并非單一,且可能按照目前常見的分類方法劃定的類型不具有代表性。例如,金沙江下游河段規劃的白鶴灘水電站樞紐工程棄渣總量(松方)近1億m3,規劃在庫區兩岸溝道內布置兩個4 000萬m3的棄渣場,堆渣高度均超過200 m,占地面積均超過100 hm2,堆渣施工期近10年。按照目前常見的分類方法,應劃分為庫區型,但因其堆渣占用金沙江左右岸主溝道、溝口沖洪積臺地和主河道兩岸河灘地,故又具有溝道型、坡地型和臨河型的特征。值得注意的是將水庫蓄水后,渣場大部分會被淹沒在庫區內,危害性反而有所降低。因此,該棄渣場具有的溝道型、坡地型和臨河型更具有代表性,而庫區型反而成為次要類型。可將此類具有多種堆渣地形特征的棄渣場稱為堆渣地形復合型棄渣場,設計時應針對其代表性堆渣地形特征進行水土流失防治。

根據地形條件對棄渣場進行單一類型的劃分往往不能全面反映棄渣場的特征,例如,在抽水蓄能電站中,由于上下庫主壩壩后區域一般不考慮布置廠房等建筑物,為了使施工布置更加緊湊,往往將主壩壩后場地規劃為棄渣場,這樣做既減少了工程占地,又縮短了棄渣運距,降低了工程造價。在水土保持設計中,除了根據棄渣場所處的地形條件采取常規防護措施外,尚需考慮主壩壩后排水、滲流監測、壩區景觀等需要,采取有針對性的設計方案。此類棄渣場按照目前常見的分類方法一般劃分為溝道型或坡地型,這樣勢必無法反映因壩后棄渣這個特殊位置所具有的特征。可將此類位置特殊的棄渣場稱為特殊位置復合型棄渣場,設計時應注意針對所處特殊位置而具有的特征進行水土流失防治。

新水土保持法對棄渣綜合利用提出了更高的要求,僅在不能綜合利用確需廢棄時才可設置棄渣場集中堆置并加以防護。因此,在規劃水電工程棄渣場時除了滿足單一堆渣要求外,應盡可能地結合滑坡體、變形體等地質災害治理、渣頂平臺施工場地布置、造地等加以綜合利用。可將此類具有綜合利用效益的棄渣場稱為綜合利用型棄渣場,設計時應結合綜合利用的要求對棄渣場進行設防。

綜上所述,目前常見的水電工程棄渣場劃分的單一類型存在不全面、不具有代表性、不能反映棄渣場所處特殊位置、棄渣綜合利用特征等缺點,在某些巨型棄渣場、特殊位置棄渣場和具有綜合利用效益棄渣場的水土保持設計中可能失去有效的指導作用。因此,為了全面、有針對性地反映棄渣場特征,有必要在水電工程棄渣場水土保持設計中引入復合型棄渣場。

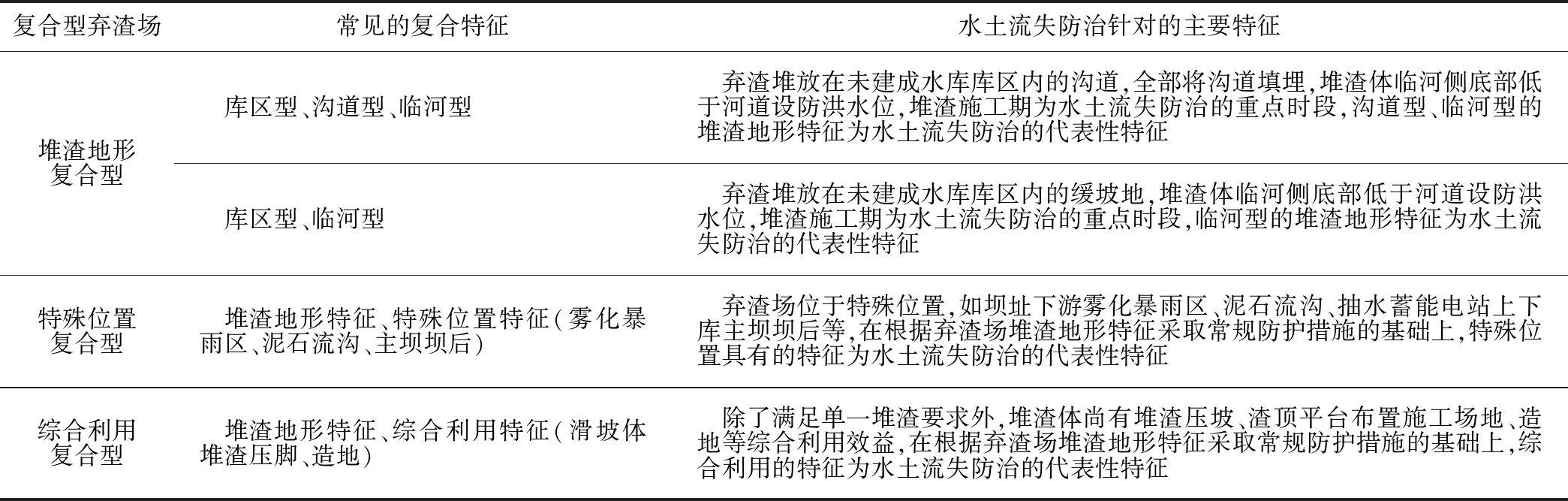

在目前劃分類型的基礎上,結合水電工程棄渣場的主要特征,初步將水電工程復合型棄渣場分為堆渣地形復合型、特殊位置復合型和綜合利用復合型等常見的3類,主要特征見表1。

表1 水電工程常見的3類復合型棄渣場情況

2 復合型棄渣場水土流失防治特點

2.1 防治體系更加全面系統

根據《開發建設項目水土保持技術規范》(GB 50433—2008)、《水電建設項目水土保持方案技術規范》(DL/T 5419—2009)等規定,水電工程棄渣場水土流失防治以工程、植物和施工輔助措施為主,結合土地開發利用形成綜合防治體系,常規的工程措施主要包括攔渣、排(蓄)水、護坡、蓄水灌溉設施配套和土地整治工程等,植物措施主要包括植被建設、生態修復等,施工輔助措施主要為棄渣場范圍內的表土剝離及堆置防護等。由于復合型棄渣場具有更多的特征,所以水土流失防治需考慮更多的因素,防治措施體系也需更加全面系統。

2.2 堆渣體穩定計算更加復雜

水電工程棄渣場堆渣邊坡穩定性一般可參照《水利水電工程邊坡設計規范》(DL/T 5353—2006)計算,若將棄渣場與場內道路、施工場地結合布置,建議參照《碾壓式土石壩設計規范》(DL/T 5395—2007)進行穩定性復核計算。穩定性按照持久、短暫和偶然3種設計工況計算,荷載分為永久荷載、可變荷載和偶然荷載,具體工況和荷載組合需根據棄渣場具有的不同特征確定。由于復合型棄渣場具有更多的特征,且多種特征往往互相耦合發生作用,所以計算中工況和荷載組合的選取也更加復雜。

2.3 分期堆渣、分期防治

水電工程復合型棄渣場及其防護工程一般規模較大,防護工程體系也更加復雜,棄渣場占地也往往涉及居民點或公共設施。在實際施工過程中,常常遇到無法按照規范要求,在棄渣場堆渣前全部完成堆渣區移民征遷和防護工程建設等問題,為了降低棄渣場施工期遭遇超標準洪水或發生泥石流、滑坡等地質災害帶來的安全風險,一般需結合移民征遷工作計劃、防護工程規劃設計方案等,在移民征遷工作分期開展、防護工程分期建設的基礎上,要分期堆渣、分期防護。

2.4 具有綜合防治和利用效益

由于綜合利用復合型棄渣場防護體系全面系統,防護標準相對一般施工場地、再造土地等要高,不僅滿足綜合利用的防治要求,而且截排水溝、沉沙池、溝水處理建筑物等可結合蓄水灌溉設施一并規劃設計,因此棄渣場防護措施具有綜合防治和利用效益。

3 復合型棄渣場水土保持設計要點

3.1 轉變設計思路

在水電工程復合型棄渣場水土保持設計中,應強化分期規劃、分期防治、分期設計的思路,同時要高度重視堆渣施工期的水土保持設計,滿足過程中設計、過程中防治的要求,切勿一成不變地延續堆渣前和堆渣后一次性完成水土保持設計的傳統思路。

3.2 排洪工程設計

排洪工程一般由上游攔洪工程、排洪溝(渠、洞)和渣場周邊截洪工程三部分組成[4],排洪工程的設計標準可根據渣場規模及特點,按照《水電建設項目水土保持方案技術規范》(DL/T 5419—2009)確定。

由于復合型棄渣場具有分期堆渣、分期防治的特點,所以對規模較大的排洪工程可在滿足《水電建設項目水土保持方案技術規范》規定的前提下,根據分期堆渣規模、特征及防護對象的重要性等,分期采取不同的防洪標準,一般可考慮分為堆渣施工期和永久運行期兩個標準,堆渣施工期標準有可能高于永久運行期標準,實踐中應具體加以論證分析。如在規劃布置我國西南地區的水電工程棄渣場時,往往無法規避泥石流溝,此類特殊位置復合型棄渣場的排洪工程應與泥石流防治的攔擋、停淤、排導等工程相結合,設計標準則要兼顧泥石流防治和渣場防洪兩個標準。

3.3 護坡工程設計

在棄渣場堆渣體整體穩定的基礎上采取護坡工程,護坡措施類型的選擇應根據邊坡性質、水文特點,從經濟、安全和生態角度綜合比較后確定,并盡量采用生態護坡措施。在進行塊石、混凝土等工程護坡設計時,尚需進行護坡厚度、抗沖粒徑的復核計算。

對具有庫區型特征的堆渣地形復合型棄渣場,設計護坡工程時,除進行常規設計外,還要綜合考慮庫區原河道天然洪水、施工導流洪水、水位變幅等可能對護坡工程的影響。設計壩址下游特殊位置復合型棄渣場護坡工程時要綜合考慮下游河道天然洪水、發電尾水、泄洪、霧化暴雨和下一梯級電站回水等可能對護坡工程產生的影響。

3.4 蓄水灌溉工程設計

根據規范要求,應對棄渣場配套建設蓄水灌溉設施,主要用于棄渣場植被建設和土地復耕的后期養護管理。蓄水灌溉工程應結合渣場周邊截洪工程、排水工程布置,對具有溝道型特征的堆渣地形復合型棄渣場還可結合排洪工程布置引水建筑物,一般采用有壩引水方式,布置水閘、引水渠等。灌溉渠道一般設計為灌排兩用,蓄水設施和渠系建筑物沿灌溉渠道布置,其中蓄水設施包括蓄水池、水窖等,在蓄積渠道來水的同時兼有消力池和沉沙池的功能,渠系建筑物主要包括水閘、跌水、陡坡等。

3.5 堆渣體穩定性計算

復合型棄渣場堆渣體穩定性計算工況、荷載組合選取更加復雜,一般需計算天然、暴雨、穩定水位、水位驟降、地震等單一工況或組合工況下的堆渣體穩定性,荷載作用考慮自重、地下水壓力、坡外水壓力(正常蓄水位、河道水位等)、剩余孔隙水壓力、平臺施工場地荷載、道路車輛荷載、地震等。確定綜合利用復合型棄渣場堆渣體物理力學參數時要考慮綜合利用對棄渣碾壓、材質等的特殊要求。另外,穩定性計算應復核棄渣場及周邊臨近地層的整體穩定性,特別要重視堆渣體下游側自然邊坡的穩定性,通過計算確定堆渣體與下游不穩定自然邊坡之間的合理距離。

3.6 安全監測及生態修復的要求

在水電工程棄渣場常規設計中,往往缺少對棄渣場安全監測和生態修復的要求。對堆渣條件更加復雜的復合型棄渣場,應在開展水土保持監測的基礎上,強化安全監測,其中對堆渣體可進行表面變形、地下水位等觀測,對防護工程建筑物進行表面變形、支護結構受力等觀測。在植被恢復后,應采取撫育管理和封禁治理相結合的生態修復措施,嚴禁伐木、砍柴、放牧和取土等人為活動,加強對病蟲害的監測、防治及林區防火工作,人工促進形成以喬灌為主體、喬灌草相結合、結構合理穩定和功能高效協調的人工生態林群落。

4 結 語

加快水電發展是實現非化石能源發展目標的必由道路之一,也是有效降低單位國民生產總值二氧化碳排放量的重要措施,為了促進水電持續健康發展,必須落實“在保護中開發,在開發中保護”的要求。棄渣場水土保持設計應得到足夠重視,引入復合型棄渣場概念能夠更加全面、有針對性地反映棄渣場特征,從而有效指導水土保持設計。

[參考文獻]

[1] 高寶林,周全,高武林.水電工程棄渣場水土保持措施設計探討[J].中國水土保持,2011(3):36-38.

[2] SL 575—2012,水利水電工程水土保持技術規范[S].

[3] 趙芹,鄭創新.溝道型棄渣場分類及工程防護措施分析[J].中國水土保持,2010(4):38-40.

[4] DL/T 5419—2009,水電建設項目水土保持方案技術規范[S].