35歲以上農村居民早期復極綜合征危險因素的調查研究

黃 蓉 袁 青 屈克義

湖北省宜昌市夷陵醫院,湖北宜昌 443100

早期復極綜合征 (early repolarization syndrome) 指外觀健康, 無心臟形態異常人群出現ST 段和J 點抬高等表現的心電現象,伴有相關癥狀者稱為早期復極綜合征[1]。長期以來,醫學界都認為早期復極綜合征是一種良性變異,屬正常心電圖表現,但是最近國內外一些文獻報道顯示,早期復極綜合征可能與特發性室顫等惡性心律失常相關聯,其增加了心源性猝死的危險。 為此,早期復極綜合征也成了心血管研究領域的一熱點, 本研究通過對湖北省宜昌市夷陵區35 歲以上農村居民進行一次早期復極綜合征的流行病學調查, 旨在盡早發現早期復極綜合征的一些危險因素,尋找有針對性的預防措施。

1 對象與方法

1.1 對象

本研究的對象主要為宜昌市夷陵區農村35 歲以上常住(5 年以上)居民。 對象納入標準:簽訂知情同意書者;符合研究條件的居民;無精神疾病,溝通表達正常者。排除標準:未簽訂知情同意書;有嚴重精神疾病、溝通表達障礙者。 采用兩階段整群抽樣方法進行樣本抽樣, 先按生活習慣及經濟水平的差別抽出鄉鎮,在抽出的鄉鎮中再抽出2 個行政村,對抽出的行政村所有符合調查的對象進行調查。一共抽出了7 個鄉鎮的14 個村,調查對象合計3393 名,均為務農人員,其中男1414 名,占總人數的41.67%,女1979 名,占總人數的58.33%。 調查時間2013 年8~12 月。

1.2 方法

采用問卷調查與體檢相結合的方法。調查人員及體檢人員均為宜昌市夷陵醫院的醫護人員,調查前進行了統一培訓,使用規范的調查指導語言。 調查表經過專家嚴密設計,其調查內容包括研究對象的一般人口學資料如性別、年齡、婚姻狀況、教育程度、職業、醫療保險類型等;被調查者的生活習慣,包括吸煙情況、飲酒情況、飲茶、飲食及體力活動、體育鍛煉等;居民高血壓、糖尿病、冠心病、腦卒中等既往疾病史及一些慢性疾病的家族患病史。 臨床檢驗中,主要檢查了空腹血糖、心電圖檢查及身高、體重、腰圍、臀圍等指標。將符合診斷標準的病例分為35~<44 歲、44~<54 歲、54~<64 歲和≥64 歲4 個年齡組。

1.3 早期復極綜合征的診斷標準

①在V2~V5 導聯或Ⅱ、Ⅲ、aVF 導聯出現明顯的J 波;J 點抬高的程度通常小于3.5 mm。當J 波出現在V1、V2 導聯時,QRS 波出現rRr 型波形。 ②J 點后ST段呈凹面向上抬高,在V2~V5 導聯時最為明顯,可達0.2~0.6 mV,在V6 導聯和肢體導聯很少超過0.2 mV,不伴對應導聯ST 段下移。③T 波高大直立,胸前導聯T 波高大直立,可達1 mV,但很少超過1 mV。 ④運動或情緒激動等情況心率增快,ST 段可見回落甚至降到基線水平[2]。

將早期復極綜合征分為兩級:J 波型和J 點抬高型。根據記錄早期復極綜合征心電圖的導聯分為下壁導聯(Ⅱ、Ⅲ、aVF)、右胸導聯(V1~V3)和左3 胸導聯(V4~V6)。

1.4 統計學方法

采取Epidata 進行數據錄入,數據分析采用SPSS 18.0 進行。 計量資料數據以均數±標準差()表示,采用t 檢驗。計數資料以率表示,采用χ2檢驗。危險因素采用Logistic 回歸分析。 以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 調查對象一般情況統計

調查對象為3393 名,其中男1414 名,女1979名,平均年齡(54.13±11.26)歲,早期復極綜合征的患病率為10.17%(345/3393), 其中男性的患病率為12.94%(183/1414),女性的患病率為8.19%(162/1979)。 年齡段在44~<54 歲的患病率最高, 達總數的10.96%(372/3393),其次為35~<44 歲、54~<64 歲年齡組,患病率分別為10.29%(349/3393)、10.20%(346/3393)。

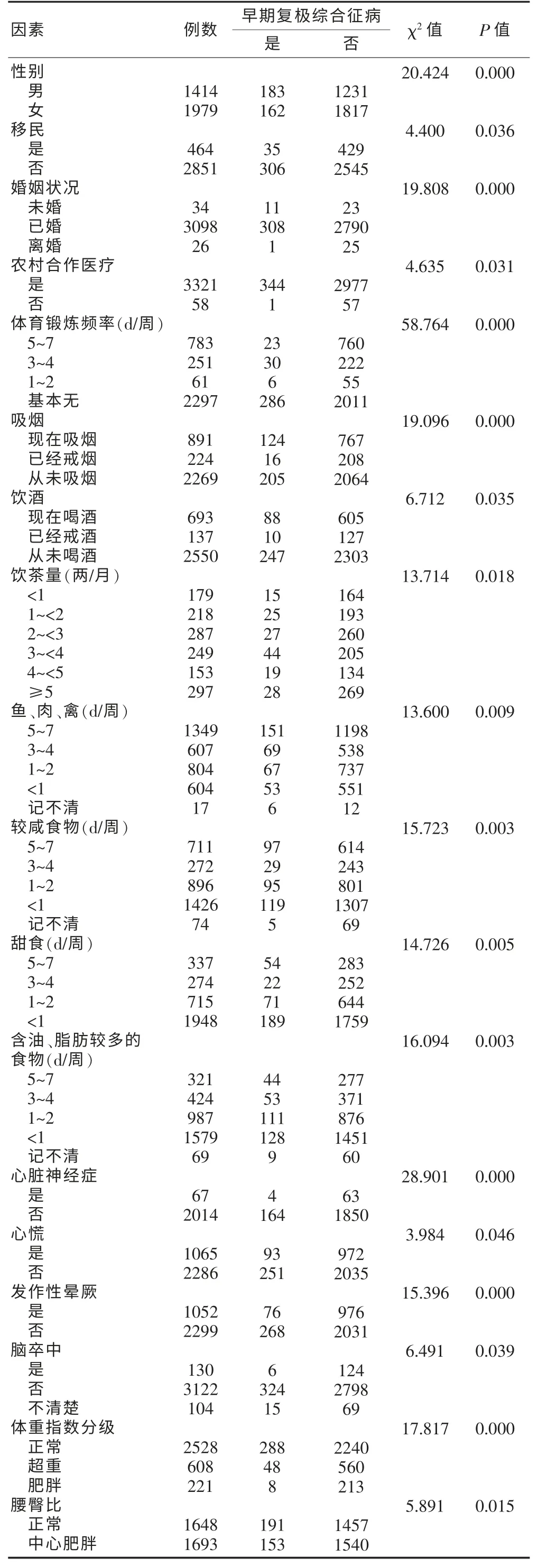

2.2 危險因素的單因素分析

結果顯示,一般情況中,性別、移民、婚姻狀況、是否參加農村合作醫療四項,差異均有統計學意義(P <0.05 或P <0.01),提示男性、三峽移民、未婚可能與早期復極綜合征的患病率有關;生活習慣中,與吸煙、飲酒、飲茶量、每周體育鍛煉頻率以及每周進食魚肉禽、較咸食物、甜食、含油及脂肪多的食物等因素,差異有統計學意義(P <0.05 或P <0.01),疾病史和家族史中,心臟神經癥、心慌氣急、發作性暈厥、腦卒中病史,差異有統計學意義(P <0.05 或P <0.01);臨床體格檢驗結果中, 體重指數和腰臀比不同分類間比較,差異有統計學意義(P <0.05 或P <0.01)。 見表1。

2.3 Logistic 回歸模型分析

將單因素分析中可能與早期復極綜合征相關的變量,納入Logistic 回歸模型,采用基于Wald 統計量的前進法,篩選與早期復極綜合征患病有關的危險因素,結果示性別、吸煙情況、每月飲茶量和每周鍛煉頻率為早期復極綜合征的危險因素。 見表2。

3 討論

早期復極綜合征患者大多無癥狀,偶有胸悶、心悸、胸痛,一般在體檢心電圖檢查,或者由于合并其他疾病就診時才發現。由于早期復極綜合征患者多為年輕人,具有緩慢心率的群體(如運動員等),故它被認為是“身體健康”的標志物[3]。 早期復極綜合征被醫學界認識、研究,經歷了一個漫長的歷程。直到最近一些研究結果顯示,早期復極綜合征可能是非良性改變,它能引起致命性心律失常,特別是無心臟病的健康人群[4]。盡管大部分患者無癥狀,但相關報道顯示,近10%的患者可能死于惡性室性心律失常[5]。 因此對此病的研究再一次引起學者注意。早期復極是一種常見的心電圖改變,常在體檢中出現,正常人群檢出率1%~2%,運動員中更高一些(約10%),在耐力型運動員中檢出率可達100%[6],有學者報道222 例無器質性心臟病合并暈厥的患者早期復極發生率達18.5%,幾乎為正常健康對照人群的10 倍[7]。 本研究顯示宜昌市夷陵區35 歲以上農村居民早期復極綜合征的患病率達到10.17%。早期復極綜合征的發生具有區域性及種族特點,相關研究顯示,非洲和歐洲發病率較高,亞洲次之,其中黑人發病率最高。 早期復極綜合征的發生機制尚不清楚[8],目前認為與迷走神經張力、增高性激素水平、部分心室肌“提早”復極、離子流的區域性差異等因素相關[9]。 其分型方法有多種,根據心電圖特征,可分為J 波型和J 點抬高型;根據早期復極綜合征發生的導聯及導聯的數目的不同可分為三個亞型:1 型僅見于左胸導聯,即V4~V6 導聯的早期復極綜合征,心室顫動風險較低;2 型見于下壁或下側壁導聯的早期復極綜合征,心室顫動風險較高;3 型見于下壁、側壁和左胸導聯的早期復極綜合征,心室顫動的風險極高,易發作心室顫動電風暴;根據患者臨床表現和預后,可分為良性早期復極綜合征、伴發心臟疾病的早期復極綜合征和惡性早期復極綜合征。按部位可分為4 型[10]:心尖部ST 抬高型、下壁ST 段抬高型、前間隔ST 抬高型、復合型。 本研究將符合診斷標準的病例分為J 波型和J 點抬高型。 目前治療早期復極綜合征比較有效的常用藥物是異丙基腎上腺素和奎尼丁[11]。 本研究旨在找出可能影響早期復極綜合征發病的危險因素,從而能有效地避開危險因素,遏制早期復極綜合征的發生及發展。

表1 單因素分析早期復極綜合征患者可能的危險因素(例)

本研究發現夷陵區男性患病是女性患病的1.721倍,表明男性是早期復極綜合征的危險因素。 這與相關研究結果[12-14]是一致的。 這可能和男性的生理解剖結構、性激素水平,以及男性從事的體力活動的勞動強度大于女性,有氧運動明顯高于女性相關。 夷陵區主要以務農為主, 農忙時男性居民體力強度明顯增大。因此男性居民,特別是從事強體力勞動的男性,應該注意自己的身體健康,定期體檢,做到早期發現,早治療,以避免不良惡性心律失常的發生。 據相關文獻報道,早期復極綜合征在有室顫的人群上出現的比例較大,而在睡眠過程有暈厥史或急性心臟猝死史的男性上的比例更大[14]。

每周鍛煉頻率與早期復極綜合征也存在關聯。本研究發現每周5~7 d 進性體育鍛煉的人群,其發生率僅為一周基本不鍛煉人群的0.131 倍;每周鍛煉3~4 d與每天基本不鍛煉人群患病比為1.262。 分析原因可能是長期進行體育鍛煉的人群,形成了良好的鍛煉習慣,增強了體質,促進了健康,而那些每周鍛煉3~4 d的人群,由于不能天天堅持,時而大量運動,時而不運動,未形成一定的規律,身體適應差,易導致早期復極綜合征發病。因此每天鍛煉身體可以減少早期復極綜合征的發生率,但運動強度要控制。 江山[15]對采煤工人和機關工作人員進行調查發現,早期復極綜合征的發病率采煤工人(21.95%)比機關工作人員(3.78%)顯著升高,表明了早期復極綜合征的發病率與高強度的勞動有關。 大量資料顯示,強體力勞動為危險因素之一, 特別是高強度訓練的運動員患病率甚至可達100%。 這可能與心臟結構發生重塑、心臟功能加強和迷走神經興奮性增高相關[16]。

表2 多因素分析早期復極綜合征的危險因素

吸煙有害健康,吸煙與許多疾病都相關聯,本研究也發現吸煙也是早期復極綜合征的又一危險因素。結果顯示,以從未吸煙的人群為參照,現在繼續吸煙的OR 值為1.533,已戒煙的OR 值為0.626,說明吸煙者患早期復極綜合征的可能性高于不吸煙者和已經戒煙者。 因此戒煙不僅僅是在公共場所,為了自己與他人的健康,應盡早戒煙,以減少各種疾病的發生。

每月飲茶量也與早期復極綜合征存在一定關聯,但至今國內外尚無相關文獻報道。本研究發現每月飲茶1~<2 兩發生早期復極綜合征的危險是每月飲茶<1兩人群的1.450 倍,每月飲茶3~<4 兩的人群發生早期復極綜合征的危險是每月<1 兩的2.133 倍。夷陵區盛產綠茶,40.94%的居民有喝茶的習慣, 且其中98.06%的人喝綠茶。通過這一結果提示少喝茶或不喝茶可減少早復極的發生,但也需要進一步論證。

另外,本次研究顯示年齡、家族史與早期復極綜合征的發生關聯性不大,這與其他學者的報道[17-18]不一致,這可能和研究的地域和人群有關。 如相關資料顯示早期復極綜合征多發生于青壯年,而本結果顯示44~<54 歲患病率最高,這可能與夷陵區為農村,很多年輕體壯的青年人都外出打工或求學等相關。

早期復極綜合征與惡性心律失常有關,目前國外醫學界已對早期復極綜合征非常重視,對其進行了大規模的臨床調查和研究,但我國其相關的流行病學研究和調查相對滯后[19],特別是對我國農村居民的調查和研究尚無報道,本次調查為以后開展早期復極綜合征的研究提供了基線資料與參考,同時也引起了夷陵區相關衛生部門的重視及積極干預,醫護人員對農村居民進行了早期復極綜合征的健康講座,讓其認識危險因素, 從而改變不健康的生活方式和飲食習慣,并做到定期體檢,及時干預和就診,降低早期復極綜合征的發生率, 特別是惡性早期復極綜合征的發生,促進農村居民健康。

[1] 魯端.早復極綜合征的臨床新評價[J].臨床心電學雜志,2010,19(5):321-322.

[2] 郭繼鴻.心電圖學[M].北京:人民衛生出版社,2002:767-855.

[3] 金婷,郭亞濤,蔣希萌,等.早期復極和心源性猝死研究現狀[J].江蘇實用心電學雜志,2012,21(6):446-448.

[4] 徐衛紅,于阿信,王魏亞,等.不同環境溫度下入伍男青年心電圖早期復極的檢出率[J].心電圖雜志:電子版,2013,2(2):81-85.

[5] 李楠.早期復極研究進展[J].中日友好醫院學報,2013,27(3):174-176.

[6] 宋金萍.平板運動試驗對早期復極的診斷價值[J].江蘇實用心電學雜志,2012,21(5):379-380.

[7] 劉建國,王曉明,李俊霞,等.早復極綜合征發病機制及危險分層[J].心電圖雜志:電子版,2012,1(1):18-20.

[8] 程中偉.早期復極與QRS 波終末頓挫[J].心電圖雜志:電子版,2013,2(2):97-100.

[9] 魯端.心電圖與早復極綜合征[J].臨床心電學雜志,2014,23(1):18-21.

[10] 侯月梅.早復極綜合征危險分層初探[J].臨床心電學雜志,2010,19(5):331-333.

[11] 梁榮芳.早期復極變異的研究及其意義[J].右江民族醫學院學報,2013,(3):386-388.

[12] Ezaki K, Nakagawa M, Taniguchi Y. Gender differences in the ST Segment-Effect of aandrogen-depriwation therapy and possible role of testosterone [J]. Circulation Journal,2010,74(10):2448-2454.

[13] 代勤,王海珍,何靜媛,等.早期復極綜合征的臨床分析[J].寧夏醫學雜志,2010,32(9):793-794.

[14] 劉文玲,周玉安,周廣華,等.中國部分區域青少年早復極的檢出率及隨訪[J].中國心臟起搏與心電生理雜志,2012,26(6):498-500.

[15] 江山.早復極綜合征的發生規律和流行調查[J].淮海醫藥,2012,30(6):479-480.

[16] 陸悠,鄭碧芳,熊芳,等.青少年游泳運動員早復極心電圖特征分析[J].臨床心電學雜志,2012,21(4):257-259.

[17] Liu XP,Shah A,Sacher F,et al.Clinical frontiers in electrocardiographic early repolarization syndrome:does a good guy turn bad now?[J].Chinese Medical Journal,2010,123(11):1459-1462.

[18] Bonny A,Ditah I,Amara W.Early repolarization electrocardiography pattern with unexplained syncope during training in a young black African non-elite athlete: an accidental finding?[J].Cardiol Journal,2009,16(3):259-263.

[19] 段琳.平板運動試驗變時性和T 波高聳對早期復極綜合征與變異性心絞痛定量鑒別的作用[J].中國現代醫生,2012,50(23):134-135,137.