白龍江流域滑坡體生態修復技術研究

——以隴南市武都區段河壩流域為例

張繼強,孟少童,薛 睿,趙亞萍,張亞軍,王子婷,孟秋菊

(1.甘肅省林業科學研究院,甘肅 蘭州 730020;2.隴南市武都區林業局,甘肅 武都 746000)

生態修復是指遵循生態學規律,主要依靠生態系統的自我組織和自我調節能力,輔以科學的人工措施,對環境或生態系統本身進行修復,遏止生態系統的進一步退化[1],使退化的生態系統盡快恢復到原有的結構和功能[2]。目前國內對生態修復技術和理論的研究主要集中在環境污染修復方面[3],特別是對于濕地、湖泊及海水養殖等受損環境的生態修復技術研究較多[4-5],而對地質災害環境的生態修復研究則相對較少。

白龍江位于長江上游地區,屬嘉陵江的一級支流,是長江上游重要的水源補給區,也是長江上游生態屏障建設的重要組成部分。在“5·12”汶川大地震中,白龍江流域的生態環境遭到了嚴重破壞,受災程度僅次于四川汶川,受災面積達6.5萬km2,影響面積超過10萬km2。地震導致區內滑坡、泥石流等山地自然災害頻發,水土流失加劇,生態環境變得更為脆弱,對當地人民生命財產、國家重要基礎設施等構成嚴重危害,也威脅到長江上游地區的生態安全。災后生態恢復與重建是擺在國家和受災地區各級政府面前的最緊迫任務之一,通過對滑坡體生態修復技術的研究,可以為該區災后生態修復與重建提供理論依據。

1 研究區概況

研究區位于甘肅省東南部的隴南市武都區段河壩流域,距隴南市城區12 km,地理坐標為東經104°48′—104°49′、北緯33°23′—33°24′,流域面積2.68 km2;屬亞熱帶半濕潤氣候,年均氣溫14.7 ℃,極端最高氣溫40 ℃(1951年),極端最低氣溫-9 ℃(1991年),年日照時數1 911.3 h,年降水量474.6 mm,年蒸發量1 740 mm,無霜期210~240 d,海拔在1 000~1 500 m 之間,氣候呈立體分布,生態差異明顯;土壤類型主要為黃棕壤,成土母質多為千枚巖、片麻巖、花崗巖和各種沉積巖的殘積物和坡積物[6]。

研究區內滑坡體植被覆蓋率很低,絕大部分地區植被覆蓋率低于30%,植被類型主要為灌草叢,常見植物有馬桑(Coriarianepalensis)、酸棗(Ziziphusjujuba)、胡枝子(Lespedezabicolor)、蘆葦(Phragmitesaustralis)、馬唐(Digitariasanguinalis)、萎陵菜(Potentillaaiscolor)等。

2 生態修復物種的篩選

2.1 生態修復物種選擇的原則

研究區屬亞熱帶半干旱區,年降水量偏少且年內分配不均,冬春兩季干旱少雨,降水主要集中在5—9月份,占全年降水量的75.8%[7],且多以暴雨形式出現。由于研究區降水分配不均,水熱矛盾突出,植被恢復極為困難,因此選擇生態修復植物時要堅持適地適樹原則,以鄉土樹種為主,引進外來樹種為輔。所選樹種應具備以下特征:

(1)樹種要具有較強的固持松散土體的功能,要求深根且根系發達,最好能夠穿透風化層深達基巖,以達到能初步穩定滑坡體的目的。

(2)松散巖土體表層土壤發育不良,有機質匱乏,保水保肥性能差,因此要求生態修復樹種耐干旱瘠薄,能夠自然更新,有利于其他植物定居。

(3)生態修復樹種是先鋒樹種,也是植被演替的驅動物種,演替后期能夠自然退出群落,對植被演替具有最佳的驅動效能。

2.2 生態修復的植物種

武都區地處秦巴山系結合部,境內山高溝深、溝壑縱橫、地形復雜,氣候垂直差異明顯,具有亞熱帶、暖溫帶、冷溫帶3種氣候特征。特殊的地理位置和氣候條件造就了豐富的植物多樣性和生態系統多樣性,著名地質學家李四光譽之為“寶貝的復雜地帶”[8]。據統計,白龍江上游種子植物有115科519屬1 528種[9],是我國物種多樣性最為豐富的溫帶森林植物區系之一,這為災后生態修復物種的選擇提供了較充足的種質資源基礎。

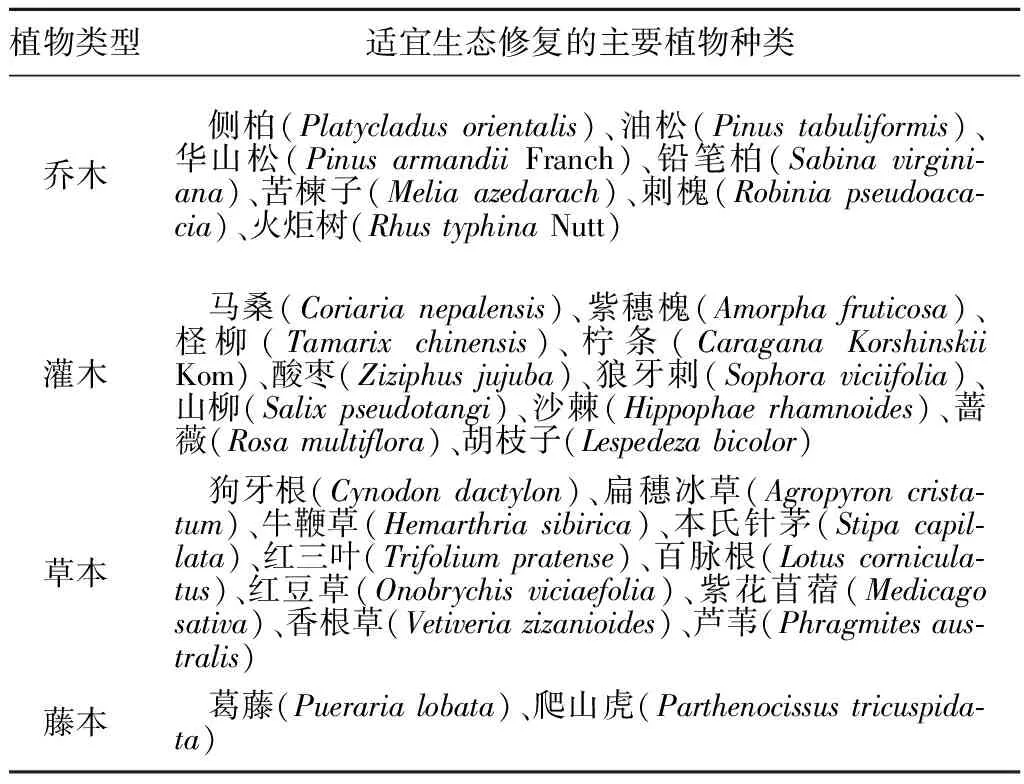

根據生態學原理,生態修復物種的選擇應遵循植物種選擇的基本原則,除以區內鄉土植物為主、引進外來植物為輔外,還要兼顧植物種子、苗木來源和人工栽培性等實際因素。研究篩選出適宜本區滑坡體生態修復的植物種共29種,隸屬于12科27屬,其中喬木7種、灌木10種、草本10種、藤本2種,詳見表1。

表1 白龍江流域滑坡體生態修復主要適宜植物種類

3 生態修復技術

3.1 定植時間

圖1為研究區歷年各月平均降水量及氣溫變化情況。從圖1可知,研究區氣溫和降水具有明顯的季節性規律,都呈現先增加后降低的單峰趨勢:降水主要集中在5—9月份,占全年降水量的75.8%;冬春兩季降水量稀少。由于冬春兩季干旱少雨、蒸發量大,所以一般選擇在春季造林。從4月開始隨著雨季的來臨,降水逐漸增加,因此造林時間宜選擇在3月下旬或4月上旬。

圖1 研究區歷年各月平均降水量及氣溫變化

3.2 生態修復模式

研究區地形復雜、山高坡陡、溝壑縱橫,巖石裸露、風化嚴重,地勢高差大,根據立地條件和生態修復物種的生物學特性及生態功能,將生態修復技術措施概括為以下幾種。

(1)撒播或條播。在坡度<15°、水分條件較好、土層較厚的滑坡體上進行撒播或條播種草。在雨季來臨之際將草種混合好,然后擇機撒播或條播。選用的草種主要是禾本科和豆科的狗牙根(Cynodondactylon)、紅豆草(Onobrychisviciaefolia)等,詳見表1。

(2)水平臺造林。在坡度>30°、坡面較完整的滑坡體上進行水平臺造林。修筑水平臺可以縮短坡長、延長雨水匯流時間、減緩徑流流速、減輕雨洪徑流的沖刷,具有明顯的減水減沙作用[10]。要求沿等高線將坡面修筑成狹窄的臺階狀臺面,呈反坡狀。臺面寬因坡度而異,一般0.8~1.0 m,臺間距2~2.5 m。在水平臺上定植喬木或灌木,同時在水平臺上撒播草種,喬木株距2 m,灌木株距1 m。

(3)魚鱗坑造林。在坡度20°~30°、地形破碎、難以開挖水平臺的滑坡體上進行魚鱗坑造林。魚鱗坑攔蓄雨水效果雖較差,但在地形破碎的滑坡體上容易施工,是立地條件較差情況下造林選擇的主要措施之一[11]。魚鱗坑一般寬(橫)0.8~1.5 m,長(縱)0.6~1.0 m,坑距2.0~3.0 m,呈品字形排列。挖坑時先把表土堆放在坑的上方,把底層生土堆放在坑的下方,按要求規格挖好坑后,再把熟土回填至坑內,在坑下沿用生土圍成高20~25 cm的半環狀土埂,在坑的上方左右兩角各斜開一道小溝,以便引蓄更多的雨水。在坑內定植喬木或灌木,在坡面及坑內撒播草種,喬木的株行距為2 m×3 m,灌木的株行距為1 m×2 m。

(4)帶狀穴植植物籬。在滑坡體、溝頭、道路及農田帶狀穴植植物籬。植物籬對于位于小型滑坡體、溝頭及道路沿線等的不穩定坡積物具有攔擋和穩固的作用[12],特別是在農田地埂帶狀穴植植物籬,能有效攔截坡面徑流、減少水土流失,實現雨洪資源的就地利用,解決農田作物缺水的問題,提高作物產量。研究區植物籬植物以紫穗槐、薔薇、山柳和香根草為主,實行帶狀穴植:紫穗槐帶、薔薇帶和山柳帶為2~3行,株行距為40 cm×30 cm,帶間距為2~3 m;香根草帶為4~5行,株行距為20 cm×30 cm,帶間距為1m。帶間種植紅三葉、黑麥草等覆蓋性能好、固氮改土能力強的抗旱性草種。一般在滑坡體及道路沿線種植紫穗槐,溝頭和坡積物荒坡地上種植香根草,在農田地埂種植薔薇和山柳。

4 結 語

(1)在武都區段河壩流域滑坡體生態修復中,所選擇的生態修復物種既要符合適地適樹原則,又要發揮其固持土體和促進群落正向演替的功能,要具有發達的根系和促進其他植物定居的作用。

(2)生態修復植物的選擇是災后生態修復的基礎,根據生態修復物種選擇原則,遵從生態學原理,篩選出適宜生態修復的植物29種,隸屬于12科27屬,其中喬木7種、灌木10種、草本10種、藤本2種,在所篩選的物種中以禾本科植物和豆科植物居多。

(3)根據立地條件和生態修復物種的生物學特性及生態功能,總結出了撒播或條播、水平臺造林、魚鱗坑造林和帶狀穴植植物籬等4種生態修復技術措施,應用中要因地制宜地選用。

[參考文獻]

[1] 王治國.關于生態修復若干概念與問題的討論[J].中國水土保持,2003(10):4-5.

[2] 王越,范北林,丁艷榮,等.長江中下游濕地生態修復現狀與探討[J].中國水利,2011(13):4-6.

[3] 焦士興.關于生態修復幾個相關問題的探討[J].水土保持研究,2006,13(4):127-129.

[4] 周松濤.北川縣地震災區生態修復研究[D].成都:成都理工大學,2012:2-10.

[5] 戴小琳,傅鐵.湖泊濕地修復工程應注意的問題及對策措施[J].人民長江,2011,42(15):69-72.

[6] 賈高仁,羅世華,杜景周.白龍江、洮河林區生態環境惡化現狀及治理對策[J].甘肅林業科技,1999,24(2):62-64.

[7] 袁斌,和法國,李軍鵬,等. 甘肅武都區泥石流活動與降雨特征關系[J].蘭州大學學報:自然科學版,2012,48(6):15-17.

[8] 陳蕊.嘉陵江上游歷史經濟地理研究[D].重慶:西南大學,2012:31-32.

[9] 丁磊.白龍江中上游種子植物區系地理研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2006:10-32.

[10] 韓玉峰,趙力毅,李新疆.微型溝臺階化整治技術研究[J].水土保持通報,1997,17(4):26-28.

[11] 崔鵬,王道杰,韋方強.干熱河谷生態修復模式及其效應——以中國科學院東川泥石流觀測研究站為例[J].中國水土保持科學,2005,3(3):60-64.

[12] 陳務豪,曾念輝,王壽林,等.香根草植物籬護坡反季節施工技術[J].中國水土保持科學,2004,2(3):130-131.