緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法下盤殘留礦石合理回采工藝研究

孫文勇 陳星明 王 偉 張志貴

(西南科技大學環境與資源學院,四川綿陽621010)

長期以來,無底柱分段崩落法因其開采具有機械化程度高、開采強度大、作業效率高、采礦成本相對較低和生產安全等優點,已在國內外地下礦山中取得了廣泛的應用。目前我國采用無底柱分段崩落法采出的礦量,地下鐵礦山占采出礦石總量80%以上,有色金屬礦山約占35%[1-2]。一般來說,無底柱分段崩落法是一種廣泛用于急傾斜厚大礦體條件的地下開采方法。但近年來,隨著我國經濟的快速發展,社會對礦產資源的需求越來越大,這種高效、安全的采礦方法也被逐步運用到緩傾斜中厚礦體中。

然而,當其應用于緩傾斜中厚礦體中時,由于下盤殘留礦石回收的特殊性以及傳統下盤切巖回采工藝的影響,往往使得礦山存在下盤殘留礦石損失貧化高、下盤殘留礦石退采不充分、下盤殘留損失大等突出問題。而對于緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法而言,其下盤殘留礦量比例大、礦石回收條件差,如何保證下盤殘留礦石的充分有效回收是保證礦山整體回收效果的關鍵。因此,有必要對緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法下盤殘留礦石合理回采工藝及降低其礦石損失貧化的技術措施加以詳細研究,以改善緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法礦山礦石的整體回收效果。

1 下盤殘留礦石量計算及比例分析

1.1 下盤殘留礦石量計算

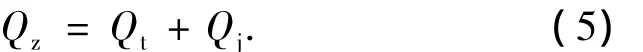

若定義下盤殘留礦石為需要通過下盤切巖開采才能回收的下盤礦量,那么緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法下盤殘留礦石主要由上分段的轉移礦量(脊部殘留+桃形礦柱)及本分段未崩落的三角礦柱構成(如圖1所示)。其大小可根據幾何體體積計算公式計算得到。雖然步距放礦后形成的正面殘留甚至崩落礦巖交界處具有回收價值的礦巖混雜層也可看作是轉移礦量的一部分,但由于其數量較少且計算難度較大,這里就忽略不作計算。則由幾何體體積公式,可得進路范圍內下盤殘留礦石量計算如下。

圖1 緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法下盤殘留礦石及切巖位置示意Fig.1 The footwall residual ores and cutting position in gently inclined medium thickness orebody pillarless sublevel caving

1.1.1 下盤三角礦柱礦量Q1

根據圖1所示幾何關系可知,礦石密度記為ρ,下盤三角礦柱礦量主要與進路間距B、分段高度H及礦體傾角α有關,則有

1.1.2 下盤三角礦柱對應范圍內轉移礦量Q2

下盤三角礦柱對應范圍內轉移礦量主要指圖1中L2范圍內所包含的脊部殘留及桃形礦柱礦量,其大小為

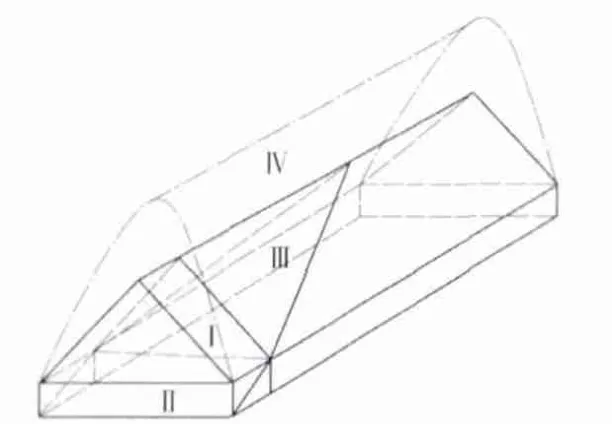

式中,Qz為進路范圍負擔的轉移礦量,可采用圖2所示幾何關系估算。由圖2可知,桃形礦柱的礦量包括矩形部分(Ⅰ)和三角部分(Ⅱ),其體積大小主要與進路間距B、進路尺寸b×h、邊孔角β以及礦體水平厚度L等因素有關。而脊部殘留的大小除與桃形礦柱的尺寸有關外,還與截止放礦貧化程度有關。根據實驗觀察,截止放礦時脊部殘留礦石的表面形態為坡面角約70°的拋物面。因此,為簡化計算,可將拋物面簡化為70°等腰三角形來估算脊部殘留礦石的體積(折算后的實體體積)。則可得單條進路負擔的轉移礦量計算如下。

圖2 進路負擔轉移礦量估算Fig.2 Diagram ofmetastasis ores evaluation of them ining entrance

桃形礦柱礦量Qt:

脊部殘留礦量Qj:

式中,K為礦石松散系數,K=1.25~1.30。

進路負擔的轉移礦量:

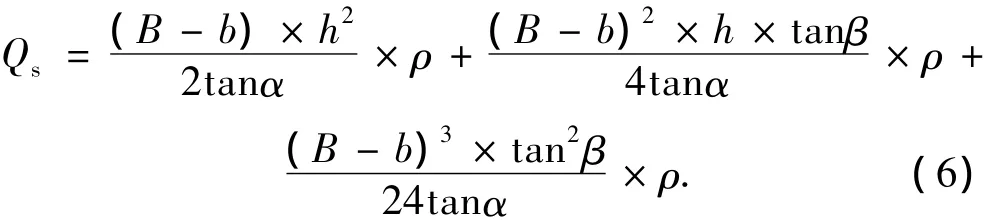

1.1.3 下盤三角礦柱范圍外轉移礦量Q3

下盤三角礦柱范圍外轉移礦量主要指圖1中L1范圍內所包含的脊部殘留及桃形礦柱礦量。在礦石回采過程中,當下分段退采至上分段回采進路底板與礦體交界處(即圖1中q3位置)時,仍未退采完全的礦量即為Q3。該轉移礦量主要由2個三角礦柱(Ⅰ、Ⅱ)和1個三角錐體(Ⅲ)以及上部的脊部殘留體(Ⅳ)等4個部分組成(見圖3)。則由圖3所示幾何關系可得下盤三角礦柱范圍外轉移礦量計算如下。

圖3 下盤三角礦柱范圍外轉移礦量Fig.3 Diagram ofmetastasis ores outside of the footwall triangular ore pillar

三角礦柱及三角礦椎礦量Qs:

脊部殘留礦量Q'j:

下盤三角礦柱范圍外轉移礦量:

1.1.4 下盤殘留礦量Qxc

1.2 下盤殘留礦量比例分析

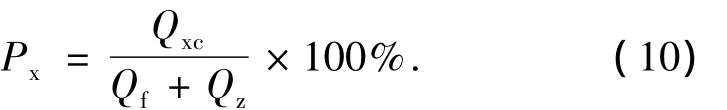

為分析方便,這里引入下盤殘留礦量比例Px的概念。所謂下盤殘留礦量比例是指下盤范圍內殘留礦量占分段可采礦量(分段礦量+分段轉移礦量)的百分比。該比例可以根據單條進路范圍內下盤殘留礦量占進路可采礦量的比例計算得出:

式中,Qf為進路負擔礦量,其體積大小主要與進路間距(B)、進路尺寸(b×h)、以及礦體水平厚度(L)等因素有關。其計算可采用

則根據式(10),可對不同礦體賦存條件及采礦方法主要結構參數條件下下盤殘留礦量比例作如下分析。

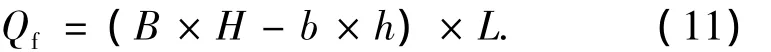

(1)若取H=B=10 m,b=h=3 m,α=30°,β= 45°,則下盤殘留礦量比例隨礦體水平厚度L的變化情況見表1。

表1 不同礦體水平厚度下盤殘留礦量比例Table1 The proportion of footwall residual ores in different thickness of ore-body

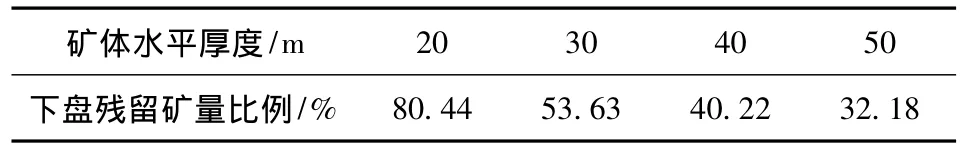

(2)若取H=B=10 m,b=h=3 m,L=30 m,β= 45°,則下盤殘留礦量比例隨礦體傾角α的變化情況見表2。

表2 不同礦體傾角下盤殘留礦量比例Table2 The proportion of footwall residual ores in different dip of ore-body

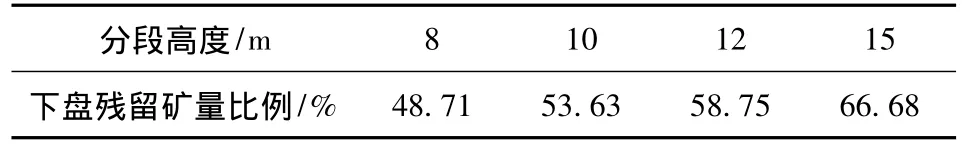

(3)若取B=10m,b=h=3m,L=30m,α=30°,β=45°,則下盤殘留礦量比例隨分段高度H的變化情況見表3。

表3 不同分段高度下盤殘留礦量比例Table3 The proportion of footwall residual ores in different sub level height

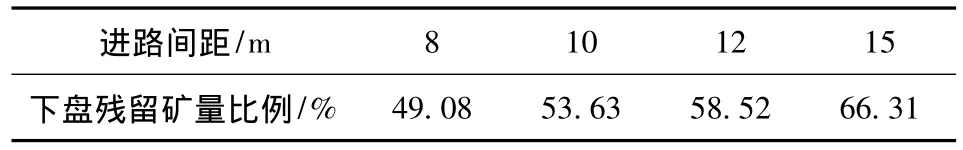

(4)若取H=10m,b=h=3m,L=30m,α=30°,β=45°,則下盤殘留礦量比例隨進路間距B的變化情況見表4。

表4 不同進路間距下盤殘留礦量比例Table.4 The proportion of footwall residual ores in different drift interval

由表1~表4計算結果可以看出,礦體賦存條件以及采礦方法主要結構參數對下盤殘留礦量比例具有顯著的影響。礦體的厚度越小、傾角越緩,下盤殘留礦量占分段可采礦量的比例越大。在礦體賦存條件一定情況下,增大結構參數,將使下盤殘留礦量比例顯著增大。且對于礦體厚度不大、傾角較緩的緩傾斜中厚礦體而言,其下盤殘留礦量比例一般都在30%以上,并隨著結構參數的增大,這個比例還將顯著增加至60%以上。因此,保證下盤殘留礦石的充分回收是保證礦山礦石整體回收效果的關鍵,礦山必須予以足夠重視。

2 下盤殘留礦石回收的特殊性對礦石回收效果的影響分析

對于緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法而言,其下盤殘留礦石回收具有不同于急傾斜礦體的特殊性,其主要表現在于:下盤殘留礦石位于下盤圍巖之上,在回采下盤殘留礦石的過程中,將不可避免地開采部分下盤圍巖,使下盤三角礦柱范圍內出現不同程度的礦巖混采,同時下盤殘留礦石回采過程中將受到下盤崩落廢石的阻隔以及崩落礦石層將處于復雜的礦巖混雜狀態(崩落礦石有可能與其上部、下部、前端部及左右等最多5個方向的崩落廢石有直接接觸),并隨著崩礦位置逐漸向前推進,崩落礦石層的高度與崩落廢石的接觸狀態也將經常發生變化,使得其礦石回收變得復雜和困難。

而一般來講,處于礦巖混采狀態的下盤殘留礦量占分段礦量的比例越大,造成額外礦石損失貧化的風險就越大,通常情況下礦石的回收效果也就越差。而緩傾斜中厚礦體下盤殘留礦量比例一般都在30%以上,并隨著結構參數的增大,這個比例還將顯著增加至60%以上。這樣必不可避免地加大了下盤殘留礦石損失貧化風險,其礦石回收效果難以保證。因此,礦山必須找出降低其下盤殘留礦石損失貧化的技術措施,才能改善下盤殘留礦石的回收效果。

3 傳統切巖回采下盤殘留礦石工藝存在的問題

目前,緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法礦山為了回收下盤殘留礦石常采用下盤切巖開采的方式,即通過崩落部分下盤圍巖達到回收部分下盤殘留礦石的目的(如圖1中q1、q2、q3位置)。確定下盤最優崩礦位置(或切巖高度)的方法主要有邊界品位法和邊際盈虧平衡法。然而無論哪種方法計算出的最優礦體下盤崩礦位置一般均在下盤三角礦體1/3~2/3范圍(圖1中q1~q2范圍)內[3-7](少數邊際盈虧平衡法有可能得出達到或超過下盤三角礦體范圍崩礦位置的情況),這樣必然造成礦體下盤仍有部分三角礦柱及轉移礦量不能得到充分回收而成為永久損失,且這部分損失將隨著開采分段數的增加不斷加大,最終形成大的礦量損失。其實,即便是退采到上分段回采巷道與礦體的交界處(圖1的q3位置),實現礦體下盤“全覆蓋”,仍有相當一部分礦量(圖中L1范圍內礦石量)還會因為下分段沒有回收工程的覆蓋而難以有效回收。根據計算,這部分難以回收的下盤殘留礦石量約占分段礦量的10%,經濟價值相當可觀。

雖然也有少數邊際盈虧平衡法確定出大于分段高度的切巖范圍,但需要強調的是,下盤退采并非可以無限制地向后進行。放礦實驗結果表明,如果下盤崩落廢石層高度過高,放礦時崩落礦石的下部、兩側及端部廢石持續大量的涌出,有可能出現放出的貧化礦石始終低于截止品位的情況,此時上部的崩落礦石及其脊部殘留根本就無法得到有效回收。因此,采用常規的下盤切巖開采,不能完全解決緩傾斜中厚礦體下盤殘留礦石回收問題,必須通過其他途徑才能實現有效回收。

4 下盤殘留礦石合理回采工藝及降低損失貧化技術措施

針對緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法下盤殘留礦石回收的特殊性及不充分問題,根據實驗及理論研究結果,提出了以下一些新的生產工藝及降低礦石損失貧化技術措施。

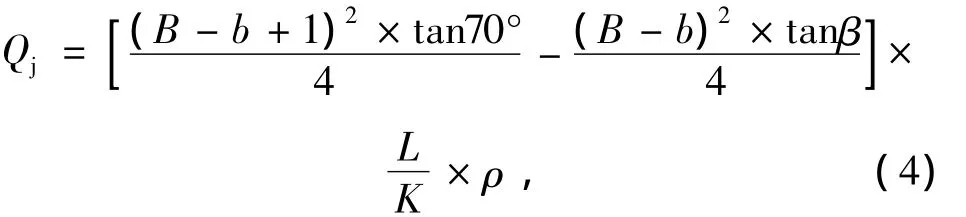

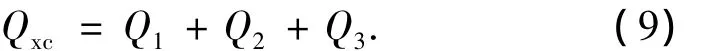

4.1 下盤切巖開采+上分段下盤進路間柱輔助回采進路回采下盤殘留礦石

如前所述,緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法礦山常采用下盤切巖開采方式回采下盤殘留礦石,然而無論哪種理論下盤最優切巖高度均將造成礦體下盤大的礦量損失,而且即使是實現礦體下盤“全覆蓋”,仍造成約有10%的分段礦量無法通過下盤切巖開采的方式進行有效回收。我們不妨稱這部分下盤切巖開采結束后仍存留于下盤內未回收的礦量為下盤殘留損失。為充分回收這部分礦量,礦山生產過程中可參照厚大急傾斜礦體無底柱分段崩落法最末分段進路間柱的回收方法[8],在上分段下盤進路間柱中掘進輔助回采進路,用淺孔落礦方式直接從上分段進行回采礦體下盤由于沒有回收工程而造成的下盤殘留損失,從而形成下盤切巖開采+上分段下盤進路間柱輔助回采進路回采下盤殘留礦石新工藝,以保證緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法礦體下盤殘留礦石充分回收。利用上分段下盤進路間柱輔助回采進路回采下盤殘留損失方案示意見圖4。

圖4 上分段下盤進路間柱輔助回采進路回收下盤殘留損失方案Fig.4 Scheme for footwall residual ores recovery by upper level footwall route stope w ith assistant spacing pillar m ining

4.2 增大礦體下盤崩礦步距

研究表明,步距放礦時首先出現在出礦口的廢石點的位置,取決于崩落礦石堆體的高度與厚度的比值[9]。比值越大,首先出現在出礦口的廢石點的位置就越靠下,靠壁殘留體越大;反之,比值越小,首先出現在出礦口的廢石點的位置就越靠上甚至出現頂部廢石先達到出礦口,靠壁殘留體就越小甚至沒有。因此,當分段高度一定的情況下,對于緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法礦體下盤特殊的礦巖混采方式,在礦體下盤適當增加崩礦步距不但可使廢石上部的礦石提前到達出礦口,使礦石充分回收,而且還可減少廢石放出量并提高后排孔眉線的強度,減少后排孔眉線受破壞幾率,從而提高礦石的回收指標和效果。

根據橢球體放礦理論,崩礦步距La存在一個范圍,即0.5 b<La<b(其中b為放出橢球體短半軸)[10]。實際應用中可根據“高分段、小間距空間排列理論確定結構參數的方法[11]”確定理論上最優的崩礦步距。此時,放出體高度為2倍分段高度,放礦橢球體在垂直進路方向與上分段菱形布置的進路左右相切,同時與前排崩落礦石層的厚度形成正面相切,從而形成3點相切。可得崩礦步距的計算公式如下:

式中,La為崩礦步距;Lf為放礦步距;H為分段高度;b為橢球體沿進路方向短半軸;a為橢球體垂直進路方向短半軸;K為整體礦石碎脹系數,1.2~1.5;θ為放出體軸線偏角,2.5°~4°;εb為橢球體沿進路方向短半軸偏心率,0.962(試驗測得)。

礦山在下盤殘留礦石回采過程中,可先由公式(12)計算出礦山理論上最優的崩礦步距,再結合礦山出礦設備的鏟取深度(鏟取深度主要影響放礦體高度)及炮孔直徑對崩礦步距的影響確定出礦山實際生產中最優崩礦步距,最后根據下盤切巖高度的大小適當加大崩礦步距。

4.3 增大礦體下盤邊孔角

眾所周知,桃形礦柱的大小主要與進路間距及邊孔角的大小相關,而在進路間距一定的情況下,其主要受邊孔角的影響。且最新研究表明,邊孔角對放礦的影響主要表現在于:邊孔角越小,出礦過程中,極限平衡拱產生和崩解的現象出現得越頻繁,礦石松動帶越粗短,進路上方端壁間的礦石主要呈漏斗狀流動;邊孔角越大,礦石松動帶越細長,進路上方端壁間的礦石呈整體狀流態[12]。

因此,在緩傾斜中厚礦體條件下下盤殘留礦石的回收過程中,可適當增大礦體下盤邊孔角(如將礦山普遍采用的50°邊孔角增大至60°~65°),這樣不但可以減小礦體下盤廢石的崩落量(因為邊孔角越大,廢石桃形礦柱量就越大),而且還可使下盤崩落的礦巖松動帶變得細長,端壁間的礦巖整體流動性好,使得放礦過程中下盤廢石上部的礦石提前到達出礦口,在保證礦體下盤廢石上部的礦石得到充分回收回收的前提下,減少礦體下盤廢石的放出量,從而改善下盤殘留礦石的回收效果。

5 應用實例

四川省錦寧礦業有限公司,其前身為四川省瀘沽鐵礦,該礦始建于1965年,已有40余年的開采歷史。其中大頂山礦區是錦寧礦業有限公司主要鐵礦石生產基地,年產鐵礦石約60萬t。大頂山礦區主要開采對象為1#、2#號礦體,礦體傾角一般在10°~50°之間,厚度6~30 m,平均厚度11.4 m,平均品位46%左右,為典型的緩傾斜中厚礦體。然而,由于大頂山礦區長期以來主要采用下盤切巖開采方式回采下盤殘留礦石(分段高度10 m,下盤最大切巖高度8~9 m),使得下盤殘留礦石回收不充分,下盤殘留損失礦量大,礦山的礦石回收效果差,嚴重制約了礦山的發展及產能的提高。為此,錦寧礦業有限公司與西南科技大學一起就大頂山礦區下盤殘留礦石回收方案進行了系統的優化并開展了現場試驗研究。

由于礦山在2 580 m水平30#進路因部分靠近下盤的回采巷道冒落而丟失較多礦量,為礦山更好地回收這部分礦量,最終決定將回收下盤殘留損失礦量及巷道冒落損失礦量統一考慮,試驗地點為2 580 m水平30#~32#進路間桃形礦柱。其具體方案為:自下盤聯絡巷道向30#~31#進路間柱掘進輔助回采進路(斷面尺寸2 m×2 m),在進入礦體后沿走向掘進短巷連通原有30#進路,利用進路原有炮孔或補充部分炮孔回收冒落巷道損失礦量。當巷道損失礦量回收基本結束后,利用淺孔崩落輔助回收進路上部的桃形礦柱,退采回收間柱中的殘留損失礦量。同時,在31#~32#進路間柱中掘進另一條輔助回采進路,再次對下盤殘留損失礦量進行驗證性的回收。

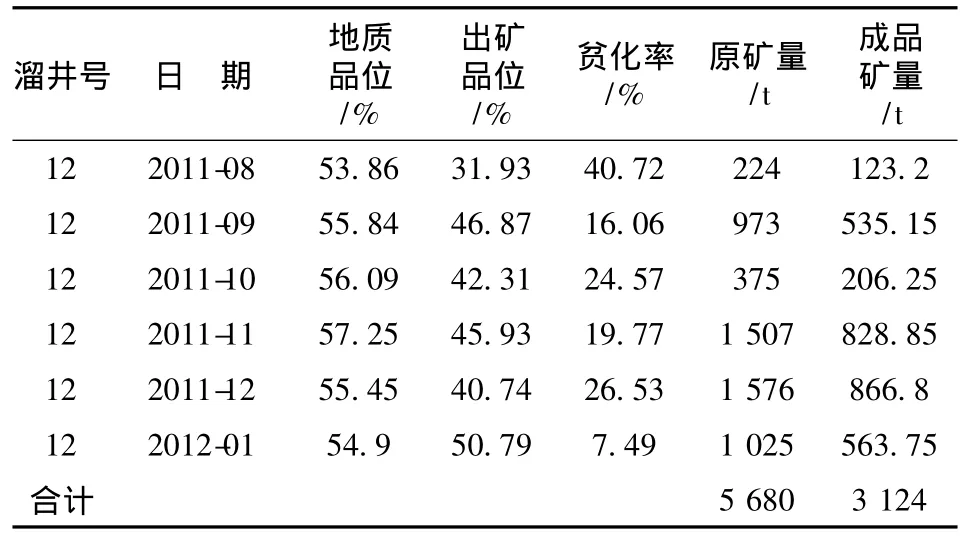

通過試驗,2 580 m水平試驗采場共采出礦石量5 680 t,折合成成品礦量3 124 t,按成品鐵礦石價格700元/t計算,共為礦山創造經濟價值218.68萬元。其2 580 m水平出礦情況見表5。

表5 大頂山礦區2 580 m水平殘礦出礦量統計Table5 The amount ofm ined remnant ore in Dadingshan m ining area 2 580 m levels

6 結論

(1)緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法下盤殘留礦石量大且礦石回收條件較差,優化礦體下盤回采工藝以及保證礦體下盤的礦石充分回收是改善緩傾斜中厚礦體無底柱分段崩落法礦山整體礦石回收效果的關鍵。

(2)目前生產礦山依據“邊界品位法”或“邊際盈虧平衡法”所確定的下盤退采范圍一般來講是不足的,還可以繼續退采至上分段回采進路與礦體下盤邊界交界處,以進一步提高緩傾斜中厚礦體條件下無底柱分段崩落法礦山礦石整體回收效果。

(3)緩傾斜中厚礦體條件下,約占分段可采礦量10%左右的下盤殘留損失礦量不能通過傳統下盤切巖開采方式進行有效回收,需要考慮其他方式進行回收。

(4)大頂山礦區利用輔助回采進路回收下盤殘留損失礦量及巷道冒落損失礦量的試驗,不僅證明了下盤三角礦柱以外還存在相當數量的殘留礦量這一重要事實,同時也證明了利用間柱中輔助回采進路回收下盤殘留損失礦量在技術上是可行的,經濟上是有效的。此外,試驗還證明,輔助回采進路還是回收因巷道冒落及懸頂等損失礦量的有效辦法,在同類礦山中具有較好的推廣價值。

[1] 陶干強,任風玉,劉振東.隨機介質放礦理論的改進研究[J].采礦與安全工程學報,2010,27(2):239-243.

Tao Ganqiang,Ren Fengyu,Liu Zhendong.Research on improvement of the stochasticmedium theory for ore drawing[J].Journal of Mining&Safety Engineering,2010,27(2):239-243.

[2] 劉興國,張國聯,柳小波.無底柱分段崩落法礦石損失貧化分析[J].金屬礦山,2006(1):53-60.

Liu Xingguo,Zhang Guolian,Liu Xiaobo.Analysisof ore loss and di-lution in pillarless sublevel caving[J].Metal Mine,2006(1):53-60.

[3] 南斗魁.切巖回采下盤三角礦帶[J].金屬礦山,1992(1):18-20.

Nan Doukui.Cutting stoping of footwall triangular ore zone[J].Metal Mine,1992(1):18-20.

[4] 王湘桂,曾 厷羽,等.下盤切巖工藝在四川瀘沽鐵礦的應用[J].金屬礦山,2003(5):4-6.

Wang Xianggui,Zeng Hong,et al.Application of footwall cutting technology at Lugu Iron Mine,Sichan Province[J].Metal Mine,2003(5):4-6.

[5] 蘇積山,吳高升.鏡鐵山鐵礦Ⅵ礦體下盤三角礦帶切巖技術研究[J].金屬礦山,2000(9):7-9.

Su Jishan,Wu Gaosheng.Technical research of the ore cutting in the delta zone atⅥ ore body's footwall of Jingtieshan Iron Mine[J].Metal Mine,2000(9):7-9.

[6] 匡忠祥.切巖回采程潮鐵礦下盤三角礦帶的研究[J].中國礦業,1999,8(2):32-34.

Kuang Zhongxiang.Study on cutting stoping of footwall triangular ore zone at Chengchao Iron Mine[J].China Mine Magazine,1999,8 (2):32-34.

[7] 李元輝,孫豁然,劉 煒,等.礦體下盤巖石最佳開掘高度的確定[J].東北大學學報:自然科學版,2004,25(12):1187-1190.

Li Yuanhui,Sun Huoran,Liu Wei,et al.Determination of optimum rock excavation height of orebody footwall during sublevel caving[J].Journal of Northeastern University:Natural Science,2004,25 (12):1187-1190.

[8] 王喜兵.無底柱分段崩落法在邯邢礦山的應用實踐[J].金屬礦山,1999(6):11-14.

Wang Xibing.The application and practice of non-pillar sublevel cavingmethod in Hanxingmines[J].Metal Mine,1999(6):11-14.

[9] 張志貴.無底柱分段崩落法結構參數對礦石回收指標的影響研究[J].中國礦業,2003,12(11):31-34.

Zhang Zhigui.Research on the influence of structural parameters of sublevel caving on ore drawing results[J].China Mine Magazine,2003,12(11):31-34.

[10] 陳清運,何玉早.中小型礦山無底柱分段崩落法結構參數優化[J].金屬礦山,2005(1):23-26.

Chen Qingyun,He Yuzao.Structural parameter optimization in pillarless sublevel caving in small andmedium-sizedmines[J].Metal Mine,2005(1):23-26.

[11] 張國聯,邱景平,宋守志.無底柱分段崩落法最佳結構參數的確定方法[J].中國礦業,2003,12(12):49-51.

Zhang Guolian,Qiu Jingping,Song Shouzhi.Themethod to determining optimal structure parameter of non-pillar sublevel caving[J].China Mine Magazine,2003,12(12):49-51.

[12] 王培濤,楊天鴻,柳小波.邊孔角對無底柱分段崩落法放礦影響的顆粒流數值模擬研究[J].金屬礦山,2010(3):12-16.

Wang Peitao,Yang Tianhong,Liu Xiaobo.Particle flow numeral simulation investigation on influence of lateral opening angle on ore drawing with sublevel pillarless caving[J].Metal Mine,2010(3): 12-16.