大冶蚌殼地勘查區(qū)地質(zhì)找礦新進展及下步找礦方向探討

徐 瑋, 黃智輝, 阮啟林, 陳前軍

(湖北省地質(zhì)局 第一地質(zhì)大隊,湖北 大冶 435100)

0 引言

蚌殼地位于湖北省大冶市,是正在實施的省地勘基金項目《湖北省大冶市陽新巖體西北段銅鐵金多金屬礦整裝勘查》下設的一個子項目勘查區(qū),通過近幾年投入的物探及鉆探揭露工作,在巖漿巖、構造、蝕變及礦化等方面有所發(fā)現(xiàn)和認識,對本區(qū)下步找礦具有一定的指導意義。

1 地質(zhì)背景

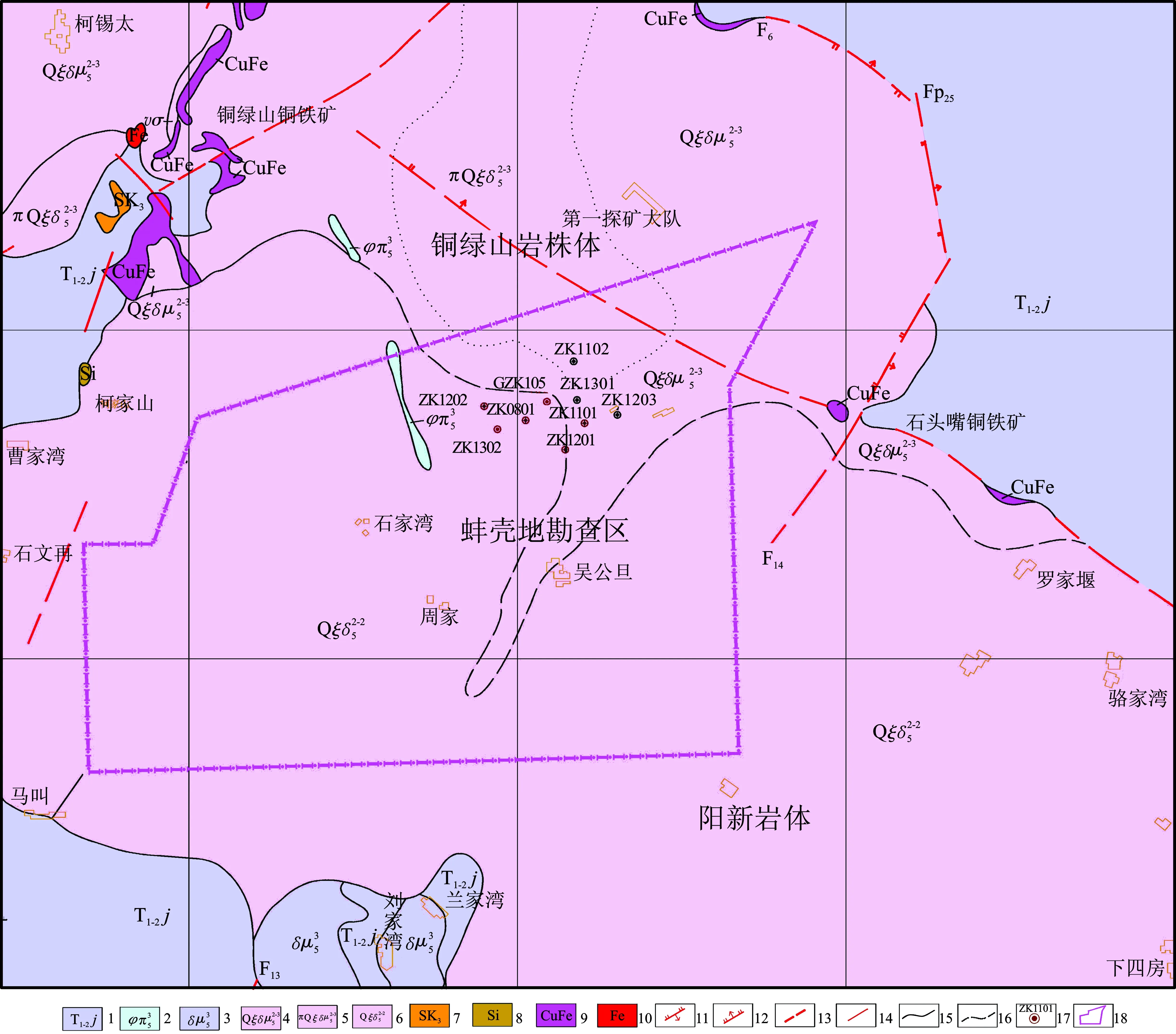

蚌殼地勘查區(qū)所處地質(zhì)部位比較特殊,位于銅綠山巖株體石英正長閃長玢巖與陽新復式巖體石英正長閃長巖接觸帶部位(圖1[1]),北臨銅綠山銅鐵礦,東臨石頭嘴銅鐵礦,地表多被第四系沉積物覆蓋,局部出露斑狀石英正長閃長巖及鈉長斑巖脈,除第四系外,沒有其它沉積地層出露,已完工的鉆孔暫未發(fā)現(xiàn)深部存在隱伏沉積地層。

2 工作進展及新認識

蚌殼地勘查區(qū)累計完工9孔,6孔見礦,單層見礦厚度為1.0~25.99 m,礦石類型除銅、鉬礦石外,還有金礦石;礦體全部產(chǎn)于石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖中,與鉀化及硅化關系密切。另外,本次工作通過鉆探工程揭露,在巖漿巖、構造、礦化、蝕變等方面有了一些新的發(fā)現(xiàn),取得了一些新的認識。

2.1 巖漿巖與成礦

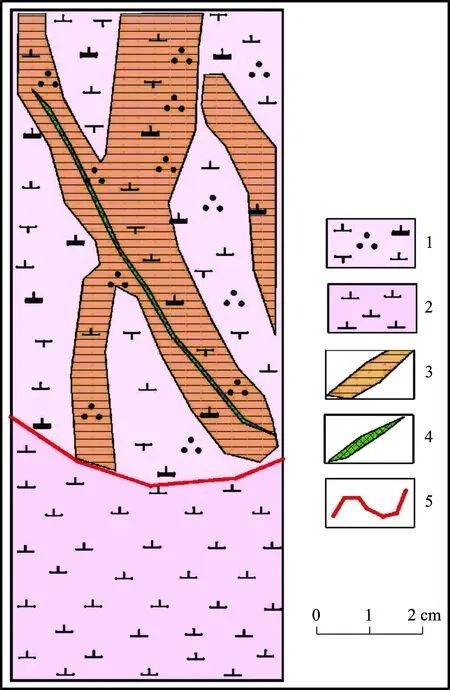

ZK1101孔在-600 m標高附近發(fā)現(xiàn)了細粒閃長巖(圖2)。

巖石呈深灰色,細粒結構,塊狀構造,發(fā)育少量鉀長石微細脈,脈寬1~4 mm,見微細脈狀及細粒浸染狀黃銅礦化,黃銅礦細脈多見于鉀長石細脈中。從圖2可以看出:

(1) 閃長巖(下)顏色、結構、構造、蝕變及礦化等特征與本區(qū)主要巖性石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖有著明顯區(qū)別,閃長巖顏色較深,礦物顆粒較細、鉀長石網(wǎng)脈不發(fā)育,蝕變較弱,而石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖顏色較淺,礦物顆粒較粗,斑狀及似斑狀結構,鉀、硅化網(wǎng)脈十分發(fā)育,蝕變較強。

(2) 閃長巖(下)與斑狀石英正長閃長巖(上)之間有一個非常明顯的截然接觸界線,說明二者不是相變關系,是二次巖漿活動的產(chǎn)物。

(3) 斑狀石英正長閃長巖中發(fā)育的X型鉀長石脈均未切穿接觸界面,表明閃長巖晚于斑狀石英正長閃長巖及其鉀化。

(4) 兩巖性接觸界面軸心夾角50°~80°,產(chǎn)狀較平緩。

晚于燕山早期第三次斑狀石英正長閃長巖的閃長巖的發(fā)現(xiàn),說明本區(qū)存在至少三次巖漿活動,見四種巖石類型:燕山早期第二次石英正長閃長巖(陽新巖體)、燕山早期第三次石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖(銅綠山巖株體)、晚于燕山早期第三次的閃長巖(燕山早期第四次或燕山晚期?)。從閃長巖中發(fā)育微細脈狀黃銅礦化與早期石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖相同,而其鉀、硅化形式、強度與早期石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖相比較弱,及巖石穿插關系分析可以得出:本區(qū)銅、鉬(金)礦化主要與較晚期的閃長巖活動有關,較早的石英正長閃長玢巖及斑狀石英正長閃長巖中由于后期的巖漿侵入活動而發(fā)育的裂隙(主要為張性裂隙)帶為后期的銅、鉬礦化提供運、儲場所。

圖1 蚌殼地勘查區(qū)及其外圍基巖地質(zhì)圖Fig.1 Geological map of Bangqiaodi exploration area and peripheral bed rock1.嘉陵江組白云石大理巖;2.鈉長斑巖脈;3.閃長玢巖脈;4.石英正長閃長玢巖;5.斑狀石英正長閃長巖;6.石英正長閃長巖;7.金云母透輝石矽卡巖;8.硅質(zhì)巖;9.銅鐵礦體;10.鐵礦體;11.逆斷層;12.正斷層;13.推測斷層;14.性質(zhì)不明斷裂;15.實測地質(zhì)界線;16.推測地質(zhì)界線;17.完工鉆孔及編號;18.勘查區(qū)范圍。

圖2 斑狀石英正長閃長巖與閃長巖接觸關系(ZK1101)Fig.2 Contact relationship of porphyritic quarts syenodiorite and diorite1.斑狀石英正長閃長巖;2.閃長巖;3.硅化—鉀化脈;4.黃銅礦細脈;5.接觸界線。

2.2 巖漿巖的接觸界面

鉆孔ZK1302在孔深530 m左右發(fā)現(xiàn)了一個巖性分界面,可能是陽新巖體石英正長閃長巖與銅綠山巖株體石英正長閃長玢巖接觸帶,主要依據(jù)如下:

(1) 巖石礦物粒度結構不一樣:界面以上,巖石礦物以中粒等粒結構為主,顆粒感明顯,巖性為石英正長閃長巖;界面以下,巖石礦物顆粒感不明顯,斑狀結構,基質(zhì)以細、微粒為主,巖性為石英正長閃長玢巖。

(2) 鉀、硅化形式不一樣(主要依據(jù)):界面以上,以稀疏沿與軸心近平行產(chǎn)出的鉀、硅化網(wǎng)脈為主,脈體產(chǎn)狀陡直,蝕變強度為中等偏弱,蝕變分布不均勻;界面以下,以稠密網(wǎng)脈為主,強度以中、強為主,分布均勻。

(3) 界面以上發(fā)育綠高嶺石化帶(約7 m厚)、高嶺石化帶(約64 m厚);界面以下,發(fā)育高嶺石化帶(約100 m厚)。

(4) 礦化不一樣:界面以上,以銅礦化為主,銅礦化與鉀化關系密切;界面以下,以鉬礦化為主,銅礦化變?nèi)?鉬礦化主要分布于石英脈中,與硅化關系密切。

2.3 構造與蝕變及礦化

由于巖漿侵入、掩蓋,本區(qū)暫沒有發(fā)現(xiàn)褶皺及斷裂構造,鉆孔所揭露出的構造型式主要是發(fā)育于巖體中的裂隙帶構造,鉀硅化及銅鉬礦化以沿裂隙充填交代形式產(chǎn)出。根據(jù)裂隙帶中蝕變及礦化的產(chǎn)出形式判斷,本區(qū)發(fā)育有兩種性質(zhì)的裂隙帶:張性裂隙帶及壓性裂隙帶。

2.3.1張性裂隙帶

蚌殼地勘查區(qū)施工的所有鉆孔均有見及,主要發(fā)育于巖體的中淺部(0~600 m),其中以ZK1101及ZK0801兩孔最盛。裂隙帶的走、傾向不明,根據(jù)軸心夾角主要可分為兩組:

一組裂隙產(chǎn)狀較陡,軸心夾角為0°~15°,裂隙多交叉呈“X”型(圖2),裂隙面不規(guī)則,這種裂隙產(chǎn)出密度以直徑76 mm鉆孔巖心橫斷面為單元統(tǒng)計,一般是每個橫斷面上發(fā)育2-3條裂隙,與之相對應的蝕變?yōu)殁洝⒐杌?鉀長石脈、石英脈及鉀長石—石英脈脈寬1~10 mm(單個裂隙寬),礦化有黃銅礦化及輝鉬礦化,從脈體縱切面上看,黃銅礦及黃銅礦—輝鉬礦多沿脈體的中軸分布,即呈鉀長石(石英)—黃銅礦(輝鉬礦)—鉀長石(石英)方式分布,該組裂隙產(chǎn)出比較稀疏,銅品位多在0.05%~0.1%,暫未發(fā)現(xiàn)銅鉬礦體。

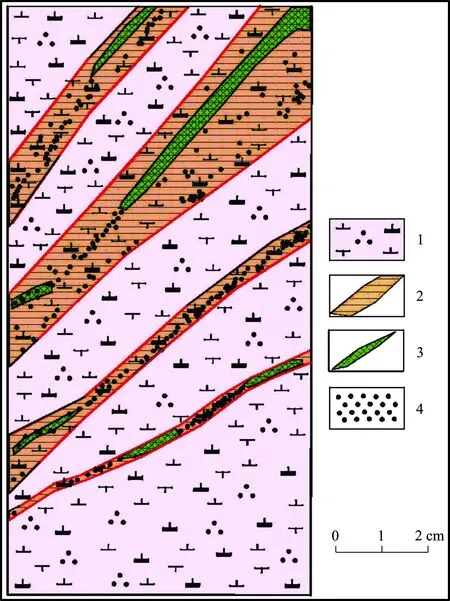

另一組張性裂隙帶產(chǎn)狀相對較緩,軸心夾角為40°~50°,裂隙帶的走、傾向不明,這種裂隙多近平行產(chǎn)出(圖3),縱切面有時呈透鏡狀,裂隙面比較平直,目前主要在ZK1101孔-600 m標高左右見及,裂隙產(chǎn)出密度以76 mm直徑鉆孔10 cm長巖心為單元統(tǒng)計是5-6條,與之相對應的蝕變?yōu)殁洝⒐杌?鉀長石脈、石英脈及鉀長石—石英脈脈寬發(fā)育比較均勻,一般為2~5 mm,礦化有黃銅礦化及輝鉬礦化,從脈體縱切面上看,黃銅礦及黃銅礦—輝鉬礦多沿脈體的中軸分布,鉀、硅化則分布在銅鉬礦的兩側(cè),該組裂隙中產(chǎn)出的黃銅礦—鉀長石脈體帶銅品位在0.2%~0.87%,ZK1101已發(fā)現(xiàn)與此類裂隙帶有關的低品位銅(鉬)礦體。

圖3 稀疏細脈浸染狀黃銅礦(ZK1101)Fig.3 Sparse veinule-disseminated chalcopyrite1.斑狀石英正長閃長巖;2.硅化—鉀化脈;3.黃銅礦細脈;4.細粒浸染狀黃銅礦。

2.3.2壓性裂隙帶

目前僅在ZK1202孔-330 m標高附近見及。裂隙帶的走、傾向不明,產(chǎn)狀較陡,軸心夾角為0°~10°,近直立。裂隙呈平行產(chǎn)出,與之伴隨的石英脈、鉀長石脈、黃銅礦—輝鉬礦微細脈呈“近平行紋層”狀產(chǎn)出(圖4),指示巖石在塑性狀況下受應力擠壓變形產(chǎn)出一系列近平行的微裂隙,隨后的鉀、硅化及銅鉬礦化沿平行微裂隙充填交代富集成礦,礦石具顯微條帶狀構造,銅品位在0.3%~0.72%。

2.4 礦化類型

綜上所述,蚌殼地勘查區(qū)由于巖漿巖的多期次上侵推擠作用,巖體內(nèi)裂隙發(fā)育。早期已固結成巖的巖石,其淺部由于應力釋放而易產(chǎn)生張性裂隙,后期次侵入的巖體在未完全回結情況下由于擠壓而產(chǎn)生塑性變形,產(chǎn)生壓性裂隙。兩種性質(zhì)的裂隙分別控制了本區(qū)目前已發(fā)現(xiàn)的兩種礦化成因類型:壓性裂隙控制微細脈浸染型銅(鉬)礦(斑巖型)、張性裂隙控制熱液充填型銅(鉬)礦(粗脈型)。

圖4 稠密微細脈浸染狀黃銅礦(ZK1202)Fig.4 Dense veinule-disseminated chalcopyrite1.石英正長閃長玢巖;2.鉀化—硅化脈;3.黃銅礦微細脈;4.石英脈。

2.5 原生暈分帶特征(以ZK0801為例)

蚌殼地勘查區(qū)完工的ZK0801孔,終孔深1 089 m,是本區(qū)施工深度最大的鉆孔,全孔均為巖漿巖,巖性主要為石英正長閃長巖及石英正長閃長玢巖,深部見有晚期鈉長斑巖脈。該孔見鉬銅礦1層,厚1 m,見鉬礦體6層,單層厚0.7~2.0 m。

全孔鉀化,局部伴有硅化、綠泥石化、高嶺石化、碳酸鹽化。

據(jù)野外巖心觀察:銅礦化主要分布于34~633 m孔段,鉬礦化主要分布于425~1 052 m孔段。

鉆孔光譜及化學分析結果顯示:巖石化探原生暈在垂向上具有明顯分帶性,從上至下為Ag、Cu(孔深0~400 m)—Ag、Cu、Au、W、Mo(孔深400~540 m)—W、Mo(孔深540 m以下);其中34~633 m,銅≥0.1強礦化地段累計厚度達110 m。化探組合異常暈比較發(fā)育地段位于石英正長閃長巖與石英正長閃長玢巖巖性分界面附近(孔深400~540 m),巖石鉀、硅化及高嶺石化等蝕變較強。

3 結論、找礦方向及遠景

本次工作,在蚌殼地勘查區(qū)取得了許多有意義的發(fā)現(xiàn):發(fā)現(xiàn)了與成礦有關的較晚期的閃長巖,證實本區(qū)巖體具多期次侵入特征;發(fā)現(xiàn)了陽新巖體石英正長閃長巖與銅綠山巖株體石英正長閃長玢巖接觸帶及其附近的蝕變分帶特征;發(fā)現(xiàn)本區(qū)存在兩種礦化成因類型,斑巖型及熱液充填型;發(fā)現(xiàn)本區(qū)礦化受兩種裂隙構造帶控制;對鉆孔原生暈進行了初步研究,發(fā)現(xiàn)鉆孔原生暈在垂向上具有明顯的分帶性。上述發(fā)現(xiàn),為本區(qū)下步找礦指明了方向:ZK1101孔發(fā)現(xiàn)的與傾角為45°左右張性裂隙帶有關的低品位銅鉬礦及ZK1202孔發(fā)現(xiàn)的與傾角近直立的壓性裂隙帶有關的稠密微細脈浸染型銅鉬礦,是下一步找礦的主攻方向,潛力地段是ZK1101孔南東及ZK1202孔北西陽新巖體石英正長閃長巖與銅綠山巖株體石英正長閃長玢巖接觸界面附近尋找斑巖型銅鉬礦。針對本區(qū)ZK1202孔發(fā)現(xiàn)的稠密微細脈浸染型銅鉬礦,今后應堅定信心,加強綜合研究,加大勘查資金投入力度,力爭早日實現(xiàn)陽新巖體西北段整裝勘查區(qū)在找礦類型上(斑巖型)的重大突破。另外,礦區(qū)西部位于銅綠山北北東向礦化接觸構造帶的南延,前人工程揭露的地質(zhì)資料顯示,銅綠山隱伏背斜的南東翼已延深至本區(qū),本區(qū)西部是尋找接觸交代矽卡巖型銅多金屬礦的遠景地段。

參考文獻:

[1]魏世昆,趙濟晴,等.湖北省大冶縣銅綠山地區(qū)立體地質(zhì)填圖及銅金礦普查[R].大冶:湖北省地質(zhì)局第一地質(zhì)大隊,1992.