雜交中秈稻機插密度對比試驗

摘 要 對比分析不同機插秧密度對雜交中秈稻產量等的影響,結果表明在中等土壤肥力條件下,單季雜交中秈稻機插秧宜選擇30 cm×16 cm行株距;中上等肥力條件下,則宜選擇30 cm×14 cm行株距。

關鍵詞 雜交中秈稻;機插秧;密度

中圖分類號:S511 文獻標志碼:A 文章編號:1673-890X(2014)10-030-03

知網出版網址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1186.S.20140611.1610.016.html 網絡出版時間:2014-6-11 16:10:00

廣德縣地處長江中下游蘇浙皖三省交接處,丘陵山區地貌,耕地面積2.8萬 hm2,常年水稻種植面積約2.53萬 hm2,是安徽省糧食生產大縣,其中雜交中秈稻面積約2.27萬 hm2,雜交中秈稻種植面積、產量在農作物生產中均列第一。目前,種植是水稻生產全程機械化最薄弱的環節,主要以人工插秧為主,強度高、成本大、效率低,已越來越嚴重地影響水稻生產[1]。研究優化雜交中秈稻機械育插秧技術路線對穩定廣德縣水稻種植面積和產量具有重要的現實意義。

1 材料與方法

1.1 試驗設計

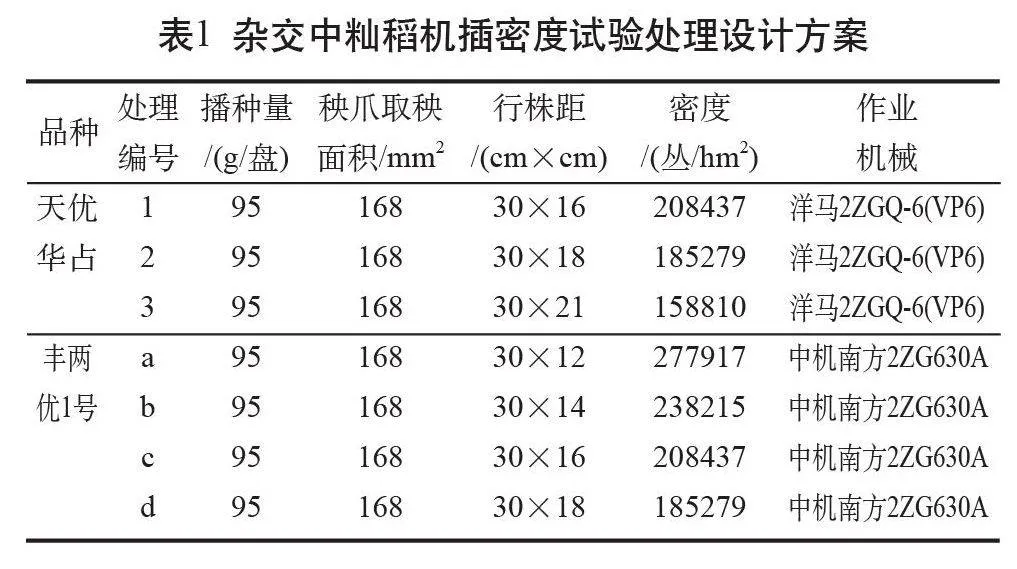

試驗共用單季中秈稻品種2個,設7個處理,每個處理重復2次。其中新杭鎮楊邯橋村在面積0.19 hm2的大田內安排3個處理,品種為‘天優華占’;桃州鎮和平村在面積0.27 hm2大田安排4個處理,品種為‘豐兩優1號’。

試驗田前茬為油菜,新杭鎮楊邯橋村大田土壤肥力中等,桃州鎮和平村大田土壤肥力中上等,大田田邊田頭等處理外區域按行株距30 cm×18 cm栽插,中間栽插各處理,處理間、處理與非處理之間間隔50 cm。采用育秧成套設備播種,56 cm×28 cm標準硬盤育秧。處理設計方案見表1。

1.2 試驗實施

1.2.1 育秧

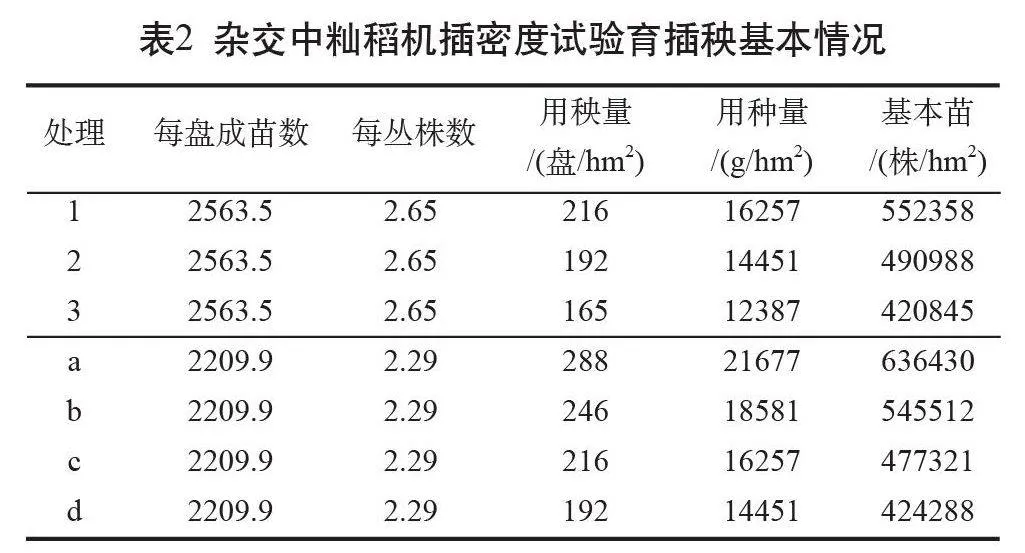

5月中旬,試驗區處理種子、播種、育秧,機插前3 d施送嫁藥、送嫁肥,播種24~25 d機插。育插秧基本情況見表2。

1.2.2 田間管理

試驗田于油菜收割后用大型拖拉機掛接旋耕機進行秸稈、殘茬旋耕滅茬作業,移栽前2 d進行平整作業。大田耕整時每667 m2用45%復合肥25 kg加尿素5 kg作基肥。移栽10 d后每667 m2施7.5 kg尿素作分蘗肥,同時每667 m2施稻思達除草劑6 g,田間保水層3~5 cm,保水5~7 d除草。機插30 d左右擱田,擱后孕穗前每667 m2施氯化鉀4 kg。

1.2.3 水漿管理

移栽時保持不大于3 cm淺水層,自然落干后再灌淺水,栽后1個月左右擱田,抽穗揚花時保持一定水層,其余時間干濕交替,適收1周前斷水。

1.2.4 病蟲害防治

苗期移栽前3 d施送嫁藥。7月15日主治四(2)代稻飛虱、2代二化螟、四(2)代稻縱卷葉螟,兼治灰飛虱、紋枯病。8月3—5日綜合防治稻曲病、穗頸瘟;防治五(3)代稻飛虱、紋枯病、2代二化螟后峰,兼治五(3)代稻縱卷葉螟。8月22—24日主治六(4)代稻飛虱、3代二化螟等。根據全縣病蟲情報推薦用藥。

1.2.5 測產、收獲

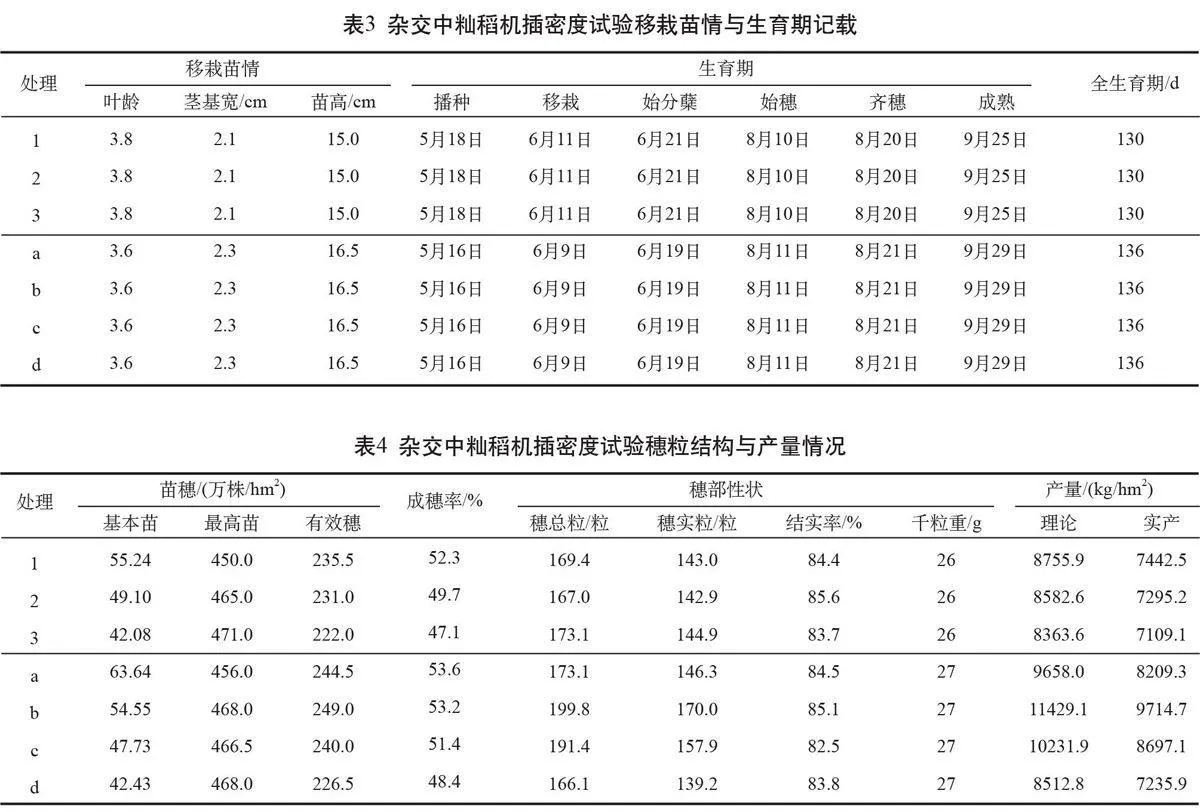

9月30日組織測產,10月上旬對各處理進行收割、產量實測。試驗苗情與生育期見表3,穗粒結構及產量見表4。

2 結果與分析

從表4可知,在土壤肥力有差異的2塊大田中,新杭鎮楊邯橋村中等大田土壤肥力各處理中,產量表現依次為處理1>處理2>處理3;桃州鎮和平村中上等大田土壤肥力各處理中,產量表現依次為處理b>處理c>處理a>處理d。總的來看,產量最高的是處理b,最低的是處理d。

究其原因,主要是因為處理1、b、c栽插行株距為30 cm×14 cm、30 cm×16 cm,基本能滿足單季雜交中秈稻通風透光性要求,有效穗、結實率綜合表現好;處理a栽插行株距為30 cm×12 cm,田間蔭閉,通風透光性差,總穗數多,但有效穗、結實率表現均差,產量下降;處理2、3、d栽插行株距能滿足單季雜交中秈稻通風透光性要求,結實率好,但總有效穗隨株距增大而迅速減少,綜合表現差,產量降低[2]。

3 結論

試驗期間遇夏季高溫干旱氣候,但試驗區保證了水漿管理正常,全年水稻各種病蟲草害發生處于正常水平。從試驗情況看,機插密度對產量結構影響較大,只有與土壤肥力相適宜的密度才能獲得理想的產量[3]。對比結果顯示,在中等土壤肥力條件下,單季雜交中秈稻機插秧宜選擇30 cm×16 cm行株距,中上等肥力可選擇30 cm×14 cm行株距,并做好水漿管理和肥料運籌,控制好分蘗。

參考文獻

[1] 趙紅,潘曉華,熊多根,等.水稻機插秧不同插植方式的對比試驗[J].湖北農業科學,2010,(2):285-286.

[2] 舒暢成,朱振梅,吾雪青,等.單季晚稻機械化插秧密度試驗[J].中國農村小康科技,2007,(29):34-35.

[3] 查太米,陳文波,張禮陽.中稻栽插密度對比試驗[J].現代農業科技,2012,(1):76,80.

(責任編輯:敬廷桃)