重慶市涪陵區楊梅苗木死亡原因調查及改進措施分析

摘 要 重慶市涪陵區自2004年從浙江引種楊梅成功后,2009—2010年楊梅定植苗木死亡十分嚴重。通過對全區楊梅果園及基地的苗木定植情況的調查,分析了影響楊梅苗木定植成活率的因素主要為管理水平、土壤、苗木類型、定植時間等,提出了提高成活率的關鍵改進措施。

關鍵詞 楊梅;苗木;死亡原因;成活率;改進措施;重慶市涪陵區

中圖分類號:S667.6 文獻標志碼:C 文章編號:1673-890X(2014)10-036-02

知網出版網址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1186.S.20140611.1610.019.html 網絡出版時間:2014-6-11 16:10:00

重慶市涪陵區于2004年開始從浙江省引種傳統特色果樹楊梅,2008年引種獲得初步成功。2009—2012年期間,抓住長江兩岸森林工程建設的機遇,全區共建設楊梅基地1667 hm2。其中2009—2010年的定植苗木主要是從浙江省黃巖等地調入的裸根苗,定植后苗木死亡十分嚴重。部分承建企業在2010—2011年進行了大規模補植(苗木仍為裸根苗),但成活率仍然很低,導致楊梅基地建設成本高且無法通過驗收,不得不要求更換樹種。鑒于這種情況,2011—2012年新建的楊梅基地定植苗木采用招標方式,由中標企業在本地定點容器育苗供應,成活率才有了較大提高。為弄清涪陵區楊梅苗木死亡率高的原因,我們對本區2005年以來建設的楊梅果園及基地情況進行了實地調查、訪問,通過科學分析,基本找到了楊梅苗木成活率低的原因,并有針對地指出提高成活率的關鍵措施。

1 楊梅果園及基地楊梅苗木成活情況調查

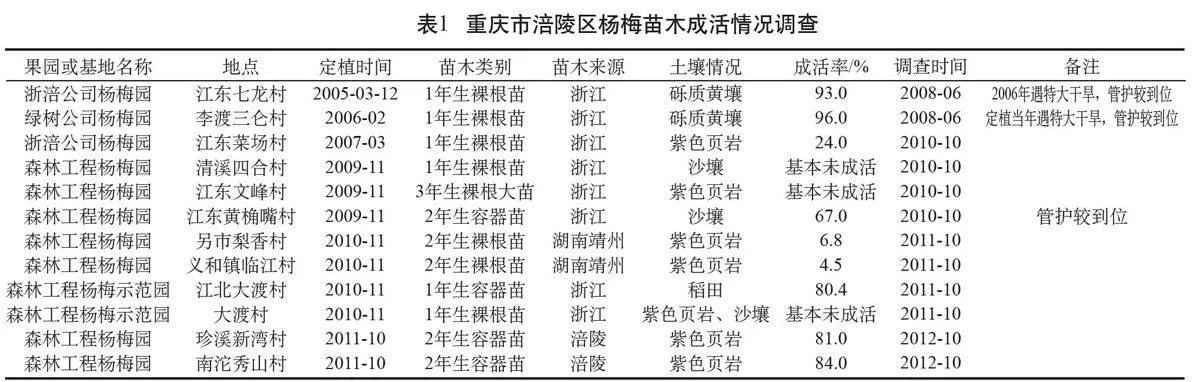

對全區2005—2012年間建設的多個楊梅果園及基地進行了苗木成活情況實地調查。主要對定植時間、苗木類別、苗木來源、土壤情況、成活率等展開調查,結果詳見表1。

通過調查發現,在2005—2006年于礫質黃壤(荒蕪茶山)上定植的楊梅苗木,即使在經歷2006年特大干旱的情況下,平均成活率仍達94.5%;而2009—2010年在紫色土或沙土上定植苗木的平均成活率為25%,兩者相差近70%。使用容器苗木定植的平均成活率達78.1%,使用裸根苗木定植的平均成活率為28%,兩者相差50.1%。春季定植苗木的平均成活率為71%,10月底至11月底定植的苗木平均成活率為36%,兩者相差35%。因此,認為造成楊梅苗定植成活率低的因素除植管理水平外,還有土壤、苗木類型和定植時間等。

同時,根據我們2010—2012年連續對重慶格瑞投資有限公司在江東街道文峰村、營盤村、插旗居委、黃桷嘴居委定植和補植楊梅苗木的死亡情況進行跟蹤調查發現,即使10月底至11月底定植在頁巖土質和沙土的裸根苗,在次年3月20日前,成活率在93%以上,成活的苗木能正常發芽,有的嫩枝長到20 cm以上,但經過3月20日至4月20日雨季來臨前的連續春旱和接近30℃高溫的影響,苗木死亡率達26%~40%;經過5—9月上旬的夏季高溫伏旱后,苗木死亡率達40%~60%,成活率幾乎不到10%。而在春季2—3月定植在頁巖土質和沙土的裸根苗,春季死亡較少,但夏季高溫伏旱期間,苗木死亡率達60%~80%,10月份調查成活率僅有20%~40%。

同時,我們還對楊梅基地建設質量及其管理情況進行了訪談了解。農戶反映,楊梅苗木定植時,栽植深度在嫁接口5 cm以上,多數也淋了定根水,也做了窩盤,總體栽植質量還是較好的,但在冬干春旱、冬春連旱和夏秋高溫伏旱時沒有灌水抗旱。

2 楊梅苗木定植成活率低的原因分析

綜合上述情況,我們認為造成楊梅苗木定植成活率低的主要原因在于管理水平差(在干旱時未灌水或灌水不足),其次為土壤、苗木類型和定植時間等,其中定植在頁巖土質和沙土的裸根苗成活率特別低。在晚秋初冬定植的裸根苗,進入春季開始抽發春梢,需要較為充足的水分,而涪陵區冬干春旱、冬春連旱時間較長,新植楊梅根系較弱,對水分吸收能力差,不能滿足植株生長需要,加上3月底4月初在接近30℃高溫的逼烤下,導致部分根系較差的植株死亡。不論是晚秋初冬還是春季定植在頁巖土質和沙土的裸根苗,在本區較長較強的高溫伏旱來臨時,由于頁巖土質和沙土的土層較薄,在土壤水分蒸發后,母質為頁巖或砂巖的土壤不能及時向上輸送補充水分,導致土壤持水量長期處于楊梅生長需要的臨界以下,同時新植苗木根系尚不發達,吸收能力有限,加上未進行灌水,因此楊梅苗木死亡率高。

3 提高楊梅苗木定植成活率的關鍵措施

通過分析研究,楊梅苗木定植應加強常規管理,例如加強土壤改良、精心定植(剪除傷根傷枝和多余枝葉、適當深植、淋足定根水、做好窩盤)。

提高楊梅苗木定植成活率的關鍵措施:(1)選擇適宜的土壤建園,以礫質黃沙壤土為最佳。(2)選用容器苗和大苗,以2年生容器苗為好。(3)選擇適宜的定植時間,以春季(2月初至3月中旬)栽植更加適宜。(4)加強栽植后的管理,在定植后遇冬干春旱時,每10~15 d灌水1次;遇夏秋高溫伏旱時,每7~10 d灌水1次。

(助理編輯:易 婧;責任編輯:丁志祥)