群體性事件的結構動因、傳導機制與化解路徑

——基于社會分層模型的結構性分析

周方冶

(中國社會科學院,北京 100007)

群體性事件已成為學術界和實務界關切的重要議題。不過,現有研究通常是從靜態的微觀視角出發,側重對群體性事件的具體現象與直接誘因分析,較少從動態的中觀視角出發進行結構性分析[1]。這就使得相關研究對群體性事件具體環節理解深刻,但對各環節間的互動與關聯缺乏整體把握,從而使得相關對策普遍缺乏層次感,難以形成系統性的解決方案。本文基于社會分層結構的視角,對群體性事件“發端-傳導-響應”動態過程加以分析,并在此基礎上探討多層次的系統性解決方案。

一、群體性事件的結構動因

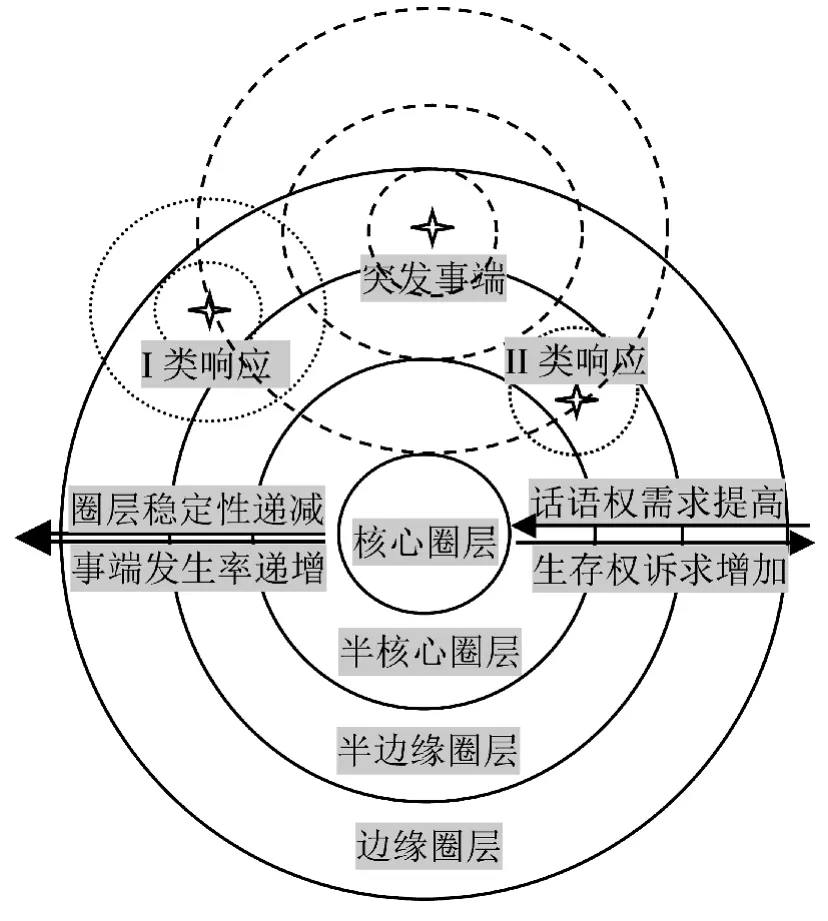

通過對群體性事件直接誘因的分類研究,有助于把握群體性事件的發展態勢,從而為應急管理決策提供參考信息[2]。但是,微觀層面的直接誘因的易變性與不確定性,使得以具體事件利益沖突為切入點研究群體性事件將面臨諸多變數,很難透過紛繁的利益表象把握其本質規律和結構動因。各類群體性事件雖所涉利益訴求互不相同,但在行為主體方面存在明顯共性。通常情況下,群體性事件的最初參與者都是普遍意義的弱勢群體。這就為分析群體性事件的結構動因提供了相對穩定的切入點。為了更直觀理解和把握群體性事件各環節的互動與關聯,本文引入社會分層模型,并在此基礎上探討群體性事件的結構動因與傳導機制(見圖1)。

圖1 群體性事件發生機制的社會分層模型

隨著社會經濟發展,我國社會階層分化日趨明顯。基于研究需要,本文在社會分層“同心圓”模型中,將社會成員納入由內而外的四個圈層。需要說明的是,本文在劃分社會成員的階層歸屬時,并未以職業為依據,而是更多考慮經濟收益、政治地位、社會影響等方面的差異。因為,目前我國職業內的兩極分化現象相當普遍,相同職業并不足以構成穩定的階層認同。

核心圈層位于社會分層的“金字塔”頂端,其成員掌握國家政治經濟的核心資源,有能力主導或參與制定國家大政方針。其主要成員包括黨政高級干部、商界領袖等。

半核心圈層緊鄰核心圈層,其成員擁有較多的政治經濟資源、較高的社會聲望、較強的抗風險能力,并有可能在一定程度上影響國家大政方針,工作體面,生活穩定,收入遠高于社會平均水平。其主要成員包括黨政中上層干部、高級商業雇員、高級知識分子等。

半邊緣圈層屬于外圍圈層,擁有的政治經濟資源相對有限,收入大體上處于社會平均水平區間,面臨住房、教育、養老、醫療等現實壓力,缺乏社會話語權,抗風險能力較弱,難以完全滿足個體發展的物質文化需求。其主要成員包括普通公務員、普通官兵、普通城市白領、中下層知識分子、中高層技工等。

邊緣圈層位于社會分層的“金字塔”底層,缺乏個體發展所必需的政治經濟資源,收入遠低于社會平均水平,生活困頓,普遍處于相對甚至絕對貧困狀態,作為城鄉分化、貧富分化、地區分化的主要受害者,經常受到社會歧視,缺乏有效的晉升渠道。其主要成員包括鄉村農民、城市民工、廠礦藍領、街頭攤販、待業人員等。

由于受生存狀態與發展環境的差異性影響,在社會分層的“同心圓”模型中,各圈層的穩定性由內而外漸次遞減,從而使得群體性事件通常發端于外圍圈層尤其是邊緣圈層。從影響圈層穩定性的相關因素的互動與關聯來看,突發事端的出現概率與社會分化程度呈正相關,并與階層流動性與制度有效性呈負相關。具體而言,近年來我國群體性事件發生率的持續上升,主要是受以下主客觀因素的結構性影響。

(一) 社會發展失衡引起日趨強烈的對立情緒

近年來,我國宏觀經濟始終保持穩定高速發展,并于2010年躋身全球第二大經濟體。2013年,我國國內生產總值達到56.9萬億元,進出口總額突破4萬億美元,呈現出蓬勃的增長活力[3]。但是,我國在社會收入的分配方面存在諸多問題,未能化解發展中國家普遍面臨的貧富分化、城鄉分化、地區分化難題[4]。由于受社會發展失衡影響,外圍圈層尤其是邊緣圈層的社會成員很容易形成相對剝奪感和社會焦慮感等強烈的對立情緒,并有可能像社會燃燒理論所描述的那樣,成為群體性事件的重要燃料[5]。社會分化程度越高,對立情緒越強烈,也就越有可能在突發情況下引發群體性事件。

相對剝奪感是指社會個體將其現實處境與參照對象進行比較并發現自己處于劣勢時,所產生的受到剝奪的主觀認知。其形成的核心社會心理過程是社會比較[6]。改革開放以來,我國在“效率優先,兼顧公平”的發展原則指導下,一方面促成了社會生存與發展整體環境的持續改善,農村貧困人口穩步減少,另一方面也造成了貧富差距、城鄉差距、地區差距的不斷擴大。這就使得外圍圈層尤其是邊緣圈層社會成員在“共同富裕”的公平發展理想與社會發展失衡的客觀現實的強烈反差下,進一步加劇了在現有體制下遭遇不公正對待的相對剝奪感。

社會焦慮感是指社會個體在社會生活中,由于面臨各類不確定性而產生的壓抑、煩躁、不滿、非理性沖動等緊張心理。其形成原因主要源于現實的或潛在的生存危機感[7]。我國正處在經濟發展與社會轉型的重要階段,各類體制機制改革引發的不確定性沖擊日趨頻繁。由于我國尚未形成完善的社會保障體系,因此缺乏抗風險能力的邊緣圈層的社會成員,很容易在不確定性沖擊下遭受重創,即使是擁有一定抗風險能力的半邊緣圈層的社會成員,也有可能在沖擊下遭遇生存困境,甚至成為邊緣化的弱勢群體。這就使得處于外圍圈層的社會成員普遍存在著深刻的社會焦慮感。

(二) 階層流動受阻激發弱勢群體的自我認同

盡管社會對立情緒會在很大程度上影響外圍圈層的穩定性,但在本質上更多地表現為社會成員的個體感受,并不會直接引發群體性事件。如果缺乏集群行動的共同意識,那么,即使存在強烈的對立情緒,通常情況下大多數社會成員還是會選擇保持沉默和忍耐[8]200-236。從集群行動發生機制來看,群體認同的形成是凝聚個體不滿情緒并將之轉化成為共同行動的重要環節[9]。

近年來,我國群體性事件的參與主體呈現多元化趨勢。不同職業、不同年齡、不同族群、不同宗教的社會成員都開始參與群體性事件,并有不少的參與者屬于非直接利益相關者[10]。究其原因,就在于階層流動性下降,使得外圍圈層尤其是邊緣圈層的社會成員開始在相似的對立情緒感染下,逐漸形成弱勢群體的自我認同,并在此基礎上產生了想象中的利益共同體意識,從而為群體性事件的動員和組織創造了有利條件。

改革開放以來,隨著市場經濟體制的發展與完善,計劃經濟時代相對封閉的社會結構逐步瓦解。無論是農民進城,還是職工下海,都在很大程度上突破了社會成員原有的傳統身份束縛,從而有效提高了各圈層內部的社會流動性。但在市場經濟條件下,社會分化現象日趨明顯,各圈層的社會成員在政治經濟資源占有方面的落差進一步擴大,導致各圈層間的流動性壁壘非但未曾減弱,反而進一步增強。各圈層尤其是中心圈層的人員流動通常都是內部循環,很少有跨圈層晉升的社會垂直流動。面對難以逾越的流動性壁壘,外圍圈層的社會成員很容易產生相似的“受害者”意識,進而形成“我們老百姓”的相互認同,并在群體性事件中下意識地站在強勢群體的對立面。流動性壁壘越堅固,外圍圈層的弱勢群體認同感也就越強烈[11]239-264。近年來,我國社會的“屌絲”文化流行,就在一定程度上反映了外圍圈層新生代社會成員的無奈自嘲和對弱勢群體的自我認同。

(三) 公力救濟失范促成自力救濟的理性選擇

我國社會文化存在“窮不與富斗,民不與官斗”的傳統意識,因此對外圍圈層的社會成員而言,即使是在日常生活中存在強烈的對立情緒和集群行動認同,如果不是根本權益受到侵害,而且難以通過常規方式得到有效的公力救濟,也不會孤注一擲地選擇群體性事件的自力救濟方式[12]。

從我國現有的公力救濟工作來看,無論是行政救濟、司法救濟,還是信訪救濟,理論上都能有效保證社會成員的正當權益不受非法侵害。不過,隨著社會經濟的發展與轉型,各類新現象與新問題層出不窮,形成于計劃經濟時代的公力救濟制度逐漸難以適應市場經濟的客觀需求,開始失去以往的公信力。

公力救濟制度的結構性失范,不僅使得社會成員通過常規方式維護其正當權益的成本顯著提高,而且使得處置結果的不確定性風險增加。對于擁有較多政治經濟資源的中心圈層的社會成員而言,公力救濟的成本和風險增加尚在可承受范圍之內,而且,利用其專業技能、社會聲望和人脈關系,也能有效地對沖部分成本和風險。但是,對于外圍圈層尤其是邊緣圈層的社會成員而言,訴諸公力救濟所面臨的成本和風險卻明顯超出可承受范圍。于是,在“成本-收益”的理性選擇下,相關社會成員就有可能放棄常規的“高成本-高風險”的公力救濟方式,轉而尋求非常規的“低成本-高風險”的自力救濟手段。

值得留意的是,由于我國社會正處在大轉型時期,無論是東西方的意識形態,還是傳統與現代的價值觀,都在劇烈地碰撞與融合。為數不少的社會成員在思想觀念上無所適從,很容易受西方意識形態尤其是民主、權利、自由等標簽化的政治概念誤導,以及傳統民本主義觀念尤其是近現代民主運動所承載的歷史記憶影響,從而形成激進的自力救濟意識,單方面強調權利,重視自我維權,卻無視社會責任,罔顧采取不當手段對社會造成的不利后果[13]。這種對現代權利觀念和民主法治精神的片面理解,將會造成相關社會成員嚴重低估甚至無視群體性事件外溢的社會成本,從而在主觀意識上使其進一步降低對群體性事件的成本與風險評估,并在此基礎上對激進的自力救濟手段產生更為強烈的理性選擇偏好。

二、群體性事件的傳導機制

群體性事件尤其是大規模群體性事件,通常都要經過“發端-傳導-響應-再傳導-再響應”的發展過程,從而“由點及面”逐步形成影響范圍的繼進式擴散(見圖1)。群體性事件的最終規模,不僅取決于突發事端的初始規模和烈度,而且受到傳導機制有效性和響應機制敏感性的影響。

響應機制敏感性與突發事端的出現概率存在明顯的共軛關系。任何有可能引發原生性突發事端的潛在危機,都有可能在受到傳導沖擊后轉化為次生性響應事件,并成為新一波傳導沖擊的發生源。外圍圈層的不穩定性越高,響應機制敏感性也就越高,群體性事件也就越有可能形成繼進式擴散。從相關因素的互動與關聯來看,響應機制敏感性與突發事端的出現概率相似,同樣是受到前文所述主客觀因素的結構性影響。與此相對,傳導機制有效性更多受到技術性因素影響。

(一) 集群行動的組織化程度

通過組織化的有序分工與合作,集群行動得以更高效地整合資源和開展行動,避免產生無謂的損失和內耗,從而使得原生性突發事端與次生性響應事端,都能產生更強烈的傳導沖擊(見圖1)。通常情況下,組織化程度越高,突發事端越有可能發展成為大規模群體性事件。據統計,從2000年到2013年,在我國百人以上、千人以下的群體性事件中,有組織的占到79.7%;在千人以上的群體性事件中,有組織的占到85.8%[14]276。

從目前來看,我國群體性事件的組織化程度尚處于自發行動的初級階段,更多地表現為松散的溝通與協調,較少形成緊密的組織機制。據統計,從2000年到2013年,在我國百人以上的群體性事件中,存在固定領導人和行動綱領,并將訴求表達高度系統化的僅占8%[14]275。不過,隨著有組織的群體性事件在政治博弈過程中所占據的優勢被反復印證,其他群體性事件參與者很有可能有意識地進行借鑒和效仿,以求更好地達成預期行動目標。從長期來看,我國群體性事件的組織化程度還將進一步提高,并有可能發展成為普遍的自覺行動。

值得留意的是,有組織的群體性事件客觀上存在兩面性。從積極方面來看,有助于提高群體性事件的行為理性與可預測性,使得多方對話與磋商能夠有序推進,避免在無序的集群行動過程中,由于無理性的個體情緒沖動和群體情緒感染而引發嚴重的暴力沖突。從消極方面來看,有可能增加妥善解決群體性事件的難度。如果群體性事件的組織者缺乏強勢的領袖氣質與手腕,那就有可能在群體極化作用下被磨滅個人理性,被迫屈從于更加固執、偏激、冒進的群體意志,從而難以在理性選擇的基礎上做出必要的妥協與讓步[7]。如果群體性事件組織者存在個人私欲,或是受到其他政治勢力的操控與影響,那就很有可能造成群體性事件的局勢惡化。

(二) 信息傳播的網絡化程度

傳統媒體曾是我國主要信息傳播渠道,使得不少地方政府形成思維慣性,但凡遇到群體性事件,都會下意識通過傳統媒體“捂蓋子”。但是,隨著信息技術的蓬勃發展,更加自由和難以監管的網絡信息交流開始成為信息傳播的重要途徑。20世紀90年代中后期以來,我國互聯網用戶規模呈幾何級增長。據統計,1997年10月,我國上網計算機數29.9萬臺,上網用戶數62萬;到2013年12月,我國網民數已達6.18億,其中手機網民超過5億,互聯網普及率達到45.8%[15]。

近年來,網絡信息交流的形式日趨靈活,規模不斷擴大。據統計,2013年我國網絡新聞的用戶規模增至4.91億,博客的用戶規模增至4.36億,社交網站的用戶規模增至2.78億,從而使得網絡信息交流的重要性日益凸顯[15]。尤其是,截至2013年底,我國農村網民已增至1.77億,農村居民互聯網普及率也超過27.5%,相較于2005年僅為2.6%的普及率出現了質的飛躍[16]。這就使得原先相對封閉的農民群體,開始形成內生的信息交流網絡,從而在一定程度上改變了長期以來碎片化的農村政治生態,有利于群體性事件的動員和組織。

從目前來看,地方政府通過“捂蓋子”已很難取得預期成效,反而有可能造成官方信息真空,致使社會輿論被似是而非的網絡信息甚至是空穴來風的網絡謠言所誤導,結果引起更大范圍的負面社會效應,嚴重影響群體性事件的妥善解決[17]。事實上,相較于客觀真相,匪夷所思的傳聞和謠言,通常更容易得到社會公眾的信任和二次傳播[18]。

(三) 利益訴求的抽象化程度

群體性事件普遍存在較為明顯的情緒化特征,甚至還會表現為強烈的情緒發泄,但對大多數的社會成員而言,促使其參與群體性事件的原因除了非理性的情緒沖動外,更重要的是“成本-收益”的理性選擇,尤其在范圍廣、周期長、規模大的群體性事件中,參與者的利益訴求表達更為明顯[19]。通常情況下,社會成員越相信經由共同努力能實現利益訴求,越有可能采取集群行動[20]。

不過,由于所處環境差異,原生性突發事端參與者所提出的具體利益訴求,通常很難完全取得次生性響應事端參與者的理解與認同,尤其在不同圈層發生的II類響應,甚至可能在訴求取向方面出現明顯分歧。隨著參與者在社會分層“同心圓”模型中所處位置由外至內漸次提升,其核心關切將會從生存權層面的社會經濟利益,更多地轉向話語權層面的政治利益(見圖1)。

從群體性事件的發展來看,原生性突發事端參與者的利益訴求,將會在傳導過程中被逐步抽象,并在摒棄具體訴求的基礎上,形成更具鼓動性和兼容性的口號式訴求。對于次生性響應事端參與者,這一方面會在口號式訴求的鼓動感召下激發弱勢群體的認同感,進而產生集群行動的非理性沖動;另一方面能在口號式訴求的兼容框架下提出切合其需要的具體訴求,進而在“搭便車”效應推動下形成集群行動的理性選擇。通常而言,傳導過程中利益訴求的抽象程度越高,越有可能引發次生性響應事端。

從目前來看,我國群體性事件引發的次生性響應事端,多數都是I類響應,較少出現II類響應。通常情況下,對于邊緣圈層出現的原生性突發事端,半邊緣圈層的社會成員都會予以關注,但是,除非事涉環境污染等切身權益,否則更多是進行言論聲援,很少會付諸行動。不過,隨著網絡信息交流對相關利益訴求的解構與重組作用增強,尤其是在部分社會意見領袖和外部政治勢力的助推下,近年來,我國群體性事件的社會經濟問題政治化現象明顯增加,更多的非直接利益相關者開始通過II類響應參與集群行動,使得群體性事件的溝通與磋商變得更為困難。

三、群體性事件的解決方案

群體性事件問題的出現有其深刻的結構性原因,因此難以在短期內通過技術性手段加以解決,需要探索系統性的解決方案,并以打持久戰的淡定心態,大局著眼,小處著手,有序落實相關舉措,逐步實現對群體性事件發展過程的議題鎖定、規模約束和走勢引導,使之減少對社會的負面沖擊,并能在一定程度上發揮社會“安全閥”的建設性作用。

(一) 長期來看,根本路徑在于構建“紡錘形”的社會形態

從社會分層的視角來看,群體性事件的癥結在于階層對立與群體沖突,因此,要從根本上解決群體性事件問題,就必須首先解決我國日益擴大的貧富分化、城鄉分化、地區分化問題。具體而言,其一,要保持社會經濟的和諧有序發展,穩步減少社會邊緣群體尤其是農村貧困人口,提高國民整體生活水平,有效滿足社會成員不斷增長的物質文化需求。其二,要構建更合理的分配體制,改善社會福利保障體系,降低社會分化程度,減少外圍圈層尤其是邊緣圈層的相對剝奪感,并在此基礎上,逐步形成以中間階層為主體的“紡錘形”社會形態。其三,要提高社會流動性,推進戶籍制度改革,解除長期以來對邊緣群體的不合理限制,并為弱勢群體在教育和就業等方面提供扶持,切實彌補其先天不利因素,形成以能力為導向的公平競爭環境。

(二) 中期來看,關鍵路徑在于構建更權威的公力救濟體系

從“成本-收益”的理性選擇來看,通過行政與司法的體制機制改革,降低公力救濟的成本,將有助于促使外圍圈層尤其是邊緣圈層的社會成員在正當權益受到侵害時,更多地尋求公力救濟,而不是自力救濟。這一方面要加強法治宣教,切實提高社會公眾的法治意識,既要讓其了解在受到侵害時,如何以最有效的方式獲取公力救濟,也要讓其明白采取自力救濟后所要承擔的法律責任。另一方面,要進一步完善公力救濟體系,使之更具有社會公信力。具體而言,首先,要增加信息透明度,通過積極引入社會監督方式,切實保證處置結果公正性,使之經得起檢驗與核查;其次,要提高綜合調解能力,秉持互諒互讓原則,通過協商妥協方式解決社會轉型時期出現的新矛盾與新問題,避免出現合法但不合理的處置結果;再次,要整合工作流程,強化服務理念,及時為公眾提供公力救濟;最后,要提高執行力,杜絕處置結果難以落實的空頭救濟,切實保證公力救濟的有效性。

(三) 近期來看,有效路徑在于構建更規范的監管處置機制

群體性事件會對社會穩定產生明顯的負面影響,但在特定條件下也能發揮社會“安全閥”功能,有助于宣泄長期壓抑和積蓄的社會對立情緒,緩和發展失衡造成的結構性張力,從而為社會調適與整合提供有利環境[21]31-34。不過,如果要切實發揮群體性事件的建設性作用,尚需對其加以約束和引導,避免出現非理性的大規模暴力沖突和違法侵害。為此,從“發端-傳導-響應”的發展過程來看,有必要將群體性事件的常態監管與應急處置相結合,構建更具操作性的規范化管理機制。具體而言,其一,要構建常態化的風險監測機制,通過信息共享和民意調查等方式,針對潛在風險進行定期評估,切實提高預警能力,并能在突發事端出現后的第一時間,依托風險監測數據庫形成詳實的背景資料,從而為群體性事件的處置決策提供可靠依據。其二,要構建權責明確的應急預案,通過跨部門聯動的處置流程安排,明確規范各部門在輿論引導、安撫維穩、溝通磋商、善后追責等環節的權責分工,并要在日常工作中加強培訓演練和協調磨合,切實提高應急處置能力。其三,要構建第三方參與平臺,鼓勵秉持客觀立場的第三方參與監督和協商,從而有助于社會輿論正本清源,避免因缺乏互信產生不必要的沖突和誤解,切實提高群體性事件處置決策的公信力和執行力。

參考文獻:

[1]王旭輝.群體性事件研究的回顧與反思[J].云南民族大學學報:哲學社會科學版,2012(6):56-60.

[2]游云福.群體性事件的分類及成因[J].江蘇警官學院學報,2009(6):114-119.

[3]李克強.2014年政府工作報告[EB/OL].(2014-03-05).人民網.

[4]盧曉勇.論當前我國社會建設領域矛盾沖突的類型及其特質[J].河南師范大學學報:哲學社會科學版,2013(6):84-87.

[5]單飛躍,高景芳.群體性事件成因的社會物理學解釋[J].上海財經大學學報,2010(6):27-29.

[6]S.W.Zhang,E.P.Wang,Y.W.Chen.Relative deprivation based on occupation:An effective predictor of Chinese life satisfaction[J].Asian Journal of Social Psychology,2011(2):148-158.

[7]周感華.群體性事件心理動因和心理機制探析[J].北京行政學院學報,2011(6):3-5.

[8]S.C.Wright,L.R.Tropp.Collective action in response to disadvantage:Intergroup perceptions,social identification,and social change[M]//I.Walker&H.J.Smith.Relative deprivation:Specification,development,and integration.New York:Cambridge University Press,2002.

[9]M.Van Zomeren,R.Spears,C.W.Leach.Exploring psychological mechanisms of collective action: Does relevance of group identity influence how people cope with collective disadvantage?[J].British Journal of Social Psychology,2008(2):353-372.

[10]肖文濤.群體性事件:當前態勢與地方政府應對思路[J].學習論壇,2010(5):52.

[11]N.Ellemers.Social identity and relative deprivation[M]//I.Walker,H.J.Smith.Relative deprivation:Specification,development,and integration.New York:Cambridge University Press,2002.

[12]李晨璐,趙旭東.群體性事件中的原始抵抗[J].社會,2012(5):181-183.

[13]梅珍生,胡靜.群體性事件形成的心理機制分析[J].社會心理科學,2006(6):22-23.

[14]中國社會科學院法學研究所法治指數創新工程項目組.群體性事件的特點、誘因及其應對[R]//李林,田禾.中國法治發展報告NO.12(2014)北京:社會科學文獻出版社,2014.

[15]中國互聯網信息中心.第33次中國互聯網絡發展狀況統計報告[R].2014:36.

[16]中國互聯網信息中心.第17次中國互聯網絡發展狀況統計報告[R].2006:23.

[17]熊項斌.社會管理創新視閾下地方政府應對網絡輿情的策略探討[J].河南師范大學學報:哲學社會科學版,2013(5):34-35.

[18]陳潭,黃金.群體性事件多種原因的理論闡釋[J].政治學研究,2009(6):57-58.

[19]何哲.群體性事件的演化和治理策略——基于集體行為和西方社會運動理論的分析[J].理論與改革,2010(4):106-107.

[20] J. Drury, S. D. Reicher. Explaining enduring empowerment:A comparative study of collective action and psychological outcomes[J].European Journal of Social Psychology,2005(15):35-38.

[21][德]L.A.科塞.社會沖突的功能[M].北京:華夏出版社,1989.