多業務傳送平臺以太網專線業務時延特性分析

中國電信股份有限公司連云港分公司 陳素春 陳長勝

中國電信股份有限公司江蘇分公司 劉亞峰

多業務傳送平臺以太網專線業務時延特性分析

中國電信股份有限公司連云港分公司 陳素春 陳長勝

中國電信股份有限公司江蘇分公司 劉亞峰

摘要:根據MSTP(多業務傳送平臺)以太網專線業務的信號傳遞過程,分析了該類型業務的時延組成部分,給出了常用的時延分析和計算方法以及一些常用數據,對時延過大問題給出了一般的障礙分析和處理思路。

關鍵詞:垃多業務傳送平臺;時延;以太網;同步數字體系

MSTP(多業務傳送平臺)技術融合了SDH(同步數字體系)網絡高可靠性的關鍵技術特點和IP(因特網協議)靈活承載業務及低成本高效率的固有優勢,具備端到端帶寬靈活調整能力并能保證端到端高QoS(業務質量)。在業務開放和維護過程中,影響用戶正常使用業務的因素是多種多樣的,會出現丟包、時延大、帶寬不足、時延抖動等障礙現象。在影響IP業務的眾多因素中,對時延特性往往缺乏足夠的重視,在日常的網絡規劃建設和業務維護過程中缺乏全程的考慮,也缺少相應的評估手段和技術規范。

1 時延對以太網業務的影響

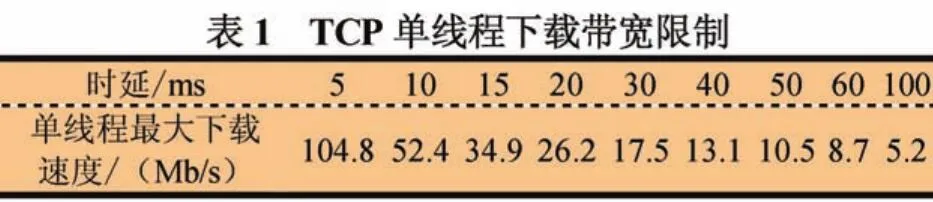

延時特性對IP承載的不同業務有著不同的影響。對語音業務的影響主要表現為隨著時延的增大,回波干擾的影響也逐漸加大,降低了收話的清晰度。延時超過24 ms,人聽覺就會有感覺。對于單向電視業務,絕對時延影響不大,但延時的變化會導致圖形信號和伴音信號的不一致,產生畫面和聲音脫節的現象。對于像IPTV(網絡電視)這類互動業務,時延特性對用戶的使用體驗有較大的影響,比如用戶使用遙控器進行點播、快進、回看等與業務平臺互動操作時,對操作的延時特性有較為敏感的要求。IP網的時延對單向傳輸的業務沒有實質性的影響,但對采用TCP(傳輸控制協議)的業務或信令系統等應用有較大的影響,對該類業務的使用帶寬有顯著的降低作用,因為該類業務是依賴一系列請求和確認協議來確保可靠的數據交互,應用在等待完成這些流程的同時無法全面利用以太網鏈路上的可用帶寬,因此時延影響降低了應用數據的交付效率,使得應用響應顯得緩慢。時延被稱為IP網絡的“應用性能的無聲殺手”,比如,對于采用Windows系統的終端,它的默認最大發送數據包為65 500 byte,由于TCP使用確認機制,所以它的單線程下載帶寬最大為65 500×8÷t,t為線路時延,與線路時延是成反比的。比如用戶開通了一條100 Mb/s專線電路,線路時延假定為30 ms,則用戶用單線程工具下載的最大速率為17.5 Mb/s。當用戶業務時延達到一定值以后,提升帶寬對用戶單線程業務的實際使用帶寬是沒有效果的。表1給出了采用TCP的終端在不同時延下單線程下載帶寬限制的數值。

2 MSTP以太網專線時延構成

2.1以太網時延分析

時延是反映IP網絡性能的重要參數。時延按幀轉發方式可以分為存儲轉發和比特轉發兩種方式,MSTP以太網專線一般均采用存儲轉發方式。對于存儲轉發方式而言,時延是指輸入信號幀最后一位到達輸入端口到該幀第一位出現在輸出端口的時間間隔。但在實際生產情況下,MSTP以太網專線的時延一般是指運營商在客戶機房的最靠近用戶的以太網端口之間的信號時延,測試時一般還要包含測試終端到該以太網端口的信號時延。

MSTP以太網專線的端到端時延主要由串行時延、傳播時延和處理時延3個部分組成。在用戶帶寬較低的情形下,串行時延對整個端到端時延影響較大,對于傳輸距離較遠的情形則傳播時延占整個端到端時延的比例最大。

2.2串行時延

串行時延是指一個信號幀在被處理前全部被一個接受節點所需要的時間。串行時延中影響較大的MAC(媒體接入控制)幀開銷和GFP(通用成幀規程)封裝時引入的時延。

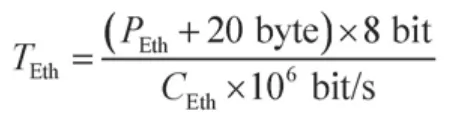

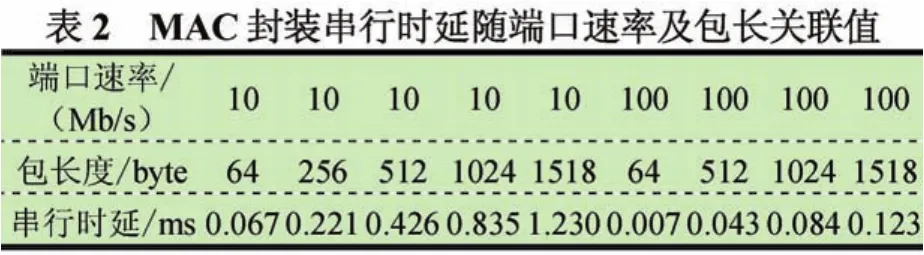

對于MAC幀而言,因其幀結構中需要7個字節的幀前碼(Preamble)、1個字節的幀起始符(SOF)和12個字節的幀間隙(IFG)共20 byte的開銷。因此,因以太網幀引入的串行時延可以用表示為

其中PEth為凈負荷,CEth為容量。以太網幀引入的串行時延與傳輸端口速率成反比,速率越高,接收一個完整幀的時間越短。串行時延與幀長有關,幀越長,時延也就越大。見表2。

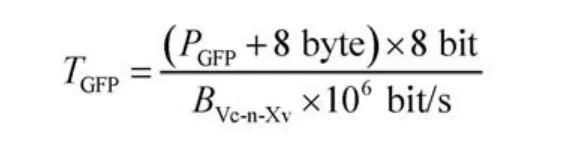

另一個對串行時延有影響的因素是以太網幀的封裝過程。我們就以應用最為廣泛的GFP來進行分析。從以太網MAC幀使用GFP封裝的基本過程中,我們可以看出,以太網幀封裝進VC-n-Xv時增加了CoreHeader和PayLoadType共8 byte的開銷,其時延可以表示為

其中PGFP為凈負荷,BVc-n-Xv表示以太網電路的業務帶寬。表3給出了GFP封裝形成的時延典型值。

2.3傳播時延

傳播時延T是指信號在傳輸介質中從發端到收端所需的

時間,它和傳輸距離以及傳輸媒質有關。其值可以由下式得到:

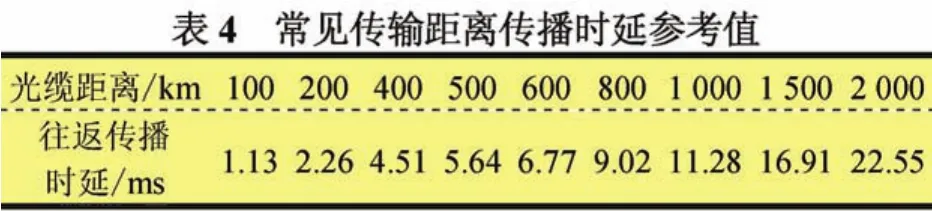

式中L為信號經過的光纜線路長度,C為光信號在真空中的速度,取C=3×105km/s,n1為折射率,取1.468,如果是G.655光纜,n1取1.469。由上式可得光纜引起的時延約為4.9μs/km。L一般可以通過資源系統查詢獲得。需要指出的是,跨本地網的業務信號在傳輸過程中通常會使用DWDM(密集波分復用)、OTN(光傳送網)傳輸系統等設備,也可能在本地網內使用了40 Gb/s的傳輸系統或波分設備,這些設備一般都會使用色散補償光纖,其長度一般可以從設計文件查得,設計文件上一般會提供色散補償光纖所補償的光纖長度,色散補償光纖的自身長度大約為所補償的長度的1/7。如果無法獲得設計文件,可由光纜長度來代替色散補償光纖所補償的光纖長度對時延進行估算。表4給出了信號在G.652光纖中的往返傳播時延隨傳輸距離變化的參考值(含色散補償光纖因素)。

2.4處理時延

處理時延是指信號經過光—電—光設備時,從入設備到出設備所需時間延遲。對于SDH設備而言,處理時延是隨設備的不同實現方法而變化的。以數字交叉連接設備為例,采用純空分交叉連接處理140 Mb/s信號到140 Mb/s信號時,一般延時只有幾μs,而采用時空時矩陣時時延可達30μs。另外,不同的輸出輸入口組合也會有不同的時延,速率越高需要的時延越小。根據YD/T 974—1998,SDH的處理時延對于VC12級別,應小于125μs,對于VC4級別,應小于50μs,網元的實測值比規范要小一些。SDH的設備延時在估算時可以通過儀表測試獲得,也可以每一個網元不分交叉級別統一用0.05 ms來估算。對于DWDM設備而言,其延時主要發生在編碼和解碼的電層處理上,每個波長轉換網元引起的往返時延在0.05 ms左右,即一個光復用段引入0.1 ms的往返處理時延。

3 以太網專線端到端時延評估

通過上面的時延分析,我們來進行以太網專線業務端到端時延性能來進行評估。以太網業務的串行時延雖然受端口帶寬和信號包長度等影響而變得不固定,但一般變化不大,還是比較容易分析。在一般情況下,業務兩端的串行時延在1 ms左右,一般不會超過2 ms,在評估時一般可以用1 ms來代替。

處理時延和傳播時延的分析都必須建立在獲得以太網業務的全程傳輸路徑的基礎上,至少需要包括承載以太網業務的本地MSTP設備(m1)、干線ASON(自動交換光網絡)或SDH設備(m2)、干線波分或OTN設備段落(m3)、干線光纜路由(Lt)、本地光纜路由(Ll)、色散補償光纖長度(Ld)。往返處理時延可以用(m1+m2+m3)×0.1 ms來估算,往返傳播時延可以用(Lt+Ll+Ld)/100×0.98 ms來估算。在MSTP以太網專線業務的開放過程中,用來承載業務的VC(虛通道)可能通過不同的路由來進行傳輸,我們在對業務時延進行評估的時候應選擇延時最大的一條路由。

由于OTN的引入,確定SDH或ASON段落的傳輸光纜路徑時需要特別注意,兩個局點之間的SDH或ASON傳輸段落既可以承載在直達短路徑的波分設備上,也可以承載在兩個局點之間的迂回波分長路徑上,所經過的傳輸距離會有較大變化,這一點在長途網絡上需要引起特別注意。

以太網專線業務時延過大的原因主要有:由于系統規劃不合理或發生倒換導致傳輸距離過長,用戶內部網絡原因,以太網端口工作方式與客戶設備配置不一致,MSTP以太網卡板故障等情形。障礙排查的思路是分段排查,首先確定障礙段落,然后重點排查該段落,找出障礙引起的原因,確定故障點。MSTP業務的時延測試既可以用Ping命令來初步確定,也可以由專門的MSTP測試儀來測試。在排除了本地網絡故障段落的可能性之后,推薦使用在承載業務的復用段內使用空閑時隙逐段環回的方法,通過在運營商的局端使用傳輸測試儀的delay功能來測試延時特性,這樣既可以釋放用戶端的配合人員,還可以不中斷業務快速進行障礙段落判斷。

4 結束語

由于各種原因,我們對包括以太網在內的業務的時延性能在工程設計、驗收、維護以及業務開通過程中,都缺少必要的操作、測試、設計、驗收規范,都是等用戶申告或業務運行不正常才會進行處理。但隨著IP技術向各類電信業務顛覆性的滲透,移動互聯網業務將會快速崛起,業務的時延性能的重要性會逐漸提高,其重要性可能在不遠的將來會超過業務的誤碼丟包等性能參數。我們要慢慢轉變思路,強化對業務時延性能的關注力度和管控能力,確保網絡的平穩高效運行。◆