217例腦卒中住院患者營養狀況調查及影響因素分析

陸斌

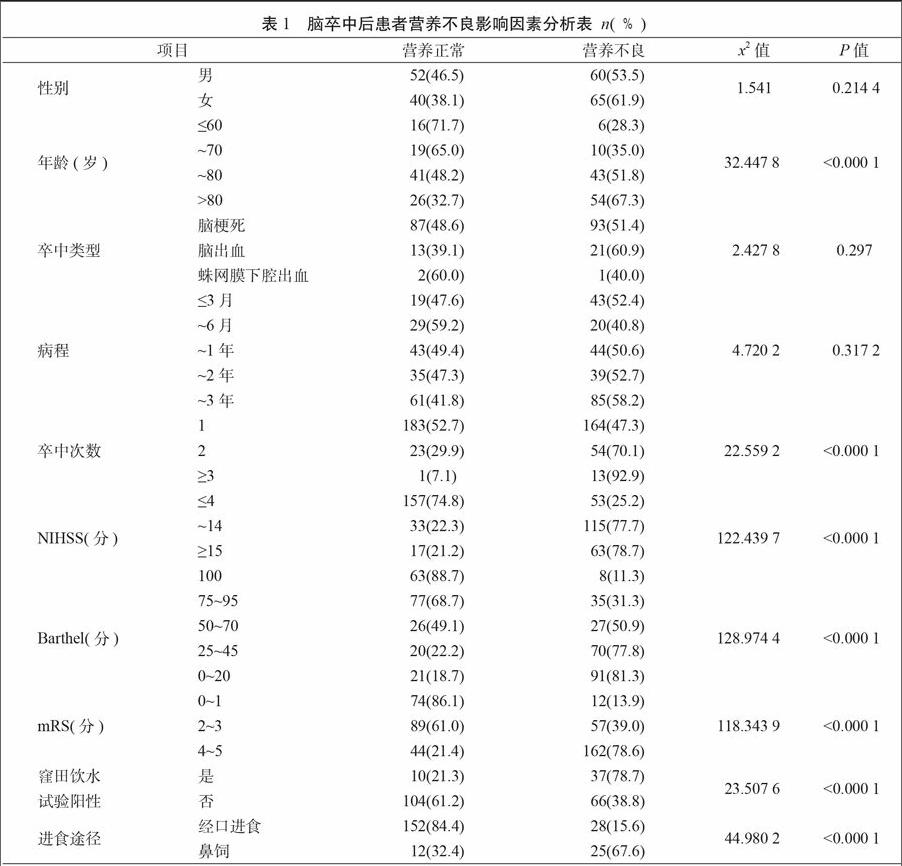

摘 要 目的:調查住院腦卒中后患者的營養現狀,探討營養不良影響因素。方法:殷行社區衛生服務中心住院的卒中后患者為研究對象,調查患者營養學指標、NIHSS和mRS分值、Barthel指數、吞咽功能及進食途徑。結果:15.2%的患者發生吞咽障礙,低白蛋白血癥檢出率為22.6%,營養不良檢出率為42.4%。年齡、卒中次數、神經功能缺損程度、吞咽功能障礙及進食途徑均與營養不良相關(P<0.05)。性別、卒中類型、病程與營養不良無相關性(P>0.05)。結論:社區衛生服務中心住院的卒中后患者營養不良檢出率較高,全科醫師應加強二級預防,早期給予康復介入,有吞咽功能障礙的患者應盡早給予鼻飼營養支持。

關鍵詞 腦卒中 營養不良 影響因素 康復

中圖分類號:R473.2 文獻標識碼:A 文章編號:1006-1533(2014)06-0060-04

營養不良可以顯著影響卒中預后,但臨床上卻經常被低估或忽視。有研究認為卒中后恢復階段有19.0%~60.0%的患者發生營養不良。《卒中患者營養管理的中國專家共識》明確指出:卒中患者普遍存在營養不良,與卒中后的恢復緩慢和結局惡化相關,推薦對每位卒中患者在入院后進行營養篩查,任何患者存在營養不良或進食困難時都應給予營養支持。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇2011年6月-2013年5月上海市楊浦區殷行社區衛生服務中心住院的(二級或三級醫院轉入)卒中后患者為研究對象。入選標準:年齡≥18歲;病程≤3年(如為多次卒中則按首次卒中計算病程)。病例包括腦梗死、腦出血、蛛網膜下腔出血,病例符合1995年全國腦血管病會議制訂的標準。排除:智能發育障礙者;卒中后患有影響營養狀況的內、外科疾病,如腫瘤、胃腸道疾病、嚴重的肝腎功能障礙、嚴重的內分泌和代謝疾病、外傷、手術等;不能配合完成所需檢測指標者。

1.2 研究方法

1.2.1 方法

采用隊列研究方法,制訂《上海市楊浦區殷行社區腦卒中患者營養狀況調查表》,主要調查患者營養學指標、可能影響營養不良的相關因素、吞咽功能及進食途徑,進行神經功能缺損評分卒中量表(NIHSS)和mRS值、Barthel指數評估。調查由經過培訓的全科醫師完成。

1.2.2 檢測指標

1.2.2.1 吞咽障礙

吞咽障礙指有吞咽困難癥狀并且窪田飲水試驗≥3級。窪田飲水試驗:患者端坐,喝下30 ml溫開水,觀察所需時間和嗆咳情況。1級(優)為能順利的1次將水咽下;2級(良)為分2次以上,能不嗆咳的咽下;3級(中)為能1次咽下,但有嗆咳;4級(可)為分2次以上咽下,但有嗆咳;5級(差)為頻繁嗆咳,不能全部咽下。

1.2.2.2 營養評定指標

包括人體測量學指標和生化指標綜合評估。

人體測量學指標:①體重指數(BMI) 不能站立者,身高通過兩臂伸展距離來估計。體重的測量用攜帶式電子秤,病人不能站立則用輪椅秤測量。②三頭肌皮褶厚度(TSF)測量 患者自然站立或坐立,被測部位充分裸露(如果患者臥床不能站立或坐立,可側臥,將測量部位暴露)。囑患者上臂自然松弛下垂,在肩峰到尺骨鷹嘴的連線中點水平做標記,用左手拇指和食指、中指將被測三頭肌部位的皮膚和皮下組織夾提起來,注意不要夾提肌肉。在皮褶提起點的下方用皮褶厚度計測量厚度,連續三次取平均值,精確到0.5 mm。③上臂中點圍(MAC)測量 肘關節固定在900時在肩峰到尺骨鷹嘴的連線中點水平將卷尺圍繞上臂一圈,松緊適宜,讀取讀數,測量3次取平均值。測量右臂肱三頭肌皮褶厚度(TSF)和上臂圍(MAC),除非右臂癱瘓。④上臂肌圍(AMC)測量 使用公式AMC=MAC-(TSF * 0.314)。所測值與正常健康人群的人體測量學指標的參考值比較。

生化指標:全部由我院臨床實驗室完成,包括血紅蛋白(Hb)、血清白蛋白(Alb)、甘油三酯(TG)和總淋巴細胞計數(TLC)。血清白蛋白能有效反映疾病的嚴重程度,是營養狀況的一個重要參考指標;TLC是評價細胞免疫功能的簡易方法,測定簡單、快速。

1.2.2.3 營養不良判定

下列6項指標有任意兩項或以上低于正常水平者診斷為營養不良:①BMI<18.5;②TSF低于正常人群標準90%;③AMC低于正常人群標準90%;④Alb<35 g/L;⑤Hb<200 g/L;⑥TLC<1.8×109/L。

低白蛋白血癥的判定:<35 g/L。

2 結果

2.1 對象一般情況

入選患者共217人,其中男112人(51.6%),平均年齡(73.4±11.7)歲;女105人(48.4%),平均年齡(78.2±8.0)歲。腦梗死180例(82.9%);腦出血34例(15.7%);蛛網膜下腔出血3例(1.4%)。

2.2 吞咽障礙檢出率

217例中吞咽障礙33例(15.2%)。

2.3 低白蛋白血癥檢出率

為49人(22.6%),其中男性占59.2%,女性占40.8%。腦梗死患者占63.3%,腦出血患者占34.7%,蛛網膜下腔出血患者占2.0%;單次卒中患者占34.7%,兩次及以上占65.3%。

2.4 營養不良檢出率

為92人(42.4%),其中男性占56.5%,女性占43.5%。腦梗死患者占61.4%,腦出血患者占38.6%,蛛網膜下腔出血患者占1.0%;單次卒中患者占26.4%,兩次及以上占73.6%。

2.5 可能影響營養不良的單因素分析

單因素分析中,年齡、卒中次數、神經功能缺損程度、吞咽功能障礙及進食途徑均與營養不良相關(P<0.05);性別、卒中類型、病程與營養不良無相關性。

3 討論

近年來,國際上以“卒中單元”為代表的組織化卒中醫療模式逐步被國內接受并實施,但是有相當多的患者,仍在接受以藥物治療為主體的、被動的臨床醫療[1]。在全科醫學模式中,更為注重患者作為一個整體的治療。2005年發表于《STROKE》的FOOD實驗(feed or ordinary diet,喂養還是普通膳食),結果已經明確揭示:營養不良是卒中后患者不良預后的獨立危險因素[2]。根據FOOD實驗的結果,2008年美國和歐洲將營養管理的要求列入卒中后患者整體管理的指南中。調查社區衛生服務中心住院的卒中后患者的營養狀況,分析可能導致營養不良的危險因素,為全科診療干預提供依據,是本研究的目的。

急性期卒中患者有16.0%~35.0%發生營養不良[3-4],卒中恢復階段的營養狀況報道甚少。本研究中營養不良的檢出率為42.4%,這與國內外一些報道比較接近。低白蛋白血癥的檢出率為22.6%。血清白蛋白作為蛋白質-熱能營養不良的一個臨床標志,已經成為急性或非急性卒中治療中預測預后的一個指標[4]。吞咽困難是卒中后常見癥狀,卒中急性期患者吞咽障礙的檢出率可達37.0%~74.0%[5],急性卒中之后有部分患者吞咽障礙可以一定程度上好轉,本組研究中仍有15.2%的患者存在吞咽障礙。

卒中后患者營養不良的相關因素分析顯示,年齡、卒中次數、神經功能缺損程度、吞咽功能障礙及進食途徑均與營養不良相關(P<0.05),提示全科醫師對于卒中后的患者,應該注重患者的二級預防,避免卒中復發;對于存在營養不良、吞咽功能障礙的患者,應盡早給予鼻飼營養支持。社區衛生服務中心住院的卒中后患者中仍有相當大比例存在營養不良,患者的營養狀態往往被忽視,全科醫生應關注卒中后患者的營養現狀,積極給予營養支持。

參考文獻

[1] 王少石, 急性腦卒中綜合性治療模式的優越性[J]. 中華內科雜志, 2002, 41(11): 725-727.

[2] Davalos A, Ricart W, Gonzalez-Huix F, et al. Effect of malnutrition after acute stroke on clinical outcome[J]. Stroke, 1996, 27(6): 1 028-1 032.

[3] 王少石, 鄭天衡, 陳真理. 早期腸內營養治療對急性卒中近期預后的影響[J]. 中華內科雜志, 2007, 46(5): 366-369.

[4] Brynningsen PK, Damsgaard EM, Husted SE. Improved nutritional status in elderly patients 6 months after stroke[J]. J Nutr Health Aging, 2007, 11(1): 75-79.

[5] FOOD Trial Collaboration. Poor nutritional status on admission predicts poor outcomes after stroke: observational data from the FOOD trial[J]. Stroke, 2003, 34(6): 1 450-1 456.

(收稿日期:2013-10-14)