中藥組方調(diào)節(jié)陰虛內(nèi)熱型系統(tǒng)性紅斑狼瘡Th1/Th2平衡的臨床研究

陳薇薇 蘇曉高 龍夏嘉 唐華燕 楊旭鳴 張娜 顧明珠 蔡楓 谷麗華 姚重華

(上海中醫(yī)藥大學附屬上海市中醫(yī)醫(yī)院,上海 200071)

中藥組方調(diào)節(jié)陰虛內(nèi)熱型系統(tǒng)性紅斑狼瘡Th1/Th2平衡的臨床研究

陳薇薇 蘇曉高 龍夏嘉 唐華燕 楊旭鳴 張娜 顧明珠 蔡楓 谷麗華 姚重華

(上海中醫(yī)藥大學附屬上海市中醫(yī)醫(yī)院,上海 200071)

目的:觀察中藥組方對系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)患者的臨床療效及對Th1/Th2平衡的調(diào)節(jié)作用。方法:收集SLE病例共90例,分為中醫(yī)組、西醫(yī)組和中西醫(yī)結(jié)合組(簡稱“中西醫(yī)組”)各30例,分別治療6個月后,觀察3組治療前后臨床癥狀、實驗室指標、免疫指標以及IL-2、IFN-γ、IL-4、IL-10水平的變化。結(jié)果:中西醫(yī)組臨床療效優(yōu)于中醫(yī)組和西醫(yī)組;中西醫(yī)組較中醫(yī)組及西醫(yī)組能明顯降低SLEDAI評分及提高中醫(yī)證候積分;中西醫(yī)組較中醫(yī)組及西醫(yī)組能明顯改善血IL-4水平;中西醫(yī)組能明顯改善血清IgG、IgA及C3水平,中醫(yī)組則能顯著改善血清IgM、C4、ESR及抗dsDNA水平;西醫(yī)組不良反應及并發(fā)癥發(fā)生率高于中西醫(yī)組和中醫(yī)組。結(jié)論:養(yǎng)陰清熱中藥組方具有一定的抑制免疫作用,其治療SLE的作用機制之一可能是通過改善Th1和Th2代表性細胞因子,調(diào)節(jié)Th1/Th2平衡,從而發(fā)揮治療效果。

系統(tǒng)性紅斑狼瘡 陰虛內(nèi)熱 中藥復方 中西醫(yī)結(jié)合療法

近年來,我們在前期研究證實養(yǎng)陰清熱中藥組方臨床療效的基礎(chǔ)上,通過觀察該方對調(diào)節(jié)系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)患者Th1/Th2平衡,以期從Th1/Th2細胞分泌的代表性細胞因子IL-2、IFN-γ、IL-4、IL-10角度探討其作用機理,現(xiàn)報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料所有病例均來自2010年6月至2012年12月就診于我院風濕科門診與病房患者,共90例,隨機分為3組。中西醫(yī)結(jié)合組(簡稱“中西醫(yī)組”)30例:男1例,女29例;年齡18~64歲,平均年齡43.18歲;病程3~44個月,平均病程14.43個月。西醫(yī)組30例:男1例,女29例;年齡19~65歲,平均年齡44.67歲;病程1~34個月,平均病程14.13個月。中醫(yī)組30例:男2例,女28例;年齡19~63歲,平均年齡45.25歲;病程3~41個月,平均病程13.96個月。3組患者一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準西醫(yī)診斷參照文獻[1]制定。中醫(yī)證候診斷參照2002年版《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]112系統(tǒng)性紅斑狼瘡陰虛內(nèi)熱型的診斷標準制定。

1.3 納入標準(1)年齡18歲~65歲;(2)符合西醫(yī)診斷標準;(3)符合中醫(yī)陰虛內(nèi)熱證的診斷標準;(4)自愿參與試驗并簽訂知情同意書;(5)系統(tǒng)性紅斑狼瘡疾病活動度評分(SLEDAI)≥5分。

1.4 排除標準(1)重度活動型紅斑狼瘡患者;(2)重疊其他風濕病患者;(3)合并心、肝、腎、腦和造血系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病者;(4)妊娠或哺乳期婦女、精神病患者;(5)對本藥組成成分過敏者。

2 治療方法

2.1 西醫(yī)組強的松龍口服,初起量1mg·kg-1·d-1,病情穩(wěn)定4周后酌情減量;硫酸羥基氯喹片(上海中西制藥有限公司生產(chǎn),國藥準字H19990263,規(guī)格:0.1g/片)口服,0.1g/次,2次/d。

2.2 中醫(yī)組基礎(chǔ)治療為小劑量強的松龍(≤15mg/d)口服,硫酸羥基氯喹片口服(劑量、服法同西醫(yī)組)。另加中藥常規(guī)口服。方藥組成:生地黃、黃芩、積雪草、川芎、貓爪草、丹參各9g。加味法:發(fā)熱,加石膏(重用)、寒水石、滑石;關(guān)節(jié)疼痛,加羌活、威靈仙;紅斑明顯,加水牛角、牡丹皮;口腔潰瘍,加土茯苓、黃連;血管炎癥狀明顯,加鬼箭羽、桂枝;胸腔積液,加葶藶子、白芥子。

2.3 中西醫(yī)組中西藥聯(lián)合治療(具體方案:中藥同中醫(yī)組、西藥同西醫(yī)組)。

3組療程均為6個月,療程結(jié)束后進行療效觀察。

3 療效觀察

3.1 療效指標(1)中醫(yī)癥候積分:參照2002年版《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]112中系統(tǒng)性紅斑狼瘡陰虛內(nèi)熱型積分標準。(2)SLEDAI積分:采用國際通用的SLEDAI評分標準[3]:0~4分基本無活動,5~9分為輕度活動,10~14分為中度活動,15分以上為重度活動。(3)實驗室指標:治療前后檢測3組白介素-2(IL-2)、白介素-4(IL-4)、白介素-10(IL-10)水平,血清IgG、IgA、IgM、C3、C4含量,血沉(ESR)及抗雙鏈DNA抗體(dsDNA)水平。

3.2 療效評定標準參照2002年版《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]115制定。臨床痊愈:中醫(yī)臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%;顯效:中醫(yī)臨床癥狀、體征改善,證候積分減少≥70%;有效:中醫(yī)臨床癥狀、體征好轉(zhuǎn),證候積分減少≥30%;無效:中醫(yī)臨床癥狀、體征均無明顯改善,甚或加重,證候積分減少不足30%。

3.3 統(tǒng)計學方法采用SPSS13.0統(tǒng)計分析軟件對資料數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學處理,計量資料采用(±s)表示,組內(nèi)比較采用t檢驗,組間比較采用方差分析;計數(shù)資料中非等級資料采用χ2檢驗,等級資料采用Ridit分析,以雙側(cè)P<0.05為具有顯著性差異。

3.4 治療結(jié)果

3.4.1 3組臨床療效比較中西醫(yī)組30例中,顯效4例,有效19例,無效7例,總有效率76.6%;西醫(yī)組30例中,顯效1例,有效13例,無效16例,總有效率46.7%;中醫(yī)組30例中,顯效2例,有效8例,無效20例,總有效率33.3%。3組療效經(jīng)Ridit分析,中西醫(yī)組與中醫(yī)組、西醫(yī)組比較均有統(tǒng)計學差異(P<0.05),中醫(yī)組與西醫(yī)組比較無統(tǒng)計學差異(P>0.05)。提示中西醫(yī)組療效優(yōu)于中醫(yī)組及西醫(yī)組。

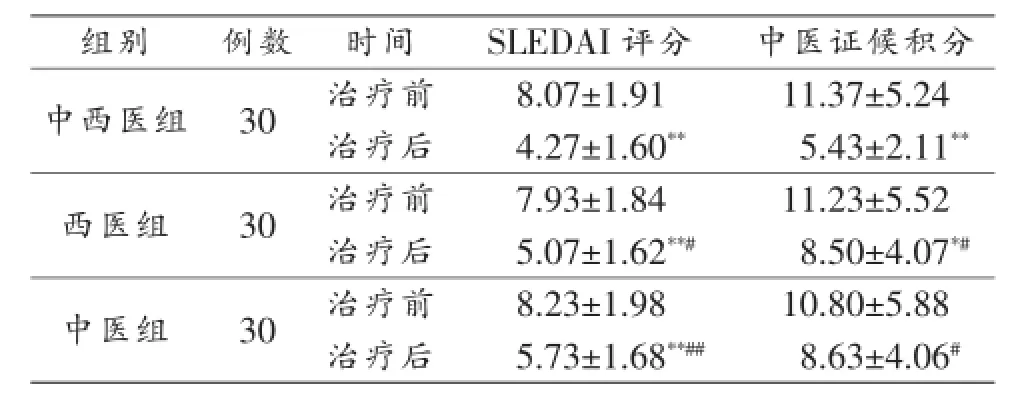

3.4.2 3組SLEDAI評分及中醫(yī)證候積分比較見表1。

表1 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組治療前后SLEDAI評分及中醫(yī)證候積分比較(±s)分

表1 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組治療前后SLEDAI評分及中醫(yī)證候積分比較(±s)分

注:與同組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01;與中西醫(yī)組治療后比較,#P<0.05,##P<0.01。

組別中西醫(yī)組30西醫(yī)組5.07±1.62**#8.50±4.07*#治療后例數(shù)時間治療前治療后治療前SLEDAI評分中醫(yī)證候積分8.07±1.91 11.37±5.24 4.27±1.60**5.43±2.11**7.93±1.84 11.23±5.52 30中醫(yī)組30治療前8.23±1.98 10.80±5.88治療后5.73±1.68**##8.63±4.06#

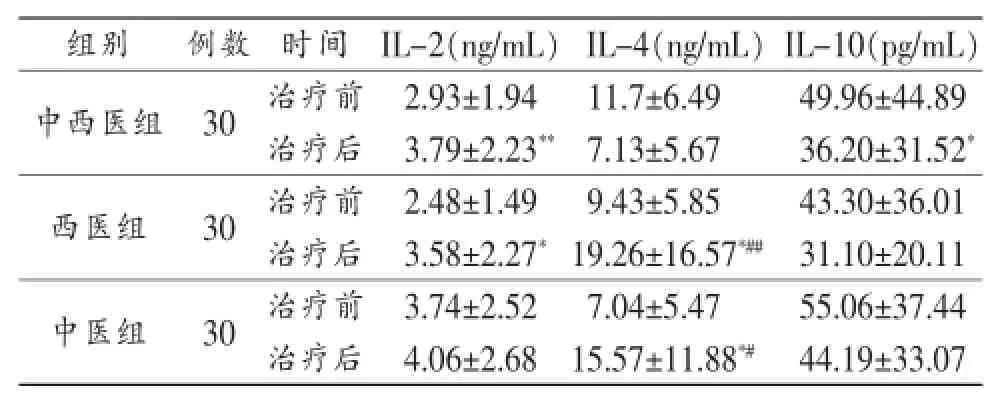

3.4.3 3組白介素比較見表2。

表2 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組治療前后白介素變化比較(±s)

表2 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組治療前后白介素變化比較(±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01;與中西醫(yī)組治療后比較,#P<0.05,##P<0.01。

組別中西醫(yī)組30西醫(yī)組例數(shù)時間治療前治療后治療前IL-10(pg/mL)49.96±44.89 36.20±31.52*43.30±36.01 30中醫(yī)組30治療前55.06±37.44治療后44.19±33.07治療后31.10±20.11 IL-2(ng/mL)IL-4(ng/mL)2.93±1.94 11.7±6.49 3.79±2.23**7.13±5.67 2.48±1.49 9.43±5.85 3.58±2.27*19.26±16.57*##3.74±2.52 7.04±5.47 4.06±2.68 15.57±11.88*#

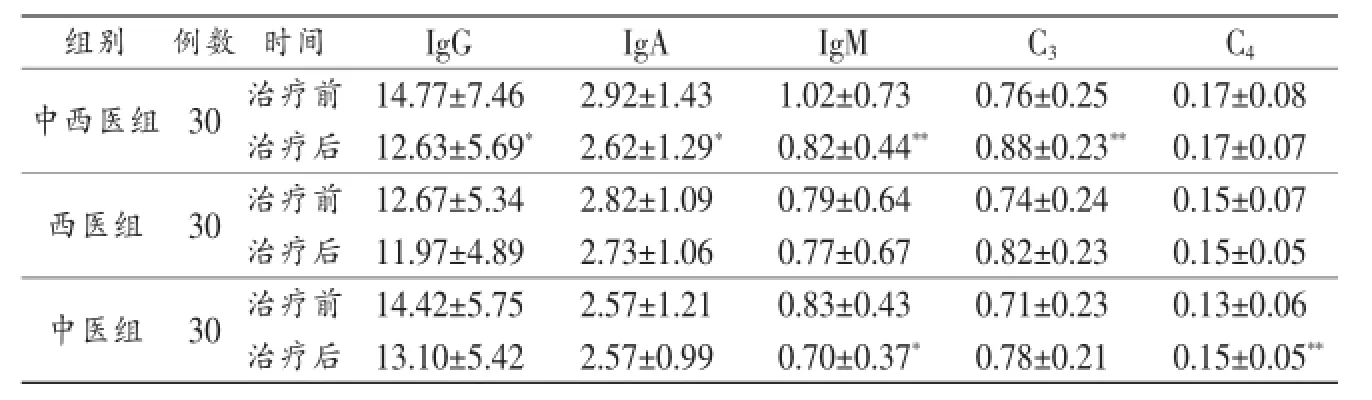

3.4.4 3組免疫球蛋白與補體水平比較見表3。

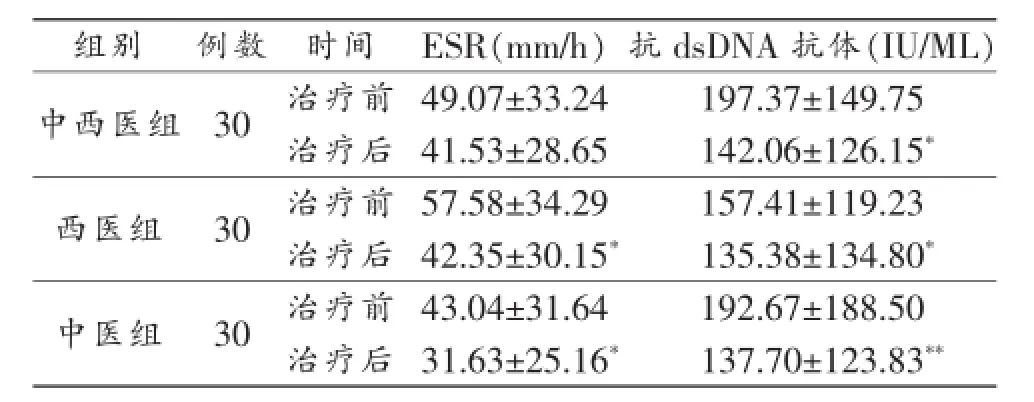

3.4.5 3組抗dsDNA抗體及ESR比較見表4。

表3 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組治療前后免疫球蛋白與補體水平比較(±s)g/L

表3 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組治療前后免疫球蛋白與補體水平比較(±s)g/L

注:與同組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01。

表4 中西醫(yī)組與西醫(yī)組及中醫(yī)組治療前后ESR、抗dsDNA抗體變化比較(±s)

表4 中西醫(yī)組與西醫(yī)組及中醫(yī)組治療前后ESR、抗dsDNA抗體變化比較(±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01。

組別中西醫(yī)組30西醫(yī)組42.35±30.15*135.38±134.80*治療后例數(shù)時間治療前治療后治療前ESR(mm/h)抗dsDNA抗體(IU/ML)49.07±33.24 197.37±149.75 41.53±28.65 142.06±126.15*57.58±34.29 157.41±119.23 30中醫(yī)組30治療前43.04±31.64 192.67±188.50治療后31.63±25.16*137.70±123.83**

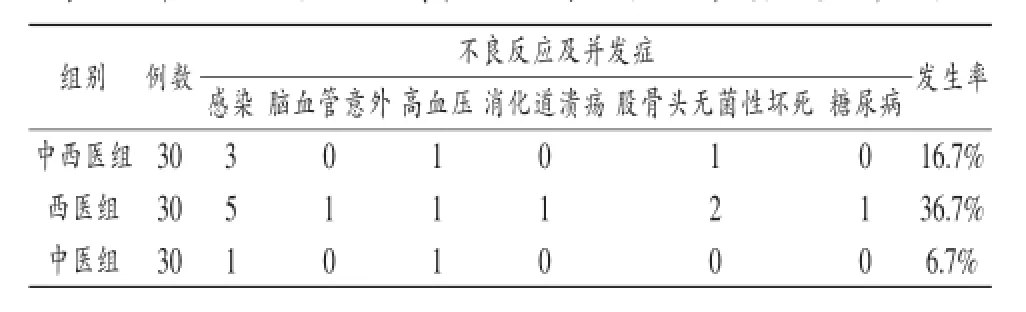

3.4.6 不良反應及并發(fā)癥經(jīng)χ2確切概率法檢驗,西醫(yī)組不良反應及并發(fā)癥發(fā)生率與中醫(yī)組比較有高度顯著性差異(P<0.01),與中西醫(yī)組比較亦有顯著性差異(P<0.05);中醫(yī)組與中西醫(yī)組不良反應及并發(fā)癥發(fā)生率比較亦有顯著性差異(P<0.05)。上述結(jié)果提示西醫(yī)組不良反應發(fā)生率最高,中醫(yī)組最低。詳見表5。

表5 中西醫(yī)組與西醫(yī)組、中醫(yī)組不良反應及并發(fā)癥發(fā)生率比較

4 討論

系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)是由不同病因引起的累及多系統(tǒng)、多器官、臨床表現(xiàn)復雜和病程遷延反復的自身免疫性疾病,其血清中含有以抗核抗體為主的大量不同的自身抗體。調(diào)查表明,近年來世界范圍內(nèi)報道的病例有增多的趨勢,18歲以上女性發(fā)病率高達372/10萬,我國的發(fā)病率為1/1000,以女性多見,尤其是20~40歲的育齡女性[4]。同時,國內(nèi)外研究亦發(fā)現(xiàn)Th1和Th2之間細胞因子的失衡在SLE疾病發(fā)生和發(fā)展中起著關(guān)鍵作用[5]。

通過上述研究,我們發(fā)現(xiàn)中西醫(yī)組、西醫(yī)組、中醫(yī)組經(jīng)相應治療均能不同程度地改善SLEDAI評分及中醫(yī)證候積分,部分改善免疫功能(血清IgM、C3、C4水平及抗dsDNA)與細胞因子(血清IL-2、IL-4、IL-10)水平。其中,尤以中西醫(yī)組療效最佳,其能顯著提高臨床療效,降低系統(tǒng)性紅斑狼瘡疾病活動度,緩解癥情,改善中醫(yī)癥狀及細胞因子水平。

此外,本研究不僅進一步驗證了養(yǎng)陰清熱中藥組方能改善SLE患者癥情與免疫學指標,同時還證實了該中藥組方能改善分別代表Th1細胞的細胞因子IL-2與Th2細胞的細胞因子IL-4、IL-10水平。據(jù)此我們推測,該中藥組方治療SLE的作用機制之一可能是通過改善Th1和Th2之間細胞因子,調(diào)節(jié)Th1/Th2平衡,從而發(fā)揮治療效果。

根據(jù)系統(tǒng)性紅斑狼瘡的發(fā)病特點及臨床表現(xiàn),我院風濕科創(chuàng)始人、上海市名中醫(yī)沈丕安教授診治該病以“虛”立論,大膽創(chuàng)新,反復總結(jié)、篩選出了針對SLE的養(yǎng)陰清熱中藥組方,并取得了初步的成效[6-7]。方中以生地黃為君藥,功專涼血清熱和滋陰補腎,現(xiàn)代藥理研究證實其具有調(diào)節(jié)免疫功能,能明顯提高淋巴細胞DNA和蛋白質(zhì)的合成,對活I(lǐng)L-2的產(chǎn)生有明顯的增強作用,增強低下的細胞免疫功能,保護由于使用了環(huán)磷酰胺和地塞米松而免疫抑制的機體,還能保護腎上腺皮質(zhì)網(wǎng)狀帶的萎縮;黃芩功能清熱解毒,藥理研究證實黃芩具有顯著的免疫抑制作用;川芎功能活血行氣、祛風止痛,藥理研究證實其具有擴血管抗凝血和抗栓塞作用,增加腎臟血流量,抑制機體免疫功能作用;積雪草功能活血消腫、清熱利水,藥理研究表明其具有抗膠原、促進皮膚生長,抑制腎臟纖維化作用,進而改善紅斑皮疹及蛋白尿;貓爪草功能清熱解毒、化痰散結(jié),藥理研究證實其具有改善蛋白尿作用;丹參功能活血祛瘀、養(yǎng)血安神,現(xiàn)代藥理研究證實其具有擴血管、抗肺纖維化、減輕肺動脈高壓、保腎等作用。諸藥有機配伍,共奏養(yǎng)陰清熱、涼血活血之效,體現(xiàn)了中醫(yī)辨證與西醫(yī)辨病相結(jié)合的治療思路。

SLE為系統(tǒng)性疾病,可累及各重要臟器,病情復雜多變,來勢兇險。而中藥起效慢、藥力輕,緩不濟急,限制了中藥在SLE中的治療作用。然西藥治療雖然起效快,療效強,但長期應用易出現(xiàn)毒副作用及合并感染、心腦血管意外、高血壓等致殘、致死的并發(fā)癥,且已成為SLE患者主要的致死原因。本研究發(fā)現(xiàn)中醫(yī)組的不良反應及并發(fā)癥發(fā)生率明顯低于西醫(yī)組及中西醫(yī)組,因此,我們主張中西醫(yī)聯(lián)用,優(yōu)勢互補,增效減毒,發(fā)揮激素免疫抑制的橋梁與中藥調(diào)節(jié)免疫的作用。

[1]栗占國,唐福林,主譯.凱利風濕病學.北京:北京大學醫(yī)學出版社,2011:1342

[2]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行).北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2002

[3]蔣明,AVID YU,林孝義,等.中華風濕病學.北京:華夏出版社,2004:933

[4]武尚文.女性系統(tǒng)性紅斑狼瘡患者血清Th相關(guān)細胞因子水平.中國實用醫(yī)藥,2009,4(2):35

[5]吳元勝,朱華宇,范瑞強,等.從細胞因子網(wǎng)絡(luò)調(diào)控角度研究復方治療SLE分子作用機制的思路探討.遼寧中醫(yī)雜志,2008,35(1):39

[6]沈丕安.紅斑狼瘡的中醫(yī)臨床研究.北京:人民衛(wèi)生出版社,1997:17

[7]沈丕安,蘇曉.現(xiàn)代中醫(yī)免疫病學.北京:人民衛(wèi)生出版社,2003:248

R593.240.5

A

1672-397X(2014)04-0030-03

陳薇薇(1976-),女,醫(yī)學碩士,主治醫(yī)師,主要從事中醫(yī)藥治療風濕免疫性疾病的臨床研究。

蘇曉,doctorsuxiao@sina.com

2013-09-12

編輯:王沁凱岐軒

上海市教育委員會資助項目(09JW 40)