耳后取穴為主電針治療原發性三叉神經痛32例臨床觀察

王紅 陳曉霞

(1.大連醫科大學附屬第一醫院,遼寧大連 116011;2.大連市長春路社區衛生服務中心,遼寧大連 116011)

耳后取穴為主電針治療原發性三叉神經痛32例臨床觀察

王紅1陳曉霞2

(1.大連醫科大學附屬第一醫院,遼寧大連 116011;2.大連市長春路社區衛生服務中心,遼寧大連 116011)

目的:觀察耳后取穴為主電針治療原發性三叉神經痛的臨床療效。方法:將64例原發性三叉神經痛患者隨機分為治療組和對照組各32例,治療組采用耳后取穴為主電針治療,對照組采用常規取穴電針治療。治療3個療程后統計療效。結果:總有效率治療組為93.75%,優于對照組的78.13%。結論:耳后取穴為主電針治療原發性三叉神經痛具有較好療效。

三叉神經痛 電針 耳后取穴

近年來,筆者采用耳后取穴為主電針治療原發性三叉神經痛32例,并與采用常規取穴電針治療的32例作對照,取得較好療效,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料64例均為大連醫科大學附屬第一醫院門診患者,按就診先后順序編號并分組,單號為治療組,雙號為對照組。治療組32例:男性12例,女性20例;年齡最小38歲,最大75歲;病程最短7d,最長8年;發于左側9例,右側23例;發于眼支、上頜支2例,上頜支9例,上頜支、下頜支15例,下頜支6例。對照組32例:男性10例,女性22例;年齡最小41歲,最大77歲;病程最短10d,最長7年;發于左側10例,右側22例;發于眼支1例,眼支、上頜支3例,上頜支7例,上頜支、下頜支13例,下頜支8例。2組患者的性別、年齡、病程、發病部位等無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準全部病例均符合《神經病學》[1]中三叉神經痛的診斷標準。

1.3 納入標準(1)符合上述診斷標準;(2)能積極配合本治療方法并簽署知情同意書。

1.4 排除標準(1)繼發性三叉神經痛者;(2)已經接受其他方法治療,可能影響本項研究者;(3)合并其他疾病引起的血液病變及惡性腫瘤、精神病者;(4)無法完成治療及無法隨訪而資料不全者。

2 治療方法

2.1 治療組以患側耳后取穴為主:風池,腦空,完骨,翳風,頭竅陰,均取扳機點、合谷(對側)。眼支痛加陽白、太陽;上頜支痛加顴髎、迎香;下頜支痛加頰車、夾承漿。以上穴位常規消毒后,用0.30mm×40mm毫針快速針刺,待局部有酸脹、沉緊、麻木感或沿神經走行方向有觸電樣針感后留針,留針期間用華佗牌電針治療儀的2路導線連接耳后穴,另一路導線連接面部穴,低頻連續波型,頻率80~100次/min,使患部有麻木和抽動感,電流強度以患者能夠忍受為度。留針30min,每日1次,10次為1個療程。

2.2 對照組常規取穴:眼支痛取患側攢竹、陽白、頭維、太陽、率谷,上頜支痛取患側四白、顴髎、迎香、人中,下頜支痛取患側頰車、下關、地倉、夾承漿,均取扳機點、合谷(對側)。電針操作及療程同治療組。

2組患者均口服維生素類營養神經藥物,在治療初期個別痛甚者口服止痛解痙類藥3~7d(遞減)。所有患者最多治療3個療程后判斷療效。

3 療效觀察

3.1 療效標準參照衛生部《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]進行療效評定。臨床治愈:疼痛停止,面部感覺等功能正常,隨訪3個月無復發;顯效:疼痛停止后,3個月內復發,但發作頻次較前減少50%以上;有效:疼痛發作頻次較前減少25%~50%;無效:疼痛發作頻次較前減少小于25%。

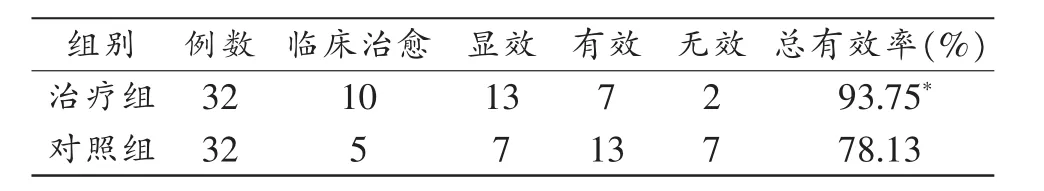

3.2 治療結果2組臨床療效比較見表1。2組之間的差異具有統計學意義,提示治療組療效優于對照組。

表1 治療組、對照組臨床療效比較例

4 討論

三叉神經痛是在面部三叉神經分布區內發生的短暫、反復發作的、陣發性難以忍受的劇痛,是臨床常見病之一。多數學者認為該病主要原因是鄰近血管壓迫三叉神經根所致。原發性三叉神經痛屬中醫學“面痛”范疇。據筆者臨床所見,多為風寒、風熱之邪襲于面部陽明、少陽經脈,筋脈、氣血運行受阻,痹阻不通而致面痛。現代研究表明,在針刺過程中,針刺信號可以到達許多腦區,激發多種中樞遞質的釋放,如5-羥色胺、嗎啡類物質、乙酰膽堿等,這些遞質的釋放都可加強針刺鎮痛效果[3]。另外,針刺穴位能刺激人體神經末梢釋放“內啡肽”類物質以提高痛閾,降低人體對痛覺的敏感性,并調節神經功能[4]。在神經干面部走行處取穴,旨在祛風止痙,活血通絡止痛。

迄今為止,導致原發性三叉神經痛的原因未明,近年多數學者認為機械性壓迫為三叉神經痛的重要原因。Taarnhj報告絕大多數為動脈壓迫,其壓迫的部位多在神經進入腦橋的入口處,因此國內也認為血管壓迫三叉神經根是所謂原發性三叉神經痛的最主要原因[5],故西醫近來開展了三叉神經根顯微血管減壓術治療取得了較滿意的療效,通常于患側乳突后橫切口,于顯微鏡下進入橋小腦角區將責任血管隔離,從而改善癥狀。由于西醫微創手術需要開顱,有一定風險,開顱術后時有并發癥,術后復發率還較高[6],費用也高,患者一般首選保守治療。受此啟發,筆者著重在耳后病變體表部選取相關穴位,如風池、腦空、完骨、翳風、頭竅陰等,電針刺以增強疏經活絡之功效,改善局部的供血狀況,使三叉神經系統的缺血得以改善,受損的神經得以修復,從而發揮鎮痛作用[7]。

本研究中用穴以近取為主,意在活血通絡以改善局部的缺血狀況,修復受損的神經,配合面部取穴,意在祛風止痙、散寒止痛,運用電針以增強止痛、活血之功效,從而使面部氣血調和,達到更好的止痛效果。

本觀察結果顯示,耳后取穴為主電針治療原發性三叉神經痛與常規治法相比,見效快,無副作用,療效持久,且簡便易行,是臨床治療原發性三叉神經痛較為理想的一種方法。早發現,早治療,一般療效好且不易復發。若病程長,病情較重者,只要堅持治療也能減輕病痛,收到好的療效。

[1]楊期東.神經病學.北京:人民衛生出版社,2002:233

[2]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則.北京:中國醫藥科技出版社,1995:204

[3]王彥青.大鼠伏膈核內多巴胺受體與電針鎮痛的關系.中國藥理學報,1997,18(6):490

[4]王友京.垂體腎上腺皮質系統在針刺中的作用研究概況.針刺研究,1988,增(3):24

[5]何家榮,馬云祥.實用神經醫學.天津:天津科技翻譯出版公司,1992:6

[6]王忠誠.神經外科手術學.北京:科學出版社,2000:478

[7]朱博婧.深刺久留針針刺法治療原發性三叉神經痛40例臨床觀察.黑龍江醫藥,2010,23(3):253

R246.6文獻識別碼A

1672-397X(2014)03-0062-02

王紅(1966-),女,本科學歷,主任醫師,從事中西醫結合、針灸治療各種痛癥及神經系統疾病的臨床研究。

2013-11-18

編輯:華由王沁凱

江蘇省農村優秀中醫臨床人才培養資助項目(蘇中醫政[2009]66號)