廣州市兩型社會進程監測綜合評價研究

——基于2000-2010年的追蹤數據

◎ 吳小節 彭韻妍 汪秀瓊 周艷萍

廣州市兩型社會進程監測綜合評價研究

——基于2000-2010年的追蹤數據

◎ 吳小節 彭韻妍 汪秀瓊 周艷萍

本文以廣州市兩型社會發展情況為研究對象,選擇2000-2010年11年間的廣州市縱向追蹤數據為評價對象,以科學性、客觀性、可比性、系統性、層次性和可行性原則建立指標體系,并使用因子分析方法,分別從兩型社會的兩個方面(即資源節約型社會和環境友好型社會)進行了綜合動態監測,研究結果總結如下:在2000-2010年間,廣州市資源節約型社會綜合指數呈現波浪式上升的趨勢;廣州市環境友好型社會綜合指數基本呈現逐年上升的趨勢;廣州市“兩型社會”綜合指數整體上呈現三個階段,一是從2000-2004年,呈現快速上升趨勢、二是從2004-2007年,逐漸穩步下降的趨勢、三是從2007年至今,呈現2007年上升后又快速下降到平緩的穩定趨勢。

兩型社會 資源節約型社會 環境友好型社會 綜合評價 評價體系因子分析

一、引言

改革開放30多年來,由以往的以農業為主、到現在以工業為核心的經濟模式轉移,中國經濟取得了舉世矚目的成就。然而伴隨著經濟高速發展而來的,是環境質量急劇惡化,大氣污染、固體廢棄物、酸雨等一系列的環境問題日益嚴峻,嚴重影響國民生活質量和幸福感的提高,違背科學發展觀的戰略宗旨和目標。2013年召開的十八屆三中全會,審議通過的《關于全面深化改革若干重大問題的決定》中,也明確指出,現在處于約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢,必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,緊緊圍繞建設美麗中國深化生態文明體制改革、加快建立生態文明制度。

十六屆五中全會首次提出要建立“兩型社會”,把建立“兩型社會”定位基本國策來貫徹執行。廣州市作為我國改革開放的先行地區,同樣面臨著建設“兩型社會”的戰略任務。在2008年12月17日,國務院常務會議審議并原則通過的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》中明確指出,著力構建現代產業體系,加快發展方式轉變,率先建立資源節約型和環境友好型社會,是推動廣州實現社會現代化的重要舉措和戰略目標。在此背景下,加強“兩型社會”的研究,顯得非常緊迫而重要。

目前國內外關于“兩型社會”的研究主要集中于兩型社會的內涵和本質[1-2]、消費方式變革[3-4]、新型工業化關系[5-7]、產業結構調整[8,9]以及環境保護關系[10,11]等五個方面上,這些研究比較分散、比較宏觀,很多還停留在問題的表面,沒有深入地研究兩型社會的內涵、本質和特征。這就使得現有的研究大都停留在社會呼吁層面上,而兩型社會到底該怎樣走?其城市化戰略和工業化戰略究竟怎樣實施?消費方式變革與傳統消費方式有什么樣的不同?如果說兩型社會是一種產業結構升級和經濟增長方式的轉變,那么產業結構調整方向是什么?該布局什么樣的兩型產業?出臺什么樣的環境政策?等等,這一系列的問題都亟需學界、行業和政府部門同心協力來商討和研究。這些問題的科學解決,一個重要的前提是要對“兩型社會”發展狀況作出科學的評價。因而需要提出合理的評價指標體系,才能準確衡量一個社會是不是“兩型社會”或者“兩型社會”建設的進展情況,這樣才有助于相關的決策部門克服決策缺少依據、執行缺乏方向、考核無標準的實踐問題。基于此,本文嘗試建立一套“兩型社會”綜合評價指標體系,并對廣州市2000-2010年11年間的“兩型社會”發展趨勢進行動態監測,分別作出相應的“資源節約型”、“環境友好型”以及“兩型”社會的進程綜合評價,劃分成幾個不同的發展階段,以期為實用層面兩型社會建設提供實證支持和決策參考以及對日后兩型社會的相關研究提供基礎,并提出廣州市“兩型社會”發展的政策建議。

二、評價指標體系、數據來源與研究方法

關于兩型社會的定義,目前學術界尚未有統一和公認的定義。本文采納簡新華和葉林(2009)[1]的定義,認為資源節約型社會就是人們合理開發利用和切實保護各種資源,提高資源開發利用效率,維持生態平衡,以盡可能少的資源消耗獲得最大的經濟效益、社會效益和生態效益的社會,也就是人與資源和諧的社會,即人類節約高效開發利用保護資源、資源能夠支撐人類社會經濟可持續發展的社會;環境友好型社會是人們在生產和生活的各種活動中盡量減少廢物排放,有效防止環境污染,不斷保護和優化自然生態環境的社會,也就是人與環境和諧的社會,即人類保護改善優化環境、環境能夠支撐人類社會經濟可持續發展的社會。

(一)構建原則

兩型社會建設,本質上是要解決經濟發展中的資源消耗和環境污染問題,實現社會的可持續發展。在建立綜合評價指標體系時,必須遵守科學性、客觀性、可比性、系統性、層次性和可行性原則,全面準確地衡量經濟與社會發展中的兩型社會水平。

(二)評價指標的選擇

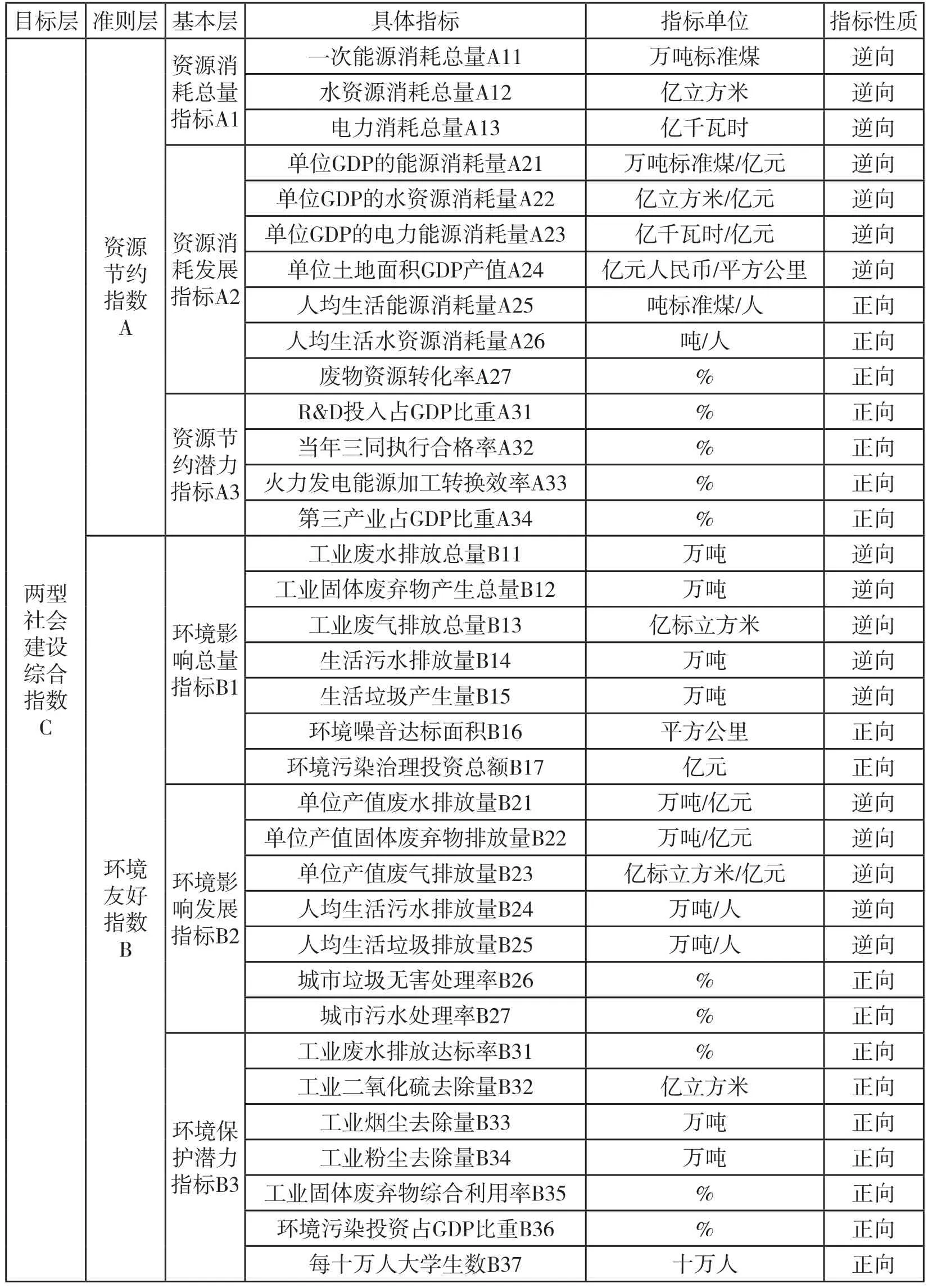

由于兩型社會的綜合性和復雜性,它涉及到經濟社會發展的生產、消費、人口、資源、環境等各個方面,不同國家、不同地區的各種參數差異大,而且對同一問題采用不同的研究方法、研究模型往往會得出完全不同的結果,本文借鑒已有的綜合評價指標體系[1,12],遵循評價指標體系構建原則,從當前我國經濟發展過程中的資源節約和環境保護兩方面構建兩型社會綜合評價指標體系,包括影響區域資源消耗總量、資源消耗發展、資源節約潛力等資源節約,以及環境影響總量、環境影響發展和環境保護潛力等6個子系統(表1),各子系統之間相互聯系又有區別,力求全面準確地反映省市區域的兩型社會的綜合水平。

(三)數據來源與同向化處理

本文以廣州市為研究對象,選擇2000-2010年11年間的廣州市縱向追蹤數據為評價對象,對廣州市“兩型社會”發展趨勢進行分析。綜合評價數據資料,來自于2000-2011年的《廣州市統計年鑒》、2000-2011年《廣東省統計年鑒》、2011年《中國城市競爭力年鑒》、2011年《中國城市能源統計年鑒》以及2000-2011年的《廣東城市調查統計年鑒》等。

應當指出,由于各指標的正負取向均有差異,在數據分析之前,需要對數據做同向化處理,即指標越大或越小越好。本文選取的指標中,與資源節約和環境保護潛力相關的指標具有正向性,即越大越好,資源和環境總量和發展指標具有負向性,即越小越好,所以必須對這類數據進行反向化處理,使評價指標具有同向性。公式(1)、(2)分別是正向指標計算公式和反向指標計算公式:

(四)評價方法

本文采用因子分析和層層因子分析的方法,對廣州市在2000-2010年的兩型社會水平進行的綜合評價。所謂層層因子分析是指先對每一個大指標下的子指標進行因子分析,算出大指標的數值,然后再對所有大指標進行因子分析,得出總的綜合水平,最后對各個樣本進行排名。因子分析和層層因子分析使用SPSS17.0軟件進行。

(五)評價過程

選取廣州市在2000-2010年的縱向追蹤數據相關指標進行綜合評價。為了避免指標間的信息重疊,采用因子分析法可將35個具體指標轉化為相互獨立且又包含原

指標體系大部分信息的綜合指標,并得出六個分指標的因子綜合得分;并采用層層因子分析法將六個分指標對資源節約型社會、環境友好型社會和兩型社會進行評價,得出因子綜合得分;并以此因子綜合得分作為指標對廣州市兩型社會進程的趨勢描述。

表1 兩型社會綜合評價指標體系

三、結果分析

(一)因子分析

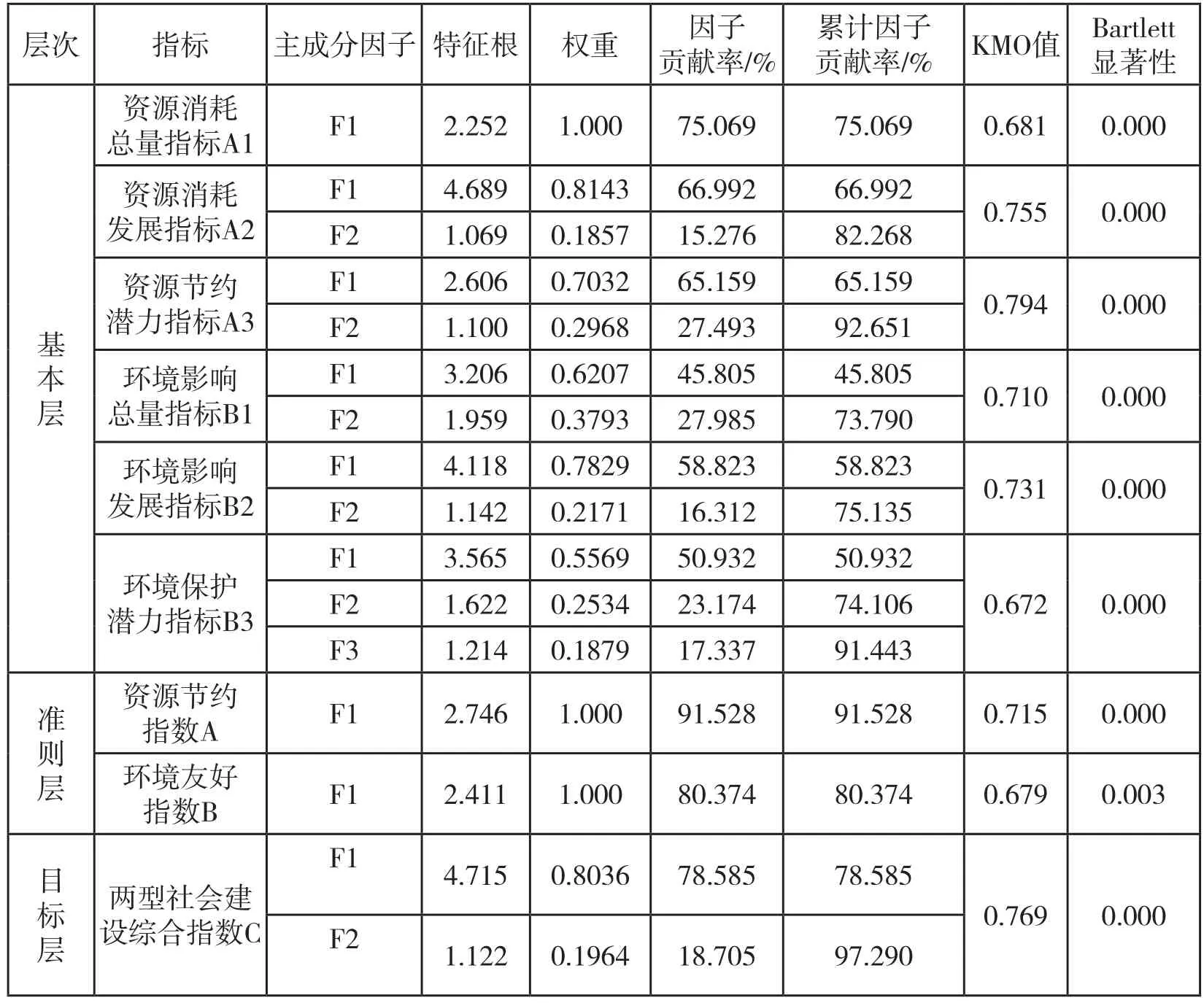

運用SPSS17.0軟件對指標數據進行標準化處理后,以35個具體指標對6個子系統分別進行因子分析,按照特征根大于1的原則選取主成分因子數;然后以6個子系統對準則層指標(資源節約指數、環境友好指數)和目標層指標(兩型社會建設綜合指數)分別再次進行因子分析,也按照特征根大于1的原則選取主成分因子數。所選取的多個指標的主成分因子個數、特征根值、權重值、因子貢獻率、累計因子貢獻率、KMO檢驗值及Bartlett球形檢驗的顯著性P值。

從表2中可以發現,根據特征根大于1的原則提取主成分因子,KMO檢驗值為0.672-0.794,并且它們的Bartlett球形檢驗的顯著性P值最大值僅為0.003(<0.005),適合進行因子分析。①總方差解釋均大于70%,說明它們能較好地提取原指標體系所反映的信息。

表2 綜合評價系統的因子分析指標

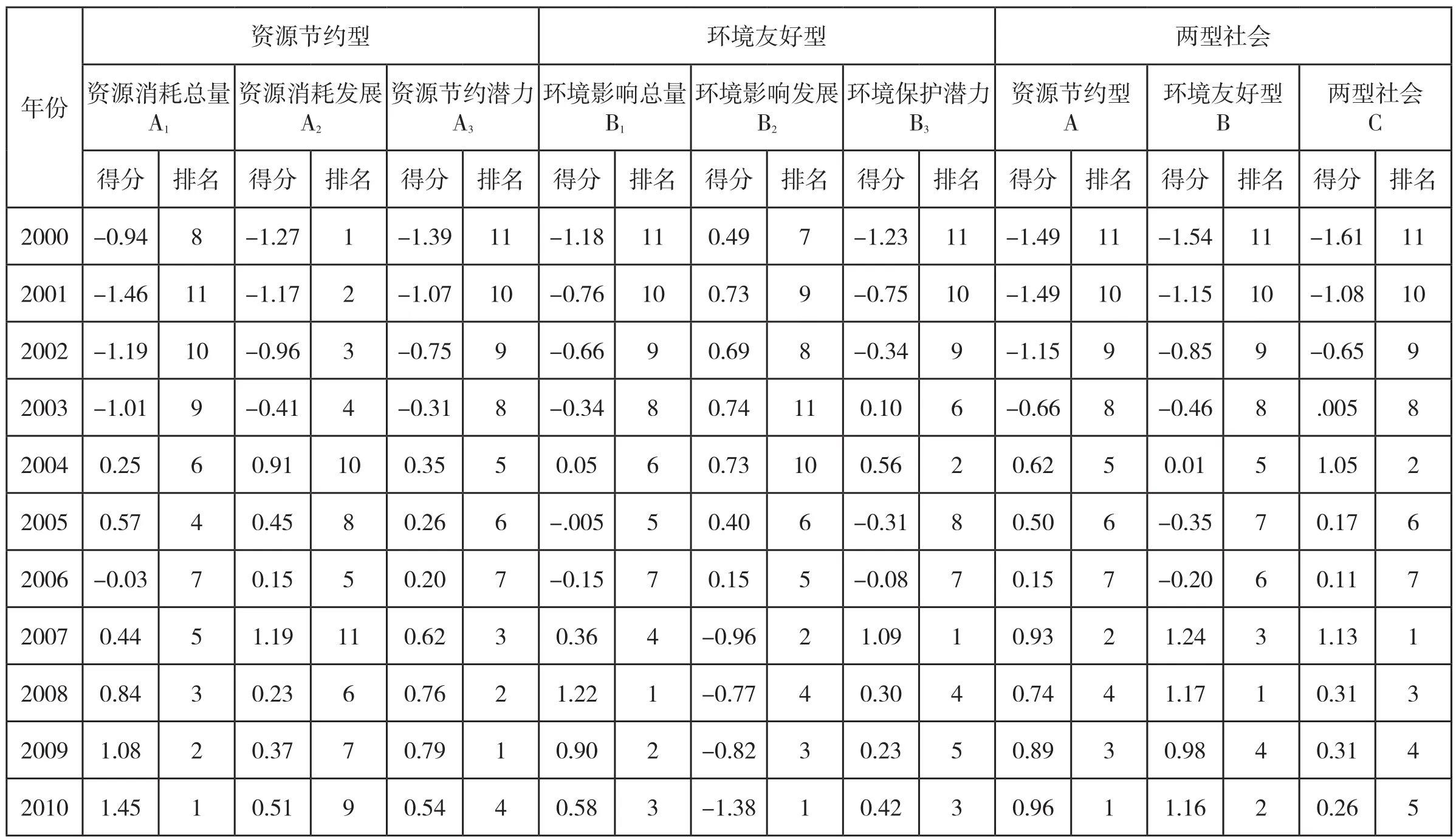

表3 廣州市2000-2010年兩型社會的綜合得分及排名

因子分析后,得到廣州市2000-2010年兩型社會綜合評價樣本的綜合得分及排名。

(二)趨勢分析

根據表3的計算結果,廣州市2000-2010年間的資源節約型社會、環境友好型與兩型社會綜合指標的發展趨勢,如下圖所示。

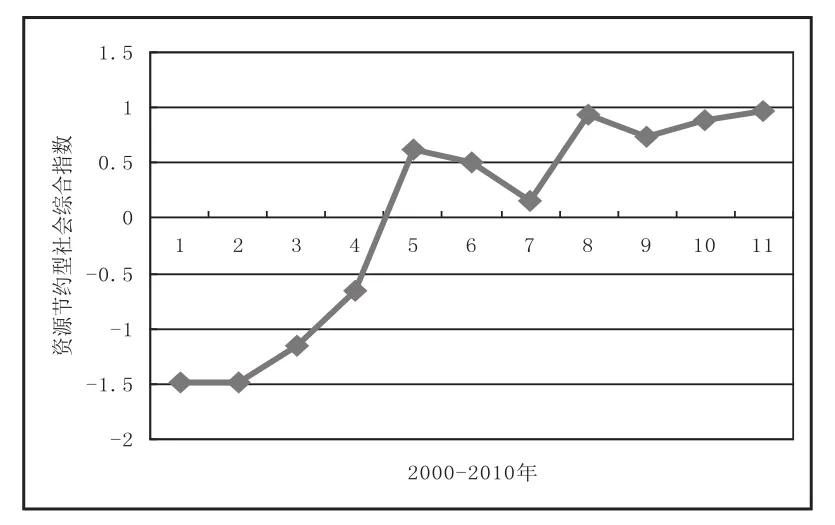

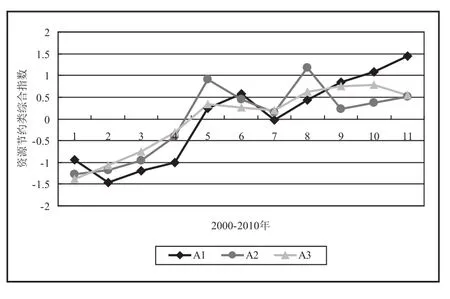

1.廣州市2000-2010年間的資源節約型社會綜合指標的發展趨勢

從圖1可以發現,廣州市在2000-2010年間,資源節約型社會綜合指數呈現逐漸波浪式上升的趨勢,這說明隨著廣州市經濟的發展,廣州市的資源使用效率和節約程度總體上均有所提高;但在2008年后,這種資源節約程度日趨變緩,進一步得到改善的趨勢變弱。

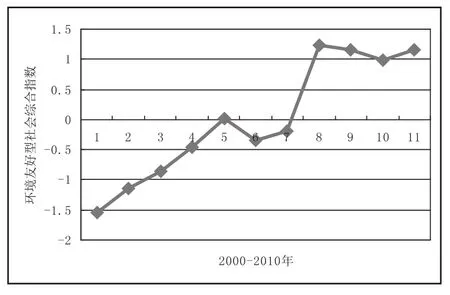

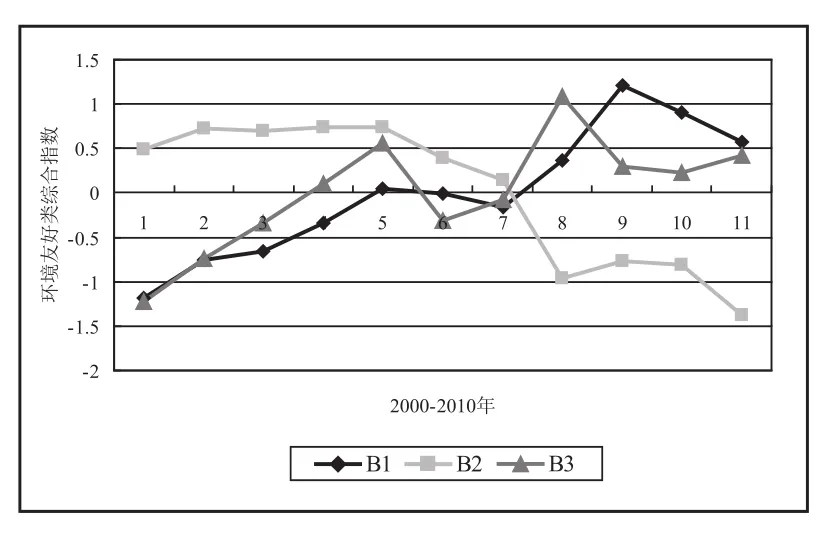

2.廣州市2000-2010年間的環境友好型社會綜合指標的發展趨勢

從圖2可以發現,廣州市在2000-2010年間,環境友好型社會綜合指數基本呈現逐漸上升的趨勢,并在2007年有一個較大的飛躍,達到一個更高的水平。這說明隨著廣州市經濟的發展,廣州市的環境保護水平和環境條件均有較大提高;但在2007年后,這種環境友好程度有了少量下降,但在2009年后又開始改善。

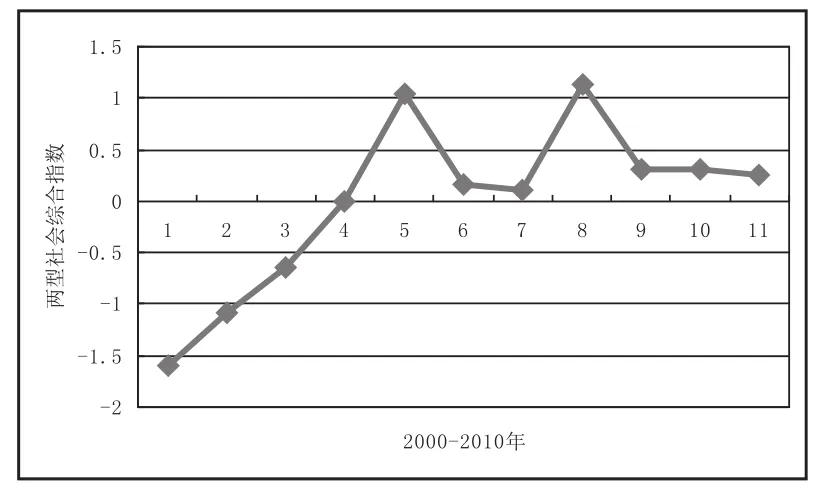

3.廣州市2000-2010年間的兩型社會綜合指標的發展趨勢

圖1 廣州市2000-2010年資源節約型社會綜合指標的發展趨勢

圖2 廣州市2000-2010年環境友好型社會綜合指標的發展趨勢

圖3 廣州市2000-2010年兩型社會綜合指標的發展趨勢

從圖3可以發現,廣州市在2000-2010年間,兩型社會綜合指數整體上呈現三個階段:一是從2000-2004年,呈現快速上升趨勢;二是從2004-2007年,逐漸穩步下降的趨勢;三是從2007至今,呈現2007年上升后又快速下降到平緩的穩定趨勢,這說明隨著廣州市經濟的發展,廣州市的資源利用的節約和環境友好狀況呈現波浪式發展過程,時好又時壞。

(三)討論與結論

1.為了進一步分析造成資源節約型、環境友好型和兩型社會發展趨勢所產生的可能原因,下面從資源消耗總量、資源消耗發展、資源節約潛力(圖4),以及環境影響總量、環境影響發展和環境保護潛力(圖5)等六個方面的變化趨勢來對這些現象進行剖析和討論。

圖4 廣州市2000-2010年資源節約型社會綜合指標的發展趨勢

圖5 廣州市2000-2010年環境友好型社會綜合指標的發展趨勢

(1)資源節約型社會的綜合發展趨勢的討論

從圖4可以發現,廣州市2000-2010年間資源節約類各分量指標的變化趨勢:首先,在能源消耗總量方面,除了2001年和2006年兩年外,廣州的能源消耗總量基本呈現逐漸上升的趨勢,這一點與廣州市GDP發展水平相一致。這說明隨著廣州市經濟的發展,廣州市所需要的資源消耗總量也越來越大,說明廣州需要在集約化發展方面仍存在一定的提升空間;其次,在資源消耗發展方面,資源消耗發展綜合指數早期(即2000-2005年間)呈現逐漸上升趨勢,而后出現波浪式上升與下降趨勢,但到2008年后又開始呈現上升趨勢,這說明隨著廣州經濟的發展,廣州的資源消耗節約程度的未來發展在逐漸起伏波動,但在2008年后,這種好形勢開始出現惡化趨勢,這意味著廣州在產業結構調整和技術創新方面仍需進一步優化和提高;最后,在資源節約潛力方面,相應綜合指數呈現波浪式上升趨勢,這表明隨著廣州經濟的發展,廣州的資源消耗節約程度總體上處于逐漸改善的趨勢,但到2010年后又開始呈現下降趨勢,這種資源消耗節約程度開始出現明顯的惡化趨勢,其原因可能是產業結構調整和技術創新方面的不足。

(2)環境友好型社會的綜合發展趨勢的討論

從圖5可以發現,廣州市2000-2010年間環境友好類各分量指標的變化趨勢:首先,在環境影響總量方面,廣州市在2000-2008年間,環境影響總量的綜合指數呈現逐漸上升的趨勢;而在2008年以后至今,環境影響總量的綜合指數呈現逐漸下降的趨勢。這表明,從環境影響總量上看,隨著廣東省GDP的提高,廣東省環境狀況在逐年惡化;與之相比的是,在2008年實施“珠三角發展綱要”以后,環境狀況在逐漸好轉,這可能與“騰籠換鳥”經濟轉型的發展戰略導向相關;其次,在環境影響發展方面,廣州市在2000-2010年間,環境影響發展綜合指數呈現逐漸下降趨勢,這說明隨著廣州經濟的發展,廣州市環境影響發展指標的未來發展趨勢在逐漸改善,這同樣與廣東省提倡的“騰籠換鳥”經濟轉型的發展戰略導向相關;最后,在環境保護潛力方面,廣州市在2000-2010年間,環境保護潛力綜合指數總體上呈現逐漸波浪式上升趨勢,這說明隨著廣州經濟的發展,廣州的環境保護潛力在逐年增強,但近年來潛力增長趨勢較為緩慢,其原因可能是產業結構調整和環保投入等方面的不足。

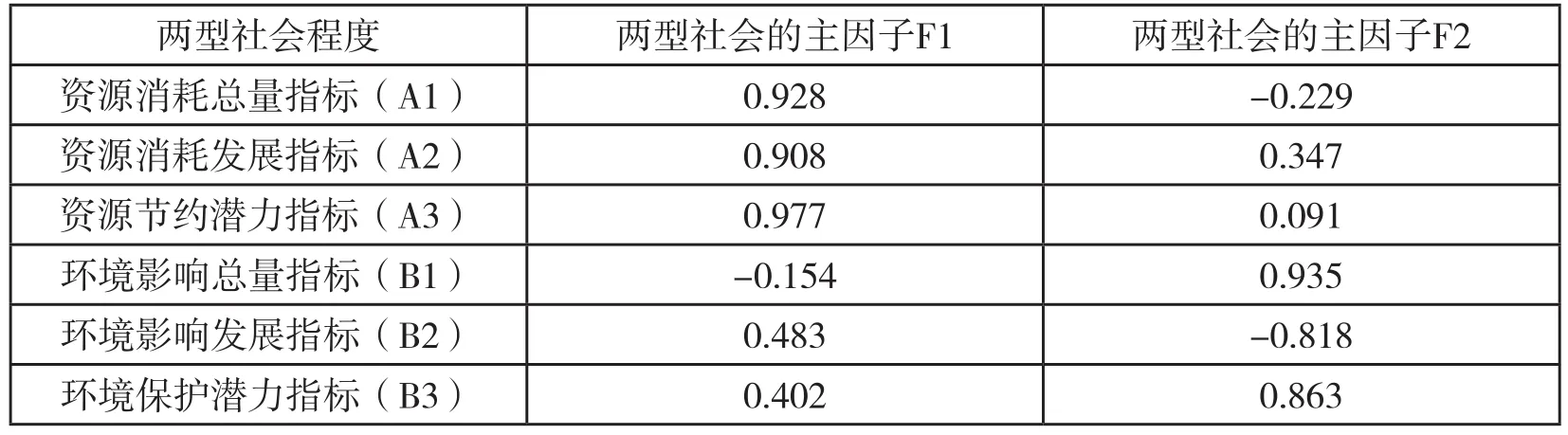

(3)兩型社會的綜合發展趨勢的討論

表4反映評價對象的“兩型社會”狀況有兩個主因子。根據各項指標對主因子的貢獻率,對“兩型社會”狀況的主因子1影響較大的有資源消耗總量指標(A1)、資源消耗發展指標(A2)、資源節約潛力指標(A3),可以將其命名為“資源節約型”因子;對“兩型社會”狀況的主因子2影響較大的有環境影響總量指標(B1)、環境影響發展指標(B2)、環境保護潛力指標(B3),可以將其命名為“環境友好型”因子。應當指出,上述六個指標,提取的兩個公因子,剛好就是我們所提出的“兩型社會”指標體系的二級指標相對應,這也從另一個側面佐證了本文所提出的“兩型社會”指標體系及指標選取的合理性,這也說明了該指標體系具有一定科學性和完備性。

可以推定2000-2010年間廣州兩型社會發展趨勢的原因主要包括:第一,隨著廣州經濟的不斷發展而引起的資源消耗和環境影響的增加,盡管其資源使用效率在提高,但近年來的資源集約化利用效率仍有待進一步增強;第二,在資源使用和環境保護程度方面,盡管受到“騰籠換鳥”政策的良好推動,但產業結構和科技投入與產出效率方面在近年來并未得到顯著提高。

表4 兩型社會主成分因子及其指標貢獻率

2.盡管本文為我們客觀評價兩型社會及其發展趨勢是提供了一種思路并具有一定的可操作性,但在選擇具體指標時,大多是建立在數據的可獲得性和以往的研究文獻基礎上,仍存在一定的主觀性。

3.本文綜合評價方法是主成分因子分析法,盡管因子分析法是一個可以克服權重設定主觀性,并較好操作的統計分析方法,但所選用的統計分析方法也可以是多種多樣的,還可以是諸如物元法、模糊評價法、神經網絡法和層次分析法等,不同的分析方法勢必會有不同的優點和不足之處,這需要后續學者做進一步探索。另外,從評價對象上看,本文選用的是廣州市這一單一評價對象,缺乏與其他城市進行比較分析,未來的研究可以進一步深化。

注釋:

①KMO和Bartlett球形檢驗是用于因子分析的適用性檢驗的。KMO檢驗變量間的偏相關是否較小,Bartlett球形檢驗是判斷相關系數矩陣是否是單位矩陣。一般認為,若KMO的統計值為0.7~1.0則表明進行因子分析較好,若小于0.5,則表明不適合進行因子分析(吳明隆,2010);而若KMO的統計值在0.5~0.7之間,并且Bartlett球形檢驗顯著的情況下,說明仍可以進行因子分析。

[1]簡新華,葉林.論中國的“兩型社會”建設[J].學術月刊,2009,4(3):65-71.

[2]葉文忠.長株潭城市群兩型社會的內涵和特征研究[J].湖南科技大學學報,2010,13(6):85-89.

[3]尹向東,劉敏.以擴大綠色消費需求推進湖南兩型社會縱深發展[J].湖南社會科學,2011(3):114-117.

[4]海鳴.兩型社會消費引導作用和性質的探討[J].福建論壇,2012(2):40-43.

[5]金碚.科學發展觀與經濟增長方式轉變[J].中國工業經濟,2006(5):1-4.

[6]金碚.中國工業化的資源路線與資源供求[J].中國工業經濟,2008(2):1-6.

[7]陳志平.“兩型社會”建設中湖南新型工業化發展探討[J].湖南社會科學,2010(4):108-111.

[8]熊鷹,韓曉夢.“兩型社會”建設試驗區產業結構的節能潛力分析:以株洲市為例[J].中國人口·資源與環境,2012,22(11):222-227.

[9]楊潔,劉運材.促進“兩型”試驗區產業結構升級的能源價格改革研究:以長株潭為例[J].湖南社會科學,2012(6):141-143.

[10]鄧秀華.兩型社會建設下的我國農村生態環境保護[J].湖湘三農論壇,2011:92-96

[11]呂軍,尹偉鋒,侯俊東.兩型社會建設試點區農村生態環境變遷規律研究[J].中國人口·資源與環境,2012,22(10):55-62.

[12]《兩型社會建設指標體系研究》課題組.“兩型社會”綜合指標體系研究[J].財經理論與實踐,2009,30(159):114-117.

Evaluation System and Empirical Research of the Dual-oriented Society Process:Based on the Data of Guangzhou from 2000 to 2010

Wu Xiaojie,Peng Yunyan,Wang Xiuqiong,Zhou Yanping

This paper studies the development situation of dual-oriented society process in Guangzhou from 2000 to 2010.This indicator system is established on principles including scientificity,objectivity,comparability,systematicness,hierarchy and feasibility.The paper uses factor analysis from two aspects,i.e.,resource-conserving society and environment-friendly society,and obtains the following three results:first,the development level of resource-conserving society increased in a ripple manner; second,the development level of environment-friendly society increased year by year; third,the development level of dual-oriented society increased quickly before decreased sharply and became steady thereafter.

dual-oriented society; resource-conserving society; environment-friendly society; comprehensive evaluation; evaluation system; factor analysis

F127

10.3969/j.issn.1674-7178.2014.02.018

吳小節,廣東工業大學管理學院副教授,碩士生導師,博士,研究方向為區域經濟與資源環境評價。彭韻妍,廣東工業大學管理學院碩士研究生,研究方向為區域經濟與資源環境評價。汪秀瓊,華南理工大學經濟與貿易學院講師,博士,研究方向為區域經濟與資源環境評價。周艷萍,川慶鉆探工程有限公司長慶鉆井總公司經濟師,研究方向為能源經濟。

(責任編輯:陳丁力)

國家自然科學基金(71102052);教育部人文社會科學基金(09YJCZH018,10YJC630089);廣東省哲學社會科學基金(09O-17);廣東省自然科學基金項目(S2013040015292);廣州市哲學社會科學基金(12QN07);廣東省教育廳人文社科項目(2012WYM_0010,2013WYXM0032);中央高校基本科研業務費專項資金項目(X2jmD2143320)。