寬條帶充填全柱開采地表移動變形特征研究*

劉鵬亮

(天地科技股份有限公司,北京市朝陽區,100013)

條帶開采、充填開采和全柱開采作為傳統的減沉開采技術,一定程度上緩解了 “三下”壓煤問題,但由于存在回收率低、效率低、成本較高、實施難度大等缺點,與現有的資源節約、高產高效的要求相距甚遠,使其推廣應用的范圍受限。寬條帶充填全柱開采技術借助寬條帶開采理念,采用冒落區充填方法,利用全柱開采優勢,將地表移動變形過程分解為兩個階段,通過對不同階段變形值的控制,減小對地面的采動影響,實現 “三下”壓煤高回收率、低成本和高產高效開采。本文分析了寬條帶開采和冒落區充填在寬條帶充填全柱開采巖層移動控制中的作用,并示例對寬條帶充填全柱開采地表移動變形特征進行了研究。

1 寬條帶充填全柱開采技術簡介

全柱開采是在地表建 (構)筑物保護煤柱范圍內,進行多個工作面大面積同時開采,通過控制開采厚度和動態變形 (動態變形一般為靜態最大變形的50%~70%),以最大限度地減少開采對被保護建 (構)筑物的有害影響。但全柱開采的工作面開采寬度一般都很大,又要求多個工作面勻速、同步開采,對生產管理要求很高。

寬條帶充填全柱開采利用寬條帶開采技術將全柱開采分為寬條帶開采和全柱開采兩個階段,并在第一階段寬條帶開采結束后,對采空區冒落矸石帶進行注漿充填,而在第二階段全柱開采期間,利用充填體條帶支撐上覆巖層,減少采動沉降,控制地表移動變形,達到保護地面建筑物的目的。寬條帶充填全柱開采的步驟如圖1所示。

圖1 寬條帶充填全柱開采的步驟

相比全柱開采,寬條帶充填全柱開采減少了全柱開采工作面的個數,降低了實施難度,而寬條帶開采對第一階段地表移動變形的合理控制程度和冒落區充填的良好效果是保證第二階段全柱開采成功實施的關鍵,因此,必須對第一階段寬條帶開采和冒落區充填在地表移動變形控制中的作用進行分析。

1.1 寬條帶開采

寬條帶開采是相對常規條帶開采而言的,其寬度突破了常規條帶寬度1/5~1/10采深的限制,最大開采寬度達到1/3 采深,條帶開采寬度增加了0.5~1倍,最大采寬達到140 m,從而提高了條帶開采的生產效率。與常規條帶開采以地表為統一下沉盆地為原則不同,寬條帶的設計理念是在保證地表變形不超出設計要求的前提下,允許地表為非統一的下沉盆地 (盆地中部存在有一定的變形)。如,在水平煤層采厚2.0m、采深400m、采出率60%條件下,對常規條帶開采和寬條帶開采地表移動變形特征進行對比。常規條帶開采采留寬度分別為72 m 和48 m,寬條帶開采采留寬度分別為120m 和80m,根據采寬采深比與下沉系數的關系,兩者下沉系數分別取0.38和0.20 (其他預計參數取相同值)。圖2所示為下沉與水平變形對比曲線,可以看出,盡管寬條帶開采下沉盆地為非均一下沉盆地,但其最大下沉為188mm,最大水平變形為0.92mm/m,與常規條帶開采的最大下沉398mm、最大水平變形1.08mm/m 相比,地表移動變形值減小。可以看出,這一思想充分利用了下沉盆地范圍,使地表變形分散,從而實現在提高條帶開采寬度條件下控制變形的目的。

圖2 寬條帶和常規條帶開采下沉與水平變形對比曲線圖

1.2 冒落區充填

冒落區充填技術是指在采空區冒落矸石之間的空隙未被壓實之前及時注入漿液予以充填,充填漿液與冒落矸石膠結后,形成充填體條帶,共同支撐上覆巖層。充填漿液骨料一般為矸石、黃土、粉煤灰等,為保證漿液在冒落矸石空隙中的流動性,應嚴格控制骨料粒徑,一般不超過5mm。根據充填量的大小及現場狀況,料漿攪拌制備可選擇在地面或井下進行。充填工藝為平行于工作面上下巷道布置充填專用巷,滯后工作面一定距離,在充填專用巷內向采空區斜上方施工鉆孔并放入充填管路,鉆孔末端應位于冒落帶頂端,通過管路對已冒落但尚未壓實的矸石堆體進行充填,如圖3所示。充填體強度和充填率是影響冒落區充填體壓實特性和壓縮下沉量的主要因素。充填體強度可通過選擇優良性能的骨料及添加膠結劑來實現。提高充填率的措施有:及時充填,減少充填前冒落矸石壓實程度;調整材料配比,提高漿液流動性,擴大充填范圍;增加充填泵的壓力,提高漿液在矸石空隙的流動速度和密實度等。

圖3 冒落區充填示意圖

2 寬條帶充填全柱開采地表移動變形特征

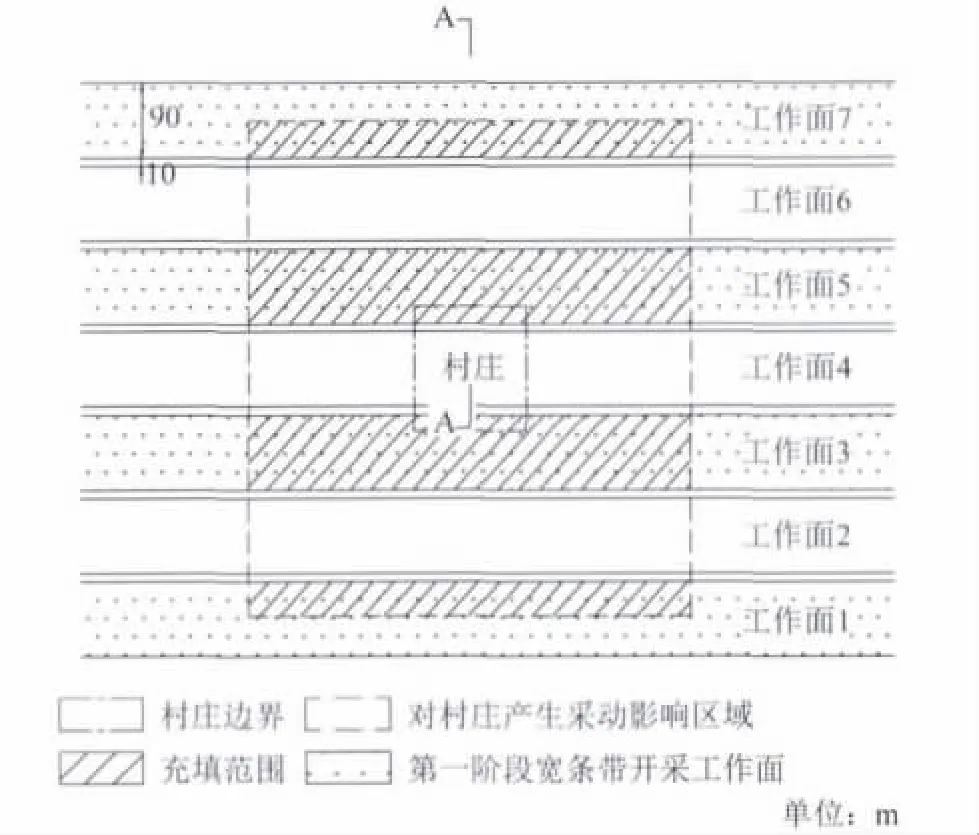

開采區域為村莊下方含煤地層。圖4為寬條帶充填全柱開采工作面布置示意圖,對寬條帶充填全柱開采地表移動變形特征進行分析說明。煤層為近水平,采厚3.2m,埋深410m,其中松散層厚度40m,基巖厚度370m,地面村莊按正方形考慮,邊長150m。

圖4 工作面布置示意圖

2.1 常規垮落法開采效果

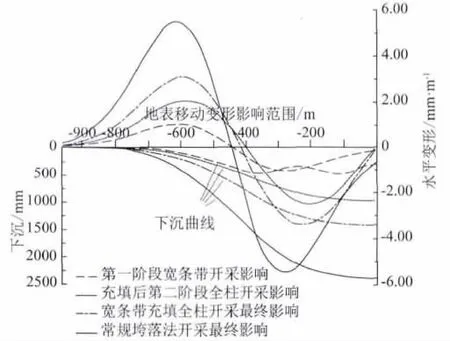

首先按照工作面寬度90m、區段煤柱10m 布置常規垮落法開采工作面,共7個。采用概率積分法對這些工作面按順序開采后地表移動變形進行了預計。按照覆巖為中硬條件并參照類似條件下實測數據取得預計參數見表1,開采后地表移動變形結果及A-A 剖面區域下沉與水平變形曲線分別見表2和圖5,最大下沉值為2340mm,水平變形最大值為5.54 mm/m。根據 《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》判斷,對地面村莊造成的損害為Ⅲ級。

2.2 寬條帶充填全柱開采效果

對相同寬度工作面條件下寬條帶充填全柱開采的地表移動變形特征進行分析 (工作面寬度90m,已超過煤層埋深的1/4)。

第一階段寬條帶開采工作面為圖4中所示工作面1、3、5和7。采動影響預計參數見表1,地表移動變形結果及A-A 剖面曲線 (見圖4)分別見表2和圖5。從圖5可以看出,下沉盆地呈輕微波浪形,最大下沉值為480mm,約為常規垮落法開采的20%;最大水平變形為1.12mm/m,地面村莊位置處水平變形為1.09 mm/m,受到的采動影響損害在Ⅰ級范圍之內。

表1 寬條帶充填全柱開采和常規垮落法開采地表移動變形預計參數

表2 寬條帶充填全柱開采和常規垮落法開采村莊位置的地表移動變形

對冒落區實施注漿充填是在第一階段寬條帶開采結束后進行的充填專用巷距工作面10 m,每隔20~40m 設置充填點進行充填。由于對地面村莊造成影響的開采工作面范圍有限,假定如圖4中虛線框所示,則充填區域如圖中陰影部分所示,占對村莊產生采動影響區域的45%左右。充填體支撐效果與充填體強度和充填率成正比,而冒落區內充填空間分布錯綜復雜,較難掌握,因此限制了充入漿液的性質 (骨料大小、濃度等)和擴散范圍。根據有關現場實測,充填體單軸抗壓強度一般為1.2~2.0 MPa,充填率為40%~60%。

第二階段全柱開采在第一階段寬條帶冒落區充填結束后進行,包括工作面2、4、6。對全柱開采地表移動變形進行預計,考慮到冒落區充填起到的減小地表沉降作用,其充填體強度和充填率分別按1.5 MPa和50%計算,預計參數如表1所示,地表移動變形結果及A-A 剖面曲線分別見表2和圖5。可以看出,第二階段全柱開采最大下沉為1000 mm,最大水平變形為2.12mm/m,考慮到村莊只承受動態變形影響,第二階段實際影響變形最大僅為1.42mm/m,相當于全部垮落法開采地表最大水平變形的26%。

圖5 各階段及最終下沉與水平變形曲線圖

寬條帶充填全柱開采最終最大下沉為1480mm,最大水平變形為3.08 mm/m,村莊位置水平變形為0.31mm/m。

可以看出,在本例所述條件下,實施寬條帶充填全柱開采,通過將地表變形分為兩個階段以及冒落區充填體的支撐,與相同工作面寬度和布置條件下的全部垮落法開采相比,其最大下沉1480 mm為后者2340 mm 的63%;其最大水平變形1.42mm/m (動態變形)為后者5.54 mm/m 的26%,使地面村莊建筑物受采動影響破壞等級由Ⅲ級降為Ⅰ級以內,實現了減小采動影響的目的。

3 結論

(1)寬條帶充填全柱開采利用寬條帶開采技術將全柱開采分解為寬條帶開采和全柱開采兩個階段,并在第一階段寬條帶開采結束后,對采空區冒落矸石帶進行注漿充填,而在第二階段全柱開采期間,利用充填體條帶支撐上覆巖層,減少采動沉降,控制地表移動變形,達到保護地面建筑物的目的。

(2)示例對寬條帶充填全柱開采地表移動變形特征進行了研究。第一階段下沉盆地呈輕微波浪形,最大下沉值約為常規垮落法開采的20%;最大水平變形對地面村莊的影響在Ⅰ級范圍之內。第二階段結束后,最終最大下沉值為常規垮落法的63%;考慮到村莊只承受動態變形影響,第二階段實際影響變形最大值為全部垮落法開采地表最大變形值的26%。

[1] 吳吟.中國煤礦充填開采技術的成效與發展方向[J].中國煤炭,2012 (6)

[2] 龐立新.綜采工作面煤矸石充填開采技術研究與實踐 [J].中國煤炭,2012 (6)

[3] 劉福廣,張國玉,安伯超等.粉煤灰高水固化充填技術的研究與實踐 [J].中國煤炭,2012 (12)

[4] 張華興,李效剛,劉德民.利用寬條帶實現全柱開采的方法 [J].煤礦開采,2002 (2)

[5] 張華興.寬條帶充填全柱采煤新方法 [A].北京開采所研究生論文集 [C].北京:煤炭工業出版社,2005

[6] 張華興,王建學.寬條帶開采的實踐與探討 [J].礦山測量,2000 (2)

[7] 王建學,劉天泉.冒落矸石空隙注漿膠結充填減沉技術的可行性研究 [J].煤礦開采,2001 (1)

[8] 國家煤炭工業局.建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程 [S].北京:煤炭工業出版社,2000