稅務營商環境測度指標體系的構建研究

●王紹樂

稅務營商環境測度指標體系的構建研究

●王紹樂

隨著經濟全球化水平的提升,營商環境越來越成為綜合衡量一個國家或地區經濟競爭力的主要指標,稅務營商環境是營商環境的重要組成部分。世界銀行營商環境小組將企業一年中的納稅稅目、納稅時間(小時/年)、稅收負擔(稅費額/稅前利潤)等指標作為標準評估各國(地區)的稅務營商環境,并以上述三項指標的簡單加權值作為排名依據。然而受指標涉及范圍有限、企業假定前提過多、采集對象范圍偏窄等因素影響,這一當前最為權威的稅務營商環境評估指標遭到了多位專家學者的質疑。率先探索構建中國本土化的稅務營商環境評估指標體系,對于評價和優化地區營商環境競爭力,駁斥國際上的一些片面指責,具有重要的現實意義。

一、指標體系構建的理論基礎

(一)可持續發展思想

可持續發展理論的核心內容可總結為發展、公平、可持續。具體到稅務營商環境評估指標體系的設計上:一是要體現協調發展原則。指標體系設計應有助于人類公正客觀評價經濟環境對人類經濟行為的影響,既包括有利影響,也包括不利影響,以滿足可持續發展對發展的追求。二是要體現公平性原則。可持續發展思想強調代際公平和代內公平,代內公平要求同一世代的人在追求更好的生存與發展機會上應享有平等的權利;代際公平要求資源分配在時間上的公平,自然資源不僅滿足當代社會經濟發展的需要,還要考慮后代社會經濟發展的物質需求和生存環境。三是要體現可持續原則。指標設計既要全面反映區域環境可持續發展的全部內涵,對各方面主要因素的數量和質量進行客觀評價,又要使指標精要、數據可靠易取。

(二)公共產品理論

制度安排、政策制定、環境營造都屬政府部門應提供的公共產品范疇,遵循效用-費用-稅收的模式,稅收成為公共產品的“價格”,是人們享用公共產品和勞務相應付出的代價,從而將公共產品供應的成本和收入有機地聯結起來。國家征稅應有利于資源有效配置和經濟機制運行,使征稅產生的凈損失最小化。稅收效率強調對經濟活動的干預最小,使稅收額外負擔最小化;提高稅務行政效率,使征稅費用最少,促進資源最佳配置,達到帕累托最優。

(三)最優稅制結構理論

最優稅制結構理論綜合考慮了商品稅和所得稅在效率和公平方面的優勢。從效率角度來看,最優稅收組合要求適當的總額所得稅,并充分考慮稅收征管成本和遵從成本對效率的重要影響;從公平角度來看,所得稅和商品稅應搭配使用,并認真考慮征稅技術以及技術對稅收政策的約束。因此,從最優稅制結構理論出發,指標體系的設計應綜合考慮效率以及公平。

(四)公平課稅理論

公平課稅理論認為,寬稅基、低名義稅率可以實現公平和效率目標。對寬所得稅基課征累進的個人直接稅,這種寬所得稅基能在不同的所得類型之間、不同的部門之間和不同的活動之間實現稅收中性,并有助于降低名義稅率,從而使稅收超額負擔或福利成本最小化。

二、指標體系構建的基本原則

評價一個地區的稅務營商環境,必須有一套明確的量化指標,在構建測度指標體系時,必須以體制環境、法制環境、道德環境、經濟環境等方面的發展為基礎,并遵循以下原則:

(一)科學性原則

設計評價指標體系時,以科學的理論作指導,使評價指標體系能夠在基本概念和邏輯結構上嚴謹、合理,無論采用何種定性、定量方法,都是客觀的抽象描述,對客觀實際抽象描述得越清楚、越簡練、越符合實際,科學性就越強。

(二)系統優化原則

認真把握指標間的聯系、制約關系,按照系統優化原則的要求,以較少的指標(數量較少,層次較少),較全面系統的反映評價對象的內容,既避免指標體系過于龐雜,又兼顧到各方面的因素選擇,追求測度指標體系的總體最優。

(三)通用可比原則

不管是縱向比較還是橫向比較,指標都應具有通用可比性,保證指標參數的內涵和外延穩定,保持參照值不變,并視情況采取調整權重的辦法,綜合評價比較各對象的狀況。

(四)實用性原則

實用性原則指的是實用性、可行性和可操作性。評價指標體系繁簡適中,可測量性高,計算評價方法簡便易行,數據可得性強,易于采集,信息來源渠道可靠;指標設計流程規范,質量全過程控制。

(五)層次性原則

層次性是指稅務營商環境指標體系自身的多重性。稅務營商環境是一個復雜的系統,它可分解為若干較小的子系統。子系統又可分解為若干更小的子系統。這樣就要求指標體系覆蓋較廣,能準確反映各層次之間的支配關系,各指標有明確的內涵,能從不同方面、不同層次反映環境優劣的各個方面,指標體系內各類指標相互聯系,形成一個完整的系統。

(六)可度量原則

構建稅務營商環境測度指標體系的基本目的,就是把復雜的宏觀環境變為可以度量、計算、比較的數字、數據,以便為制定總體規劃及方針政策提供量化的依據。

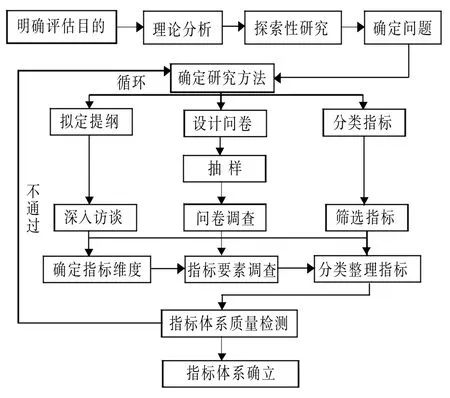

圖1 我國稅務營商環境測度指標體系構建流程圖

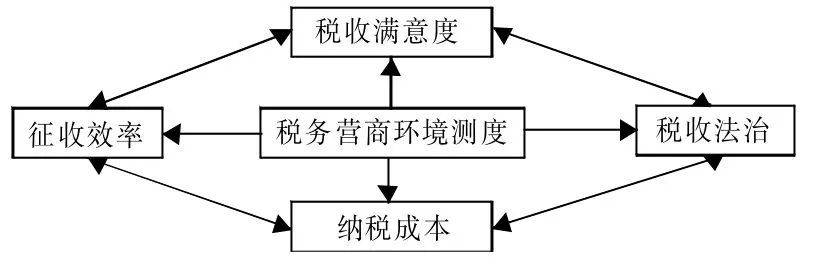

圖2 我國稅務營商環境測度指標體系構建的邏輯框架

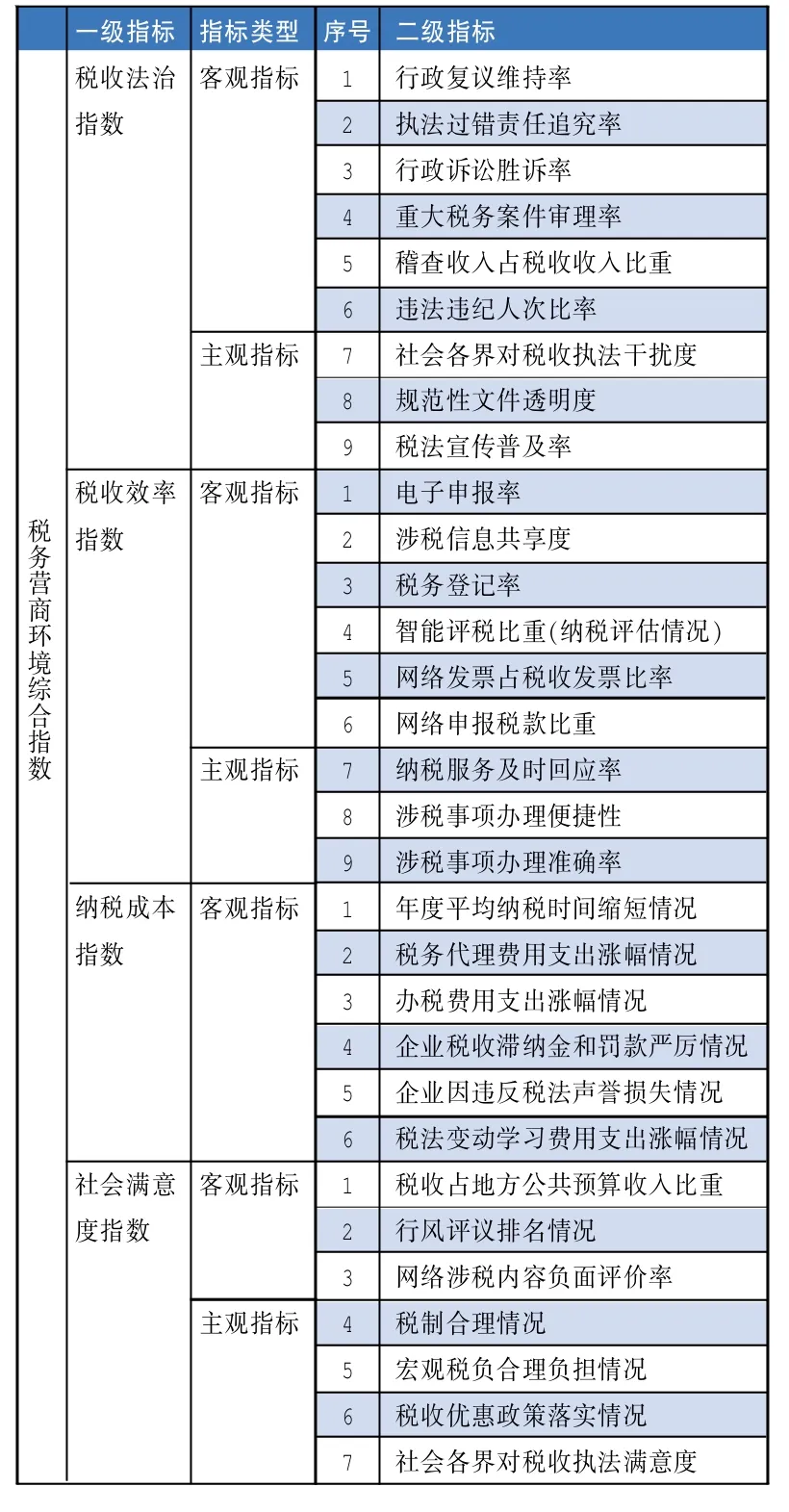

表1 稅務營商環境測度指標體系

三、指標體系構建的邏輯框架

(一)指標體系構建的基本流程

稅務營商環境測度指標體系構建是一個系統流程,應包括四個基本環節:稅務職能分析、稅務營商環境測度目標的分解、稅務營商環境測度指標要素調查以及稅務營商環境測度指標體系的檢驗和修正 (見圖1)。

(二)指標體系構建的邏輯框架

邏輯框架是國際組織常用的一種開發項目管理、評估指標體系設計和績效考核的工具。本文以稅收的“法治、公平、適度、效率”四大基本原則為指導,采用“4E”(經濟性、效率性、有效性和公平性)邏輯分析框架,從稅收法治、稅收征管效率、納稅成本和稅收滿意度四個互相聯系、互相影響的維度構建指標體系(見圖2)。

四、指標體系的構成與賦值

(一)指標體系的構成

1、目標層。目標層為指標體系的最高層次,將影響環境指標的主要因素列為準則層。通過對準則層分配權重、加總,可得目標層的指數。本指標體系的目標層為稅務營商環境綜合指數,綜合反映復雜總體研究指標的變動,可以直接衡量區域稅務營商環境水平的高低。

2、準則層。準則層分為稅收法治指數、稅收效率指數、納稅成本指數和社會滿意度指數,在準則層以下構建指標層,建立起一系列可統計、可量化的指標,進行權重賦值和加總,可得準則層的指數(見表1)。

3、二級指標。按照客觀指標和主觀指標相結合的原則,通過專家訪談、納稅人座談、政府部門問卷、實務界沙龍等多種形式,比較分析得到四大一級指標目錄下排位最佳的31個二級指標(見表1)。

(二)測度指標的定義與描述

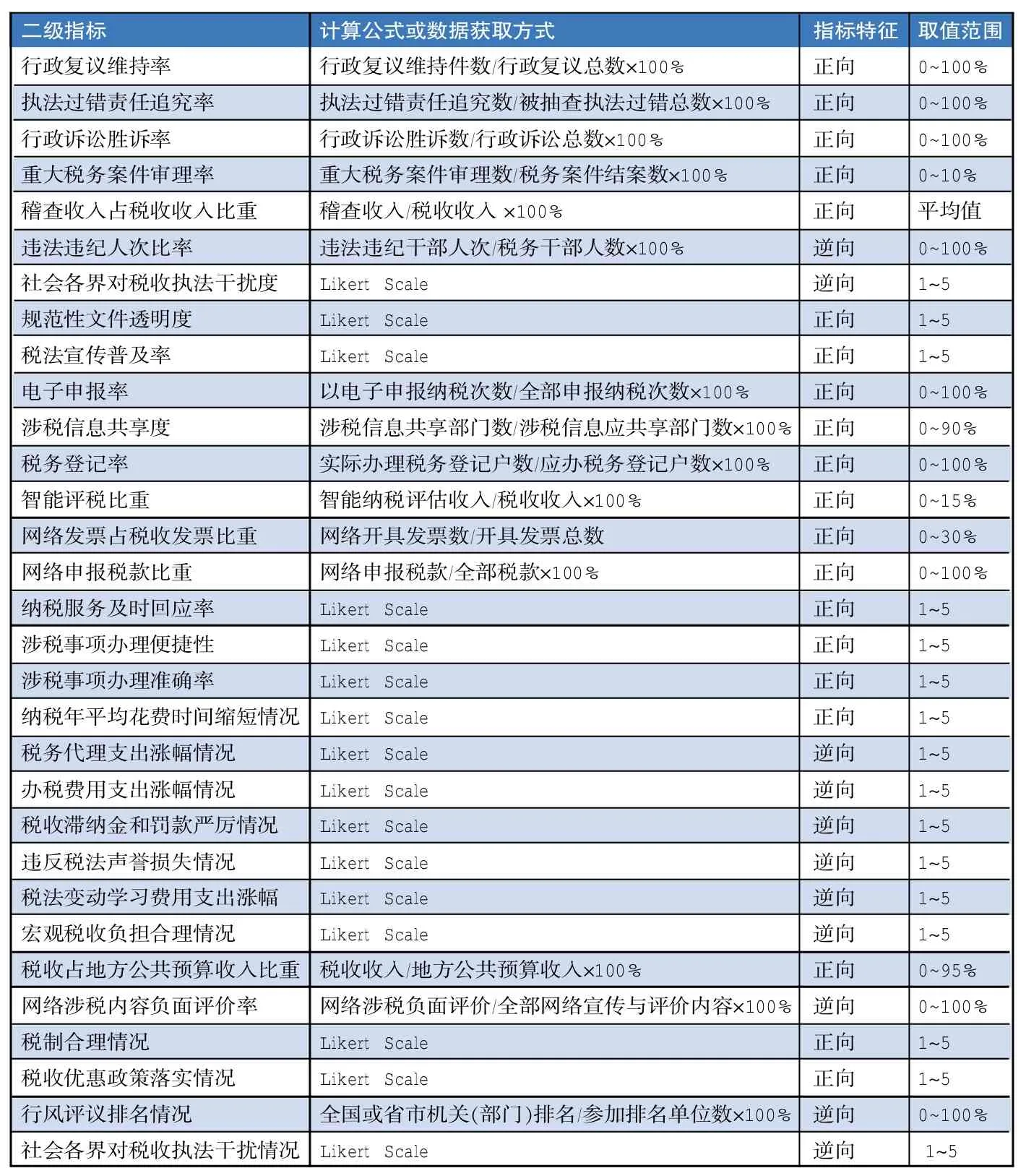

如表2所示,對指標層各個指標予以定義和描述,包括計算公式、指標口徑、取值范圍,數據來源于調查問卷和稅務系統內部統計。

(三)指標權重的確定

權重確定是構建多指標綜合評價體系的重要環節,合理分配權重是量化評估的關鍵,直接影響到指標體系的科學性。鑒于稅務營商環境指標多由問卷調查獲取,需要采用主觀賦權法來確定各指標的權重。根據研究需要,本文采用德爾菲法和兩兩對比法結合的方式來確定指標權重。

1、權重確定原則。指標權重分配應遵循以下原則:一是適度原則。每一指標的權重一般設定在(5%,30%),過高易導致只關注高權重指標而忽略其它指標,過低則導致指標毫無影響。二是定量優先原則。根據“定量為主,定性為輔,先定量后定性”的原則,優先設置定量類指標權重,并在指標總權重賦值上適當向定量類指標傾斜。三是簡便易行原則。為便于計算比較,指標權重一般都為5%的倍數,最小為5%,過小則沒有意義。

2、權重確定步驟。在組建專家組后,權重按如下步驟進行:首先,對指標重要性兩兩比較、排序,得出票數最高的指標排序組合方式,即指標重要程度最終次序。排序越前,重要程度越高,權重相應越大,反之亦然。其次,對專家組成員初次設定的指標權重進行匯總平均,并將結果反饋給各專家;專家組成員根據反饋結果,對指標權重進行調整,最后匯總平均(取整數)得到最終的指標權重。

表2 稅務營商環境測度指標定義描述

(四)稅務營商環境綜合指數的計算

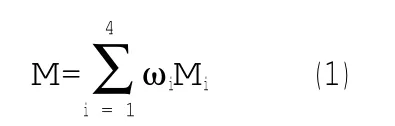

根據設定的稅務營商環境指標體系,稅務營商環境綜合指數M的計算公式為:

其中:Mi為第i個一級指標,ωi為

Mi的權重,權重

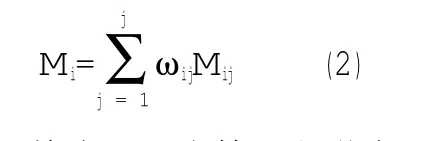

一級指標Mi的計算公式為:

其中:Mij為第一級指標Mi下的第j個二級指標,ωij為Mij的權重,權重ωij=1。

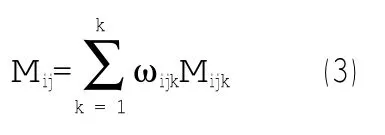

二級指標Mij的計算公式為:

其中:Mijk為第二級指標Mij下的第k個二級指標,ωijk為Mijk的權重,權重

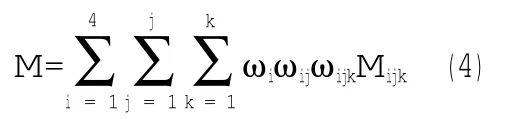

由方程式(1)、(2)和(3)可知,稅務營商環境綜合指數的計算公式可以表達如下:

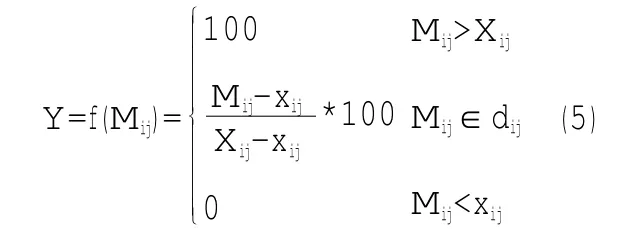

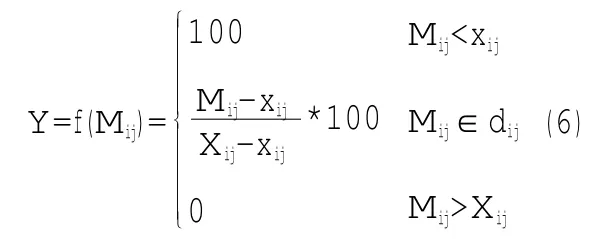

在設定的我國稅務營商環境評估指標體系中,有些指標的度量并不完全一致,不便進行比較和計算。因此在進行綜合評估前,需要對三級指標進行無量綱處理。對于三級評估指標Mijk,設其論域為 dijk=[xijk,Xijk],其中 xijk和 Xijk分別是三級指標的最小值和最大值。定義無量綱化處理的標準函數是Y=f(Mijk)

若Mijk為正向指標,則無量綱化處理的函數為:

若Mij為逆向指標,則無量綱化處理的函數為:

廣東省地方稅務局)

(本欄目責任編輯:阮靜)