基于灰色聚類的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)

繆建紅,馮俊文,錢 明,邵軍華

(南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,南京210094)

科技的發(fā)展使得人們的溝通變得越來(lái)越便捷,信息的傳播也因此變得更加迅速。近年來(lái)興起的諸如微博、微信等公共平臺(tái)的“自媒體”或諸如人人網(wǎng)等的社交網(wǎng)站更是極大地改變了人們的生活方式。信息的快速傳播在提升人們生活質(zhì)量的同時(shí),對(duì)非營(yíng)利組織(如高校)的危機(jī)管理也構(gòu)成了很大挑戰(zhàn)[1]。在危機(jī)處理過(guò)程中,不當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施很可能使組織聲譽(yù)遭到重大損害,適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施則能將危機(jī)對(duì)組織聲譽(yù)的損害降到最小,甚至反而提升組織聲譽(yù)。眾多現(xiàn)實(shí)案例表明,良好的危機(jī)管理對(duì)組織聲譽(yù)的維護(hù)和提升具有至關(guān)重要的作用。其中,聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)是危機(jī)管理中的一個(gè)重要組成部分。然而,目前國(guó)內(nèi)多數(shù)相關(guān)研究主要聚焦于企業(yè)、政府等組織的危機(jī)管理,而專門研究高校聲譽(yù)危機(jī)管理的相關(guān)文獻(xiàn)極少。理論知識(shí)的缺乏不利于組織進(jìn)行良好的聲譽(yù)危機(jī)管理。本文主要基于聲譽(yù)管理和危機(jī)管理的相關(guān)理論,針對(duì)高校的聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)展開研究,為高校的聲譽(yù)危機(jī)管理提供理論依據(jù)。

進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià),首先要澄清聲譽(yù)危機(jī)的定義。組織聲譽(yù)是指一個(gè)組織在社會(huì)上公認(rèn)的信用和名聲。社會(huì)公眾對(duì)一所高校的主觀評(píng)價(jià)即構(gòu)成其聲譽(yù),表現(xiàn)為社會(huì)公眾對(duì)大學(xué)的整體感覺、印象和認(rèn)知[2-4]。危機(jī)的定義有很多。危機(jī)管理大師Laurence Barton認(rèn)為,危機(jī)就是會(huì)起潛在負(fù)面影響的、具有不確定性的大事件,這種事件及其后果可能對(duì)組織及其員工、產(chǎn)品、服務(wù)、資產(chǎn)和聲譽(yù)等造成巨大傷害[5-8]。李云宏和呂洪兵將危機(jī)定義為,“在任何組織系統(tǒng)及其子系統(tǒng)中,因其外部環(huán)境和內(nèi)部條件突變,對(duì)組織系統(tǒng)總體目標(biāo)和利益構(gòu)成威脅而導(dǎo)致的緊張狀態(tài)”[9-10]。基于以上定義,筆者認(rèn)為,高校聲譽(yù)危機(jī)是指內(nèi)外部環(huán)境改變或會(huì)引起潛在負(fù)面影響的、具有不確定性的事件發(fā)生而導(dǎo)致對(duì)社會(huì)公眾對(duì)高校的整體感覺、印象和認(rèn)知造成巨大傷害的緊張狀態(tài)。聲譽(yù)危機(jī)管理便是采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)危機(jī)過(guò)程進(jìn)行管理,以減少對(duì)聲譽(yù)的傷害、甚至提升聲譽(yù)[11]。聲譽(yù)危機(jī)管理是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。對(duì)于全程化的危機(jī)管理而言,評(píng)價(jià)危機(jī)管理效果是其重要的組成部分。這種評(píng)價(jià)不但可以控制、激勵(lì)相關(guān)人員采取適當(dāng)?shù)拇胧铱梢园l(fā)現(xiàn)管理存在的不足,從而不斷提升危機(jī)管理能力[12]。由于組織總是處于不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境中,因此完全避免危機(jī)事件的發(fā)生是不可能的,唯一可以做的便是不斷提升危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。

本文的后續(xù)安排如下:在分析以往文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合德爾菲法構(gòu)建高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;基于灰色聚類模型,構(gòu)建高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)模型;利用構(gòu)建的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)模型評(píng)價(jià)樣本高校的危機(jī)管理效果;總結(jié)研究結(jié)果并對(duì)未來(lái)研究進(jìn)行展望。

1 高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

要評(píng)價(jià)高校的聲譽(yù)危機(jī)管理效果,首先要構(gòu)建一個(gè)科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[13]。本文在對(duì)相關(guān)理論進(jìn)行回顧和分析后,應(yīng)用德爾菲法并結(jié)合中國(guó)高校的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

1.1 指標(biāo)選取原則

建立科學(xué)的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,要依據(jù)3個(gè)原則進(jìn)行指標(biāo)選取。

1)目標(biāo)一致性原則。即評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與評(píng)價(jià)目的具有一致性。設(shè)定和選擇的評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)圍繞聲譽(yù)危機(jī)管理效果這一主題,從不同維度反映應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果14]。評(píng)價(jià)指標(biāo)是分維度的甚至是分層次的,而每一維度會(huì)由多個(gè)指標(biāo)來(lái)反映,每一層級(jí)的指標(biāo)應(yīng)與該層的評(píng)估目標(biāo)一致;各指標(biāo)彼此獨(dú)立性、不交叉重疊。

2)客觀實(shí)在性原則。即指標(biāo)本身具有客觀性和現(xiàn)實(shí)可操作性。評(píng)價(jià)指標(biāo)的客觀性是指能用可操作化的語(yǔ)言對(duì)指標(biāo)進(jìn)行定義,可利用相關(guān)工具測(cè)量指標(biāo)所規(guī)定的內(nèi)容并獲得結(jié)果。對(duì)于主觀化的指標(biāo),應(yīng)采用打分方式進(jìn)行測(cè)量[15]。

3)公平性原則。即評(píng)價(jià)過(guò)程要具有現(xiàn)行可行性,既要保證評(píng)估主體可獲得充足的信息,又要保證評(píng)價(jià)主體能夠進(jìn)行相應(yīng)評(píng)估。因此,指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)盡量全面、合理和公正,排除被評(píng)估對(duì)象無(wú)法控制的因素,從而保證整個(gè)評(píng)估結(jié)果具有公平性和可接受性16]。

1.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)

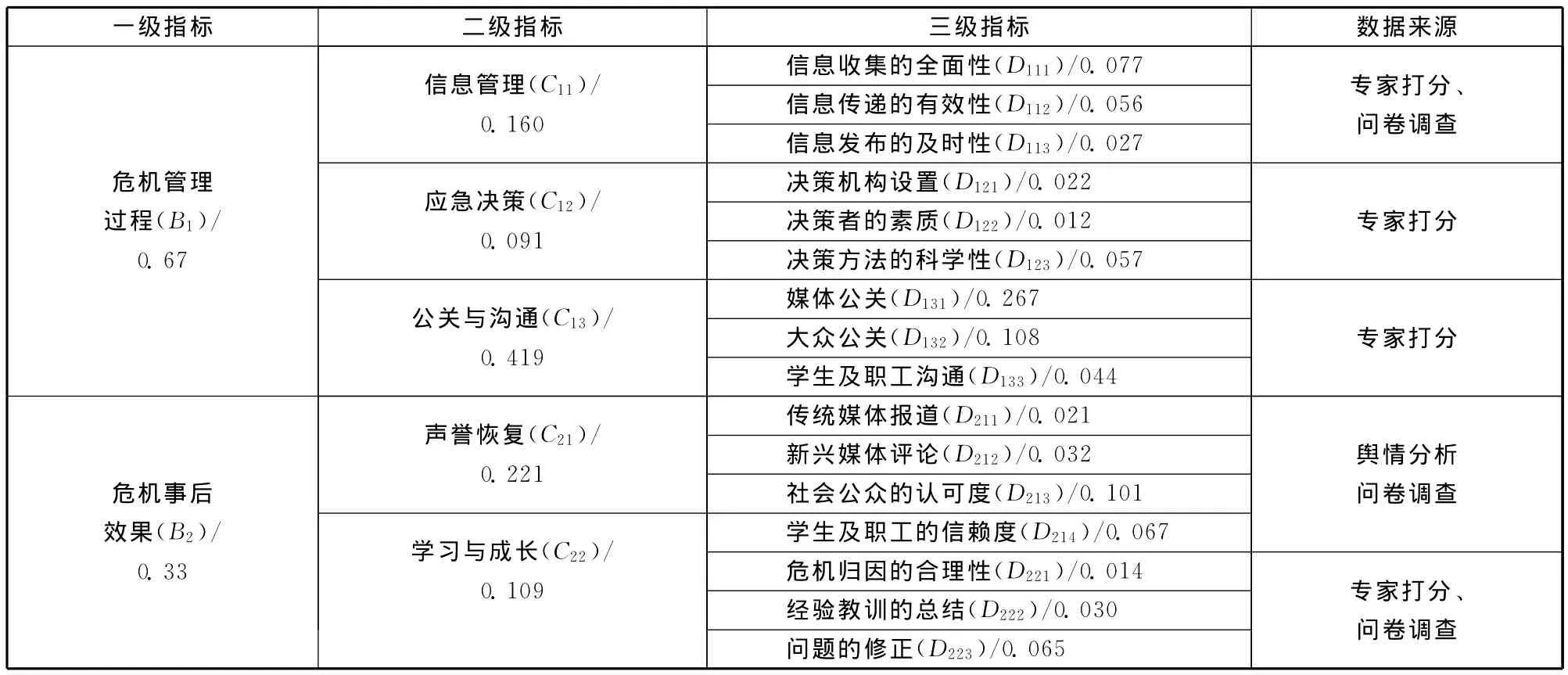

聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)的主要目的是:通過(guò)評(píng)估組織在危機(jī)處理過(guò)程中和事后的績(jī)效,實(shí)現(xiàn)對(duì)危機(jī)處理的實(shí)時(shí)監(jiān)控與反饋,從而不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),促使組織的危機(jī)管理能力得到提升。在此主要目標(biāo)下,本文主要基于Robrt的危機(jī)管理理論和張小明的公共部門危機(jī)管理績(jī)效指標(biāo)體系及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)理論,并結(jié)合中國(guó)高校的特點(diǎn),從信息管理、應(yīng)急決策、公關(guān)與溝通、聲譽(yù)恢復(fù)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)5個(gè)維度構(gòu)建非營(yíng)利組織的聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(見圖1)。其中,信息管理、應(yīng)急決策、公關(guān)與溝通3個(gè)維度用于評(píng)價(jià)危機(jī)管理過(guò)程,聲譽(yù)恢復(fù)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)用于評(píng)價(jià)危機(jī)事后效果[16-17]。

1)信息管理。

圖1 高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)內(nèi)容

組織在發(fā)生危機(jī)后要做的一項(xiàng)重要工作就是收集相關(guān)信息,為后續(xù)的決策和措施提供信息支持。這項(xiàng)工作可以說(shuō)是整個(gè)危機(jī)管理過(guò)程的基礎(chǔ)。組織應(yīng)在危機(jī)發(fā)生后及時(shí)地收集相關(guān)信息,使之在組織內(nèi)部有效傳遞,并考慮信息的對(duì)外披露問(wèn)題[18]。在高度信息化的今天,信息搜集的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和全面性,信息發(fā)布的透明度和清晰度,以及對(duì)信息快速反應(yīng),已成為非營(yíng)利組織進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)信息管理的基本要求。

2)應(yīng)急決策。

在收集相關(guān)信息后,需要及時(shí)制定決策、采取應(yīng)對(duì)措施。在危機(jī)發(fā)生后,由于時(shí)間高度緊張和可利用資源嚴(yán)重短缺,組織面臨具有高度不確定性和復(fù)雜性的現(xiàn)實(shí)決策環(huán)境。同時(shí),組織的危機(jī)決策在整個(gè)危機(jī)管理過(guò)程中處于核心地位,是直接決定危機(jī)管理成敗的關(guān)鍵。

3)公關(guān)與溝通。

危機(jī)事件必定會(huì)對(duì)組織尤其是非營(yíng)利組織的聲譽(yù)造成影響。良好的危機(jī)公關(guān)與溝通對(duì)組織聲譽(yù)具有至關(guān)重要的影響。在現(xiàn)實(shí)中,媒體具有至關(guān)重要的作用[19-20]。面臨危機(jī)、處于內(nèi)外交困狀態(tài)的組織,不可避免地會(huì)成為媒體競(jìng)相報(bào)道的目標(biāo),而媒體對(duì)于組織而言就是一把“雙刃劍”,既可讓組織聲譽(yù)一落千丈,也可令其轉(zhuǎn)危為安。鑒于此,組織應(yīng)先獲取媒體的理解和支持,使媒體公正、客觀地評(píng)價(jià)危機(jī)事件,向公眾正確傳遞組織處理危機(jī)事件的態(tài)度和措施,以獲得更多公眾的理解和支持,以便恢復(fù)聲譽(yù)。另外,一個(gè)非營(yíng)利組織的利益相關(guān)者是多元的,除了媒體以外,還有政府、服務(wù)對(duì)象和社會(huì)公眾等。組織應(yīng)盡量做好各利益相關(guān)者的公關(guān)工作,良好的溝通與公關(guān)在使組織聲譽(yù)恢復(fù)方面具有事半功倍的效果。

4)聲譽(yù)恢復(fù)。

在完成聲譽(yù)危機(jī)管理過(guò)程評(píng)價(jià)后,就要對(duì)危機(jī)事后效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。組織在危機(jī)事件發(fā)生后采取一系列措施的主要目的之一,就是盡量降低組織聲譽(yù)的損耗,使各利益相關(guān)者尤其是社會(huì)公眾對(duì)其重拾信心。聲譽(yù)恢復(fù)結(jié)果直接衡量的是聲譽(yù)危機(jī)處理措施的有效性。在聲譽(yù)危機(jī)管理過(guò)程評(píng)估結(jié)束后,要對(duì)危機(jī)事后效果進(jìn)行評(píng)估。

5)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。

組織內(nèi)外部環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性使得其不可能完全避免危機(jī)事件的發(fā)生。組織需要不斷學(xué)習(xí)并總結(jié)過(guò)往的經(jīng)驗(yàn),不斷地提升自己的管理水平和危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。如果組織不學(xué)習(xí)和成長(zhǎng),那么,面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜和變化多端的內(nèi)外部環(huán)境,組織很可能無(wú)法在下一次的危機(jī)中生存。組織的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)是一個(gè)連貫的過(guò)程,實(shí)施應(yīng)急處理措施并不是危機(jī)管理的終點(diǎn)。在危機(jī)事件發(fā)生后,重要的是總結(jié)、查找危機(jī)發(fā)生的原因、管理的疏漏、應(yīng)對(duì)措施的得當(dāng)?shù)龋绱私M織才能不斷地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng),其管理和應(yīng)對(duì)能力才能不斷得到提升[21-22]。

在確定主要的評(píng)價(jià)內(nèi)容后,本文采用德爾菲法確定高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)。所選定的專家具備與主題相關(guān)的必要理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),以保證專家意見征集結(jié)果的質(zhì)量和權(quán)威性。考慮到“聲譽(yù)”和“危機(jī)管理”兩個(gè)核心概念,筆者邀請(qǐng)來(lái)自南京理工大學(xué)和南京大學(xué)兩所大學(xué)的15位具有資深教學(xué)和科研經(jīng)驗(yàn)的專家學(xué)者,其專業(yè)涉及圖書情報(bào)、公共管理、工商管理、新聞傳播等。經(jīng)過(guò)三輪調(diào)查,最終確定如表1所示的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

表1 高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

2 高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)模型的建立

2.1 評(píng)價(jià)原理

高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)的基本原理是:首先采用層次分析法確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重,根據(jù)白化權(quán)函數(shù)確定各指標(biāo)對(duì)各灰類的隸屬度;然后在此基礎(chǔ)上確定評(píng)價(jià)對(duì)象的綜合聚類系數(shù);最終得出高校聲譽(yù)危機(jī)管理的評(píng)價(jià)結(jié)果

2.2 模型建立

1)確定各指標(biāo)的權(quán)重。

為避免一般賦權(quán)方法的主觀性,本文采用層次分析確定各指標(biāo)的權(quán)重。首先將復(fù)雜的問(wèn)題分解為若干層次,上一層次的元素作為準(zhǔn)則對(duì)下一層次的元素起支配作用;在分好層次后,由專家進(jìn)行評(píng)斷,從而得到判斷矩陣,然后對(duì)之進(jìn)行一致性檢驗(yàn);采用“對(duì)數(shù)最小二乘法”進(jìn)行單層次排序,從而得到排序向量,最終確定各指標(biāo)的權(quán)重[23]。

2)確定白化權(quán)函數(shù)。

在灰色聚類評(píng)價(jià)中,首先需要?jiǎng)澐只翌悺?紤]到需要盡可能精確地反映聲譽(yù)危機(jī)管理效果的各個(gè)水平,本文主要?jiǎng)澐譃?個(gè)評(píng)價(jià)灰類,即{很好,較好,一般,較差,很差},它們對(duì)應(yīng)5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間。通過(guò)專家評(píng)定劃分每個(gè)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間。對(duì)于正項(xiàng)指標(biāo),將最大值放入最優(yōu)區(qū)間、將最小值放入最差區(qū)間;負(fù)向指標(biāo)的劃分方法與此相反。

灰色理論著重研究“外延明確、內(nèi)涵不明確”的對(duì)象,這與模糊數(shù)學(xué)著重研究“內(nèi)涵明確、外延不明確”的對(duì)象不同[24]。如果灰數(shù)在某一區(qū)間內(nèi)取值,則灰數(shù)可以是該區(qū)間內(nèi)的任意值。可用白化權(quán)函數(shù)值表示一個(gè)灰數(shù)屬于某一區(qū)間的可能性。白化權(quán)函數(shù)的形式不是固定的,根據(jù)具體情況而定[25]。

假設(shè)某評(píng)價(jià)對(duì)象有m個(gè)聚類指標(biāo)、s個(gè)灰類,各灰類的中心點(diǎn)分別為γ1、γ2、…、γs。相應(yīng)的,將各指標(biāo)的取值范圍劃分為s個(gè)灰類,每個(gè)灰類的臨界值分別為γ0、γ1、…、γs+1。可利用式(1)計(jì)算出指標(biāo)j(j=1,2,…,m)的一個(gè)觀測(cè)值xj屬于灰類k(k=1,2,…,s)的白化權(quán)函數(shù)

3)構(gòu)建高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)方程。

利用基于層次分析法所得的指標(biāo)權(quán)重wj、通過(guò)上述步驟得到的白化權(quán)函數(shù)m;k=1,2,…,s)以及評(píng)價(jià)對(duì)象關(guān)于指標(biāo)j的觀測(cè)值xj(j=1,2,…,m),可計(jì)算得到綜合聚類系數(shù)σk:

3 實(shí)例分析

3.1 評(píng)價(jià)對(duì)象及數(shù)據(jù)來(lái)源

本文選取工業(yè)和信息化部下屬的A高校作為樣本,對(duì)其發(fā)生聲譽(yù)危機(jī)事件后的管理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。為使評(píng)價(jià)更客觀和全面,本文用來(lái)源于3個(gè)方面的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),即專家打分、問(wèn)卷調(diào)查和輿情分析,以彌補(bǔ)傳統(tǒng)評(píng)價(jià)只利用單一數(shù)據(jù)來(lái)源的不足。考慮到各指標(biāo)的不同特點(diǎn)以及時(shí)間、精力的限制,對(duì)各指標(biāo)選擇不同的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源,具體情況如表2所示。在專家打分方面,選取了20位專家,包括A高校的工商管理、傳媒等專業(yè)的教授以及該校中不直接參與危機(jī)事件處理的中高層管理者。問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象包括社會(huì)公眾、A高校教職工和在校本科生及研究生,共發(fā)放問(wèn)卷500份,回收有效問(wèn)卷437份。輿情分析是指通過(guò)分析傳統(tǒng)媒體和新興媒體中的評(píng)論來(lái)獲得社會(huì)對(duì)A高校聲譽(yù)危機(jī)管理的輿論評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)媒體主要是權(quán)威的新聞媒體,包括2家全國(guó)性的媒體——人民網(wǎng)和鳳凰網(wǎng),以及3家A高校當(dāng)?shù)氐拿襟w;新興媒體主要是諸如人人網(wǎng)、微博、微信等自媒體。傳統(tǒng)媒體評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)是指權(quán)威新聞媒體正面或客觀報(bào)道數(shù)與負(fù)面報(bào)道數(shù)之比;新興媒體評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)是指利用Python等計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)抓取所獲取的、新浪微博上針對(duì)A高校的聲譽(yù)危機(jī)事件的正面或客觀評(píng)論和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)與負(fù)面評(píng)論和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)之比,總體的輿情分析結(jié)果為傳統(tǒng)媒體評(píng)價(jià)與新興媒體評(píng)價(jià)的平均數(shù),輿情分析的時(shí)間跨度為危機(jī)事件發(fā)生后的3個(gè)月。

3.2 基于灰色聚類的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)

1)確定指標(biāo)權(quán)重。利用2.2節(jié)中的指標(biāo)權(quán)重確定方法確定各指標(biāo)的權(quán)重(見表1中的數(shù)值)。

2)確定評(píng)價(jià)對(duì)象的白化權(quán)函數(shù)。考慮到要盡可能地反映高校聲譽(yù)危機(jī)管理水平,本文采用5個(gè)評(píng)價(jià)灰類,用序號(hào)k(k=1,2,…,5)表示,即1、2、3、4和5分別表示“很差”“較差”“一般”“較好”和“很好”[26]。本文采用多種來(lái)源的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),對(duì)不同來(lái)源的數(shù)據(jù)采用不同的應(yīng)用方法。①專家打分?jǐn)?shù)據(jù)。該來(lái)源數(shù)據(jù)的取值范圍為0~100分,其對(duì)應(yīng)的5個(gè)灰類的取值范圍分別為(10,30]、(30,50]、(50,70]、(70,90]和(90,100],即臨界值γ1~γ6分別為10、30、50、70和90。為了進(jìn)行灰類評(píng)價(jià),將指標(biāo)取數(shù)域分別向兩邊進(jìn)行延拓,得到γ0為0、γ8為110。每項(xiàng)指標(biāo)的取值為各專家的打分平均值,再利用式(1)計(jì)算得到各指標(biāo)的白化權(quán)函數(shù)值[27]。②問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)。由于此類數(shù)據(jù)來(lái)自直接評(píng)價(jià),因此本文直接將頻率作為白化權(quán)函數(shù)值。對(duì)于那些同時(shí)采用專家打分和問(wèn)卷調(diào)查獲得的指標(biāo)數(shù)據(jù),將兩類白化權(quán)函數(shù)值進(jìn)行平均得到指標(biāo)的最終白化權(quán)函數(shù)值。③輿情分析數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)媒體報(bào)道指標(biāo)(D211)和新興媒體評(píng)論指標(biāo)(D212)的數(shù)據(jù)是通過(guò)輿情分析獲得的,前者的值為正面或客觀報(bào)道數(shù)與負(fù)面報(bào)道數(shù)之比,后者的值為正面或客觀評(píng)論與轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)與負(fù)面評(píng)論與轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)之比。通過(guò)分析數(shù)據(jù),設(shè)定指標(biāo)取數(shù)域的延拓值及臨界值為0、0.1、0.3、0.7、1、1.5和2.5。

專家打分項(xiàng)和輿情調(diào)查項(xiàng)的各指標(biāo)的實(shí)際值以及經(jīng)過(guò)計(jì)算得到的白化權(quán)函數(shù)值如表2所示;問(wèn)卷調(diào)查項(xiàng)的各指標(biāo)的頻率及最終白化權(quán)函數(shù)值如表3所示。

表2 專家打分、輿情分析指標(biāo)的實(shí)際值及灰類白化權(quán)函數(shù)值

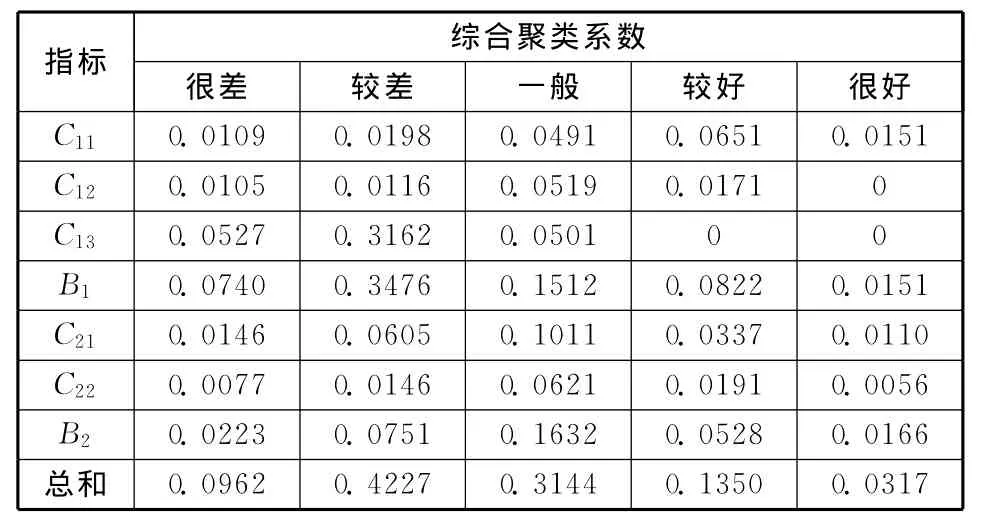

3)評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)表3中各指標(biāo)的最終白化權(quán)函數(shù)值和表1中的指標(biāo)權(quán)重,依據(jù)式(2)計(jì)算得到各級(jí)指標(biāo)的綜合聚類系數(shù)(見表4)。

表3 問(wèn)卷調(diào)查指標(biāo)的灰類頻率及最終白化權(quán)函數(shù)值

表4 各級(jí)指標(biāo)的綜合聚類系數(shù)

由表4所示的計(jì)算結(jié)果可以發(fā)現(xiàn):總體來(lái)看,A高校的聲譽(yù)危機(jī)管理效果屬于“較差”,綜合聚類系數(shù)為0.423。具體來(lái)看,A高校的聲譽(yù)危機(jī)管理過(guò)程的表現(xiàn)為“較差”,其中信息管理和應(yīng)急決策的表現(xiàn)分別為“較好”和“一般”,表明A高校在危機(jī)事件發(fā)生后能及時(shí)搜集相關(guān)信息并為后續(xù)決策提供支持,同時(shí)適當(dāng)?shù)毓枷嚓P(guān)信息,但是在公關(guān)與溝通方面的表現(xiàn)較差。A高校的危機(jī)事后效果的表現(xiàn)為“一般”,其中聲譽(yù)恢復(fù)和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的表現(xiàn)均為“一般”,說(shuō)明A高校沒(méi)有完全消除甚至逆轉(zhuǎn)危機(jī)事件對(duì)學(xué)校聲譽(yù)的損害,不過(guò)避免了危機(jī)事件對(duì)聲譽(yù)的進(jìn)一步損害。此外,A高校并未從此次事件中完全吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不排除未來(lái)再次發(fā)生類似事件的可能。綜上,A高校應(yīng)大力加強(qiáng)與媒體和公眾的溝通、做好危機(jī)公關(guān),同時(shí)應(yīng)著力避免經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)流于形式,加強(qiáng)人員教育,從已發(fā)生的危機(jī)事件中學(xué)習(xí)、實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng),如此才能在未來(lái)更好地應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的新的危機(jī)事件。

4 結(jié)語(yǔ)

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),新科技的發(fā)展尤其是新興媒體的興起使得信息流動(dòng)愈加迅速,一件處理不當(dāng)?shù)奈C(jī)事件可能對(duì)組織聲譽(yù)造成非常大的損害。高校是一個(gè)非營(yíng)利組織,其本身就是一個(gè)小型“社會(huì)”,不可避免地會(huì)發(fā)生一些突發(fā)事件。在這樣一個(gè)信息爆炸的時(shí)代,如何妥當(dāng)處理突發(fā)事件是高校需要解決的嚴(yán)峻課題之一。聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)是聲譽(yù)危機(jī)管理的一個(gè)重要組成部分,本文從危機(jī)管理理論出發(fā),結(jié)合相關(guān)理論和實(shí)際調(diào)查數(shù)據(jù),提出了包含危機(jī)管理過(guò)程評(píng)價(jià)和危機(jī)事后效果評(píng)價(jià)的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)框架,其中危機(jī)管理過(guò)程評(píng)價(jià)的維度包括信息管理、應(yīng)急決策以及公關(guān)與溝通,危機(jī)事后效果評(píng)價(jià)的維度包括聲譽(yù)恢復(fù)和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上,本文采用德爾菲法確定高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并基于層次分析法和灰色聚類評(píng)價(jià)理論構(gòu)建了高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)模型,并利用該模型對(duì)工業(yè)和信息化部下屬的A高校的聲譽(yù)危機(jī)管理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,該評(píng)價(jià)模型具有較好的適用性,能夠?yàn)楦咝5穆曌u(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)工作提供幫助,并能夠幫助高校檢視自身不足以改善。

要說(shuō)明的是,本文所構(gòu)建的高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)模型也存在一些不足:該模型更適用于靜態(tài)評(píng)價(jià)。而高校所在的環(huán)境總在不斷改變,建立一個(gè)能較好地、實(shí)時(shí)地評(píng)價(jià)高校聲譽(yù)危機(jī)管理的動(dòng)態(tài)模型,對(duì)于更好地反映高校實(shí)時(shí)的危機(jī)處理效果尤為重要。因此,如何設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)的評(píng)價(jià)模型是未來(lái)高校聲譽(yù)危機(jī)管理評(píng)價(jià)研究的一個(gè)方向。

[1] 孫亮.網(wǎng)絡(luò)媒體在高校危機(jī)管理過(guò)程中的運(yùn)用研究[D].上海:上海交通大學(xué),2010.

[2] 吳劍平,陳星博,孫茂新.一流大學(xué)評(píng)價(jià)的基本問(wèn)題探討[J].教育發(fā)展研究,2002,22(12):46-49.

[3] 張燚,張銳,高偉.高校利益相關(guān)者意識(shí)與行為的實(shí)證研究[J].現(xiàn)代大學(xué)教育,2009(5):91-96.

[4] 劉偉.高校應(yīng)急管理能力研究[D].南京:中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2009.

[5] CHAN J W K,TONG T K L.Multi criteria material selections and end 2of 2life product strategy:grey relational analysis approach[J].Materials and Design,2007,28(5):1539-1546.

[6] CHRISTIAN U,OLOF E.Trust among decision makers and its consequences in emergency response operations[J].Journal of Emergency Management,2008,6(3):21-37.

[7] CHRISTIAN U,JOHANSSON H.Mapping an emergency management network[J].International Journal of Emergency Management,2007,4(1):104-118.

[8] 余園園.基于學(xué)生滿意度的獨(dú)立學(xué)院聲譽(yù)測(cè)評(píng)研究——以浙江省為例[D].杭州:浙江大學(xué),2007.

[9] 陳科,朱敏曉.美國(guó)高校校園危機(jī)管理特征及啟示[J].外國(guó)教育,2012(12):88-92.

[10] 李云宏,呂洪兵.淺析危機(jī)管理[J].冶金經(jīng)濟(jì)與管理,2000(5):32-33.

[11] DAVID A,ABRAHAM D B.Learning in emergency management[J].Journal of Emergency Management,2007,5(3):17-18.

[12] 王文圣.非營(yíng)利組織績(jī)效評(píng)估研究——基于標(biāo)桿管理理論和利益相關(guān)者理論分析[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2009.

[13] 于楠楠.地方政府危機(jī)管理能力的績(jī)效評(píng)測(cè)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2008.

[14] 康棵飚.高校危機(jī)管理——以S大學(xué)為例[D].上海:華東師范大學(xué),2008.

[15] 段金博.危機(jī)情境對(duì)企業(yè)的消費(fèi)者聲譽(yù)影響機(jī)制研究——基于餐飲行業(yè)的實(shí)驗(yàn)研究[D].杭州:浙江大學(xué),2007.

[16] 張小明.公共部門危機(jī)管理[M].北京,中國(guó)人民大學(xué)出版社,2006.

[17] 晁鋼令,王志良.企業(yè)危機(jī)處理策略、傳遞方式與評(píng)價(jià)問(wèn)題研究[J].營(yíng)銷理論,2006,(4):35-38.

[18] WALIA A,SATAPATHY S.Review of the Kumbakonam school fire in India:lessons learned[J].Journal of E-mergency Management,2007,5(1):58-62.

[19] 江海寧.新媒體視角下的高校危機(jī)管理機(jī)制研究[J].中國(guó)管理信息化,2011,14(20):47-49.

[20] 華菏鋒.高校信譽(yù)危機(jī)管理:一種系統(tǒng)的處理方略[J].內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào),2005,18(5):81-83.

[21] 夏煒,葉金福,蔡建峰.非營(yíng)利組織績(jī)效評(píng)估理論綜述[J].軟科學(xué),2010,24(4):120-125.

[22] 杜巖,張玉恒.基于AHP模糊綜合評(píng)判的公關(guān)危機(jī)處理能力評(píng)價(jià)[J].技術(shù)與創(chuàng)新管理,2009,30(6):739-749.

[23] 宋國(guó)宇.IT服務(wù)外包項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)及其應(yīng)用——基于AHP的改進(jìn)灰色聚類模型[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2013,32(7):57-64.

[24] 遲國(guó)泰,程硯秋,王麗君.基于灰色聚類的社會(huì)評(píng)價(jià)模型及省轄市的實(shí)證[J].中國(guó)管理科學(xué),2010,18(6):185-192.

[25] 胡楊成.基于主成分分析的非營(yíng)利組織績(jī)效模糊綜合評(píng)價(jià)[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2011(10):120-125.

[26] 李春杰,張宇波,黃文杰.基于灰色模糊聚類法的發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2009,28(3):70-74.

[27] 馮偉,王修來(lái),馬寧玲.基于多層次灰色理論的科技資源整合效果評(píng)價(jià)模型[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2009,28(5):16-20.

- 技術(shù)經(jīng)濟(jì)的其它文章

- 小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系構(gòu)建方法——基于顯著性判別原理①

- 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)路徑的“黑箱”過(guò)程——基于路徑依賴視角的分析

- 政府財(cái)政行為對(duì)勞動(dòng)收入占比的影響——基于2004—2011年中國(guó)省級(jí)面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析

- 國(guó)際外包影響因素的實(shí)證研究——基于測(cè)算方法的差異

- 城鎮(zhèn)化對(duì)能源消費(fèi)和二氧化碳排放的影響——基于1995—2011年中國(guó)省級(jí)面板數(shù)據(jù)的實(shí)證研究

- 廣東省終端能源消費(fèi)碳排放增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素