好之樂之 躬行信言

——吳小如先生戲曲研究初探

劉新陽

好之樂之 躬行信言——吳小如先生戲曲研究初探

劉新陽

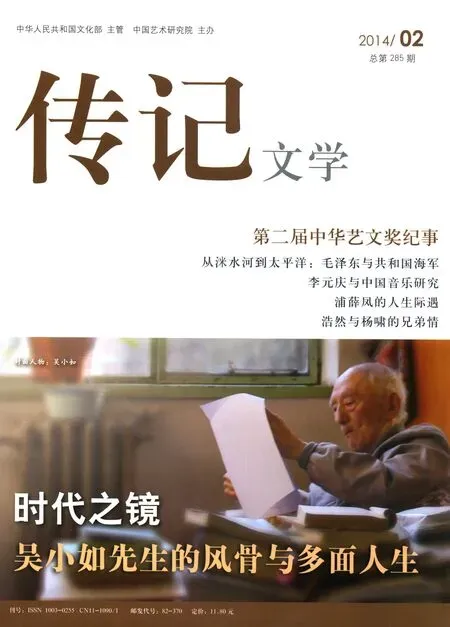

吳小如,本名同寶,字小如,號莎齋,祖籍安徽涇縣,1922年9月生于哈爾濱,后以字行。小如先生是著名書法家吳玉如(家琭)先生的長子,1952-1991年40年間,先后任教于北京大學中文系、歷史系,主授中國文學史。小如先生的第一社會身份是教師,而在職業之外,先生自己總結“平生業余愛好有三,一曰看京戲,二曰寫毛筆字,三曰作舊體詩”,然在本職工作及興趣愛好方面,先生的成果及研究均可謂成績斐然,僅在京劇研究領域中,迄今已先后有《臺下人語》《京劇老生流派綜說》《吳小如戲曲文錄》《鳥瞰富連成》《盛世觀光記》《吳小如戲曲隨筆集》及《續集》《補編》和《看戲一得》等多部單行本著作出版,累計不重復部分的文字已逾百萬,其中《吳小如戲曲文錄》和《京劇老生流派綜說》等均先后再版,即便是吳先生自謙“炒冷飯”的《吳小如戲曲隨筆集》《續集》和《補編》也早已售罄,可見處在專業、業余的京劇研究隊伍中,吳先生論戲的著作和文章擁有著深入和廣泛的讀者群,據此也不難看到吳先生在業余愛好的研究中取得的成績與做出的貢獻。

以大學中文教授為第一職業的小如先生,談戲的著作卻在戲曲研究(尤其是京劇)領域有如此的影響,這一現象不能不引起世人,尤其是戲曲研究領域的重視及研究,但迄今為止,卻鮮見有對吳先生關于戲曲研究領域所取得成果的研究,不能不說是一種遺憾。吳先生在戲曲研究領域所以取得豐碩的成果,究其原因,自然來自于多個方面,這也是筆者不可能總結全面的,但在此筆者愿以淺薄的見識,對吳先生在戲曲研究的學術領域中的貢獻及成因加以粗淺的歸納與分析,并通過吳先生于戲曲研究走過的道路,為今天從事戲曲研究的理論工作者提供可以參照的啟示。

知之者不如好之者

小如先生對于戲曲的熱愛,源自于家庭的熏陶與幼時對戲曲的接觸。吳先生出生在一個戲迷家庭,無論是祖父吳彝年(字佑民)、祖母,外祖父傅文錦(字蜀生,滿族,原姓富察氏,后易漢姓傅),還是父親吳玉如、母親傅孝實,抑或從叔吳佩蘅、姑丈何靜若、舅父傅洲等前輩,都是京劇的忠實觀眾。這樣的家庭熏陶也直接影響到了小如先生和他的弟弟同賓先生在幼年時即成為京劇觀眾,這既是家族內部的熏陶和影響,也可視為在逝去時代里,京劇作為大眾藝術受眾甚多的寫照。

吳先生真正接觸京劇,可從他3歲時算起。1925年,因母親和祖母需照顧剛出生的弟弟同賓,沒有更多的時間來照看他,傅太夫人便把一架老式的唱片機和若干張家中的老唱片作為玩具,任由他自己玩耍,于是當時只有3歲的小如先生,每天除去吃飯睡覺,便終日反復播聽一些譚鑫培、劉鴻昇、龔云甫、路三寶、朱素云的京劇老唱片,以此排解寂寞。用吳先生的話說,不僅“這一批老古董成為我兒童時代聽京戲的啟蒙教材”,還“養成了我后來愛京戲和收藏唱片的嗜好”。隨著年齡的增長,吳先生開始從聽唱片逐漸發展為購買、搜集和收藏京劇唱片,直到唱片在改革開放后被盒式磁帶所取代,逐漸退出歷史舞臺,吳先生才轉而收集磁帶及后來出現的CD光盤。吳先生入藏的唱片不下千張,在今天足可以視為京劇唱片的“發燒友”,然他并不僅限于一味地搜集唱片,而是在收藏唱片的過程中通過橫向與縱向的對比,探索開拓出了京劇唱片的版本學、目錄學和校勘學并撰文立說。在這一領域中,吳先生不僅撰寫了《唱片的版本學》《唱片的校勘學》以及《羅亮生先生遺作〈戲曲唱片史話〉訂補》等文(見《吳小如戲曲文錄》),還撰有《物克多公司“譚鑫培”唱片辨偽》、《謝寶云百代老生唱片簡述》(見武漢市藝術研究所編《藝壇》1994年第1期)和《何桂山百代鉆石針唱片簡介》(見山西師范大學戲曲文物研究所編《中華戲曲》第1輯)、《姜妙香百代青衣唱片》(見《中華戲曲》第4輯)、《京劇唱片知見錄》四篇。由此可見,吳先生把對京劇唱片的“發燒”推向了理性研究的學術高度。

吳小如著《吳小如戲曲隨筆集》書影

在搜集京劇唱片的同時,還未上小學的吳先生開始隨父母出入哈爾濱的大舞臺、新舞臺、華樂舞臺和開明戲院看戲。在哈爾濱生活的這段時間里,聰齡的吳先生曾先后看過高百歲、曹寶義、曹藝斌、趙松樵、程永龍、白玉昆、魏蓮芳、呂正一、雷喜福、程硯秋以及中東鐵俱樂部的票房演出。“九一八”事變后,小如先生舉家遷至北京,“盧溝橋事變”后又遷至天津,后往復于京、津兩地。入關后,不過10歲的吳先生已不滿足于隨同家長看戲,而是開始獨自走進劇場,選擇那些自己感興趣的戲看。在京劇界中,歷來有“北京學戲,天津唱紅,上海賺錢”的說法,歷史與地利的先決條件,成就了京、津兩地從始至終都是京劇演出的重鎮,因此,在京、津的生活使吳先生在興趣的驅使下,幾乎每周必看京戲。對此,吳先生曾做過粗略估算,結果是至“文革”前,他總共看過至少1500場京劇演出。至于吳先生看過的名角,從楊小樓、梅蘭芳、余叔巖的“三大賢”,到梅尚程荀的“四大名旦”、馬譚楊奚的“四大須生”,從李張毛宋的“四小名旦”,再到富連成、中華戲校的“科班戲”,可以說自20世紀30年代以來,京劇舞臺上的名角均被小如先生“盡收眼底”。如果說小如先生后來在戲曲研究中取得了矚目的成就,那么首要的原因在于他本人對京劇藝術樸素的癡迷與喜愛。

戲看多了,作為觀眾自然會對演員和劇目進行比較,并且有自己的觀劇感受渴望表達,這就促成了吳先生開始寫劇評的內因,至于外因,就不能不提到對小如先生產生過重要影響的前輩顧曲家——張醉丐先生。醉老曾是1930年代北平《小實報》“時事打油詩”和“新韻語”等專欄的作者,還曾主編過《全民報》“副刊”,并為《立言畫刊》等戲曲報刊撰寫劇評。同時,張醉老又是吳先生的姨外祖父(吳先生母親傅太夫人的六姨父)。1935年就讀育英中學(初中)時,吳先生隨母親經常到醉老家,因愛好相同,未及志學之齡的吳先生便開始嘗試著寫劇評,吳先生后來在回憶張醉老時曾說,“我之能夠寫戲曲評論文章,是同醉老的鼓勵誘導分不開的。1935年我虛齡14歲,便學著寫劇評和隨筆,經醉老潤色,有機會即在報上發表。沒想到我寫這類文章一下子延續到半個世紀以上。”但當時吳先生寫劇評的初衷只是為了好玩兒,并無藏諸名山的想法;又因小如先生出身書香門第,家中管束甚嚴,父親曾有言在先,“一不許看閑書,連唱本、戲考也在被禁讀之列;二不許亂寫文章,認為寫豆腐塊文章容易油腔滑調,而且浪費精力和時間”。吳先生遂以“少若”為筆名避父母耳目撰寫劇評,經張醉老修改潤色后投寄于當時如《立言畫刊》《民國日報》等報刊發表。多年后,吳先生方知“少若”原來是自己外曾祖父的表字,但傅太夫人卻認為“用外曾祖父的表字作為筆名,未嘗不是一種紀念”,故而,吳先生日后即以“少若”筆名登記加入中國作家協會。

對1949年前這批不留底稿的信筆之作,吳先生從來不予重視,只是在2006年出版《吳小如戲曲隨筆集補編》時,首次收錄了8篇1940年代在《立言畫刊》《半月戲劇》和《民國日報》上發表的舊文,繼而又在2012年門人弟子編輯出版《學者吳小如》時,于附錄中收錄了5篇舊作,前后累計不過13篇。對于自己早期的劇評,歷來“不悔少作”的吳先生曾公開表示“至于雖找到或根本找不到的其他那些文字,我自認無異于垃圾,任其自生自滅可也,就不必管它們了。”然而,這卻不能因此忽略和否定1930年代中后期至新中國成立前這段可以視為吳先生早期劇評研究的意義。以今天的眼光來看這13篇出自年方弱冠的“少若”之手的劇評,不僅行文流暢、文筆老到,而且目光敏銳、擊中要害。例如在《收音機中聽冬皇〈失街亭·空城計〉》和《冬皇〈失街亭〉及〈捉放〉——義劇收聽匯志》兩文中,吳先生詳細記述了孟小冬及其他演員在劇中一腔、一顰乃至一個氣口、一個墊字的細微末節的具體表現,在平面的文字面前,使讀者竟有身臨其境之感,要達到這樣的記述與評論,僅憑“外行看熱鬧”和宏觀全面的闡述是遠遠不夠的。這一方面固然體現出先生博聞強記和妙筆生花的優長,但同時也可讀出作者對于傳統劇目及演員表演的了如指掌。又如在《余門弟子李少春應多演老生戲》中,吳先生公開鄭重地提出:

少春之最荒唐者,莫過于大演其《鐵公雞》。此本海派戲中荒乎其唐之戲,程永龍,曹寶義(即小寶義)輩用以炫惑耳目,遂爾流毒于今;李萬春、李盛斌再接再厲,復以永龍之二十四本《鐵公雞》(甚至“鐵母雞”)問世。少春今固已身入龍門,即成“正果”,何竟效彼人之末枝,動輒“一至八本”云云,即迫于戲院主人之權威,以“賣座率”為條件,乃至毫無自懺自恧之意耶?此而能演,此而不懼見責于乃師,《打金磚》何辜,乃獨為“余派傳人”打入冷宮,何厚于彼薄于此也?少春所演老生戲,不佞無不竟睹,每有所是非,輒筆之于書,且每與真正余派戲路相比勘,某戲與余派相差若何,相埒若何,言無不盡。所以如此,既愛少春之才藝,且惜此戲路不得不隕墜耳。若少春果似是而非,于觀眾何有,于知音何有,于乃師乃父何有,于其本人何有,至于藝術之傳與不傳,蓋無足道矣!

一定程度上說,在1949年前劇評是小道,缺乏系統的行業規范,這也正如吳先生自言:“彼時的文風,一個寫劇評的人對演員和劇目想批就批,想罵就罵,想捧就捧,毫無顧忌,當然也沒有什么標準和原則。”但從這篇評論中卻不難看出,作為一名年僅19歲的觀眾兼劇評者,小如先生已對京劇各行當、流派、劇目特色有了足夠深入的了解,進而在此基礎上,吳先生從更為長遠眼光對當時只有22歲的李少春大演《鐵公雞》提出批評意見,在“沒有什么標準和原則”的時代背景下,吳先生能摒棄個人偏好地指出“少春果似是而非,于觀眾何有,于知音何有,于乃師乃父何有,于其本人何有,至于藝術之傳與不傳,蓋無足道矣”,足見不滿20周歲的吳先生完全是出于對京劇藝術的傳承憂慮,及他對李少春先生藝術的器重,而在藝術思想及追求上給予少春先生以批評和提醒。盡管先生自謙說寫劇評的初衷是“寫著玩”,但不難看出在觀劇和撰文的過程中,吳先生始終奉行的認真態度。

好之者不如樂之者

1949年后,年近而立的吳先生在教學之余才開始逐漸養成寫劇評留底稿的習慣。從1951年至1981年改革開放初期,先生所撰寫發表有關戲曲散論及劇評文章大多收錄在他于1982年4月出版的第一部戲曲論集《臺下人語》。《臺下人語》除收錄《中國戲曲發展講話》一篇簡潔系統的中國戲曲史講稿外,還有39篇戲曲散論,其中如《“改”筆隨談》《臺下人語》《略論京劇藝術程式的利用、批判和繼承》《技巧、程式的善用與濫用》等是對戲曲演出現象的論析;《怎樣看懂京劇》《戲曲的寫實與寫意》等是對普及京劇知識的介紹性文章;如《評中國京劇團演出的〈柳蔭記〉》《談京劇〈蘇三起解〉和〈三堂會審〉》《看京劇〈文姬歸漢〉改編本》《關肅霜的〈鐵弓緣〉》《別開生面的〈李慧娘〉》《裘盛戎的舞臺藝術》等是對傳統、新編劇目以及著名京劇演員的表演藝術的評論。

及至1990年,應北京大學出版社之約,吳先生又對1980年后陸續發表有關戲曲的文章匯集在一起,編為《臺下人新語》《菊壇知見錄》《津門亂彈錄》《看戲溫知錄》《唱片瑣談》和《戲迷閑話》,連同此前在80年代已公開出版的《臺下人語》與《京劇老生流派綜說》一并匯成了《吳小如戲曲文錄》。這部共計71萬字的合集,幾乎囊括了1951—1990年間小如先生撰寫有關戲曲的所有文章,這些長短形式不拘的文章構成了20世紀京劇的歷史、流派、演員、劇目、唱片、戲院以及名票等全方位的概況鳥瞰,《文錄》雖屬“集腋成裘”之作,卻深入淺出地從多個角度與側面闡釋了京劇藝術的深厚和廣博內涵,尤其對上世紀八九十年代成長起來的戲曲研究者及戲迷來說,這本書在普及、加深和提高京劇知識儲備量等方面具有積極的意義,故而《文錄》在1996年曾被北京大學評為優秀文化著作獎。

上世紀90年代以后,吳先生陸續撰寫發表的戲曲文論,被先后收錄在《吳小如戲曲隨筆集補編》和《看戲一得》中,其中比較全面系統和廣有影響的專題當屬《鳥瞰富連成》。1998年“幾乎足跡不進劇場,甚至連聽戲曲錄音看戲曲錄像都顧不上了”的小如先生,因揚之水(趙麗雅)女士為遼寧教育出版社“茗邊書話”叢書組稿,破例根據這組叢書的要求,“篇幅一壓再壓”地撰寫了三萬余字的《鳥瞰富連成》,然實際所述及的僅是富連成社“喜”、“連”、“富”三科的京劇名家。此后的1999年,吳先生再次應“茗邊書話”(第二輯)叢書之邀,撰寫了三萬余字的《盛世觀光記》交由遼寧教育出版社出版。但《盛世觀光記》實際述及的也僅是把富社“盛”字科各行當的京劇名家,于是2002—2003年間,小如先生又應蔣錫武先生之邀,在上海將對“世”、“元”兩科的京劇名家及擅演劇目的回憶和評述系統地寫出,命名為《〈鳥瞰富連成〉后編》發表在蔣錫武先生主編的《藝壇》(第三卷)上。吳先生在前后五年間分三次寫成的文字,匯成了《鳥瞰富連成》的全部內容。《鳥瞰富連成》是一部以觀劇者身份回憶和評述構成的針對富連成社科班喜、連、富、盛、世、元等六科幾代京劇名家表演藝術的漫評。富連成社是中國京劇史上一個重要的京劇科班,由富連成社培養出的侯喜瑞、馬連良、譚富英、高盛麟、楊盛春、葉盛章、葉盛蘭、孫盛文、孫盛武、李世芳、毛世來、袁世海、黃元慶、譚元壽等京劇名家,在一定程度上支撐起了20世紀京劇輝煌的半個天空。作為親歷者,吳先生自1932年起開始看富連成社的科班戲,后來又有機會向富連成社總教習蕭長華先生請益,無論從觀摩還是品藝方面,都積累下了豐厚的財富。小如先生以前后十萬余字的篇幅勾勒出了自己對富連成六科演員的氍毹風采,也對一些名家的表演藝術提出了自己的不同觀點,進而言簡意賅、臧否有度地為讀者奉獻了一部述論結合的富連成觀劇回憶錄,填補了從觀劇角度系統論述富連成社不同歷史時期眾位京劇名家表演藝術的空白,也從親歷者觀劇的視角為后人留下了研究富連成社名家乃至演出史、教育史等方面的重要文獻。

在《鳥瞰富連成》之外,《吳小如戲曲隨筆集補編》和《看戲一得》還集中收錄了吳先生在《戲曲文錄》出版后,陸續發表的戲曲散論69篇,細讀其中的每一篇文章,都會給讀者帶來豐富的知識含量與高遠的藝術鑒賞,從而在某種意義上,引導提高著受眾對京劇欣賞、品鑒乃至審美的能力,這也是小如先生在文筆與見識之外,論戲文叢的最大價值,同時也是吳先生長期擁有相當數量的讀者群體乃至“粉絲”的重要原因。

從吳先生走過近80年來的劇評道路看,他始終以“臺下人”的身份和視角,審視、品鑒著不同時期的京劇劇目和演員的表演藝術,并由此發表自己一貫實事求是的真實看法。因此,出自吳先生之手的論戲文章,從無“官樣”或“花架”文章的習氣,而是本著“知道多少就談多少”的原則,把自己對劇目、表演以及藝術現象的觀點“真砍實鑿”地寫進文章。同時,又因小如先生在看戲、思考和談戲中始終保持著“接地氣”的“草根”心態,所以他的文章頗受廣大讀者的推崇。子曰:“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”,也可以說,吳先生是一位從興趣出發,經過大量的觀摩奠定了他學習、評論、研究京劇的堅實基礎,從而使自己最終成為了一名真正意義上在研究戲曲領域中的“樂之者”。

絕知此事要躬行

在小如先生眾多談戲著作中,最具有代表性和學術價值的莫過于他的《京劇老生流派綜說》,這本19萬5千字的書曾被啟功先生譽為“千秋之作”,對此啟先生又做了“內行不能為,學者不屑為,亦不能為”的總結,對于啟功先生口中的“內行”,我們可以理解為從事京劇表演職業的演員乃至名家,所謂“內行不能為”大抵是源于表演藝術家筆下的文字能力有限之故;而“學者不屑為”是說學者大抵會覺得對京劇流派的研究本屬“小道”,故不屑為之;“亦不能為”則是說雖屬學術研究,但若無京劇研究過硬的基本功及正確的藝術鑒賞能力和美學思想,也難做好。這樣,就造成了在研究京劇老生歷史、表演、流派和風格的領域中,缺乏既能做學術研究又懂京劇表演藝術的研究者的現實。由此看來,何滿子先生能把吳先生的《京劇老生流派綜說》稱為“絕學”,實與啟功先生的論斷是同義互補的兩種說法。

《京劇老生流派綜說》中的《說譚派》和《說言派》寫于上世紀60年代,及至撰寫《說余派》時,因吳先生所持“余叔巖是繼程長庚、譚鑫培之后,京劇老生行當中的第三個里程碑”的觀點,與當時田漢主張的“周信芳是繼譚鑫培之后老生藝術的里程碑”(大意)有觀點上的沖突,故放棄了《說余派》的寫作。“文革”結束后,吳先生從1979年開始,前后用了三年的時間又陸續寫成了《說余派》《說高派》《說馬派》《說麒派》《說“末”》(后改名《綜說之綜說》)以及《說言派補》和《說余派補》等其他篇目。最初這些文章曾陸續刊載于《學林漫錄》,劉曾復先生在讀了《說余派》后曾于1982年3月23日致函小如先生,其中提到“總之,有些人寫的東西說的話都不能‘上史’,兄所選的資料都夠上史的水平,不像一般掌故、軼事,可以隨便說說。兄的文章確是一篇有歷史價值的好文章,最好能把全部各篇收在一起正式出本書。”之后小如先生于1986 年5月在中華書局出版了《京劇老生流派綜說》的單行本,因初版印數只有2000冊,很快即告售罄。為此,吳先生在1990年代編輯《文錄》時,不得不破例將此書納入《文錄》中,但在二次加印的《文錄》宣告售罄后,仍有大批讀者求《綜說》而不得。據各方反映,中華書局在初印18年后的2004年6月首次再版5000冊,因供不應求,繼而又在2007年再次加印8000冊。如果僅從《綜說》的一再加印就說它是“千秋之作”固然牽強,但不可否認的是,這部問世于上世紀80年代的著作,在其刊行后的近30年間始終不斷擁有讀者,這在一個側面也可以證明《綜說》所具有不易過時的學術價值與現實意義。

小如先生出身書香門第,自幼上學,從沒進過戲曲科班,又非如郝壽臣先生的公子,首都師范大學教育科學研究所郝德元教授那樣的“門里出身”的特殊身份,他論及京劇老生流派的著作及文章何以能融“內行”與“學者”于一身,且筆下的研究文章竟栩栩如生,毫不晦澀呢?這依然要從吳先生的經歷說起。

從上世紀40年代至1966年以前,小如先生曾先后向安壽頤、閻景平、王庾生、夏山樓主(韓慎先)、張伯駒、顧贊臣、劉曾復、王端璞、貫大元、郭仲霖等先生學戲,前后共學過六七十出京劇老生劇目的唱念,其中系統實授的劇目至少有四十出之多,這組數字已遠遠超出了今天優秀青年京劇老生演員乃至教師所掌握的劇目數量,而且像《天水關》這樣傳統意義上給老生打基礎的開蒙戲,吳先生曾先后向閻景平、張伯駒、劉曾復、貫大元四位先生學過,由此,吳先生對京劇老生劇目學習的認真與踏實態度可見一斑。不僅如此,小如先生還與蕭長華、姜妙香、馬連良、裘盛戎、奚嘯伯、李少春、葉盛蘭、葉盛長、王金璐、童芷苓、鈕驃等著名京劇行內人士廣有往來,共同探討藝術且友情甚篤。吳先生前后20余年的學戲經歷,可以在先生自己的著述以及京劇演唱中得到印證。2013年,新匯集團上海音像出版有限公司出版了《吳小如京劇唱腔選》,姜駿先生在《前言》中說:“先生的唱段、說戲錄音和先生著述中有關‘學戲心得’(回憶貫大元、夏山樓主、張伯駒等大家學戲經歷部分)的內容是有機的整體,不顯生硬:一方面,借助錄音,可以使得通過文字記錄傳達的更清晰,明確;另一方面,文字的記述,又能便于對唱腔的要領和訣竅的準確掌握。”吳先生的《京劇唱腔選》通過進一步立體直觀形象的展示,充實并彌補了吳先生談戲著作中運用平面文字評介、敘述若干重要唱腔中的遺憾。從吳先生的《唱腔選》中無論清唱還是說戲錄音,他都十分注重演唱唱段的師承來源,所以吳先生的唱段可謂“無一字無來歷”。需要正視的是,小如先生恪守的這一原則恰是今天戲曲教學中已被有意無意忽視的優良傳統。吳先生以踏踏實實,不走捷徑學戲的現身說法,證明和顯示了經“實授”、有“死守”學來的唱段具有京劇本該具有的藝術魅力與價值,從這一點可以看出,小如先生對待藝術求實和求是的精神,值得今天從事戲曲表演和教學的專業人士深思。

作為中文教授的吳先生為什么要如此認真地學戲,難道只是為了“玩票”?顯然不是,因為迄今為止,吳先生生平只有三次粉墨登場“票戲”的記錄。在此不妨再看一下吳先生的“現身說法”:

我總的體會是,你對京戲的感覺和理解,學了跟沒學就是不一樣。我有個不成文的章程,覺得自己是個教書匠,教書得教古文古詩,可你自己要是不會作文言文,不會寫古詩,就去教,那就是瞎白乎。所以,我也就學作文言文,學作舊體詩。我并不想成為古文家,也不想成為詩人,但是我要學,學了知道這個詩應該怎么作,這個文章應該怎么作。后來我把這個道理延伸到戲里,我也得學,學了以后指導這個戲怎么唱,這樣下來,就比光坐臺底下看戲稍微明白一些了。

“學了跟沒學就是不一樣”,先生這句話可算是道破天機,也正因為吳先生曾實實在在地“學了”數十出京劇老生劇目的唱念,才使他成為“(學者)亦不能為”中的特例,進而使吳先生在跨越并兼修“內行”、“學者”兩個不同領域和行當研究者中成為研究京劇老生流派的不二人選。

與此同時,還可以把吳先生的《綜說》與《京劇唱腔選》聯系起來,基于天時、地利等主客觀因素,小如先生親歷了京劇史上“楊、梅、余”的全盛時代,看過真正意義上的“好角兒”,又跟很多“好佬”學過戲(而非“漂學”或“假遛兒”)、取過“真經”,有過“實授”,基于此,才使得作為“臺下人”的小如先生真正懂戲,而且對京劇老生行的歷史、流派與發展了如指掌,如數家珍。竊以為正是身體力行地做到了這一點,才使小如先生的談戲文章能言之有物、擊中要害,游刃有余地行走于京劇老生行當的宏觀與微觀之間,而非隔靴搔癢地偏離本體,做著京劇老生行當之外的“邊緣”研究,這也造就了小如先生筆下的文字在具有微觀視角和立體形象感的同時,更具有強大的感召力,最終達到“行外人說行里話”(貫涌先生語)的水準。

《京劇老生流派綜說》是否是“千秋之作”,尚有待更長的時間檢驗,但像吳先生通過踏踏實實地學習,總結得出實實在在成果的這條“絕知此事要躬行”的治學方法,卻為今天的戲曲研究者提供了多角度的啟示與思考,而先生若要談戲則必先懂戲,若要懂戲則必先學戲的指導思想,更值得今天的戲曲理論家和評論家效仿和借鑒。

信言不美 美言不信

不知從何時開始,吳先生在學術領域中博得了一個“學術警察”的稱號。這大概源于多年來,吳先生始終揮動手中的筆管對一切“泡沫文化”進行糾正、批評和抨擊。文如其人,但凡讀過小如先生文章的讀者,都會對小如先生的文風以及做人準則有所了解,如果允許筆者對吳先生的文章特點進行總結的話,先生無論是在中文教學的本專業,還是在戲曲研究評論,更或在其他涉獵更為廣泛的領域中,最為突出的特點就是:講真話。先生的文章雖有并非“放之四海而皆準”的仁智所見,但從不人云亦云,更不趨炎附勢。“講真話”三個字看似平凡、簡單,但在現實中面對種種復雜紛繁的具體情況時,一個人能做到始終心口如一卻并非是件易事。實事求是地講,講真話有兩個層面的制約,一個層面是言者有沒有真知灼見,另一個層面則是言者敢不敢直言自己的真知灼見,而在這兩個制約因素中后者是更為重要和難得的,而小如先生非但具備以上講真話的兩個條件,更是始終如一出自公心(而非投機)地講了一輩子的真話。

從上世紀40年代的《余門弟子李少春應多演老生戲》《張李評議》《論梁實秋先生談舊劇》,到五六十年代的《“改”筆隨談》《臺下人語》,再到八九十年代的《看京劇〈文姬歸漢〉改編本》《湯顯祖與迪斯科》《寫戲曲回憶文章要嚴肅認真》《〈菊壇舊聞錄〉訂補》《振興京劇的誤區》《藝術效果不能靠“人海戰術”》《臺下人談京劇編導》,進入2000年后的《“評委”應懂戲》《關于京劇〈虹霓關〉》等等,都是吳先生在不同歷史時期針對時弊而闡發的議論與批評文章。例如在戲曲改革的方向及問題上,先生在自己《戲曲隨筆集》序言中說:

多少年來那些甚囂塵上的對京劇強調改革創新的議論,說什么青年人不愛看京戲,看不懂京戲,京戲必須改得合乎時尚潮流(實際上正是讓京戲盡量不像京戲)才能吸引下一代觀眾等等,并非全部事實真相。有些很可能就是一些根本不懂京戲(乃至根本不懂我國古典傳統藝術)或對古典藝術持虛無主義態度的人只圖為己所用而片面夸大了這方面的現象,甚至不排斥其中還有主觀臆測乃至向壁虛構的成分。這些似是而非的論調,實際上產生了多方面的誤導:既誤導了演藝界,更誤導了文化藝術方面的某些決策人。這最后一種誤導負面影響至鉅,甚至連我們黨的高層領導同志提出的“當前對京劇應以搶救、繼承為主”的指示也未能認真得到貫徹執行。如此年復一年,最終的惡果乃是使我們的傳統文化藝術不僅走了一段很長的彎路(實際上目前還在向彎路上不停地走著),而且不免誤入歧途,從而走向絕境。

可見,本該在養拙之年輕松地“躲進小樓成一統”過著“管它冬夏與春秋”的晚年生活的小如先生依然擁有著強烈的憂患意識,一直不知倦怠地在揮動著自己手中倔強的筆管,為傳統文化瑰寶在傳承過程中出現的種種現象和問題進行著他所能做到的一切不同形式的呼吁——即便是在2009年7月,吳先生因突發腦梗而無法寫字后,他仍囑人代為整理發表了《軼聞掌故不宜信口開河》《傳播戲曲文化當力求規范、準確》等擲地有聲的評論文章。一位年逾九旬的老人究竟懷著一顆怎樣的心靈才能做到這些,想來每一個有良知和社會責任感的人心中都會有一本清楚的良心賬。在此,我們不妨重讀上世紀80年代一位20歲的青年在1985年第1期《戲劇報》上讀了吳先生《我的沉思》后,在寫給吳先生的一封公開信中所表達的心聲:

有些人總是強調青年人看不懂京戲,是由于京劇本身存在著致命弱點,說它的故事陳舊,節奏緩慢,距現實生活過于遙遠,我認為這種看法過于武斷。故事陳舊未必使青年人厭煩,《三國演義》《水滸傳》《紅樓夢》的故事可謂舊矣,絕大多數青年惜之如寶,百讀不厭。我是因看老戲才喜歡京劇的,為此,不能說京劇所表演的故事陳舊,青年人就不愛看;節奏緩慢可能是針對電影而發的,我就拿電影文學與戲曲文學來做比較。電影是畫面藝術,戲曲是演唱藝術,各自形成了獨特的風格和表演體系,不能因為戲曲(主要指京劇)有抒發人物思想感情的二黃、西皮唱腔就怨它節奏緩慢,成其為致命的弱點;每當我打開收音機或聽京劇唱片的時候,楊寶森的《文昭關》中的【二黃慢板】,李少春的《野豬林·草料場》中的【反二黃原板】,越聽越愛聽,特別是言菊朋的《法門寺》中的那段【西皮慢板】、【二六板】更是百聽不厭,當然,其它板式也都愛聽。這就說明京劇中的二黃、西皮唱腔,不僅不是它的致命弱點,而是它的優點、特點。好的唱腔,無論獨唱、對唱,總是出現在人物感情或激昂或沉郁之時,爆發在劇情推移的關節眼上,且又音調優美,還有合轍押韻的詩詞,這是其它姊妹藝術可望而又不可及的。而現在有些青年演員為了趕上時代的快節奏把唱【二黃慢板】的地方唱成【流水板】,唱【西皮原板】的地方唱成【二六板】乃至【快板】,他們的這種革新方法是不符合京劇藝術發展規律的,新舊觀眾很難接受這種革新的方法。

每個劇種的欣賞價值的高低,同演員的文化藝術素養有著緊密的聯系。具有較高的文化水平和豐富藝術素養的演員,他們的表演有很大的號召力。青年演員是京劇改革的主力軍,成敗與否取決于他們身上。所以,他們應更加嚴格地要求自己,拳不離手,曲不離口,學習老前輩創造的藝術成果,提高文化水平和藝術素養,在此基礎上大膽地革新、創造。……

吳老與本文作者劉新陽合影

盡管這封公開信發表于29年前,但平心而論信中所談的內容似乎卻并未過時,甚至有些問題即便放在今天,依然可以找到相應的例子。由此不難看出吳老針砭時弊的文章不僅沒有夸大其詞、危言聳聽,反而因此擁有感受相同的讀者及戲曲觀眾。吳老晚年每以自己是一名“厭惡家”自嘲,然我想說的卻是,“莫愁天下無知己,天下誰人不識君”,張發棟先生在29年前發表在《戲劇報》上的這封公開信便是證明。

當然,由于先生敢于講真話,一直講真話,有時為了原則不顧情面,往往是一語破的、一針見血指出問題的癥結所在,往往會使有的人在情面上難以接受,甚至因此結怨。恰如吳老的學生沈玉成先生所說,“老師深知學生對京劇的理解不足半瓶子醋,當面提出忠告,這本來是關心愛護,但當時我確實有點下不了臺。相知多年的師生之間尚且如此,比這更尖銳的批評施之于他人,其后果不是顯而易見么?”加之先生“情性褊急易怒”,平日不茍言笑、不怒自威,因此長期以來,小如先生在一部分人的心目中始終都是一位“脾氣大”、“不受歡迎”且難以接近的孤獨學者。勿庸諱言,小如先生的確因自己始終奉行的講真話原則而在晚年承受著太多本不該屬于他的孤獨與寂寞,為此,晚年的吳先生也一度用“一生坎坷,晚景凄涼”八個字來總結自己的人生。然而,《道德經》有言“信言不美,美言不信”,也許正是那些吳先生口中的真話及轉化為筆下多為“不美”的文字,才使他論戲的著作和談戲文章在過去和現在成為“信言”并因此流傳,并與有些雖曇花一現卻最終隨風而去的“風派學者”的文章甚至著作形成了鮮明的對比。吳老每每真情實感的表達恰是他為人正直、受人尊敬的原因。因此,與其說,這是吳老在戲曲研究中可貴的治學態度,不如說,這是吳老的人格魅力所在。

書生本色皓髯猶,

況信今當死作休。

何強董狐封直筆,

功過留與后人愁。

這是筆者在2007年戲作的一首題為《讀莎齋〈戲曲隨筆集補編〉寄小如先生》的絕句。我始終認為,小如先生是今天站在捍衛祖國傳統文化前沿上,已然為數不多的一位不遷就、不折中、不妥協的斗士,每每想到于此,不由得一次次地從心底對這位鮐背老人肅然起敬。老子說:“授人以魚,不如授之以漁,授人以魚只救一時之及,授人以漁則可解一生之需。”如果把吳老在戲曲研究領域的著述視為他留給戲曲研究領域中的“魚”,那么,他在從事戲曲研究過程中所持的治學方法與治學態度,更值得今天的戲曲理論工作者認真學習和深入研究,并從中得到借鑒和啟迪。我以為,這才是吳小如先生在戲曲研究領域中留給后學屢試不爽并受用終生的“漁”。

責任編輯/劉琳琳