尺素盡顯兄弟情

梁秋川

尺素盡顯兄弟情

梁秋川

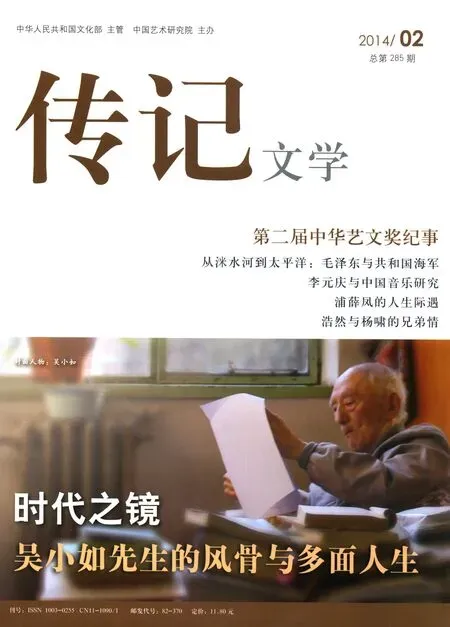

2008年2月20日,父親浩然因病在北京逝世。父親的摯友楊嘯叔叔得聞噩耗后,即派他的兒子小菲弟代表他來京參加告別儀式(因為他當時身體極為不好),隨后又寫出了題為《半個世紀兄弟情》的悼文。兩萬余言的文章,通過一個個感人的情節,向人們敘述了他們兩人長達半個世紀的交往,字字句句都充滿了深厚的情誼和無限的懷念。

對于楊嘯叔叔寫出這樣情深意摯的文章,我和哥哥姐姐都感到是意料中事,因為我們深知父親與楊嘯叔叔那非同尋常的親密關系。這種親密關系已經印刻在我們的心里。

楊嘯叔叔是河北省肅寧縣人,少年時代只上了三年小學便因家貧輟學,當了童工,解放后才又入學讀書。20世紀50年代中期,正在保定銀行學校求學的他,就開始常在報刊上發表文章。在《河北青年報》編輯常庚西的牽線安排下,父親與楊嘯叔叔在保定相識。由于有著相似的身世,共同的愛好,志同道合,二人很快成為摯友。此后,他們一個調往北京工作,一個畢業分配到內蒙古。人雖然分開了,但友情并沒有中斷,他們相互勉勵,相互幫助,在文學道路上不斷前行,相繼成為作家。楊嘯叔叔1965年從內蒙古大學文藝研究班畢業,先后擔任了內蒙古自治區文聯副主席及作家協會副主席、名譽主席,中國寓言文學研究會副會長。

在我出生前好幾年,父親就與楊嘯叔叔成為了摯友。在我的記憶中,無論是專程來京,還是途經,楊嘯叔叔必定要想方設法與我父親會面,促膝長談,并且經常是食宿在我家。在我還是少不更事的孩童時期,雖然對他們談論的許多事情都不太明白,卻很喜歡靜靜地在一旁聽他們說話,常常是聽著他們的談話進入夢鄉,又在他們的談話聲中醒來,也不知他們是徹夜未眠,還是在清晨又開始了沒有談完的話題。在我的印象里,楊嘯叔叔始終是個樂觀、豁達、開朗的人,臉上永遠掛著笑容,即便是在談論一些讓人生氣的事情,也還是笑呵呵的,仿佛在敘述與己無關而又引人發笑的逸聞趣事。如今,我已年至半百,與楊嘯叔叔也多年沒有見面,但他那張可親可敬的笑臉仍時常浮現在我的腦海中。

對于我們幾個兄弟姐妹來講,“楊叔叔”是楊嘯叔叔的專用名詞;父親在對我們談話或寫信時凡涉及到楊嘯叔叔,也必定用“你楊叔叔”而極少使用“你楊嘯叔叔”這個詞。盡管與父親有聯系的楊姓“叔叔”有不少,但我們幾個子女從未因此產生過混淆。幾十年來,我們接聽過無數楊嘯叔叔打來的電話,他的第一句話總是“我是你楊叔叔”,到如今只有一點改變,就是從當初的“我是你楊叔叔”簡化為“我是楊叔”。

楊嘯叔叔不僅與父親的關系很親密,就是對我們這些晚輩也很親近。尤其是在父母去世后,每當遇到一些疑難問題,他總是不厭其煩地給我們出主意想辦法,還經常主動打來電話詢問我們的情況。也許就是因為長期以來形成的潛意識,使得我對父親與楊嘯叔叔之間所發生的一切事情,以及楊嘯叔叔對我們這些晚輩的所為,都覺得是正常而理所應當的,因為他們是好朋友,好朋友之間就應當如此。我對他們之間深厚情誼的感受,在父親去世以后不僅沒有淡薄,反而更在不斷加深。

父親去世后不久,我們開始了收集整理父親作品、文稿等資料的工作。對父親的小說作品我幾乎都閱覽過,其他體裁的作品則很少涉獵。這次為了系統地整理資料,開始全方位的閱讀,那些非小說類的作品竟然也吸引了我,也很是“好看”。但是,當我讀到《動聽的笛聲》這篇文章時,在心里卻生出一種“別扭”的感覺。

《動聽的笛聲》發表在1963年3月號的《河北文藝》上,是父親為楊嘯叔叔第一部小說集《笛聲》所寫的評介文章,是父親50年寫作生涯中眾多此類作品中的第一篇,而且是主動提出寫的。在這篇文章中,父親對楊嘯叔叔的以往創作做了一個小結式的概括,對小說集中的作品進行了分析,成功之處做了具體的肯定,同時,也用相當的篇幅指出其中的不足,而且是那樣的直接。這就是我感到別扭的原因所在。我覺得,為同樣是作家的好友所出版的第一本小說集做評介,實事求是是應該的,也是必須的。對其創作及作品中的不足之處,可以用各種方式在私下交換意見。在這種公開發表的文章中,應當多說長處,少說短處;多寫成功,少些失誤。即便在私下交換意見,對不足之處也應婉轉道出,點到為止。這樣的文章,楊嘯叔叔看了會高興嗎?心里是否會不舒服呢?對此,我一直耿耿于懷。

當作品的整理工作告一段落,開始了書信的收集后,我的這個困惑才得以釋然。

父親一生中收到過大量各類來信,同時也寫過難以計數的信函,由于時間久遠,涉及面廣,收集、整理這類資料便成了一項長期而困難的工作。我們向父親的親朋好友發出征集信函的請求后不久,楊嘯叔叔便將68封192頁的書信復印件寄到我們手中。楊嘯叔叔不僅將這些書信復印件按照時間順序標注上編號和年代,還代向其他與父親有過交往的人征集,并提供給我們許多線索。翻閱時,我們發現這些書信是從1970年開始,直到最后的一封通信,哪怕是只有幾行字的小便簽都完好地保存著,唯獨不見在此之前的。我們十分清楚,他們之間的通信決不是在那個時候才開始的,便向楊嘯叔叔詢問。得到的答復是:那些信件肯定沒有故意丟毀,但翻遍所有的地方也沒有找到,很可能是在幾次大的搬遷中不慎遺失了。對于這種假設,我們和楊嘯叔叔都感到痛惜和遺憾。

在一次清理父親物品時,我偶然發現一疊系捆得整整齊齊、結結實實、因時間久遠已經有些發黃的陳舊信件。當時,我們正收集、整理父親的文章、手稿和發出的信函,還無暇顧及所收到的信件。對此,本可以放置一旁,繼續清理工作。如同鬼使神差一般,我竟不嫌費時費力地打開了這個信捆,使人驚奇的事情發生了——信封上是我所熟悉的父親的筆跡,收件人的位置上清清楚楚地寫著“楊嘯”。父親寫給楊嘯叔叔的89封早期信件(1957年至1969年)竟“藏匿”在我們的眼皮底下。在場的大哥紅野回想起來:“文革”中“抄家風”刮起來的時候,楊嘯叔叔曾把一些“貴重”物品從內蒙轉移到北京,交給我父親代為保管。這些“貴重”物品中除了楊嘯叔叔早年間出版的著作外,還包括這捆信件。

父親寫給楊嘯叔叔時間跨度近50年的信件基本收集齊全,我心中的喜悅與激動是可想而知的。這157封信件所包含的內容是極為豐富的,不僅涉及到文學創作,也涉及到思想意識;不僅談論到個人生活,也談論到社會生活。閱讀完全部信件,給我最大的感觸是:在這些信中所談及的所有問題,都是開誠布公、坦誠相見的,沒有任何拐彎抹角、模棱兩可、含糊其辭。父親致楊嘯叔叔的信件如此,那么楊嘯叔叔給父親的信中也會是同樣的嗎?

楊嘯叔叔因要出版他的《文集》,擬將他寫給父親的那些信也編入其中。我們很快便查找到281封被父親保存完好的那些來信。為了解除心中上述的疑問,借清點之機,我瀏覽了這些來信,得到了肯定的回答。

在父親與楊嘯叔叔438封的往來信函中,我看到了他們之間用紙筆的傾心交談,看到了摯友間的思念、友愛和深透的理解,看到了相互間的無私幫助與支持,看到了真情與真誠。他們之中任何一人取得點滴成績和進步,都會引發對方的喜悅,而表示由衷的祝賀和肯定;任何一人遭受暫時困難和挫折,都會引起對方的憂慮,而發自內心地給予勉勵和支持。

在很多時候,父親與楊嘯叔叔寫出新作品,都要先寄給對方征詢意見,相互探討。無論是征詢者,還是被征詢者,都是認真坦誠地提出自己的看法,絕不包含一點敷衍的成分。這些新作品,有的是在報刊上剛刊載出來的,有的則是尚未發表的手稿。他們對這些新作的看法,除了有機會面談交換意見外,很多都是在信件中表述出來的。諸如,父親在看過楊嘯叔叔《春》的手稿后,在復信中除了肯定它的優點外,還指出:“這篇東西的中心思想不夠突出,這種思想是作家的主觀意圖,也就是說,作家通過自己的作品里人物形象的塑造,企圖告訴讀者什么?也就是說,讀者讀過它之后,會得到哪些強力感染?其次,對事件安排和情節的選擇也缺乏推敲,上廟會遇事,尤其拖拉機耕地那一場,顯得陳舊、落套。而最主要的缺點,是人物的精神活動太少了。”楊嘯叔叔在看過父親《蜜月》的手稿后,在信中談了自己的看法:“小伙子畫畫的細節似乎未交待清楚,他畫的是船呢,還是畫的河呢,他畫了回去做什么用,如果是為造船,恐怕像寫生似的畫回去是不行的。”《蜜月》修改發表后,楊嘯叔叔又在信中談了自己的感受:“發表稿與原稿比生色不少,要完美得多了……對媽媽把男主人公鎖在屋里的情節不夠新穎,兩個主人公雖然也很活,也很可愛,但不如《并蒂蓮》《朝霞紅似火》,不如那兩篇更耐人尋味。”針對父親的《姑娘和鐵匠》,楊嘯叔叔認為:“人物性格有的刻畫還嫌不足,比較明顯的表現,鐵匠作為一個重要人物,而他給人的印象卻不甚鮮明。”對電影劇本《老支書高松山》的初稿,楊嘯叔叔認為“有些人物的性格還不夠鮮明,有些地方沒有充分展開,整體看來還比較粗。”不僅是已經完成的作品,就是一些創作構想也在他們相互探討的范圍之內。1970年底,父親準備創作長篇人物傳記《王國福》,楊嘯叔叔得知創作構想后,詳詳細細給父親寫了五大條建議。當《王國福》寫出了全部大綱和一部分初稿后,《人民日報》發文,不允許寫真人真事,父親便打算將其與以前草擬出的《金光大道》第一部合并。對父親的設想,楊嘯叔叔提出了自己的看法:“對于《王國福》與《金光大道》合并,認為不合并為好,《王國福》已經搭起架子,也寫出了前一部分,《金光大道》也同樣,合并,則需要打亂后重新結構。如果將名字更換,增加些虛構情節,則可事半功倍。”1971年底,父親收到楊嘯叔叔寄來的小說《紅雨》的故事提綱,欣喜之余,立即復信,在人物設置、情節安排等方面提出了自己的設想。這樣的實例是很多的,不勝枚舉。

無論是對方創作的手稿還是已經發表的作品,他們閱覽起來都十分認真,甚至比校改自己的作品還要仔細。他們不僅相互了解對方的人,也十分了解對方的作品。1965年7月,父親將《艷陽天》第二卷的校樣寄給楊嘯叔叔,征詢他的印象和意見。楊嘯叔叔閱讀后立即寫來信。他在信中除了真誠的贊揚和熱心的鼓勵外,還詳細談到幾點意見,其中一條是這樣寫的:“在一卷中提到,在馬立本當會計之前,韓小樂是會計,那么,在二卷中,撤了馬立本,讓韓小樂接會計時,韓小樂是否會對會計工作那樣外行?(連算盤也不會打。)”這是一處包括編輯在內幾十個看過稿子的人都未曾發現的紕漏。父親收到楊嘯叔叔的反饋后,很快給他回了信,在信中除了“夸獎”他“你對文學、對生活有獨到的、高明的見解,對我的,還得加上個‘透’字。”同時也“責怪”他,為了堵塞那個紕漏“你給我掠走了整整半個工作日。”

在父親與楊嘯叔叔的往來信件中,也有多處涉及到那篇《動聽的笛聲》。楊嘯叔叔得知父親要寫這篇評介文章的意圖后,在給父親的信中寫道:“多指出些缺點,尤其是能夠給我想出點解決的辦法,是我當前迫切需要的。”這絕不是虛假的客氣,而是發自于內心的真意。父親先后4次對這篇文章進行了大的修改,仍不能使自己很滿意。他告訴楊嘯叔叔:“稿子沒有寫好,花去的時間倒不少,真苦呀。這是我在這方面特別低能的表現。如果它在發表之后,直接或間接對你有一些幫助的話,那將是我最高興的事,受了些苦,花了些時間,也是值得的了。”“對于你的作品,是偏愛的,越這樣,反而越覺得它們缺點很多。所以,文內好話說的不多。”“花的時間不少,退堂鼓一個勁兒打,可是一想到你,就咬牙。不管怎么樣吧,我做了我想做你需要我做,而我又能夠做的事情,總還是值得高興的。”

閱讀完這跨越近半個世紀的438封信(前不久,在河北省三河市浩然文學館中又查找到楊嘯叔叔19封來信),我理解了,那篇《動聽的笛聲》,只不過是父親與楊嘯叔叔之間書來信往的一種延伸,是其中有關文學創作方面內容的一次匯集和公開。

中國自古以來就存在“文人相輕”的陋習,社會進步、前進到當代,這種陋習依然存在,在某些特殊的歷史時期和階段,甚至發展到“相傾軋”、“相吞”的地步。父親與楊嘯叔叔屬于同時代的作家,在他們身上,我沒有看到絲毫這種陋習的痕跡,看到的只有真正的友情。不僅他們之間如此,在他們周圍還有一些類似的情投意合的好朋友。他們這些人聚會在一起時,是最輕松、最愉快的時刻,有的時候甚至表現出一點“頑皮”。在20世紀70年代的一天,父親和楊嘯叔叔等幾個好友在我家聚會,詩人李學鰲叔叔姍姍來遲。在等待他的時候,印象里是楊嘯叔叔首先提議替他“創作”一首詩,于是幾個人便你一言我一句地“湊”了起來,并抄寫在一個當時義利食品廠出產的“甜圓面包”的紙包裝袋上。“詩”的內容我至今還清晰的記著:“甜圓面包甜,甜圓面包圓;甜圓面包真甜,甜圓面包真圓。李學鰲作”。當李學鰲叔叔看到他的“佳作”時,笑得前仰后合,其他的人也都捧腹大笑,就像是幾個天真的孩童。盡管這件事情已經過去了幾十年,當時在場的人也有許多作古,但每當我回想起那時的情景,仿佛就發生在昨天,仍能感受到那種歡快、愉悅、親密的氣氛。

楊嘯叔叔性格開朗,始終保持著一顆“童心”。也許就因為這樣的一顆“童心”,他才寫出那些不僅少年兒童喜愛,同時受到成人贊許的兒童文學作品。因為這顆“童心”,也使父親對這位遠在內蒙古大草原上的摯友更多了一份牽掛和惦念。這是我從父親致楊嘯叔叔的那些信件中感受到的。父親雖然只比楊嘯叔叔年長4歲,但投入社會生活的時間早許多,又從事多年的農村基層工作和新聞記者工作,因而經歷的事情要多一些。父親在文學創作中,始終堅守著“社會生活是文藝創作的唯一源泉”這一信念,不僅自己常年深入基層,也希望楊嘯叔叔能為寫出更好的作品而經常不斷地投入到火熱的現實生活中。這在父親致楊嘯叔叔的信件中是顯而易見的。1957年,楊嘯叔叔從保定銀行學校畢業,這樣的學校,中國人民銀行在全國范圍內僅開辦了兩所。楊嘯叔叔畢業后完全可以不離開河北家鄉,分配在北京或河北的一些大城市工作。那個時候的年輕人都非常積極上進,以“到邊疆去,到最艱苦的地方去,到祖國最需要的地方去”為榮,楊嘯叔叔也是如此,主動要求分配到內蒙古工作。父親得到消息后十分高興,在給楊嘯叔叔的信中寫道:“請先接受我的祝賀吧。你好比一尾小魚,從池塘里躍進大海洋。遼闊的天地供你游泳,驚濤駭浪把你錘煉,盼望早日見到你龍門之躍。蒙古草原是個大好的地方,有特色、有生活、有詩。你要愛它,深深地愛它。你所需要的一切,這兒都能取到,你的理想將在這兒得到支持。”在此后的歲月里,每當得到楊嘯叔叔深入到農村或牧區生活、工作的消息,父親便總是給予鼓勵和支持,希望他更多的熟悉生活,更多的汲取養分,寫出更多更好的作品。

父親在與楊嘯叔叔長期的交往中,不僅關心著他的文學創作,也關心著他生活中的方方面面,時常囑咐于他。1962年楊嘯叔叔結婚,父親在給他的賀信中寫道:“今天是廿四日,是你的喜日后第一天,特意寫信,為你們祝賀。希望你們‘五一’節來京度‘蜜月’,好嗎?‘娶了媳婦就是大漢子’了,對自己應當有更高的要求了。……家庭生活處理要得法。這樣,它會成為你力量河流的一支小泉;否則,卻是一條泄水溝。你要當個好丈夫,而她,我相信她會是個好妻子,兩好并一好,你們生活是幸福的。……”“文化大革命”前夕,稿費一再降低,父親在信中叮囑楊嘯叔叔“希望以后過日子手頭緊一點,千萬不可再掛上個生活負擔的包袱。”一次得知楊嘯叔叔的一些財物被竊后,馬上寫信勸慰,并詢問是否需要寄去過冬的衣物或其他物品。

摯友間的關心、體貼,是應當的,也必然是相互的。父親是個好動感情的人,有的時候很容易激動,楊嘯叔叔幾次在信中提醒:“覺得這樣不好,還是應當盡量克制。”父親為圓作家夢,為了在文學事業上不斷攀登向前,經常處于“拼命”狀態。日積月累,身體素質有了很大的下降,除了高血壓之外,還經常有感冒等病癥出現。楊嘯叔叔在致父親的信中,總是詢問父親的身體狀況,要他多加注意,不要過于“拼命”;有的時候在一封信中反復強調幾次。這類的話語,從20世紀50年代,一直寫到21世紀。二人見面時更是常常勸說父親注意細水長流,多保重身體。1976年春節,父親因病住院,楊嘯叔叔得知消息后寫來一封一千余字的信,有關健康方面的話,占據了一多半,寫得情真意切,在措辭上也較以往“嚴厲”了許多:“初二那天,我給您打了個長途電話,大嫂接的,說是您因血壓高、心臟也不好住院了。盡管大嫂說您的血壓已經下來了,讓我不要著急,但是,我怎么能放得下心呢?這幾天我一直惦念著您的病,不知現在怎樣了?我想,您的病,完全是由于勞累所致。記得我多次對您說過,希望您要注意休息,勞逸結合,不要拼得過了頭,可您總是對這個問題重視不夠。……希望您無論如何,從現在起,接受教訓,注意休養和治療,要聽醫生的話,醫生不讓您寫東西,您就要下狠心,把筆停下來。……我當然知道,對您來說,停下筆來休養,這將是一種很大的痛苦。但是,我想,這也需要毅力。如果需要這樣,那就得咬著牙,橫下心來這樣做。我希望您這次要聽我和同志們的話。”楊嘯叔叔的這種關心、體貼,不僅反映在信紙上和語言上,更有實際行動來體現。給我印象最為深刻的,是在一次酒席宴上,楊嘯叔叔寧可自己喝醉,也不使父親飲酒過量。那是在1973年的7月間,父親與楊嘯、李學鰲兩位叔叔一同到承德寫作,偶遇一位曾在北京市文聯“支左”,并與父親相處很好的部隊首長。在相聚的酒席宴上,這位首長讓他的一個年輕下屬頻頻向父親敬酒。楊嘯叔叔見此狀很是擔心,怕如此下去,父親會不勝酒力,有損健康,便起身為父親“擋酒”,與年輕的軍人一口一杯地對著喝了起來……

由于志同道合、感情深厚,父親與楊嘯叔叔都渴望能經常相聚暢談。在1969年2月20日的日記中父親曾這樣寫道:“春節期間,常常想起楊嘯,幾次提筆要寫信,卻又千思萬感心頭聚,舉筆無言難表達。不知他這段時間日子過得怎么樣,更不知他對未來的道路怎么看,能坐在一起,暢談上一個夜晚,那該多好哇!”父親在給楊嘯叔叔的信中總是詢問他何時能夠來京。楊嘯叔叔則爭取各種機會到京聚會。短暫而愉快的相聚,常常使人感到意猶未盡。楊嘯叔叔在一封信里就這樣表述過:“來到北京之前,感到見了您們會有千言萬語要說,及至見了面,卻又感到一切都相互了解了,無須多說了;可是當一分開,卻又覺得有很多話沒有說完。”父親的感受則是“你在時,還沒什么,一走,心里總覺得很難過。”1970年的3月間,楊嘯叔叔外調路過北京,而此時父親正在京郊順義縣協助工作,于是便將他帶到焦莊戶,認識一下這塊英雄的土地和生活在這里農民朋友,了卻一個十幾年的愿望。“男兒有淚不輕彈,只因未到傷心處”,當第二天在順義縣城分手,看著楊嘯叔叔登上了開往北京的長途汽車后,父親想起他們的過去、現在和未來,控制不住的淚水流了下來……

兩個相隔千里的摯友能夠在一起的機會和時間太少了,只能通過書信來交流感情和傳遞信息,他們都極為盼望能經常不斷收到對方的來信,隔段時間沒有收到,便更加惦念。父親對楊嘯叔叔說:“要在忙中抽暇寫信給我,把你的生活、工作、寫作情況細細說明。”“希望不斷地見到你的信,越長越好。”楊嘯叔叔則說:“每逢日子多了見不到來信,心里就空空蕩蕩的,掛念的很,明知您那里會一切順利,可是卻又不放心。”楊嘯叔叔的一首《讀廣兄來信漫筆》的詩,表達出他收到父親來信時的心情:相見何難別何速,此心日日系京都。唯有一事聊堪慰:魚雁常傳尺素書。父親有的時候因為格外忙碌,無法給楊嘯叔叔寫信;有的時候因為在創作上將有重要成果產出,盡管十分惦念,也強忍著,希望能使對方得到一個意外的驚喜。1971年父親寫作《金光大道》時,曾兩個月沒有去信,使得楊嘯叔叔萬分惦念,不斷寫信詢問情況;父親強壓“預喜”的沖動,直到完稿才報喜,使得楊嘯叔叔更加喜出望外。他們之間的很多通信,如果刪去抬頭和落款,一定能使一些不明就里的人認為是身居兩地親兄弟間的家書。

父親與楊嘯叔叔彼此間的惦念,使得他們常在夢中相會。兩個人都曾經以詩來記錄這樣的情景。楊嘯叔叔的詩是這樣寫的:“夢中常相見,談笑興致濃。醒來隔千里,悵望滿天星。”父親的詩是:“燕山飛銀雪,塞外舞金沙,路遙不相會,夢里到君家。燈下吐肺腑,滔滔瀉三峽,憶舊增新勇,展望長才華。不為謀利者,壯志在天涯,愿灑男兒血,培育朝陽花。共盟移山誓,并騎催戰馬,命存筆在手,老死不卸甲。喜看金光道,風景美如畫,百花盛開時,忠骨染紅霞。”

父親與楊嘯叔叔的情誼,體現在方方面面,也經受了各種考驗。在父親處于人生低谷的時候,楊嘯叔叔十分擔憂父親的身體和情緒,不斷地寫信勸導。而此時,也正有人打算借題發揮,到處煽動批判《西沙兒女》電影劇本(楊嘯叔叔為編劇),想以此將楊嘯叔叔拖下水。楊嘯叔叔對此毫不擔心:“因為這樣,我倒可以與您患難與共了。”

在我們所收集到的父親涉及百余人的信函中,致楊嘯叔叔的信不僅是基本上完整保存下來的,也是開始通信時間最早,數量最多,幾十年從未間斷過的。

在“文革”最激烈、最熱鬧的時期,人人自危,提心吊膽,不知什么時候就會被人揭發,或被人“揪”出來,對他人當時的處境難于了解,更不可能及時了解,因而父親同很多人的通信聯系中斷了。有時偶爾接到一兩封信,因害怕給別人“招災”,也怕給自己“惹禍”,就沒敢回信。但父親和楊嘯叔叔的通信卻始終未斷。這也從一個側面反映出他們之間相互理解、相互信任以及關系密切的程度。

一日,在電腦前連續工作數小時的我,感到有些勞累,便站到窗前向遠方眺望,想讓已經略顯疲憊的大腦稍事休息。可那運轉著的大腦一時難以平靜下來,許多思緒仍在不停地翻騰,那次非常偶然地找到父親致楊嘯叔叔信件的事情再一次浮現的眼前,同時一串疑問也跟著閃現出來:那些信件真是如大哥紅野記憶中的,在那個特殊時期從內蒙“轉移”到北京的嗎?如果覺得這些信件有可能引出某些麻煩,完全可以在當地撕掉、燒毀,從而一勞永逸。在收集父親信件的過程中,許多人都告知因種種原因,或遺失或銷毀。楊嘯叔叔為何偏偏要千里迢迢“轉移”到北京呢?其中許多信件的抬頭和落款,為什么沒有用人們所熟知及慣用的“筆名”,而使用鮮為人知的“原名”?

我帶著重重的疑問回到電腦前,給楊嘯叔叔發了一封詢問的郵件,很快便收到了回復。楊嘯叔叔告訴我:像我父親和他這樣,從青年時代起直到老年,一直保持不間斷的通信這樣的情況,是不多見的。這些信件,能基本完整地保存下來,是不容易的。在“文化大革命”期間,有一度他所在的伊克昭盟兩派斗爭十分激烈,他隨時有被抄家的危險,便把多年來的日記和一些珍貴照片,全都忍痛燒掉了。但對父親寫給他的信件,卻無論如何也舍不得燒掉。當時,父親的情況比他那里要相對穩定些,不大會有被抄家的危險;于是,就把父親寫給他的信和一些別的認為珍貴的資料,趁一次出差的機會,都帶到了北京,由父親代為保存。他們互相通信時那些不同的稱呼和落款,有時是因為感到這樣更親切;有時則是為了一旦信件被人偷拆(在那個年代,這樣的事是常有的),讓偷拆信的人不清楚是他們兩人之間的通信。

看了楊嘯叔叔的解答,使我聯想起一件事:1966年5月,《艷陽天》第三卷出版,原計劃在6月15日左右送達新華書店出售,但卻沒有如期出現在書店的貨架上。父親直到當年的10月25日才在出版社第一次看到它,并拿回兩冊樣書。造成這種情況的原因,是因為當時“文革”已經開始,印刷廠雖已印刷、裝訂完畢,出版社卻沒敢公開發行。父親為防不測,使浸透自己心血的三卷本《艷陽天》能夠完整地保存于世,便將其中一冊交給楊嘯叔叔,托他帶到內蒙代為保存。父親當初一定是覺得把那本視為珍寶的書交給了一個最可靠的人,帶到一個最保險的地方,萬萬不會想到,隨著形勢的變化,這個最保險的地方差一點成為最不保險之處。命運之神總是時常和人們開一些小小的玩笑。

隨著這些聯想,一些往事也漸漸地從我的記憶深處浮現出來。記得在20世紀70年代,我經常隨父母到故鄉去,姥爺家那靠北墻的一溜躺柜中,有幾個是專門存放父親的物品的。因為每次去,父親都要在其中翻找,而母親也曾親口告訴過我,那里面存放的是我家的東西。等社會形勢已經很穩定的時候,這些我不知道何時轉移到鄉下的物品,又陸續地被帶回到北京城里。這些物品,主要是一些父親珍藏的書籍和一捆捆的書信。我之所以有這樣的記憶,是因為那個時期每一次從老家回來,父親都要跟我一起從信封上剪下我喜歡的郵票和推薦一些書籍讓我看。我可以肯定,那一捆捆的書信中,一定包含著父親與楊嘯叔叔的那些往來信件。

也許是因為我的血管中仍流淌著農民的血液,仍保持著農民的“倔勁”和“軸勁”,每每對某件事情產生興趣時,就一定要弄個清清楚楚、水落石出。當一個個疑問得到解答后,又一個問題從我的大腦中蹦了出來:既然楊嘯叔叔如此珍惜這些信件,為何會忘記它們保存在何處呢?這個問題,我沒有再向楊嘯叔叔詢問,因為在霎時,我自己想到了答案,而且肯定這個答案決不會錯:當一個人藏匿一件珍愛的物品,如果隱藏的地點不很牢靠,那么就會日夜為之思慮,擔心出現差錯;如果對這個地點十分放心,感到萬無一失的話,就不會再為它擔憂。日久天長,甚至忘記了藏匿地。我想,楊嘯叔叔一定是這樣的,那些書信存放在父親的手中,是他認為最安全、 最保險的地方,無需再為它多慮。幾十年過去了,只能依稀記得把它們珍藏了起來,卻忘記了“地點”。

為了能將收集到的書信長久地保存下去,給研究者提供更加豐富、詳實的資料,我們幾個子女擬編印父親的書信集。由于沒有經驗和忙亂,最初沒有想到請人作序。事情進行到一定程度,有人提出了這個建議。當我們決定接受時,寫序之人也同時在心中確定:楊嘯叔叔。我向楊嘯叔叔提出了這個請求,并很“無理”的要求在3日內完成。楊嘯叔叔放下了手中正在進行的工作,全力以赴寫作,僅用不到兩天的時間,便通過電子郵件將“序”發送給我。楊嘯叔叔的序言寫得樸實、真摯,其中的一句話給我的感觸最深,也深有同感。對于給我父親的書信集作序,楊嘯叔叔表示“我對此事義不容辭”。是的,確實義不容辭,因為他們之間有著保持了半個世紀的兄弟般的情誼。

父親與楊嘯叔叔這四百余封長達半個世紀的往來書信,既有著相當大的文學價值、史料價值,同時也是兩位作家半個世紀兄弟情的一個有力的佐證。

責任編輯/劉琳琳