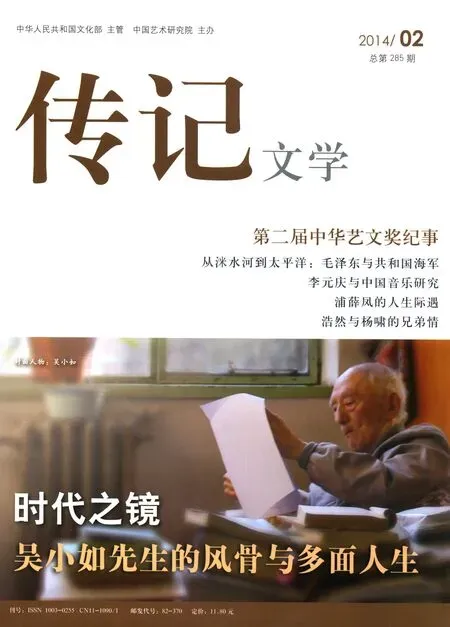

科學文藝領域的拓荒者

——鄭公盾

陳曉紅

科學文藝領域的拓荒者——鄭公盾

陳曉紅

第一次看見鄭公盾的名字是在一本科學小品選的書上,我想當然地認為他同很多科普作家一樣,也是學而優則寫的科普作家。直到有一天拿到他的女兒鄭維老師整理了三年多的2000多頁的文稿,我才開始慢慢走近公盾先生的精神世界,試圖理解他對人生和科普的詮釋。可惜,這時離他去世已經20年了。我翻看著他女兒從麻袋裝著的文稿中整理出來的文字,為他的博學而折服。

鄭公盾原名鄭能瑞,1919年出生在福建長樂縣。公盾先生的父親是個商人,在南平縣賣干果,酷愛舊體詩,閑暇之余經常寫詩吟誦,公盾先生后來還為他編過詩集。他還保留了明清商人愛看小說的遺風,我們可以想象著長衫的老先生在陣陣干果香中怡然自得的場景。然而在那個特殊的年代,淺吟低誦定會被時代前進的車輪聲取代。公盾先生青少年時代就投身民族民主革命運動。1936年,他在福州英華中學讀書期間,加入了鄒韜奮、沈鈞儒等人發起的中國抗日救國會,后由劉良模、曾煥乾介紹加入中國共產黨。

由于鄭公盾早年加入中國共產黨,積極地參加中共地下黨工作,國民黨反動派把他列入抓捕黑名單,因此他在動蕩的年代中,為逃避敵人的追捕不得不頻繁轉了三所大學,才完成了大學課程。1938年至1941年,公盾先生先后在廈門大學化學系、廣西大學政治系就讀。1939年在廣西大學政治系就讀期間,由于學習成績優異,思想進步,經政治系教授張鐵生(共產黨員,解放后在中調部工作)介紹到《救亡日報》報社工作。《救亡日報》是抗日戰爭時期在廣西桂林出版的一張黨領導下的進步報紙,一直受到黨中央的重視,1938年周恩來在武漢親自指示《救亡日報》的辦報方針為:宣傳“抗日、團結、進步”,但要辦出獨特的風格來,辦出一份左、中、右三方面人都喜歡看的報紙。公盾先生在該報任《青年政治》副刊的主編期間,既編亦寫,針砭時弊,使副刊辦得有聲有色,專刊共出了13期。1940年底,“皖南事變”發生后,鄭公盾義憤填膺,冒著白色恐怖的危險在詩篇《誰能唱下去》中寫下了“當成千人民流著眼淚的時候,我仍然要唱下去,仍然有堅強不屈的信心”的詩句。

“皖南事變”后,國民黨大肆追捕革命青年,鄭公盾回到福建。1941年到1944年在協和大學歷史系就讀,同時任福州省立高中的教員,并協同福州地下黨負責人李鐵、曾煥乾工作。1945年初,鄭公盾受共產黨員、著名記者羊棗之邀到美國新聞處東南分處工作。當時,他們和重慶八路軍辦事處有聯系,通過美軍飛機將《新華日報》《群眾》等宣傳品運到永安城,偽裝后分發到東南沿海各地。他們曾成功地散發了從重慶輾轉寄來的50份刊有毛澤東的《論聯合政府》的《新華日報》,以及朱德《論解放區戰場》等中共七大文件,引起了強烈的社會反響。

1945年夏, 國民黨反動派制造了駭人聽聞的“永安大獄”事件,悍然逮捕了羊棗等30多名文化界人士。1946年羊棗被虐死在杭州獄中,引起全國新聞界、文化界的極大憤慨。在羊棗被捕前后,鄭公盾和地下黨的其他同志一起極力營救,因而受到國民黨的監視。離開美國新聞處東南分處后,他先后在福建晉江中學和集美中學任教,后不得不轉移至杭州,在浙江省建國中學和浙江省樹范中學任教,并于1947年9月考取浙江大學人類學研究所的研究生。在就讀浙江大學人類學研究生期間,他還利用報刊宣傳革命思想。浙江解放后,鄭公盾參加浙江省軍管會文教部工作。先后任杭州第一高級中學黨支部書記兼副校長、浙江省文教廳研究室主任。

鄭公盾著《螢火集》

1951年,鄭公盾由中央組織部調到北京,先后任《學習》雜志社辦公室主任,《紅旗》雜志文教組長、文藝組長。由于他一直從事革命文藝理論和文學遺產的繼承和批判的研究,因此在“文化大革命”期間,被安排在中央文革小組的文藝組。但是,具有革命覺悟的鄭公盾,當發現“四人幫”通過戚本禹要整理周總理的材料時,毅然上書黨中央匯報,可是落入葉群之手,反被冤屈打入秦城監獄。在長達8年之久的牢獄生活中,他受到殘酷的迫害,被打掉了12顆牙齒。然而,鄭公盾堅信真理,決定把牢底坐穿。他在十分艱苦的環境里,以寫交代材料為名,認真通讀了馬列全集,并在字里行間寫下了讀書筆記和詩篇。直到1975年5月12日他才獲釋放,1979 年12月10日徹底平反,恢復了黨籍和名譽。

鄭公盾在出獄平反后,于1978年調到中國科協,被任命為科普出版社的總編輯,負責恢復和重建科學普及出版社的工作。但是,要恢復和重建被“四人幫”砸爛的科普出版社面臨著很大的困難:一沒有健全的組織機構,二沒有骨干人員。鄭公盾找回了一些得力的業務骨干,又對出版社的組織機構進行科學的整編,使出版社有了眉目。

在整理公盾先生生平的過程中,遇到了前所未有的困難,因為,公盾先生生前沒有留下一份完整的個人傳記,我只能通過查檔案、訪談、查資料的方式去盡量復原歷史。因此,這篇傳記沒有辦法像其他傳記寫得那么生動,雖然,在采訪中我了解到其實公盾先生是一個很風趣的人,喜歡和年輕人開玩笑,和孩子們打鬧,但是那些音容笑貌也只能在我們的想象中鮮活,而不能在他自己的筆下流淌。在訪談過程中我才逐漸了解到公盾先生為什么沒有留下個人傳記,因為他除了日常工作、生活外,把所有的時間和精力都放在看書上。接受我訪談的有他的親人、故友、同事,每個人給我說的對公盾先生的第一印象就是喜歡讀書。他嗜書如命,涉獵廣泛,這從他的求學經歷中也能看得出來。他最初讀的是廈門大學化學系,后來轉學入廣西大學政治系,再后來就讀協和大學歷史系,這固然是因為公盾先生思想進步,為了革命事業不斷放棄個人的學業,但是另外一方面,也反映出他讀書的廣博。他的女兒鄭維老師還講了關于他愛書的小故事,他入獄后,工資都凍結了,家里的孩子沒飯吃,鄭維老師賣了一點他的藏書,出獄后,因為這件事,公盾先生很生氣,很長時間不理她,后來每每提到這些書都很惋惜。

鄭公盾著《水滸傳論文集》全集

解放后公盾先生任《紅旗》雜志文藝組的組長,閱讀了大量相關作品,他讀書不是泛泛地讀,而是要做讀書筆記。由于他的知識積淀深厚,他創作的作品比較生動,在科學文藝作品的創作中,這個優勢就凸顯了出來。所謂的“文以載道”,在公盾先生的文章中我們可以看到他對于社會、人生的思考。我們在書中選擇了他創作的科學小品,從中可以看出他在知識介紹過程中蘊含的對宇宙、地球的哲學思索。

公盾先生不僅學識淵博,更是善于運用類書,他雖然讀過化學、政治學、歷史學和人類學專業,但是,為了讓寫作的內容更準確,他經常使用工具書核實相關的知識。雖然現在網絡社會,可以很容易找到自己要找的知識,不必費勁地去類書中查詢,但是公盾先生這種對知識嚴謹求證的態度還是值得從事科普創作的作家學習的。利用類書不僅確保了作品的科學性,更擴大了公盾先生的創作領域。大部分科普作家都是在自己的專業領域中進行創作,他們在專業領域中游刃有余,可以講得深入淺出,這固然是科普創作的好途徑,然而對創作來說也是一種束縛。而且,有些有熱情進行科普創作的作家,不一定具備自然科學專業背景,合理利用類書,有助于這些作家進行科普創作。

公盾先生不僅自己從事科普創作,同時也鼓勵和指導有潛在能力的年輕人進行相關的創作。我曾經采訪過受到公盾先生諄諄教誨的張潤青老師,他感激公盾先生引導他走上了數學科普創作的道路,他先后出版過《數學萬花筒》等科普著作,為“文革”后渴望知識的中學生提供了精神食糧。公盾先生非常關心青少年科普書籍的創作和出版,在他擔任總編輯期間,先后出版了777種科普圖書,其中包括基礎科學、應用技術、科學史和科學家傳記、科學文藝以及外語教學等各種門類。特別是與美國《時代—生活》叢書出版社合作、改編出版的《少年科學知識文庫》10卷本,包括《數學》《植物》《昆蟲》《動物》《水下生物》《史前生物》《交通運輸》《電子與能》《宇宙與氣象》和《生活情趣》,第一版就發行了7萬套。這與他喜歡同小孩子和年輕人打交道的性格有關系,他的性格單純,喜歡簡單的事物,喜歡了解年輕人、關心年輕人。他在辦社的過程中,也十分重視對編輯人員的素質培養。他非常愛惜人才,聘用的特約編輯中有許孟雄教授,原是國民黨駐馬來西亞大使,上世紀70年代末,許孟雄教授剛剛平反釋放,沒有單位敢用他,鄭公盾看中他是不可多得的人才,不但聘用了他,還給了他每月300元的高薪,后來許孟雄教授到中國人民大學英語系任教授。公盾先生認為要做好編輯工作,首先要不斷學習和補充新的科學知識;其次,不僅要熟悉出版業務,還必須經常做調查研究,要密切注視出版界的動態,要思想活躍,出好點子;最后還一定要具有較高的文字水平,不但會改稿,還要自己動手寫稿。公盾先生以身作則,出版了《水滸傳論文集》《魯迅與自然科學論叢》《螢火集》《茅以升——中國橋梁專家》《科技史話》《緬懷集》《簡明中外醫史手冊》和《科普述林》等專著。

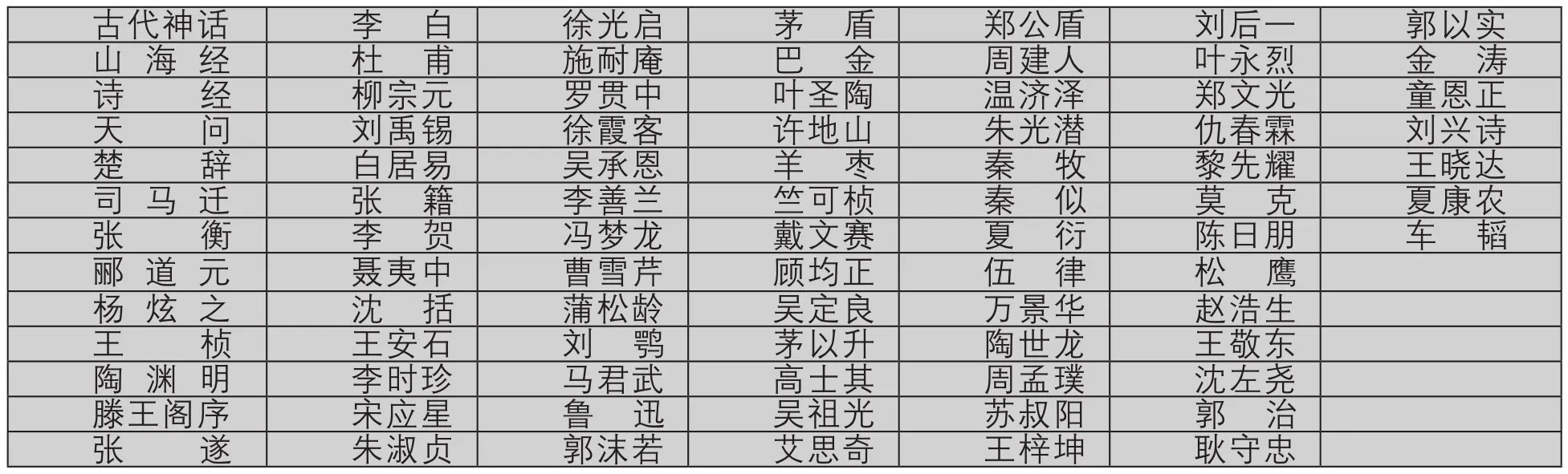

附:《中國科學文藝史》名冊目錄

公盾先生熱愛科學,對知識的力量很感興趣,在出版大量科普圖書的同時,著手恢復了《知識就是力量》雜志,并相繼創辦了《現代化》《中國科技史料》和《科學大觀園》雜志,組織創辦《發現》譯刊。公盾先生還將《中國科技史料》雜志寄給他的老朋友李約瑟先生。在鄭維老師整理的公盾先生的文稿中,很大一部分是公盾先生未完成的《中外科學文藝史》一書的文稿,雖然有些章節未寫完,但是從他列出的提綱可以看出,他從李約瑟先生的《中國科技史》中汲取養料,期冀從文藝的角度闡釋中國傳統文化中的科學思想,完成比較全面反映中國科學文藝發展情況的、有深度的《中國科學文藝史》。

1983年7月,鄭公盾調任中國科普研究所特約研究員,被選為中國科普創作協會和中國科技史學會的常務理事、中國科普作協科學文藝委員會主席、中國作家協會會員,并擔任過中國出版工作者協會理事、《中國科學家》雜志顧問、中國創造協會顧問,以及北京大學、北京師范大學、山東大學、廣西大學、北京師范大學、四川大學、江西大學、山西大學、杭州師范大學、福建師范大學等十幾所院校的兼職教授。1990年,在中國科普作協第三次代表大會上被評為建國以來成績突出的科普作家。

責任編輯/劉琳琳