河口萬壽橋百貨隨潮船入市

林原

福州河口萬壽橋又稱小萬壽橋,橋下的河口港歷史上曾是琉球等諸藩屬國貢船集中泊地,古時琉球王國使臣的貢船,必先停泊“河口渡”而后登陸,住入附近的“琉球館”。站立橋頭,不禁令人回想數百年前河面千帆競發的中外文化交流的繁華場面。

“人語聽喧嘩樵子負薪歸雪堰;櫓聲聞欸乃漁翁沽酒泛蒲溪。”這是江蘇常州雪堰萬壽橋的對聯。

福州也有萬壽橋,而且有兩座萬壽橋:一座在臺江,俗稱大橋,現在叫解放大橋;一座在南公園東邊古河口,也稱河口萬壽橋、小萬壽橋,為市級文物保護單位。

過去,臺江一帶,地處閩江下游,江面非常寬闊,水流平緩,由上游下來的泥沙長期積淀,形成大大小小的沙洲。這些沙洲漸漸成了人們集聚、繁衍生息的村落,如義洲、幫洲、新洲等。洲與洲之間的來往,往往靠舟船。

明弘治十一年(1198年),為方便海上貿易,特別是便利琉球貢船往來,督舶鄧太監組織在河口尾開鑿人工河道“直瀆新港”,直通閩江。河口一帶形成新的港口,這條河就叫“新港河”,現在這里還是稱“新港街道”。那時茶亭公園的水域是與內河相通的。

河口渡是古時福州的交通要道,由于渡口比較狹小,來往的人貨又多,常常發生事故,船覆人亡。看到這個情況,清康熙七年(1668年)5月,鼓山僧人成源募得善款2000多兩,當地人柯應寀也出資贊助,在大家的努力下,第二年12月建成這座橋。為了對抱病造橋的成源和尚表示感謝和祝福,也因為橋所在是萬壽鄉,人們就把這橋叫萬壽橋。

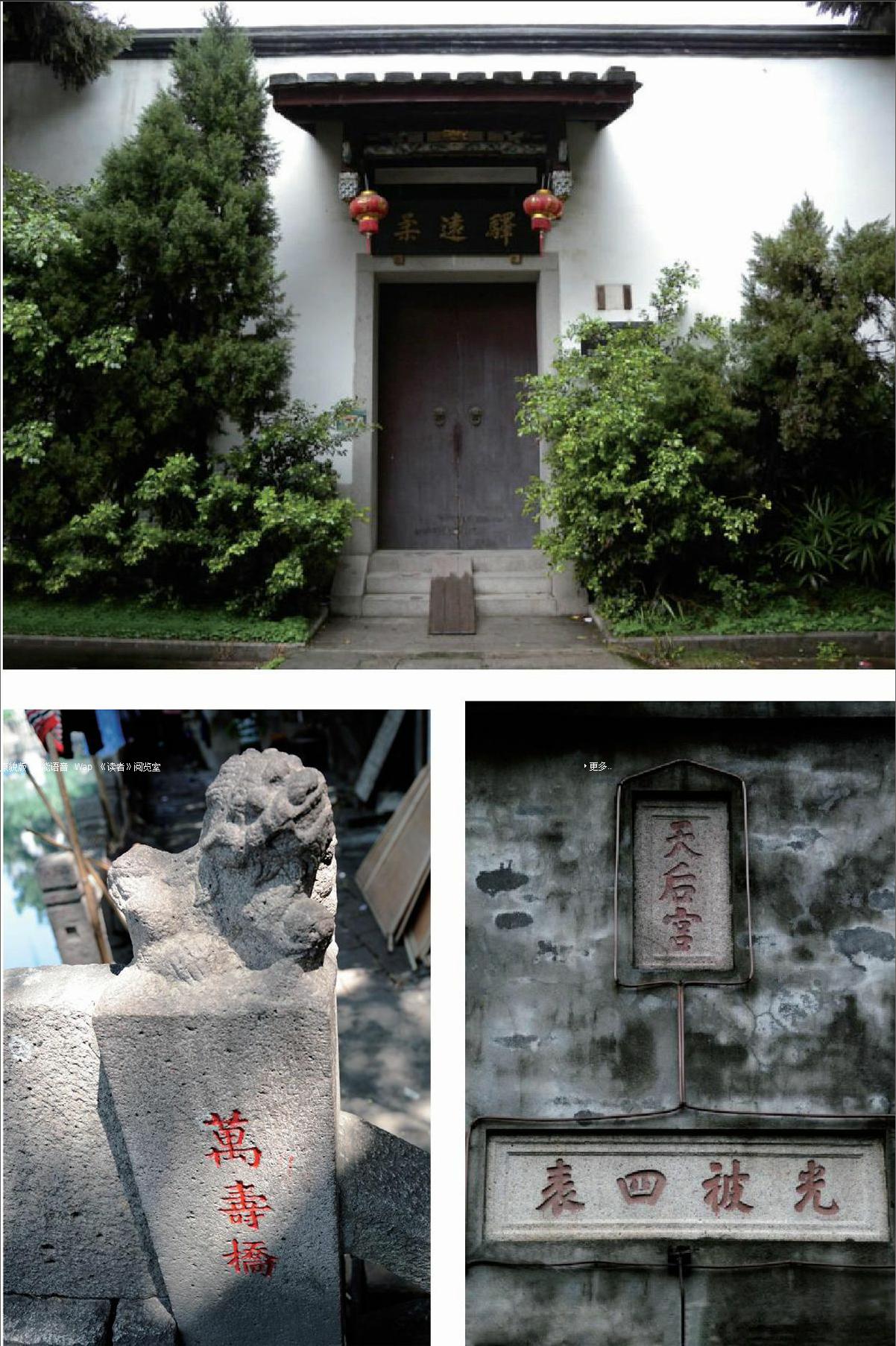

橋為東西走向,以松石為基,花崗石板砌成,有4墩,墩高7.3米,中間兩個橋墩特意造成船的形狀,兩頭三角尖,好分水,可減輕長年急流沖擊。橋面平鋪12條石梁,每條石梁數千公斤,是利用退潮水淺時砌基壘石,漲潮時以水的浮力將載于船中石梁架上石墩。橋兩端都是石階,橋中段石階比較高,方便通行船只。橋兩側有石欄桿,橋頭望柱上端各雕一石獅。

橋頭兩側各植一株榕樹。橋東有萬壽堂,還曾建有阿育王石塔,祀河神。橋西建萬壽庵,祀觀音,庵左側墻上原來嵌有康熙九年(1670年)鼓山住持道霈寫的《河口萬壽橋記》碑,記述建橋來由和過程及捐資人姓名。后來這座碑搬到于山碑廊。橋西現在還留有刻著“康熙九年七月……”字樣的一口大石槽。

河口港曾經是琉球等諸蕃國貢船集中泊地,附近有“河口天后宮”和著名的“柔遠驛”(琉球館)等,都是福州海外交通史的重要遺跡。清朝康熙年間開海禁后,這里的對外貿易更為繁華,曾經“百貨隨潮船入市”。

在萬壽橋北邊不遠處的一座橋,叫“十二橋”,建于1914年。那時福建省會市政局在福州動工興建從水部門經南公園至臺江汛的第一條馬路,沿途建有14座橋。在取名時,可能為了省事和方便,橋名直接就用順序號碼,從1到14依次叫過去,非常簡單明了。其中11橋至14橋都在新港境內。endprint