道家人格在對抗死亡焦慮中的作用

涂陽軍 郭永玉

摘要 理論分析表明道家思想蘊含著豐富的有關生死的智慧,其能夠在一定程度上有效緩解因死亡帶來的恐懼和焦慮。但此假設并未得到來自實證研究方面的任何證據的支持。本文通過三個實證研究對此結果進行了考察。研究一發現道家人格多個維度與死亡焦慮多個維度顯著相關。研究二不但復現了上述結果,還發現:與啟動死亡焦慮條件相比,在末啟動死亡焦慮的條件下,道家人格與死亡焦慮間相關系數顯著的個數更多,絕對值更大。研究三發現:詞匯性質與啟動的交互作用顯著。在啟動死亡焦慮的條件下,道家與儒家詞匯的反應時顯著長于中性詞匯。結果表明:道家人格具有對抗死亡焦慮的作用,但在應對特質與狀態性質的死亡焦慮中,道家人格表現出了獨特的時間特異性。

關鍵詞 道家,道家人格,死亡焦慮。

分類號 B849

1.問題提出

對死后無知的恐懼(以及對人存在意義的闡釋)歷來都是哲學家、文學家熱衷探討的話題,而這一主題近來又也得到了心理學者的積極關注響應。一般認為,死亡焦慮是指當死亡必然性被提醒時,個體的內心深處受到死亡威脅而產生的一種帶有懼怕或恐懼的情緒狀態(張向葵,郭娟,田錄梅,2005)。日常生活中人們很少感受到死亡的壓力,但與死亡有關的特殊情景,如局部戰爭、恐怖襲擊、暴力事件等,能引發人們對死后無知、無意識而派生出恐懼與害怕,尤其是對因自己死之后在人間還有未完成的責任而產生的強烈焦慮(趙樹雕,陳燕,2008)。死亡焦慮患者臨床上往往表現為“一產生與死有關的念頭或接觸與死有關的話題便心跳劇烈、渾身發抖、心背冒汗”或者“一想到死了沒有意識,就會感到特別可怕”,重度死亡焦慮會導致人際關系變差,工作、學習、生活困難。針對此病癥,治療師無一例外地都會從“存在主義理論”出發,對當事人就死亡的認識加以干預,讓其認識到死亡能夠激勵人更完整地生活等,其中有關人之生存價值與死亡意義的論述,都關涉到有關死亡哲學本體的意含。

道家思想蘊含著豐富的有關生死的智慧,其能夠在一定程度上有效緩解因死后無知帶來的恐懼和焦慮。首先,就哲學本體論而言,道家思想的核心為“道”,老子不但“創立了中國最早的哲學體系”,而且“中國哲學中的許多重要概念、范疇多出于道家,道家對中國哲學史上的每一個重要階段都有深刻的影響”(陳鼓應,1995),道家深邃的哲理、縝密的思維、新奇的道論、卓異的境界說和高超的辯證法從來都是其它任何思想學派無法企極的(白奚,2000)。哲學,從本質上講是關于存在的,其關注的層面是人生宇宙萬事萬物的本體、本源。針對人世動亂和命運舛這一社會現實,老子從本體論上給出了自己的答案,他試圖從“道”之實存上來化解人類生存的危機并獲得人生的意義與存在的理由。而孔子則主要針對價值層面的虛無,提出人生行事的好壞對錯與倫理正義道德,盡管共同面對亂世與虛無,老子與孔子針對虛無的存在與價值層面給出了不同的答案(傅佩榮,2006)。也正因道家老子從存在而非倫理價值層面給出了有關人存在、生死和人生意義的根源性回答,也就使得道家能夠從本體論層面對虛無主義起到消解作用。

生命意識或生死觀是指人對生和死的認識和體驗。儒家特別重視生命的社會意義和道德價值,孑L子只談生而不論死,其將死之價值與意義寓于生之中,與生物意義上的生命相比,儒家更重視生命本身存在的價值與意義,具有“輕生重義”的傾向(詹福瑞,2003)。在儒家看來,仁、義、道、忠、信之實現是比生物意義上的生死更為重要的東西,為義而可以舍身,盡管死了,卻實現了生的意義。道家卻秉持著齊生死的生命觀,道家貴生、重生,也注重養生,反對生命自身受到外物的異化,是一種守性保真養生的生死觀。生者,不受外物的異化,死者,也屬自然之事。道家重生死之自然,追求生命之淳如,恰與儒家重生死之社會倫理意義,形成了生死意義的兩端,兩端之互補形成了中國古代生死、生命意義的獨特內涵。

總的看來,道家既重視個人肉身生命的生存和存在,同時又將人之生死看成是與“道”一樣的循環運動的自然物質過程。既然與“道”同,那么人之生死也就應當順應“自然”,就不應當執著于肉體之生死,或者為生死而喜而愉,或者為生死而憂或懼。在大“道”面前,生死一也,既不能重生輕死,也不可輕死重生。在道家眼中,生死也就成為一個可以淡然處之的問題。當人面臨死亡,其死亡焦慮和恐懼被激起之時,這種對肉體的生死無所執著的生死態度,將有效應對人因面臨死亡所帶來的痛苦,并由此能夠平靜且淡定地走完人生的最后一程(鄭曉江,2001),道家具有對抗死亡焦慮的功效也在相關研究中得到了初步的證明(周敏娟,姚立旗,徐繼海,2002)。本文擬通過三個具有邏輯層遞關系的實證研究來考查道家人格在對抗死亡焦慮中的作用。

2.研究一 道家人格與死亡焦慮的關系

2.1研究假設

道家人格各維度與死亡焦慮顯著相關。

2.2研究方法

被試:136名大學生,年齡為20.32±1.04。男52,女84名。

工具:大學生死亡焦慮量表(劉嬌,鄭涌,2005)。采用5級評定法計分,共有5個維度,包括不確定焦慮、自控喪失焦慮、情感沖擊焦慮、自我實現焦慮、人際負擔焦慮,共34道題,其中包括3對測謊題。道家人格量表(涂陽軍,郭永玉,2013)。該量表編制的理論基礎來自:基于文化影響人格的視角和對道家人性論的闡釋所建構的道家人格結構理論模型及對道家人格的操作性界定。量表總計57道題項,包括自然本真(自然、本真)、情緒情感(靜、躁)、意志品質(柔韌)、因應處世(謙退、超脫、寡欲)、認知思維(矛盾、聯系和變化)五大領域十一維度。二階因素分析表明:道家人格之靜、聯系、變化、柔韌、自然、謙退、本真和寡欲等8個維度屬于道家所推崇的“真”的內容,而躁、矛盾和超脫等3個因子屬于道家所反對的“偽”的內容。

2.3研究結果

道家人格量表各維度與大學生死亡焦慮的關系見表1。

2.4分析與討論

對死后無知的焦慮與道家人格之思維、意志品質及人性論的自然維的相關顯著。死亡焦慮越高者,其思維的阻滯程度越高,在思維上執著于人之生死問題而得不到解脫。同時也很難用聯系的觀點來看待和思考生死。正因為執著于生死,所以內心有關生死的沖突不斷,難以平復由死亡問題引起的思維波動。意識到死亡或對死亡的恐懼,也意味著人之行事意志的消解。常識也告訴我們,看破看透生死者,往往并不追求積極有為或者“明知不可為而為之”。道家人格之自然維與不確定性焦慮顯著負相關,表明其也具有應對或消解人之死亡焦慮的作用。另外,從情緒情感之靜躁維來看,盡管兩個維度與死亡焦慮各維度間的相關均不顯著,但死亡焦慮似乎伴隨著內心的攪擾不安,反之,內心寧靜與安適就能將死亡問題淡化一些,其死亡焦慮得分也更低些。

死亡焦慮與道家人格中反映人性論、意志品質與認知思維的維度顯著相關,這本身就反映了由死亡焦慮所引起的人性心理層面整體協動的特征。對死亡的焦慮可能首先反映在人性論層面,表現為無法做到順任人之有生有死的自然變化之理,無法承認自己必有一死的事實。其次反映在知-情-意各個層面,尤其是認知思維層面,表現為無法用聯系的觀點看待人之生死的自然變化過程,也即莊子所云“方生方死,方死方生”,“生死乃自然之理”,也表現為在思維上糾結于生死問題,在生死之間,在怎么死、何時死之客觀現實與不愿死之間思慮重重。在岡應處世之對已層面,個體于生死無法解脫之舉,將加重其對生死的焦慮。

道家人格各維度與死亡焦慮各維度間相關系數的絕對值比較小,而且相關系數顯著的個數也不多(僅占到總相關系數個數的21.82%)。兩者間的相關之所以呈現如此情形,其原因可能在于本研究所用的死亡焦慮與道家人格均是從特質論的角度出發,測得的是一種穩定的、具有跨時間和跨情境~致性的人格特質。盡管人之生死具有縱貫一生的意義,但人的一生不可能無時無刻都在思考生死問題,只有當面臨死亡問題或處于死亡提醒狀態時,個體才會感到來自死亡后無知的焦慮與恐懼,并采取防御策略(張陽陽,佐斌,2006)。當面對來自死亡的直接威脅時(如癌癥),個體才會在人性論、人生觀、價值觀、情緒、意志及其它心理行為特征上顯現出對抗死亡焦慮的典型心理行為特征(晉向東,2008)。就道家思想本身而論,其有關生死或死亡問題的論述,往往大多是針對具體的、現實的、活生生的生死情境,并非就特質意義而言的。如莊子“鼓盆而歌”,所面臨的是其妻的身死,而有關“在上為烏鳶食,在下為螻蟻食。奪彼與此,何其偏也?”的闡釋,也是莊子將死之時的論述,其余有關生死的論述,也多是由紛亂社會中無故的殺戮所引發。由此看來,個體只有在面臨一些死亡提醒的情境并激起有關生死的議論,以及激起有關生死的態度、意義及人之生存價值的論述時,也即是處于一種具有特定死亡情境特征的,具有情境和狀態特征的死亡焦慮時(孫義元,1999),兩者間才可能具有高相關。因此,研究有理由認為,當啟動當事人的死亡焦慮時,道家人格量表各維度與特質死亡焦慮及狀態死亡焦慮兩者間的關系將有所變化,表現為道家人格各維度與狀態死亡焦慮的相關系數值不但更高些,且有更多相關系數會顯著。為此進行了第二項研究,以考查在啟動與未啟動條件下,道家人格與死亡焦慮問的關系。

3.研究二啟動與未啟動條件下道家人格與死亡焦慮的關系

3.1研究假設

與未啟動條件相比,啟動條件下,道家人格與死亡焦慮顯著相關的維度更多,而且其相關系數的絕對值更大。

3.2研究方法

被試:啟動條件:某大學金融專業54名大一學生,其中男20名,女34名,年齡為19.13±0.848周歲。未啟動條件:某大學金融專業54名大一學生,其中男14名,女40名,年齡為19.02±1.016周歲。啟動與未啟動條件下的兩個班,同為一個院,同為一個專業,同為一個年級,人數也相等。獨立樣本T檢驗結果表明,年齡無顯著差異,t(106)=0.102,p=0.919。Crosstab檢驗結果中,性別與年級的,值為0.120,p=0.214。表明兩個班具有同質性。

3.3研究結果

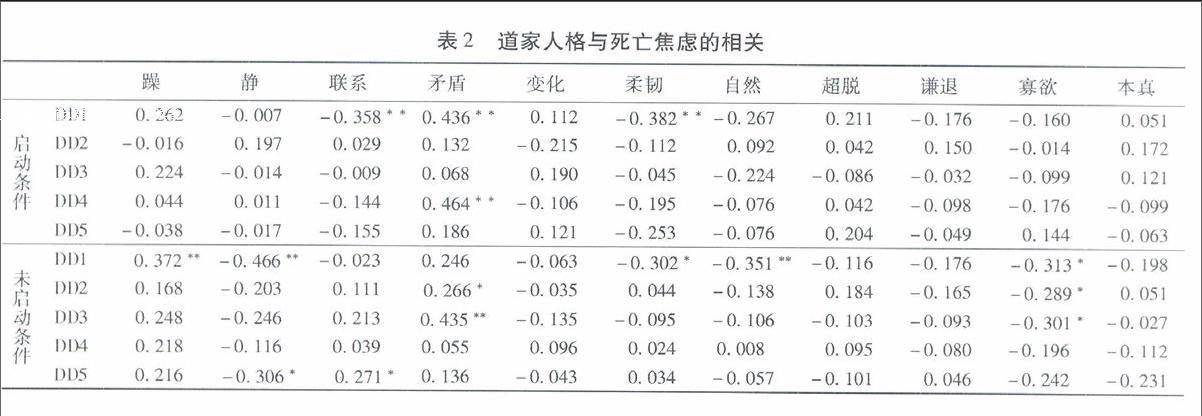

啟動與未啟動條件下,不同被試道家人格與死亡焦慮間的關系見表2。

從上表可知,啟動條件下,道家人格各維度與死亡焦慮相關顯著的系數更少,啟動條件下為4個,而在未啟動條件下為11個。與未啟動條件相比,在啟動條件下,死亡焦慮與道家人格靜、躁、自然及寡欲維間的相關,由顯著變為了不顯著,死亡焦慮與聯系維的相關由不顯著變為了顯著,死亡焦慮與矛盾維的相關則發生了維度的變化。未啟動條件下,自控喪失和情感沖擊焦慮與思維矛盾維間相關顯著,但在啟動條件下,則是不確定性焦慮、自我實現焦慮與思維矛盾維相關顯著。

3.4分析與討論

從研究結果來看,有關在啟動條件下,道家人格將有更多維度與死亡焦慮多個維度相關顯著且其相關系數的絕對值將比不啟動條件下更高的假設,并未得到研究結果的支持。其原因可能與道家人格本身的特性有關。研究將道家人格操作化界定為一種特質。而人格特質均具有極強的穩定性,并具有跨時間和跨情境的一致性(黃希庭,2002),而且“特質所標識的是那些一致的、相互關聯的行為模式和可辨別的、穩定的個體差異。”其背后的假設是個體的行為是由“這些穩定的而且或多或少獨立于它們的刺激情境的普遍傾向所決定”(楊子云,郭永玉,2004)。因此,哪怕是在施加外界刺激(啟動死亡焦慮)的條件下,道家人格作為一種特質,其穩定性或獨立性仍獨立于外界刺激的特征,而使其保持了一定的穩定性。研究對道家人格各維度在兩個配對樣本中的差異進行了檢驗,結果發現:除本真維的均值差非常顯著外,道家人格其余各維度及道家正性和道家負性兩個高階維度的均值差均無顯著差異。這一結果表明:在啟動條件下,道家人格作為一種特質具有極強的穩定性。

另外,這一結果也可能與啟動死亡焦慮的時間特性有關。死亡喚醒研究發現,在死亡喚醒的瞬間,被試對死亡的思考被抵制了,過大約5分鐘后,死亡喚醒效應才會出現。本研究在給予被試啟動刺激后,被試馬上需要填答道家人格問卷,需時約為8分鐘左右。而且在集體集中填答中,每個被試回答啟動問題時的完成時間也不一樣。這就可能會使被試在正式接觸到死亡焦慮問卷時,已經大大超過了離死亡焦慮啟動效應所需的5分鐘,而在超過死亡喚醒效應的時效期間內,死亡喚醒效應到底會出現怎樣的變化卻無從得知。可能的情形是:在啟動死亡焦慮的條件下,被試在對道家人格各維度進行評定的時間內,就已經使其死亡焦慮水平有所降低,或者在啟動死亡焦慮條件下,在對道家人格各維度的評定中,被試就已經在知、情、意、行的各個層面對所產生的死亡焦慮進行了應對或對抗,從而產生了緩沖作用。而這種緩沖作用對尾隨道家人格量表之后的死亡焦慮量表的評定產生了滯后緩沖效應,導致死亡焦慮各維度的得分降低。由對死亡焦慮各維度的對比來看,除情感沖擊焦慮外,未啟動條件下被試的死亡焦慮水平均顯著高于啟動條件。但啟動組被試的情感沖擊焦慮顯著高于未啟動組,這表明由死亡焦慮所帶來的情感沖擊或情感上因死亡所產生的震撼作用,在被試完成道家人格量表的評定后仍然在起作用。據此,研究認為:在應對或對抗死亡焦慮的各個領域,情緒情感領域的應對可能具有時間變化的特異性,這一特異性表現為:當其它各個維度在對抗死亡焦慮中已經開始起作用并有效緩解死亡焦慮時,由死亡焦慮所引起的情感沖擊可能仍然非常強烈,仍需要很長的時間才能得到緩沖。研究表明:歷經患者死亡的青年護士,其SCL-90中的抑郁和焦慮等負性情緒顯著高于常模,并且是所有顯著維度中T值最大的維度,這表明當個體面臨死亡事件時,將有最強烈的情緒情感反應(葉麗花,韓蔚,2009)。另外,研究還發現在面對親屬急性死亡的家屬中,女性家屬的應激性情緒反應最激烈,而且其心理健康水平較差(陳冬冬,劉旭峰,2009)。本研究中,絕大多數被試(近85%)均為女性,女性樣本占優勢可能也部分解釋了為何其余幾個死亡焦慮維度得分低的情況下,情感沖擊仍非常高。

無論是單獨考查道家人格與死亡焦慮的關系,還是從啟動與未啟動死亡焦慮的相互對比研究中,研究結果均表明道家人格具有對抗死亡焦慮的功能。但相關或準實驗的研究方法并不能得到任何有關因果的結論。因此,研究需進一步采取嚴格控制的實驗室研究,以考查道家人格詞匯、儒家人格詞匯分別與中性詞匯成對出現時,在啟動或不啟動死亡焦慮的條件下,點探索速度的易化程度。

4.研究三啟動與否和不同性質詞匯的點探測任務實驗

4.1研究目的與假設

采取點探測的實驗范式,以考查在啟動或不啟動死亡焦慮的條件下,道家人格詞匯、儒家人格詞匯及中性詞匯的反應時差異。

在點探測任務中,詞匯性質及啟動的主效應顯著。無論詞匯性質如何,啟動條件下的詞匯反應時均短于未啟動條件下的反應時。無論道家人格得分如何,在啟動死亡焦慮條件下,被試對道家人格詞匯的反應時更長。詞匯性質與啟動的交互作用顯著。在啟動條件下,道家人格詞匯的反應時顯著高于中性詞匯的反應時,但儒家詞匯與道家詞匯和中性詞匯的反應時差異不明確。在未啟動條件下,不同詞匯間的反應時差異不顯著。

在詞匯自由回憶任務中,啟動的主效應顯著。啟動條件下詞匯回憶的數量顯著低于未啟動條件下詞匯回憶的數量。詞匯性質的主效應顯著。無論啟動與否,對道家和儒家詞匯的回憶數量都會顯著高于中性詞匯。啟動與詞匯性質的交互作用顯著。啟動條件下,對道家人格詞匯的回憶數量顯著高于對中性詞匯的回憶數量。儒家詞匯、道家詞匯與中性詞匯間回憶數量的差異不明確。在不啟動條件下,不同性質詞匯間的回憶數量無顯著差異。

4.2研究方法

4.2.1被試與實驗設計

在某大學招募28名大學生,男生6名,女生22名,一年級9名,二年級11名,三年級8名。年齡為20.13±0.87周歲。專業為經貿、管理、法學。

采用2(啟動與未啟動)×3(道家人格詞匯、儒家人格詞匯及中性詞匯)混合實驗設計,啟動為組問變量,不同性質詞匯為組內變量。因變量為不同性質詞匯的反應時。

4.2.2實驗材料

儒家、道家及中性詞匯各30個。儒家詞匯來自楊波(2005)的研究中有關古代傳統人格部分,選擇其中評定一致性最高的30個詞匯。道家詞匯來自道家人格量表詞匯形式部分,根據探索性因素分析的結果選取其中因素負荷最高的30個。中性詞匯來自陳少華(2005)的研究,選取了其中30個與人格或性格無關的詞匯。然后將三組詞匯隨機配對,形成三個詞匯組(儒一道,道一中和儒一中)。因不同組詞匯包含的字數不同,所以在配對中讓字數相等的詞語隨機成組。在《現代漢語常用詞詞頻詞典》中查閱每個詞語的詞頻,對每類詞對的詞語頻度做獨立樣本t檢驗,無顯著差異(p>0.40)。

4.2.3實驗程序

研究分兩個階段進行。階段一:對招募的來被試,要求她/他們填答道家人格問卷并留下聯系方式,并告之被試在距填答時第四周的時候另有一項研究需要其參與,在完成這項研究后,將反饋給被試其道家人格測驗的結果及贈送小禮物一份。階段二:本研究采用點探測視覺搜索任務。具體流程如下:對招募來的被試,隨機分配到啟動或未啟動死亡焦慮組。就啟動條件組被試,首先在電腦屏幕上呈現啟動條件:包括6道與死亡有關的問答題,而就未啟動條件組,呈現2道與感覺或體驗有關的中性題。緊接著在屏幕上呈現“提醒您注意,現在開始進入正式實驗”的提醒語句。然后屏幕上呈現實驗的指導語,接著是實驗練習,一共5個Trials,只要出現錯誤,就再練習一次,一般被試在經地1到3次練習后就進入正式實驗。每一個Trial的順序是這樣的:電腦屏幕首先呈現一個紅色的“+”號注視點,字體為一號宋體,時間為500ms毫秒,空屏500ms,再隨機呈現按上下格式排列的詞對(由二字、三字或四字組成的配對詞構成,字體大小為宋體四號,詞組中每個字的寬高為60×85),呈現時間為1000ms,緊接著在上述詞對的某個位置(或者上、或者下)隨機出現一個屏蔽該詞的小黑圓點,高度與所呈現的詞匯相同,要求被試按“F”或“J”鍵作出反應或者被試在1500ms內無反應時,隨即進入下一次實驗。在點探測任務結束完成后,要求被試“請盡可能多的回憶在剛才實驗中見到過的刺激詞語,并將所回憶起來的刺激詞語記錄到一張空白紙上,時間為5分鐘。”整個實驗耗時約22分鐘。

4.3研究結果

以年級和性別為自變量,分別以儒家、道家和中性詞匯的反應時為因變量,進行一元方差分析,結果表明性別的主效應顯著,但年級的主效應不顯著,兩者的交互作用不顯著。因男生人數太少,遂在后繼正式分析中只以22名女性大學生為分析對象。啟動與不同詞匯性質水平下反應時的平均數及標準差見,表3。

對數據進行重復測量的方差分析,Leven方差齊性檢驗不顯著,F(5,1678)=1.583,p=0.162。啟動的主效應顯著,F(1,5)=18.108,p<0.001,表現為啟動條件下的反應時顯著短于未啟動條件下的反應時。詞匯性質的主效應接近顯著,F(2,5)=2.621,p=0.073。以Bonferroni法矯正,進行平均數的比較,道家與儒家詞匯的差異不顯著,但道家與中性(均值差=11.12,p=0.073),儒家和中性(均值差=12.20,p=0.074)接近顯著。啟動與詞匯性質的交互作用顯著,F(2,5)=3.733,p=0.024。在未啟動條件下,詞匯性質的簡單效應不顯著:F(2,1679)=0.35,p=0.702。在啟動條件下,詞匯性質的簡單效應顯著。F(2,1679)=5.42,p=0.005。進一步進行平均數的比較發現:在啟動條件下,道家詞匯的反應時顯著高于中性詞匯,F(1,1678)=10.08,p=0.002,Cohen's d=5,81,effect-size r=0.95。儒家詞匯也顯著高于中性詞匯,F(1,1678)=5.36,p=0.021,Cohen's d=1.88,effect-size r=0.68。但道家詞匯與儒家詞匯的差異不顯著F(1,1678)=0.48,p=0.489。在分別依次加入道家人格各維度的得分及二階道家“真”與道家“偽”因子后,按上述方法重新進行2×3的協方差分析,在對各協變量回歸系數的檢驗中,F值均顯著,表明協方差分析有效。協方差分析結果發現,在控制協變量躁、靜、聯系、矛盾、變化、柔韌、自然、超脫、謙退、寡欲和本真后,啟動與詞匯性質間的交互作用變得不顯著,但啟動的主效應在加入協變量自然、躁后仍然顯著,分別為:F(1,5)=7.214,p=0.044;F(1,5)=8.456,p=0.033。

在自由回憶任務中,重復測量方差分析發現球形假設不成立(Mauchlys w=0.709,p=0.038)。從Greenhous-Geisser、Huynh-Feldt、Lower-bound三個指標的校正值來看,詞匯性質的主效應顯著,F=4.539,p值分別為0.026,0.022,0.046。Levene方差齊性檢驗中,儒家詞匯數量(F(1,20)=3.904,p=0.062)與道家詞匯數量(F(1,20)=0.024,p=0.877)均未違背方差齊性假設。不論啟動與否,道家詞匯的回憶數量都顯著高于中性詞匯數量,均值差為1.991,p=0.046,道家詞匯數量與儒家詞匯數量、儒家詞匯數量與中性詞匯數量間的均值差都不顯著。啟動的主效應顯著。F(1,20)=5.536,p=0.029,表現為啟動條件下自由回憶的詞匯數量顯著低于未啟動條件,均值差為0.939。詞匯性質與啟動的交互作用不顯著。

4.4分析與討論

在啟動死亡焦慮的條件下,詞匯反應時顯著縮短。其原因在于:在啟動死亡焦慮的條件下,被試會產生對死亡未知,喪失與世界的連接的懼怕感,而這種感覺將彌散到個體心理的認知、思維和情緒情感的各個層面,并最終激起有關文化認同、自我超越和宗教(麥吉,2005)及本源性的分離情感(王益明,2003)。在心理層面被激活的情形下,個體的注意等認知資源將更為集中,并高度組織起來用于對外界刺激作出反應(張積家,賈春娟,2008),而對外界刺激的高度激活狀態,自然也就導致被試在啟動條件下對詞匯的反應時顯著縮短。

詞匯性質的主效應接近顯著。平均數比較中,道家和儒家人格詞匯的反應時長于中性詞匯。這一結果可能與啟動死亡焦慮本身的時間特性及啟動后被試的心理狀態有關。在啟動死亡焦慮的條件下,被試心理將出現非常復雜的過程。一方面,死亡焦慮引起被試內心的不安和認知思維方面的思考,甚至人生意義和存在價值的考量,另一方面,被試又會極力通過認知思維、情緒情感方面的應對來緩解因意識到死亡而帶來的害怕或恐懼。這一矛盾和復雜的心理過程,在許多針對瀕死者或護理瀕死者的質性研究或臨床心理咨詢中,甚至對有關死亡過程詳加描述的小說中,已經得到了非常細膩地描述(江維,2008)。在緩沖因啟動死亡焦慮引起的焦慮情緒中,儒家似乎和道家人格詞匯一樣,均起到了一定的緩沖作用。被試在啟動死亡焦慮的條件下,儒家或道家詞匯的反應時明顯變長,表明道家和儒家詞匯在點探測任務中起到了惰化作用,它阻止了被試對后續探測點的易化。根據點探測任務的邏輯,如果被試在儒家與中性或道家與中性配對詞的呈現中,給予儒家或道家詞匯更多的注意,則會在其后的點探測中出現易化的結果(戴琴,馮正直,2008)。本研究并未發現探測易化的結果,由此研究推測認為,被試在配對詞中似乎有意或無意地忽略了對道家和儒家人格詞匯的注意,其原因就在于這些人格詞匯所負載或激活的人格特征,在啟動死亡焦慮的條件下,起到了應對或緩沖死亡焦慮的功能。啟動與詞匯性質的交互作用顯著則是對這一假設進一步的驗證。在未啟動的條件下,不同性質詞匯的反應時無顯著差異。但在啟動條件下,儒家和道家人格詞匯的反應時卻顯著長于中性詞匯的反應時,但儒家和道家人格詞匯的反應時無顯著差異。這一結果表明,在對抗死亡焦慮中,由道家人格和儒家人格詞匯負載或激活的人格特征,同樣具有對抗功能。

在詞匯回憶任務中,啟動死亡焦慮條件下的被試,因意識到死亡問題以及由死亡問題引起的情感不安,進而影響到了他們對詞匯的回憶量,從而對記憶產生了干擾作用。但在未啟動死亡焦慮的條件下,因那些具有描述人性格特征的詞匯與自我的密切相關性,所以回憶量更多些。但啟動與詞匯性質的交互作用不顯著,其原因可能在于道家人格量表中詞匯評定部分與實驗研究中的道家人格詞匯點探測部分的重復。

5.總討論

研究一和研究二均發現道家人格多個維度與死亡焦慮多個維度間顯著相關。研究一的結果為應對死亡焦慮提供了一些特別有益的啟發:就道家人性論來看,人之肉體的生死是一個自然運行的過程,是物質性的、自然的,誠如“道”之生萬物,萬物滅而“道”存一樣。這一思想與老莊之對“道”的體認與解釋在內涵上是一致的。在知-情-意層面上,應對死亡焦慮首先應該認識到:當人們面對死亡這一殘酷的事實時,定會伴隨著內心思想的沖突與情緒情感上的不安,還可能意味著在各個方面都失去奮斗的激情,導致意志消沉,這些都是人們應對自身和親人死亡的自然之舉,是正常的反應。反言之,在面對死亡時,人們在力所能及的范圍內“積極有為”,從思想上對生死持聯系變化的觀點,內心中保持對死亡的平靜與淡然,這將有效緩解由死亡帶來的思維上的沖突及內心的不安。就因應處世之行為層面來看,不囿于自己之所得所失,適當超脫對自己的過分關注,并寄情于自然山水之間,也將起到緩沖死亡焦慮的作用。而與他人保持適度的競爭,哪怕是有限的爭吵或爭執,于物有或多或少的興趣,也將起到緩沖并瓦解死亡焦慮的作用。這一積極而有益的應對死亡的態度,因其將“死亡看作是生命中自然存在的一部分”,從本質上來看其實是一種有意義的“死亡接受”(陳四光,金艷,郭斯萍,2006)。另外,以坦然的態度對待生與死,心情平靜地接受死亡,并在可能活著的日子里“有堅定的信念,追求自己事業的成功,努力實現自己的人生目標”,也不失為是一種“樂觀開朗型”的死亡態度(周德新,2008)。

從研究二兩個樣本相關系數的對比來看,在啟動死亡焦慮條件下,所激起的被試狀態性的死亡焦慮,首先將反映在認知思維和意志方面,表現為思維的聯系性受阻,矛盾性被激發,堅韌的意志力被消解。而在未啟動死亡焦慮的條件下,被試特質性的對死亡的焦慮,則在知、情、意、行的各個方面均有體現,表現為內心的躁而不靜、思維的矛盾性,意志的消解,物欲的降低。兩相對比就會發現,當面臨眼前現實發生的死亡提醒線索,當事人剛開始意識到死亡帶來的威脅而感覺到不安時,其可能首先從思維和意志上加以應對。思維上盡量用聯系的態度來看待死亡,并緩解由意識到死亡問題帶來的有關生死或人生意義的思維沖突,然后進一步在意志上暫時或長久地放松對身邊人、事、物的固執追求或“我執”,以此消解因意識到死亡帶來的威脅和不安。但從人格特質的穩定性所暗含的時間長遠性來看,除思維和意志方面的應對外,個體內心平靜而不躁動,能夠順任生死的變化之道,并減低對物欲的追求,也能夠有效地緩沖由死亡帶來的長期性的焦慮,因為畢竟“要真正坦然面對死亡,以高境界超越死亡是需要時間和生活經歷磨練的”(高鈺琳,傅義強,陳佩云,2010)。由此一來,通過對不同樣本中道家人格與死亡焦慮問相關系數的對比,本研究就不但從道家思想、道家人格各維度與死亡焦慮的關系中分析了道家人格在對抗死亡焦慮中的作用,而且還從啟動與未啟動死亡焦慮的條件出發,對道家對抗死亡焦慮可能的時間變化歷程進行了初步的闡釋。

盡管研究一和研究二均發現道家人格與死亡焦慮的多個維度間相關顯著,這為道家人格具有對抗死亡焦慮的作用提供了初步的支持。但研究一與研究二從方法學上來講,均是相關性質的研究,無法為提供因果解釋和說明,其結論也就只能為提供初步的支持。彌補此不足的研究三,遵循嚴格的心理學實驗范式,其結果為道家人格具有對抗死亡焦慮的作用提供進一步的因果性質的解釋。不但如此,研究還初步發現儒家人格也具有對抗死亡焦慮的作用。

在老子看來,人、天、地、道均秉承“自然無為”的核心特質,人之生死也是自然之事,老子認為與“天道”合一中,人能夠超越對死亡的執著和恐懼。而莊子提出“齊生死”的觀點,更是進一步消解了由死亡帶來的焦慮。莊子講:“方生方死,方死方生。”認為“生也者,死之徒,死也者,生之徒”、“死生為晝夜”,其追求一種“不知悅生,不知惡死”的境界,要求人們能夠順任自然“安時而處順…‘奈何不可而安之若命”。這一由對“道”的領悟而得到的有關人之生死的智慧,令“得道者”能夠既不漠視生命的價值,也不過于執著于人之生死,而是由對生命真諦、人生價值及人之生死的認識中,坦然、坦蕩而平靜地面對生死、超脫生死而終至精神自由之境,這樣一種齊生死的生死之道也就自然能夠化解人的生死之結,起到消解死亡焦慮的作用。而源自道家老莊經典的道家人格詞匯,其與道家有關“道”及以“道”來體認生死的思想是一脈相承的體系,同樣也就會具有對抗、化解或消解死亡焦慮的功效。由選自對典型儒者進行描述的儒家人格詞匯的研究結果來看,儒家思想中向死而生的積極進取的生活態度似乎也具有消解死亡焦慮的作用(唐明燕,2010)。在儒家看來,人固有一死,死對于個人無甚大的意義,只有有益于理想的實現、有益于國家、人民和歷史使命時,生死才會有意義。正所謂“世俗以形骸為生死,圣賢以道德為生死。赫赫與日月爭光,生固生也,死亦生也。碌碌與草同腐,死固死也,生亦死也。”(《攝生》)由此可見,儒家之處理死亡問題,就在于實現人生的理想和抱負,就在于創造人生的價值,就在好好地活著,做出有意義的事來,其通過實現“立德,立功,立言”的理想而在肉體的死亡中,最終達成“青史留名”、“身雖死,但精神長生”的愿望。另外,儒家也建構了一套有關族類不朽——種族永恒延續的觀念,以對抗死亡意識的巨大威脅,并借由“孝”的觀念實現個體生命向族類生命的轉化,從而超越了死亡而求得了個體生命的永生(李文倩,2007)。

盡管儒家和道家人格均有對抗死亡焦慮的功能,但其方式是不同的。道家秉持一種自然“齊生死”的“天道”論,其對死亡焦慮的對抗作用側重于領悟和思維領域,儒家則通過個體理想的實現及種族的延續來求得由死向生的轉化。但由此而帶來了另一個問題,儒家人格和道家人格各自在對抗死亡焦慮中有著怎樣的關系呢?在面對死亡時,個體是變得更加積極有為,并在思維上更加明了生死自然流變的規律,還是采取消極無為的應對之策,并在認識上執著于死亡及其帶來的焦慮而不得脫呢?或者,在執著于死亡時變得更為積極有為?或者認識上明了生死之自然規律時變得更為消沉呢?就現實的觀察來看,當面臨死亡問題時,有些人似乎變得更加汲汲于自己的事業而不得拔,顯現出明顯的儒家剛進進取、積極有為的色調和典型的儒家人格特征,并力圖以“青史留名”來緩解對死亡的焦慮,但有些人慢慢松懈了下來,不再執著于已、物、人和事,而是順任生死的自然變化之道,從而表現出明顯的道家“自然無為”的色彩和道家人格的典型特征。

在納入道家人格各維度及其高階因素后,協方差分析的結果發現,除啟動在道家人格個別維度上仍顯著外,人格詞匯的性質及其與啟動的交互作用在道家人格各個維度上都不再顯著。這表明道家人格是對不同性質詞匯的反應時產生影響的重要變量。盡管研究三中每組僅11名被試,但從效應值來看,本研究得到的在啟動條件下,道家詞匯反應和儒家詞匯反應時顯著長于中性詞匯反應時的結果是可靠的。但因統計的需要,本研究只選取了女大學生,因此在外部效度上具有一定的局限性。未來研究可以采用先測道家人格或儒家人格,再抽取道家人格或儒家人格得分高低者,選擇不同組的被試,將被試在性別上平衡后,再考查道家人格、儒家人格、啟動與否及不同性質詞匯在對抗死亡焦慮中的可能作用。而有關儒道人格在對抗死亡焦慮中的具體作用機制及其相互關系,則需要借助于若干質性研究。