新石器時代陶器的造型設計研究

張亞林,江岸飛

(1.景德鎮陶瓷學院,江西 景德鎮 333403; 2.三亞學院,海南 三亞 572022)

新石器時代陶器的造型設計研究

張亞林1,江岸飛2

(1.景德鎮陶瓷學院,江西 景德鎮 333403; 2.三亞學院,海南 三亞 572022)

出現于新石器時代的陶器,在人類發展史上具有劃時代的意義,其樸實的造型設計觀念所帶來的物質成就和思想靈感,也為中國陶瓷設計史留下濃重的一筆。文章以現代設計的理論和觀念為切入點,結合當時人類的生活狀態進行研究,指出原始社會陶器造型設計的特點:形隨功能的造型目標,一器多用的造型特征,符合人機的巧妙造型,仿生的造型手法。這不僅反映了原始時期的陶器造型觀,也體現了原始人的設計智慧。

新石器時代;陶器;造型設計

新石器時代陶器在數千年的發展史中,創造出了40多種造型品種。原始陶器的造型設計帶有明顯的人類早期定居生活的痕跡和孩童般純真質樸的審美情趣。這些造型都是根據當時定居生活的實際需要而創造出來的,因此,滿足某種實用目的是新石器時代陶器造型設計的第一目標。下面,我們就從現代設計的角度出發,探討一下新石器時代陶器造型設計的一些特點。

一、形隨功能的造型目標

新石器時代的的陶器設計,是為了滿足人們對生活的實際需求而進行的一種造物活動。無論是什么形式,即便以現代人的眼光看來十分奇特的形式,在當時的社會生活背景之下,功能都是其追求的首要目標,因此,其造型具有很直接的功能性,從造型的演變上可以看出生活方式的改變,同時,生活方式的改變和技術的進步也直接地體現在了陶器造型上。

新石器時代的很多器皿都設計有三足或四足,如鼎、鬲、鬶等,特別是鬶,造型新穎別致,形式感強烈,就像是一件生動形象的工藝品。但在原始社會,這樣的造型其實是為了滿足使用功能的。新石器時代,人們還沒有廣泛使用專門的灶具設施,一般的灶就是在地上挖一個坑,在坑里點燃柴火進行燒煮,或者直接在平地上堆起柴薪點火做飯,這是早期由于炙烤獵物而流傳下來的炊煮方式的一種延續。設有三足或四足的器皿,正是為了滿足這樣一種炊煮方式而設計的直接支撐在地面供炊煮之用的炊煮器。

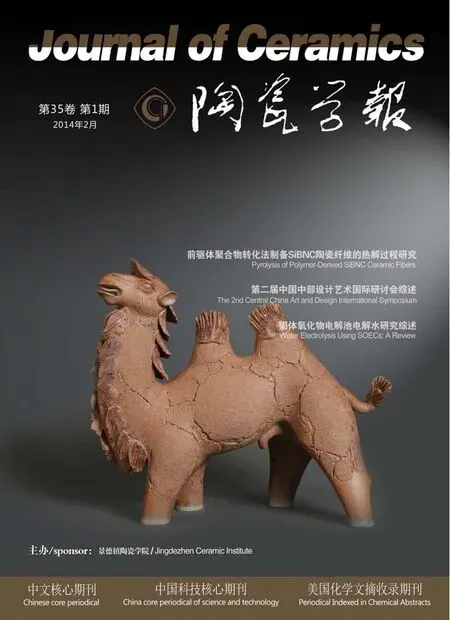

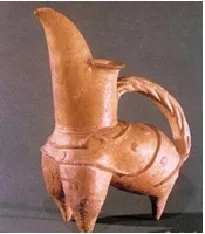

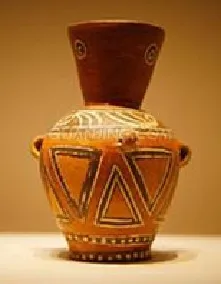

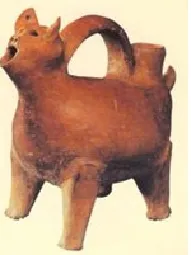

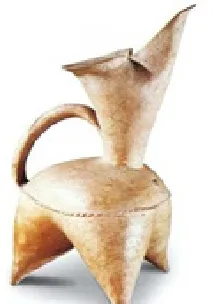

在早期的裴李崗文化(約公元前6000年左右)出土陶器中,大部分的器皿是三足陶器(圖1),但這個文化時期的三足陶器的足部多是矮小,短細且實心的造型,屬于手捏成型法。隨著時間的推移,這種矮小的足部造型漸漸發展為高、大、長,這樣的造型更加有利于炊煮時加薪添柴和通風,例如大汶口文化(約公元前4040~2240年左右)出土的彩陶缽形鼎(圖2)、紅陶獸形鬶等。發展到新石器時代晚期的龍山文化(約公元前2010-1530年左右),出現了大量的空心三足器(圖3),這樣的空心三足主要是為了加大食物的受熱面積,另一方面,也是因為模具技術的發展,使得模具成型的器具可以做到規整化和薄壁化,而空心三足的制作多是采用模具成型,上面再接上泥條盤筑成型的造型。這一時期,造型獨特的鬶得到了很好的發展,這是一種專門加熱水的器皿,其造型十分具有典型性,如龍山文化出土的黃陶鬶(圖4)。該鬶橢圓型大口,寬流向上外卷,扁腹,三空足,前兩足高大粗壯,后足矮小纖細,其頸下部兩側有對稱的橫耳。頸部和尾部有一條粗大有力的提梁相接,背上有三條相隔的凸弦紋,其間飾以圓點乳釘紋。器形整體猶如某種奇獸,生動逼真。寬大的流口便于出水的順暢,三空足即可以增加穩定性,又可以加大盛水面積,還能夠形成燒火加熱的空間。提梁部位又像是把手,可以傾斜鬶身以便倒出水來。

圖1 裴李崗文化 三足陶器Fig.1 Tripod pottery, Peiligang Culture

圖2 大汶口文化 彩陶缽形鼎Fig.2 Painted pottery bowl-shaped ding (cooking vessel), Dawenkou Culture

圖3 龍山文化 三足黑陶鼎Fig.3 Black pottery tripod ding, Longshan Culture

足的造型設計經歷了矮小細短到高大粗長,再到圓潤飽滿的空心造型,其器皿的形式也越發優美精致,生動有力。然而,不管形式如何改變,都是以使用功能為優先考慮的目標,因為實用才是那個時代陶器造型設計的出發點和根本目的。

新石器時代還有一種著名的造型——小口尖底雙耳汲水瓶(圖5),其也是根據使用功能來進行造型設計的。仰韶文化(約公元前5000-3000年左右)出土的尖底瓶,根據汲水的功能需求,設計成底尖、腹長、口小的造型,細繩的耳環也設計在瓶腹靠下的位置,這種造型巧妙地利用力的平衡原理,使空瓶盛水后重心不斷變化,仍能保持瓶口不斷進水,而一旦瓶中裝滿了水,瓶體便自動直立起來,方便從水中提出而不會溢出水來,從而解決了平底瓶在汲水時遇到的困難。同時,口小頸細身長的造型也讓水在搬動的過程中不容易從瓶中溢出。

毫無疑問,尖底瓶滿足了汲水的需求,但也有人會問,那么尖尖的底,要怎么放穩它呢?如果沒有辦法穩定它,那么盛水的功能最后不是不能得到實現嗎?其實,我們忽略了新石器時代人們的居住條件,那個時代的房屋面積窄,屋梁矮,且沒有家具。所以,不像現代生活,新石器時代很多具有存儲性質的器皿是不會被平放在地上的,而是用藤條穿系起來,懸掛于屋內的梁上或者屋外的檐下,這個習慣至今還被山西陜西一帶的農村沿用了下來。因此小口尖底雙耳汲水瓶的造型特點既滿足了汲水的需要,又滿足了置放的條件,獨特的造型其實并不獨特,恰恰是那個時代貼近生活,追求實用價值的設計目標的體現。

圖4 龍山文化 黃陶鬶Fig.4 Yellow pottery gui (wine cup), Longshan Culture

圖5 小口尖底雙耳汲水瓶Fig.5 Double-handled pot with small opening and pointed base

圖6 馬家浜文化 陶釜Fig.6 Pottery cauldron, Majiabang Culture

我們再看看長江下游一帶的馬家浜文化(約公元前4000年左右)和崧澤文化(約公元前3500年左右)。馬家浜文化時期的炊器,主要有陶釜(圖6)、陶鼎等。釜的腹部常有一周寬沿,因此,通常稱這種釜為腰沿釜。這種腰沿釜大體上可分為兩種:一是器身呈罐形的或直筒形的深腹釜;一種是器身呈圓形的腹較淺的釜。深腹釜,這種器身高在40厘米左右,燒煮食物的盛放量可以增多,但使用起來,釜內冷熱交流緩慢,容易產生釜底的食物已經焦糊,而上部的食物還不熟或不很熟的現象。為了避免這種現象的出現,必須經常不斷地攪拌食物,把底部食物向上翻動,上部食物轉向下部。這樣的大攪拌,不僅使釜內的熱氣散發快,延長了食物煮熟的時間,而且一不小心,容易把釜倒翻。圓腹或扁圓腹的釜,器身高一般都在20厘米以下,腹部向外鼓,可增加釜的容量。這種釜的造型,在使用功能上明顯優于深腹釜。所以,崧澤文化時期的人們使用的炊器釜(圖7),都是從馬家浜文化的圓腹深釜的造型演變過來的。

圖7 崧澤文化 陶釜Fig.7 Pottery cauldron, Songze Culture

由上可知,在新石器時代,不管是哪種文化,不管是哪個區域,人們對陶器造型設計的根本目標是使用價值,是其功能的良好實現,而形式的演變大多都是追隨功能的改變而變遷的。那個時代,幾乎沒有純粹是為了裝飾而設計的陶器器皿,所有我們現今看來不可思議的造型在那個時代都是因為具有腳踏實地的實用功能而被廣泛采用的。

二、一器多用的造型特征

新石器時代的社會生產力尚處于比較低下的程度,因此在器皿的使用上,其功能是多樣化的,往往會出現一器多用的情況,例如缽,既是飲食器,也可以作為盛儲器,同時也能作為用來加熱食物的炊具。而鬲和鼎這樣的炊煮器,也是同時具有“灶”和“鍋”的功能的。因此,在實際使用的情況中,我們現在所謂的存儲器、炊煮器、飲食器等器皿的使用功能并不是完全如此分門別類的。這樣的情況主要是因為原始社會的生產力低下導致,只有隨著生產力的進步,社會生活的豐富化,陶器的種類增多,為了某一生活目的而生產制作的專用之器才會慢慢得到固定化和規范化。

例如新石器時代著名的造型——鬶,因為擁有顯著的流和把手,所以鬶應該是一種盛水倒水的水器,但同時它又擁有和鼎以及鬲一樣的三足,這樣一來,鬶便具備了灶臺的炊煮能力,那么如果作為容器來說,它也不僅僅只能盛水,它在某些特定的時刻,應該也可以用來盛放其它物品,諸如稻谷、種子等等。所以說,鬶這樣的造型在新石器時代是集許多功能為一體的一種多功能設計。然而,這種多功能設計和現代設計中的多功能設計是不一樣的,原始社會的多功能設計往往是因為生產力的低下,生活方式的簡單而采取的一種設計方式,它主要考慮的是如何實現物質生產,而使用便捷這一目標則是物質生產目標實現之后,再去實現和追求的。因此,隨后由于社會的發展、生活方式的改進,為了追求更加便捷的使用方式,燒水和盛水的功能得到了區分和規定,鬶這集灶臺和水器為一體的器形就逐漸淡出了人們的生活。

不過,以現代設計的眼光來看,人類社會無論是發展到什么階段,其物質資源都是有限的,因此,站在環保、節約、綠色的設計思想的角度來說,一器多用的設計方式都是值得提倡的。在新石器時代,因為生產力的低下,生活方式的簡單,人們是無意識地進行這樣一種設計,在這樣的一器多用設計中,主要是以物質實現為主。而現代設計的多功能設計,一器多用設計則主要是以使用便捷為主,在此基礎上實現物質的最大利用化。同樣是一器多用的設計思想,其著重點卻有所不同,這是時代前進的體現,同樣也是我們的祖先在他們那個物資匱乏的年代留給我們的設計智慧。

三、符合人機的巧妙造型

前面說到,新石器時代的一器多用造型設計主要是以物質實現為主要目標的。那么,在那個生產力低下、物資匱乏的年代,人們僅僅只是做出造型,實現功能,而從來沒有考慮到人在使用上的便捷性和舒適度嗎?現實并不是如此,在那個稚嫩的時代,人們依然發自本能的尋求設計上的舒適度和便捷性,并在陶器的造型中得到了很好的體現。我們可以在很多陶器的造型中發現原始人機工程學的痕跡,當然,那個時代并沒有我們現在所謂的人機工程學,那個時代的人機還只是基于使用經驗上的樸實的探索,尚不復雜,也不精細,但是我們依然可以從里面看到原始社會造型設計閃爍著的思想靈光。

圖8 大汶口文化 彩陶豆Fig.8 Painted pottery stemmed cup, Dawenkou Culture

隨著社會生產力的發展,到了新石器時代,人們不再以采集和狩獵野獸為主要的食物來源,而是以種植農作物,馴養家禽和家畜,捕撈魚蝦為主。北方地區以粟和黍作農業為主,南方地區以稻作農業為主,除此之外,人們還種植蔬菜,半坡遺址出土的許多陶器小罐中都儲存有芥菜和白菜的種子。從裴李崗文化遺址中的石磨盤、石磨棒,齊家文化遺址中發現的石杵來看,人們不再吃整粒的糧食,為了處理磨碎食物,人們還發明了磨缽,即一種內部布滿了粗糙的刻槽的厚壁陶缽,用以研磨食物,這樣的造型如今在湖南、湖北兩省仍有大量的使用。孟子云:舜在民間耕作的時候,其飲食狀況是“飯糗茹草”(《孟子.盡心》)。糗為糧食被碾碎或壓碎后的粉末狀;這里所說的“草”,就是指蔬菜。由此可知,這一時期的飲食習慣已經不是用手撕肉,直接進食的大快朵頤的狀態了。人們大量食用蔬菜水果,稻米粟黍,并把這些食物磨細煮熟后盛放在陶器中進行食用。由于食物的豐富和進食方式的改變,出現了缽、碗、豆、缸、甕、罐等陶器器皿。而豆(圖8)這一器皿的造型符合了新石器時代人們席地而坐的生活習慣和進食方式。豆的造型其上是盆、碗或缽的形制,其下擁有高高的圈足,仿佛現代的高腳杯。因為人們席地而坐,如果直接把碗缽等放在地上,以手取食時,距離較長,食用起來比較費力,而且端拿起放時也較為不便。而豆的高腳造型,相當于是一個矮茶幾,不僅在端拿起放時比較平穩,取食起來也比較方便,這種足部造型上的改進,來源于對人體尺度的細微觀察,符合人機的設計原理。另外,把食物抬高于地面,還在視覺上給人以豐盛正式之感,因此,豆這樣的器皿造型在以后很長一段時間里,都常常出現在祭祀典禮之上。

圖9 大汶口文化 背壺Fig.9 Pottery pot, Dawenkou Culture

此外,前面提到的小口尖底雙耳汲水瓶,除了在汲水上的特殊功能外,在使用設計上也有巧妙的人機考慮。人們從河里打完水后,需要把器皿背回住所,或者背到盛水罐的所在之處,那么在背動的過程中,這種汲水瓶像梭子一樣的造型更加符合人體的曲線,讓人們在背水時不會感到瓶身對人體的擠壓。而山東大汶口文化的一種背壺(圖9),其造型特點是,球形的腹部一側被拍平,在腹部的兩側偏于拍平的部位安排兩個系繩的耳環,用以穿繩。背水時,壺腹拍平的一側以及背繩都能緊貼著人體,從而比較舒適省力,這樣的造型特征符合人體曲線,運用人機的設計原理,較好地處理了人和器皿的關系。

圖10 早期的原始陶器Fig.10 Primitive pottery vessel of an earlier period

四、仿生的造型手法

圖11 網紋彩陶束腰罐Fig.11 Painted pottery pot with concave waist and reticulated pattern

《中國陶瓷史》中認為:“最早的陶器顯然是模仿其他材料所做成的器物——如籃子,葫蘆和皮袋的形狀,后來才發展成為具有自身特點的器皿。”[1]我們注意到,球形,半球形造型可以說是原始陶器中最為常見的造型形式,越是早期的陶器,幾乎都是敞口、寬腹、圓底的造型特征。江西省萬年縣大源鄉仙人洞和湖南道縣玉蟾巖遺址出土的距今1萬年左右的陶片,經過復原后是一件大口深腹圓底罐(圖10)。這種造型以現在的眼光來看,會讓人有些不知所措,圓形的底部怎么能夠保持平衡的放在地面上呢?其實這是最原始的仿生設計,朱和平在《中國設計藝術史綱》中講到:“最初,當人們在食用采集到的果實之后,發現某些果實剖開以后,其果實可以作為容器來加以利用。后來,人們便利用表皮堅硬的果殼,有意識地進行比較簡單的加工,改造成為使用所需要的形式,成為一種最簡單的容器。”[2]在陶器還沒有出現的時候,人們應該是利用一些自然界業已存在的物質來做簡單的容器的,例如果殼、蛋殼、貝殼、顱骨、植物莖葉等具有一定容積的物品,都曾經成為先民們儲物或盛物的常用器皿。從考古資料來看,最早的陶瓷造型是模擬自然界中的球形、半球形的造型,先民們在長期的實踐中,慢慢發現這些球形或半球形的造型不僅具有良好的容積,在手感上也比其它帶有菱角的造型更加舒適,因此在制陶技術出現之后,先民們便按照此類造型對陶器器皿進行設計,因為這類造型不僅僅是先民們在長時間的實踐之中所感知的最實用的造型,還因為這類造型在制作技術上也是最為簡單可行的。由此可見,那些最早遠的敞口,寬腹、圓底的原始陶瓷器皿,便是在這樣的經驗基礎上被設計出來的。

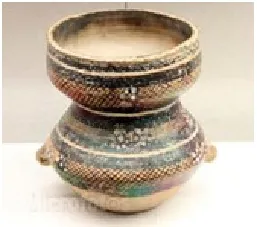

圖12 大汶口文化 狗型陶鬶Fig.12 Dog-shaped pottery gui, Dawenkou Culture

隨著制陶技術的提高,先民們除了模仿自然界中最為直接簡單的球形半球形造型之外,還開始模仿自然界中一些造型更為復雜的圓形物體,例如葫蘆的造型。考古學家已經證實新石器時代已經有了葫蘆的果實,同時根據人類學的研究推斷,凡是遠古生長過葫蘆的地方,那里的原始先民在使用陶器器皿之前,都曾使用過天然容器——葫蘆,作為當時廣泛生長并在陶器誕生前就被大量使用的天然植物造型,葫蘆無疑成為了后來陶器制作的造型模型。在新石器時代出土的陶器器皿中,模仿葫蘆造型的實例很多,“如半坡類型的葫蘆形陶器、細須陶壺、葫蘆形陶瓶、陶缽、馬家窯類型的束腰陶罐(圖11)、廟底溝類型的陶碗、馬廠類型的陶勺等等,它們有直接對葫蘆外形的模擬,也有利用葫蘆局部外形演變所制成的實用的簡潔造型。”[3]

圖13 甘肅火燒溝遺址 魚形陶塤Fig.13 Fish-shaped pottery xun (holed wind instrument),Houshaogou Culture, Gansu

隨著生產力的提高,生產技術的進步,人們開始豢養各種家禽、家畜,生產生活方式更加豐富,于是,從模擬植物的仿生造型過渡到模擬動物和人的仿生造型。例如大汶口文化的狗型陶鬶(圖12)、齊家文化的秦安堡子坪陶哨、山東膠縣山里河出土的獸形陶壺和豬形陶罐、良渚文化的水鳥形陶壺和鱉形陶壺、紅山文化的彩繪鳥形陶壺、陜西武功出土的龜形陶壺、甘肅火燒溝遺址出土的魚形陶塤(圖13)等都是以動物形態為造型依據的。這些造型雖然相對復雜了一些,但卻沒有因此而削弱其使用功能,更多的是符合使用目的的有意識的設計。例如在陜西華縣太平莊出土的陶制大鷹鼎(圖14),由于鷹的外表健美,性情兇猛,象征著勇敢和力量,往往成為被人類模仿的對象,黑陶大鷹鼎是屬于仰韶文化廟底溝類型,它造型極為奇特,整體呈一變形的蒼鷹,背部開鼎口,頭塑成尖嘴厲目,若有所視,豐滿的胸脯昂首而立,粗壯的雙腿給人以健美的力量感,而制作者別出心裁地讓鷹的雙足和尾部組成鼎的三個支撐足,既滿足了使用上的平衡需求,又讓形象栩栩如生,符合邏輯。

大汶口文化的袋足陶鬶(圖15)也是一件惟妙惟肖的仿生水器,其細細的脖頸,肥碩的腹部,寬把就像高高翹起的尾巴,看上去很像鳥獸的樣子,液體從獸口中流出來,猶如取之不竭的甘泉,極富想象力和生活的情趣,同時,器皿各部位的結構也很符合它本身需要實現的使用功能的特點。

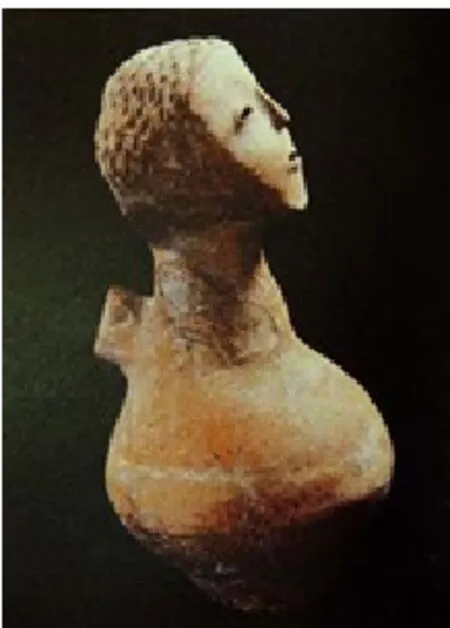

圖14 廟底溝類型 黑陶大鷹鼎Fig.14 Eagle-shaped black pottery ding,Miaodigou branch of Yangshao Culture

圖15 大汶口文化 袋足陶鬶Fig.15 Bag-legged pottery gui,Dawenkou Culture

圖16 仰韶文化 人頭壺Fig.16 Human head-shaped pot,Yangshao Culture

除了對動物體態的模仿以外,人體的形態也開始出現在這一時期的陶器造型中,例如甘肅東鄉自治縣出土的人頭形陶器蓋、玉門火燒溝出土的人足形陶罐、陜西洛南縣出土的人頭壺(圖16)等。這一階段的仿生造型,不僅僅只是關注器皿的使用目的,其間還融入了人們的生活情感。我們可以看到,在仿生造型中,模仿的對象往往是女性、家禽、家畜和一些無害的動植物,而罕見兇狠危險的生物造型,這是因為豬、狗、魚、鳥等動物對人類來說均是沒有殺傷力的良獸,他們不僅為人類提供食物,供人類所驅使,還象征了家庭和社會的穩定繁榮,因此成為人類生活中不可或缺的一部分,同樣女性也具備相同的象征意義,所以對他們的形體的模仿是人類潛意識中對生活寄予的希望的體現,從情感上來說符合人類追求美好的本能。同時,對動植物或人體造型的模仿也是當時人類社會的某種觀念的物化表現,例如圖騰崇拜、種群崇拜、祖先崇拜、生殖崇拜,女性崇拜等。

五、結 語

設計作為人類有意識的活動,在《現代漢語詞典》里的解釋是“在正式做某項工作之前,根據一定的目的要求,預先制定方法、圖樣等。”[4]原始社會的陶器造型設計是基于人的生活需要這一目的要求的造物活動。雖然在那個懵懂的時代,現代意義上的設計概念是不可能存在的,然而,其造物活動的基本目的——滿足人類的生活所需——卻十分樸實直接的體現了出來。以現代設計的理論和觀念來思考原始陶器的造型設計,我們會發現兩者毫無沖突。

[1] 中國硅酸鹽學會.中國陶瓷史[M]. 北京: 文物出版社, 1982:36.

[2] 朱和平. 中國設計藝術史綱[M]. 長沙: 湖南美術出版社,2003:57.

[3] 彭莉. 中國傳統仿生造型的特征研究[D]. 2007:6.

[4] 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室. 現代漢語詞典[M].北京: 商務印書館, 1993:1013.

Research on the Shape Design of Neolithic Pottery

ZHANG Yalin1,JIANG Anfei2

(1. Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China; 2. Sanya University, Sanya 572022, Hainan, China )

Appearing in the Neolithic Age, pottery kept a record of the original state of human life and psychology. It has great signifcance to the history of human development. As a remarkable treasure of artifcial creation in Chinese history, the artless concepts in the shape design embodied the value of utility and created ideological inspiration. Beginning with the theory and the concept of modern design and combining with the state of human life in the Neolithic Age, this paper studies the features of pottery design in the primitive society and the modern concepts of design presented in pottery making.

Neolithic; pottery; shape design

ZHANG Yalin(1959-),female,Professor.

TQ174.74

A

1000-2278(2014)01-0102-07

2013-09-25。

2013-09-30。

教育部人文社科項目(編號:10YJA760078)的階段性成果。

張亞林(1959-),女,教授。

Received date:2013-09-25. Revised date:2013-09-30.

E-mail:582109184@qq.com