亞洲區域貿易生產網絡與我國制造業貿易地位反思

●黃彬

亞洲區域貿易生產網絡與我國制造業貿易地位反思

●黃彬

我國以發展外向型工業的勞動密集型產業及其成效在亞洲區域生產網絡中處于主導地位,盡管我國制造業面臨著技術依賴和貿易趨同劣勢,我國制造業仍然保持競爭力。亞洲區域生產網絡進入到了全面創新階段。而我國長期在國際分割生產中過度依賴國外技術問題并沒有得以較好解決,單純依靠傳統的轉型思路并非完全適合我國外向型工業的勞動密集型產業國情。為穩固和提升我國在亞洲區域生產網絡中制造業地位,有必要從問題根源上深刻反思和比較。

亞洲區域貿易生產網絡 技術劣勢 貿易趨同 貿易地位

一、亞洲區域生產網絡中日本主導技術

在亞洲區域生產網絡中,亞洲一些國家和地區發展自己的技術優勢成功是顯而易見的。所謂新興工業化國家和地區(亞洲新興工業化國家ANIC),其中包括韓國,我國臺灣地區、香港地區和新加坡。戰后的幾年里,經濟增長速度最快。例如,1950年,日本的人均GDP稍低于平均水平,在不到25年中,它已成為達到平均水平3倍多地非常接近西歐的國家。我國1975年至2003年,人均國內生產總值實質增長了8倍,我國自1980年占世界總產量的1.4%上升到2004年底的8.5%。韓國以前是一個世界經濟落后的國家,在不到30年的時間里,經濟增長顯著,已成為世界經濟的領導者之一,從1962年到1995年,韓國的人均國內生產總值增長了100倍以上。目前很多分析認為亞洲作為一個全球性整體,不斷改變其在全球經濟宏觀區域中的重要性,這包括作為區域的技術領導者日本和新興工業化國家(ANIC)以及東盟(泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓國家)。當然,我國開始在亞洲國家技術網絡組織中發揮主導作用。亞洲國家在創新領域的發展取決于繼續依賴日本企業及日本經濟和技術政策。日本對亞洲國家出口設備和技術,亞洲國家為美國市場出口消費品,這種互動在過去十年中成為經濟的重要組成部分,這個生產網絡形成了一個正式的亞洲一體化模式。這種模式的主要因素是區域生產網絡。目前,在全球化的影響下,亞洲地區特別是由于金融動蕩和日本的技術優勢,現有的系統勞動遷移的結果逐漸開始改變。

日本在亞洲生產網絡中一直充當技術領導者的角色,尤其對我國直接投資有重要的影響,但它的投資不同于美國或歐洲血統的跨國公司的投資。日本投資更側重于貿易的發展,這實現了少數日本合資企業的股權形式,產品長期分離的形式,包括技術轉讓。日本企業投資的這些特點,使我們得出結論,日本的直接投資主要集中于宏觀經濟目標和東道國經濟的發展方面,與西方跨國公司在一個特定的公司以實現利潤最大化為投資導向不同。另外,日本科技公司是私有的、面向全國研發,他的研究包括在國內外設辦事處等研發輔助機構。

日本企業在亞洲的投資和研發政策形成這種類型的技術網絡,日本把技術優勢和組織網絡作為一個工具在不同的亞洲國家的分包行業中發揮它的作用。1993年亞洲國家的外國投資來自同一亞洲公司的占72.4%。日本專門成立的科技網絡專注于亞洲國家國內消費的商品的生產,和北美消費市場的需求。在1995年,APEC在美國出口總額至2.99萬億美元,同時,進口總額為2.06萬億美元。因此,亞洲國家有93萬億美元的盈余。亞洲經濟體科技網絡整合形成了作為一個正式的機制,例如用品,零部件,設備和技術的依賴。日本企業的一個關鍵優勢是創新和日本制造商的技術優勢。日本企業正在迅速采用自己的新技術和大量的研究能力不僅在技術合作方面整合亞洲經濟體,而且日本還向社會和國外傳播他的社會規范。

在一般情況下,亞洲其他國家比日本發展的明顯要晚,但這個因素隨著金融和經濟生活的全球化逐漸變得不太重要,這主要反映在上述技術網絡的不同經濟增長模式的框架內。大多依賴于日本企業的技術開發和創新領域的是具有潛力的東盟國家。新加坡和我國沿海經濟從對日本的技術依賴中實現了經濟迅速擴張。日本的技術核心的能力建設是基于這些國家不同的機制和需要來刺激創新。但是目前來看,日本經濟本身也已經在弱化。例如,過度生產和國內消費不足的問題存在。在上世紀90年代初,大多數亞洲國家已經意識到他們對日本企業的技術依賴,試圖重建“技術依賴”的典范(例如韓國),他們逐步從勞動密集型向知識為基礎的技術發展轉移,所有這些國家ANIC都伴隨著R&D成本上升。2000—2001年R&D經費支出在國內生產總值情況是:韓國占2.96%,新加坡-2.11%,臺灣地區-2.05%。上個世紀90年代初韓國成立一個特殊的國家研究所,旨在促進韓國企業的轉型、勞動力的密集到資本密集的技術轉型,并從根本上實現技術的創新。支持這種轉變的主要措施是:政府直接資助的研發和創新的個體經營,引進高科技和稅收優惠政策。推動韓國政府加強國家創新體系建設的主要社會問題是與勞動力價格低廉的生產階段相關聯的行業。盡管國家在很高的程度上采取措施,但對日本跨國公司的依賴還是持續增長,韓國企業仍然傾向于與日本做合作伙伴,并尋找更有利可圖的伙伴,而且拒絕參加“真正的技術轉移”,繼續使用復制技術相對落后的方法。韓國盡管經濟增長的勢頭強勁了一段時間,但也未能擺脫技術依賴,最主要的原因在于落后的教育體制和勞動力素質相對較低,以及“稀缺”的資源。

二、亞洲區域創新體系和創新增長趨勢

上個世紀以來,除了中國以外,新加坡、印度和印度尼西亞國家ANIC經歷了同樣產品的技術含量低的類似問題。日本于1932年宣布從勞動密集型向技術創新的整體平穩過渡理念。據推測,工業化的過程經歷了三個階段:導入新產品、進口和出口的部件。這個過程可以描述V形曲線圖形。根據這一理論,亞洲經濟體必須要經歷技術集約化的不同程度的三個階段:勞動密集型的技術、資本密集型的技術和技術的基礎知識。從亞洲工業化的角度來看,這個階段可以追溯到幾乎所有這些國家的勞動密集型和資本密集型的技術。

日本企業技術鏈涉及的服務公司在亞洲地理位置上聯系是比較緊密。科技日新月異的發展,縮短了生產周期,需要更有效的合作。集中的生產和合作中心使這些國家和地區原有這樣的生產和基礎設施在區域創建中又增加了新的優勢。亞洲國家和我國一些地區如新加坡、我國香港、上海、臺灣地區已經制定了一些措施,以刺激在這些領域建立區域創新體系。這些措施的目的是為了增加生產(轉讓現有的生產,投資補貼)的強度;措施設計,以增加合作;增加研發支出(占國內生產總值超過2%,以及更大的工業企業的融資份額)。逐步發展的教育基地區域吸引了高度熟練的勞動力。例如,2003年在新加坡,三分之一在公共部門工作的研究人員是外國人。我國也部署自己的吸引海歸回國計劃。這使得集約發展的地區吸引高度熟練的人力資本投資相對過度。亞洲在快速增長的地區,我們可以把政府政策區分兩種類型:第一,走技術生產流程的路徑。在這些領域有高度的生產和創造發展中心。第二,不太重視發展國民教育和科研潛力,而是注重對人才的吸引和鼓勵回報遷移。由于這些地區是國家經濟的創新中心,地區高品質的生活迅速發展,使回移的高素質人才已成為可能。香港、上海這些地區的收入發展更快,他們的基礎設施和服務發展水平顯然高于其他地區。但是,一方面,在金融和產業集群發展模式創新中心實施最成功的亞洲國家,導致了社會經濟發展中收入不平等和地區差距增加;另一個問題,實施區域創新的能力系統模式的發展狀態,改變了技術政策的優先次序,其原因是由于技術發展的慣性、生產專業化集群發展趨勢、技術政策的慣性和國家在國家一級技術優先的選擇是有限的。從根本上說,創造需求新的研究方向,以便在區域經濟中實現區域重大轉變。

三、我國在亞洲區域生產網絡中的生存狀態

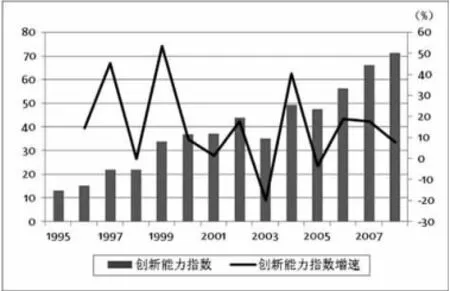

在日益創新的亞洲區域中,我國由于勞動力相對較豐富以及年輕人才的創新生產、低勞動力成本、廉價材料、優惠的能源成本和有利的經濟政策,我國仍然是最具競爭力的國家。但是,我國生產仍然面臨許多挑戰,包括不斷上升的勞動力成本和人民幣的升值。人民幣的升值會對我國的工業,特別是集中于出口和低端生產范圍產生影響。我國制造行業通過從高端生產高附加值的產品增加價值。國際上一些跨國公司企業也正考慮把他們的研究和發展中心遷移到我國。根據2005年頒布的《國家中期長期科學和技術發展規劃綱要(2006年—2020年)》,我國在研究與開發的投資應達到國內生產總值的2.5%,到2020年,應有自己的60%以上的科學和技術為國家的發展作出貢獻;與此同時,外國技術的依賴程度預期將下降到30%,或甚至更少。然而,從國務院發展研究中心技術經濟研究部呂薇、馬名杰(2011)近幾年的“創新績效評價體系研究”課題組做出的數據恰恰從另一個側面說明了另外一個相悖的問題(盡管這不是他們要得出的結論):實際上從1995年到2008年,我國制造業創新能力指數(以下簡稱“創新能力”)盡管增長了4倍多,以年均增速16%實現了快速提升,但是,創新能力的增長卻很不穩定,與1996、1997年的情況比較,總的趨勢是下滑的,沒有回到1996、1997年的水平。其中說明:這種參與國際分割生產的國際貿易模式對我國制造業科技自主創新能力的提高影響是逆向的;同時也說明我國制造業對技術引進的依附性依然很強。見圖1。

圖1 制造業創新能力指數及其增速

目前,為吸引更多的國際技術人才和歸國留學人才,我國制定了許多得力政策,但我國滯后的政策和工作環境及條件成為限制我國吸引優秀的國外高端人才和優秀外國勞動力來華服務落戶的兩大羈絆。此外,亞洲新興市場除了我國以外,印度或韓國至少在未來幾年也占主導地位,越南、印度和印度尼西亞也是跨國公司入駐的候選人。面對亞洲這些比較接近的新興國家,我國如何繼續在制造業保持住國家競爭力的重要地位是我國面臨的又一重大挑戰。

四、結論與展望

亞洲區域生產網絡格局中,技術依賴既是一個區域性的問題,同時也是一個過程性問題,他們的共同性特征是經濟外部失衡問題。這一問題主要產生的原因是一些國家發展初期經費投資少,教育相對落后。而這些原因導致了它只能通過市場機制扭轉這種依賴關系。但是,經濟開放、外國直接投資的商業吸引力,再加上公共支出的重點是購買技術,這些做法都增加了亞洲和技術發達國家之間的技術差距,阻礙了各自國家的技術進展,進一步加深了依賴。政策性的根源也導致了一系列相應的后果:缺乏足夠的政府對民營企業政策性支持,缺乏創新人才資源培育和積累以及相應較好的成長條件和人文生存環境。所以,目前亞洲國家普遍的技術落后根源上講是個機制缺位的問題。單純用技術密集型取代勞動密集型的思路來解決并非適合我國國情。以上本文分析研究,都說明鑒于亞洲區域國家之間技術發展差異,應根據國情,在保持我國現行的勞動密集型產業的同時,增加勞動密集型產業自身的技術研發能力。借鑒技術發達國家經驗,政府需要更大的努力,實現高水平的社會福利,提高受教育的程度和技術開發能力,更重要的是建立相應的機制,這是本文進一步有必要分析研究的努力方向。例如:依據我國現實情況,國家政府需要提出更審慎的前瞻性的措施,尤其是針對出口型中小企業以及其中的高端技術研發公司。除了政府自身更積極加大研發支出的支持力度、提高人力資源的生產;更重要的還要在鼓勵和支持小型和中型企業創建研究技術機構方面加大力度;政府部門用財政刺激計劃的手段鼓勵民營企業研發,使之成為企業一項實現高利潤的活動,以達到政府最終擁有這些技術并廣泛應用這些先進技術的目的。政府應鼓勵國內中小企業,尤其是對那些從事高科技的出口企業,采取與國際公司簽訂協議的方式將知識和技術轉移的舉措畢竟是有限的,也可能帶來獲得滯后性技術的結果。因而,單純依靠市場不會消除技術依賴,它需要政府建立更適當的機制和制定政策,建立刺激技術和社會創新孵化器,協調公共部門和民營部門發展最前沿的技術。本文旨在推動我國制造業在亞洲區域貿易生產網絡的貿易地位問題的分析研究,因為這個問題包含著進一步要研究的重要問題,即穩固和提升我國貿易地位的政府政策問題。

[1]國家發改委宏觀經濟研究院課題組:走向2012:中國經濟展望[N].中國經濟出版社,2012

[2]《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》:1995-2011年

[3]Deardorff,A.V.Fragmentation in simple trade models.The North American Journal of Economics and Finance,2001

[4]Kohler,Wilhelm.Aspects of International Fragmentation.Review of International Economics,2004

[5]Baldone,S,Sdogati,F,Tajoli,L.“On Some Effects of International Fragmentation of Production on Comparative Advantages,Trade Flows and the Income of Countries,”The World Economy,2007

(責編:紀毅)

F740

A

1004-4914(2014)06-090-02

黃彬,麗水學院教授、博士;研究方向:區域國際貿易發展浙江麗水323000)